目次へ

目次へ

|

|

| ゲイ&レスビアン・パレード | 同左 |

![]() 警察、 消防など市の部局に勤めるゲイ&レスビアンが消防車や山車に乗ってゲイの権利をアピールし、 中南米や東南アジア諸国の同性愛者も派手な衣装で人目を引きます。 ゲイ&レスビアンの家庭に養子となった子供たちや、 ゲイの子供を持つストレートの親も同性愛に対する差別に反対し、 同性愛のクリスチャンは「神はゲイである」と書いたプラカードを持って歩きます。 乳癌やエイズの防止を訴える人々に混じって性開放の女性活動家が胸をあらわに行進したり、 反戦運動や医療用マリファナ推進の活動家も、 ゲイの権利を支持する市長や市(州)議会議員その他の支持者と相前後して、 4時間以上にわたるパレードが続きました。 全体の印象として、 ゲイ&レスビアンのパレードというより、 あらゆる社会的差別に反対する市民のデモ行進という感がしました。

警察、 消防など市の部局に勤めるゲイ&レスビアンが消防車や山車に乗ってゲイの権利をアピールし、 中南米や東南アジア諸国の同性愛者も派手な衣装で人目を引きます。 ゲイ&レスビアンの家庭に養子となった子供たちや、 ゲイの子供を持つストレートの親も同性愛に対する差別に反対し、 同性愛のクリスチャンは「神はゲイである」と書いたプラカードを持って歩きます。 乳癌やエイズの防止を訴える人々に混じって性開放の女性活動家が胸をあらわに行進したり、 反戦運動や医療用マリファナ推進の活動家も、 ゲイの権利を支持する市長や市(州)議会議員その他の支持者と相前後して、 4時間以上にわたるパレードが続きました。 全体の印象として、 ゲイ&レスビアンのパレードというより、 あらゆる社会的差別に反対する市民のデモ行進という感がしました。

![]() さて、 今回は交通事情(その2)として、 サンフランシスコを訪ねる皆さんのほとんどが利用するサンフランシスコ国際空港(空港コードSFO)についての話題です。

さて、 今回は交通事情(その2)として、 サンフランシスコを訪ねる皆さんのほとんどが利用するサンフランシスコ国際空港(空港コードSFO)についての話題です。

サンフランシスコ国際空港(SFO)

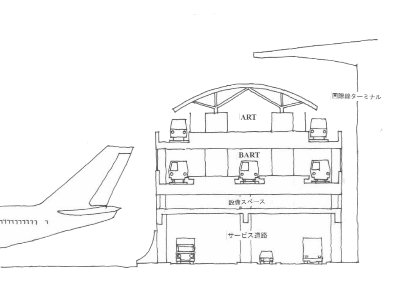

![]() 旅客数で全米第5位(乗り換えを除く)といわれているSFOは、 現在2001年暮れの完成に向けて総額約24億ドルの予算による大規模な拡張工事の真っ最中です。 事業計画(キャピタル・インプルーブメント・プラン=CIP)には、 国際線ターミナルの新築、 ベイエリア高速鉄道(BART)の乗り入れ、 エアポート・レイル・トランジット(ART)とよばれる空港内の環状線(三菱重工が受注)、 各社のレンタカーを一棟に集中したビルの新築、 6,400台分の駐車場の増築、 フリーウェイからの新しいアクセス道路、 それに1億2千万ドルをかけた周辺住宅の防音対策などが含まれます。 BARTの空港への延長工事は別途で、 後に詳しく説明します。

旅客数で全米第5位(乗り換えを除く)といわれているSFOは、 現在2001年暮れの完成に向けて総額約24億ドルの予算による大規模な拡張工事の真っ最中です。 事業計画(キャピタル・インプルーブメント・プラン=CIP)には、 国際線ターミナルの新築、 ベイエリア高速鉄道(BART)の乗り入れ、 エアポート・レイル・トランジット(ART)とよばれる空港内の環状線(三菱重工が受注)、 各社のレンタカーを一棟に集中したビルの新築、 6,400台分の駐車場の増築、 フリーウェイからの新しいアクセス道路、 それに1億2千万ドルをかけた周辺住宅の防音対策などが含まれます。 BARTの空港への延長工事は別途で、 後に詳しく説明します。![]() この事業は、 連邦・州からの補助はもとより、 市政府の税金も一切使わないのが特長で、 空港公団にあたるエアポート・ディストリクトが発行する A+/A1という最高のレーティングを持つボンドの発行により資金調達されています。 建設工事だけで4,000人の雇用を創出すると共に、 竣工後周辺諸都市にもたらす税収(主に固定資産税とホテル税)が総額で毎年36億ドルほど増加すると期待されています。 この資金は、 空港拡張工事以外の用途に使用することが禁じられており、 BARTの延長工事とは明確に区分されています。

この事業は、 連邦・州からの補助はもとより、 市政府の税金も一切使わないのが特長で、 空港公団にあたるエアポート・ディストリクトが発行する A+/A1という最高のレーティングを持つボンドの発行により資金調達されています。 建設工事だけで4,000人の雇用を創出すると共に、 竣工後周辺諸都市にもたらす税収(主に固定資産税とホテル税)が総額で毎年36億ドルほど増加すると期待されています。 この資金は、 空港拡張工事以外の用途に使用することが禁じられており、 BARTの延長工事とは明確に区分されています。![]() SFOは、 都心から車で約20分のきわめて便利な空港ですが、 霧や強風のためフライト・スケジュールが遅れることが極めて多いのも事実です。 私自身も、 搭乗した飛行機が誘導路を走り出してから2時間ほどして元のエプロンに戻り、 その日は結局飛ばずに1日を棒に振ったことがあります。 空港委員会は、 このようなダイヤの乱れを解消する対策として、 98年にフィージビリティ・スタディを行い、 いくつかの代案をまとめました。 悪天候でもスケジュールにほとんど影響がないように、 現在220m(芯々)ほどしか離れていない2本の着陸滑走路を1,300mまで離す計画案も検討されていますが、 これは大規模な湾の埋め立てを前提とするので、 今回の拡張工事には含まれていません。

SFOは、 都心から車で約20分のきわめて便利な空港ですが、 霧や強風のためフライト・スケジュールが遅れることが極めて多いのも事実です。 私自身も、 搭乗した飛行機が誘導路を走り出してから2時間ほどして元のエプロンに戻り、 その日は結局飛ばずに1日を棒に振ったことがあります。 空港委員会は、 このようなダイヤの乱れを解消する対策として、 98年にフィージビリティ・スタディを行い、 いくつかの代案をまとめました。 悪天候でもスケジュールにほとんど影響がないように、 現在220m(芯々)ほどしか離れていない2本の着陸滑走路を1,300mまで離す計画案も検討されていますが、 これは大規模な湾の埋め立てを前提とするので、 今回の拡張工事には含まれていません。![]() 乗降施設はフィンガー・タイプなので、 臨時の場合を除いて、 タラップから(まで)バスに乗るオープン・エプロン方式を使わない点はとてもいいのですが、 何と言っても国際線到着ロビーの窮屈さが今まで問題でした。 スペースにゆとりのある国内線の各ターミナルに比べて、 地下の倉庫のような息苦しい空間に押しこまれ、 主要都市の国際空港としては、 外国からの訪問客を冷遇していると思わざるを得ないほど粗末な施設でした。 ところがこの新ターミナルが完成すると、 大型ジェットのバースが現在の8機から24機分に、 手荷物の処理能力もそれに応じて3倍に向上し、 名実ともにパシフィック・リムの表玄関になります。

乗降施設はフィンガー・タイプなので、 臨時の場合を除いて、 タラップから(まで)バスに乗るオープン・エプロン方式を使わない点はとてもいいのですが、 何と言っても国際線到着ロビーの窮屈さが今まで問題でした。 スペースにゆとりのある国内線の各ターミナルに比べて、 地下の倉庫のような息苦しい空間に押しこまれ、 主要都市の国際空港としては、 外国からの訪問客を冷遇していると思わざるを得ないほど粗末な施設でした。 ところがこの新ターミナルが完成すると、 大型ジェットのバースが現在の8機から24機分に、 手荷物の処理能力もそれに応じて3倍に向上し、 名実ともにパシフィック・リムの表玄関になります。![]() 市の空港委員会がまとめた 97年度の統計によると、 SFOでは39社の旅客便をはじめ、 エア・タクシーとよばれる不定期便を含む通勤用小型機と季節便を合わせて11社、 輸送専門が13社、 合計63の航空会社の便が年間のべ42万8千回離着陸しています。 旅客総数は年間約4,000万人、 このうち国際線が690万人で、 その半数近くを日本、 韓国、 中国など東アジア諸国とを往来する乗客が占めています。 対岸のオークランド国際空港(900万人)と近郊のサンホセ国際空港(1千100万人)を合わせると、 年間6,000万人という膨大な数になります。 これは具体的なイメージとして、 超満員の野球場3ばい分の人々が1年中毎日乗り降りしている勘定です。 一方、 SFOにおける郵便や貨物などの物流は、 年間総重量38万トンのうち、 実にその76%が東アジアとの出入りであることから、 サンフランシスコとそれらの地域との深い関わりがよく分かります。

市の空港委員会がまとめた 97年度の統計によると、 SFOでは39社の旅客便をはじめ、 エア・タクシーとよばれる不定期便を含む通勤用小型機と季節便を合わせて11社、 輸送専門が13社、 合計63の航空会社の便が年間のべ42万8千回離着陸しています。 旅客総数は年間約4,000万人、 このうち国際線が690万人で、 その半数近くを日本、 韓国、 中国など東アジア諸国とを往来する乗客が占めています。 対岸のオークランド国際空港(900万人)と近郊のサンホセ国際空港(1千100万人)を合わせると、 年間6,000万人という膨大な数になります。 これは具体的なイメージとして、 超満員の野球場3ばい分の人々が1年中毎日乗り降りしている勘定です。 一方、 SFOにおける郵便や貨物などの物流は、 年間総重量38万トンのうち、 実にその76%が東アジアとの出入りであることから、 サンフランシスコとそれらの地域との深い関わりがよく分かります。![]() 現在の年間旅客総数4,000万人というのは、 料金を払ってSFOで搭乗した旅客数(エンプレインメント)と降機した旅客数(デプレインメント)を合わせた数で、 これは成田空港のおよそ1.5倍にあたります(成田空港については国際線乗降客数2,600万人を適用。 ただし、 成田は国際線が主体であることや、 乗り換え旅客の計算方法の問題などにより、 単純には比較できない)。 SFOは国内線旅客の比率が8割以上と非常に高く、 国際線の旅客数では成田に遠く及びません。 今回の拡張工事によって、 2006年までに年間旅客総数が5,000万人を超えると予想されています。

現在の年間旅客総数4,000万人というのは、 料金を払ってSFOで搭乗した旅客数(エンプレインメント)と降機した旅客数(デプレインメント)を合わせた数で、 これは成田空港のおよそ1.5倍にあたります(成田空港については国際線乗降客数2,600万人を適用。 ただし、 成田は国際線が主体であることや、 乗り換え旅客の計算方法の問題などにより、 単純には比較できない)。 SFOは国内線旅客の比率が8割以上と非常に高く、 国際線の旅客数では成田に遠く及びません。 今回の拡張工事によって、 2006年までに年間旅客総数が5,000万人を超えると予想されています。![]() もうひとつSFOのユニークな点は、 その展示プログラムです。 これは場内3棟のターミナルでそれぞれ年間を通じて開催されるもので、 単に公共空間におけるパブリック・アートの域を越えており、 空港全体が美術館のような趣きがあります。 SFOの空港委員会はサンフランシスコ市立美術館と協力して、 ベイエリアに関係のある文化や芸術の展示を過去19年間にわたって開催してきました。 国際線の出発ロビーで、 特定のテーマごとに出展された珍しいコレクションや写真展などをご覧になった方も多いと思います。 現在では専門のキュレーターが空港職員として多数雇われ、 年に40以上ものイベントを企画、 展示しています。 さらに、 コミュニティの文化活動やパフォーミング・アーツのためのスペースも用意して、 ベイエリア最大の公共空間が利用者の潜在的ニーズを忘れた機能本位の施設にならないよう配慮しています。

もうひとつSFOのユニークな点は、 その展示プログラムです。 これは場内3棟のターミナルでそれぞれ年間を通じて開催されるもので、 単に公共空間におけるパブリック・アートの域を越えており、 空港全体が美術館のような趣きがあります。 SFOの空港委員会はサンフランシスコ市立美術館と協力して、 ベイエリアに関係のある文化や芸術の展示を過去19年間にわたって開催してきました。 国際線の出発ロビーで、 特定のテーマごとに出展された珍しいコレクションや写真展などをご覧になった方も多いと思います。 現在では専門のキュレーターが空港職員として多数雇われ、 年に40以上ものイベントを企画、 展示しています。 さらに、 コミュニティの文化活動やパフォーミング・アーツのためのスペースも用意して、 ベイエリア最大の公共空間が利用者の潜在的ニーズを忘れた機能本位の施設にならないよう配慮しています。![]() ところで、 サンフランシスコ空港という名前について一言。 たとえば、 ニューヨークのJ.F.ケネディ空港をはじめ、 ワシントンD.C.はダレス、 ボストンはローガン、 サンディエゴはリンドバーグ・フィールドなどと多くの都市ではそれなりの由緒ある名前がついています。 数年前、 SFジャイアンツの球場がハイテク企業3-COMに名前を買われて「キャンドルスティック・パーク」から「3-COMパーク」に名前を変更したときは、 公共的な施設に民間企業の名前を付けることについて物議を呼びましたが(現在建設中の新球場も、 電話会社の名前をとって「パックベル・パーク」と呼ばれている)、 空港は野球場よりずっと公共性が高いので、 是非由緒ある名前を市民から一般公募してほしいものです。

ところで、 サンフランシスコ空港という名前について一言。 たとえば、 ニューヨークのJ.F.ケネディ空港をはじめ、 ワシントンD.C.はダレス、 ボストンはローガン、 サンディエゴはリンドバーグ・フィールドなどと多くの都市ではそれなりの由緒ある名前がついています。 数年前、 SFジャイアンツの球場がハイテク企業3-COMに名前を買われて「キャンドルスティック・パーク」から「3-COMパーク」に名前を変更したときは、 公共的な施設に民間企業の名前を付けることについて物議を呼びましたが(現在建設中の新球場も、 電話会社の名前をとって「パックベル・パーク」と呼ばれている)、 空港は野球場よりずっと公共性が高いので、 是非由緒ある名前を市民から一般公募してほしいものです。

歴史的背景

![]() サンフランシスコ空港は1927年、 ミルズ・フィールド市営空港として、 隣接するサンマテオ郡に開港しました。 それ以前から、 市内には2つの小規模な空港がありました。 第一次大戦中、 現在陸軍から返還されたプレシディオ内にクリシー・フィールド、 そしてマリーナ地区の北岸にフライング・フィールドがそれぞれ建設されました。 「フィールド」という呼び名は、 もちろん空港という意味のエアフィールドから来ているのですが、 どこかのんびりした時代を連想させます。

サンフランシスコ空港は1927年、 ミルズ・フィールド市営空港として、 隣接するサンマテオ郡に開港しました。 それ以前から、 市内には2つの小規模な空港がありました。 第一次大戦中、 現在陸軍から返還されたプレシディオ内にクリシー・フィールド、 そしてマリーナ地区の北岸にフライング・フィールドがそれぞれ建設されました。 「フィールド」という呼び名は、 もちろん空港という意味のエアフィールドから来ているのですが、 どこかのんびりした時代を連想させます。![]() クリシー・フィールドは主に郵便物の輸送、 フライング・フィールドは、 1915年に開かれたパナマ運河開通記念博覧会のビジター輸送や航空ショーなどにも大いに利用されました。 ところで、 226日間にわたって開催されたこの博覧会には、 世界中から延べ1,800万人の入場者が集まったといいますから、 今考えても驚くべき数字です。

クリシー・フィールドは主に郵便物の輸送、 フライング・フィールドは、 1915年に開かれたパナマ運河開通記念博覧会のビジター輸送や航空ショーなどにも大いに利用されました。 ところで、 226日間にわたって開催されたこの博覧会には、 世界中から延べ1,800万人の入場者が集まったといいますから、 今考えても驚くべき数字です。![]() その後29年に大恐慌が起こると、 公共事業局(PWA)による復興事業の一環としてベイブリッジとゴールデンゲート・ブリッジが建設されることになります。 この2本の橋は、 それぞれ 36年と37年に完成しますが、 その開通を記念してゴールデンゲート万国博覧会を開催するため、 39年にはサンフランシスコ湾に人工の島トレジャー・アイランドが建設されました。 島の沿岸には、 パンアメリカン航空の双発プロペラ水上飛行機(サンフランシスコ博物館の写真を見ると、 マーチン社製「チャイナ・クリッパー M130」と思われる)などの停泊する港も整備されました。

その後29年に大恐慌が起こると、 公共事業局(PWA)による復興事業の一環としてベイブリッジとゴールデンゲート・ブリッジが建設されることになります。 この2本の橋は、 それぞれ 36年と37年に完成しますが、 その開通を記念してゴールデンゲート万国博覧会を開催するため、 39年にはサンフランシスコ湾に人工の島トレジャー・アイランドが建設されました。 島の沿岸には、 パンアメリカン航空の双発プロペラ水上飛行機(サンフランシスコ博物館の写真を見ると、 マーチン社製「チャイナ・クリッパー M130」と思われる)などの停泊する港も整備されました。![]() 一方、 現空港の前身であるミルズ・フィールド市営空港では、 37年に新しい空港ターミナルと事務所棟が完成し、 トレジャー・アイランドの博覧会場跡地に建設予定の空港が竣工するまでの臨時空港として大いに利用されていました。 ところが博覧会の終了後、 市はトレジャー・アイランドをたったの1ドルで海軍に売却するのです。 第二次大戦中、 トレジャー・アイランドが海軍基地として重要な役割を果たしたことを考えると、 大戦に向けての準備が行われていたわけです。

一方、 現空港の前身であるミルズ・フィールド市営空港では、 37年に新しい空港ターミナルと事務所棟が完成し、 トレジャー・アイランドの博覧会場跡地に建設予定の空港が竣工するまでの臨時空港として大いに利用されていました。 ところが博覧会の終了後、 市はトレジャー・アイランドをたったの1ドルで海軍に売却するのです。 第二次大戦中、 トレジャー・アイランドが海軍基地として重要な役割を果たしたことを考えると、 大戦に向けての準備が行われていたわけです。![]() 第二次大戦中、 ミルズ・フィールドは民間機を利用した軍需物資の輸送などにも利用されましたが、 その後 54年には国際空港として新たに出発します。 同年、 日本から初の米国行き民間航路として日本航空がウェーク島とホノルル経由の羽田-サンフランシスコ便を就航させました。 ちなみに、 日本に初めて乗り入れた米国の民間航空は、 第二次大戦直後の47年、 ミネアポリス/セントポールからアンカレッジ経由で東京、 ソウルなどに向かったノースウェスト航空です。

第二次大戦中、 ミルズ・フィールドは民間機を利用した軍需物資の輸送などにも利用されましたが、 その後 54年には国際空港として新たに出発します。 同年、 日本から初の米国行き民間航路として日本航空がウェーク島とホノルル経由の羽田-サンフランシスコ便を就航させました。 ちなみに、 日本に初めて乗り入れた米国の民間航空は、 第二次大戦直後の47年、 ミネアポリス/セントポールからアンカレッジ経由で東京、 ソウルなどに向かったノースウェスト航空です。

空港周辺の規制

![]() SFOは 24時間空港で、 オーバーラン・エリアを除く実長がそれぞれ約3,600m、 3,200m、 2,700m、 2,100mの滑走路を4本を備えています。 周辺は複雑な湾岸線に沿って都市部が密集しており、 夜間飛行の美しさは格別です。 離陸は湾に向かって、 着陸は湾から行われるので、 周辺市街地への騒音の影響は比較的少ないのですが、 79年に施行された「航空安全・騒音緩和関係法」に基づいて、 空港委員会が騒音緩和計画を策定・管理し、 その具体策を実施してきました。 先の住宅防音対策や、 ステージ2とよばれる騒音レベルの航空機の離着陸制限などがその例です。 現在では、 全米で最も騒音緩和対策の進んだ空港のひとつに数えられています。

SFOは 24時間空港で、 オーバーラン・エリアを除く実長がそれぞれ約3,600m、 3,200m、 2,700m、 2,100mの滑走路を4本を備えています。 周辺は複雑な湾岸線に沿って都市部が密集しており、 夜間飛行の美しさは格別です。 離陸は湾に向かって、 着陸は湾から行われるので、 周辺市街地への騒音の影響は比較的少ないのですが、 79年に施行された「航空安全・騒音緩和関係法」に基づいて、 空港委員会が騒音緩和計画を策定・管理し、 その具体策を実施してきました。 先の住宅防音対策や、 ステージ2とよばれる騒音レベルの航空機の離着陸制限などがその例です。 現在では、 全米で最も騒音緩和対策の進んだ空港のひとつに数えられています。![]() 連邦航空局(FAA)の規定(FAR)によると、 航空機の飛行高度、 操縦条件などによってクラスAからEまでの管制飛行区域(コントロールド・エアスペース)が定められており、 その区域によって計器飛行(IFR)または有視界飛行(VFR)の航空機が墜落や衝突を防ぐために管制塔から受けるサービスの種類が異なります。 海抜1万8千フィートから気圧高度6万フィート(フライト・レベル600)までのクラスAスペースでは、 計器飛行が義務付けられています。 またSFOは強風に見舞われることが多く、 風速65マイル以上の時は、 パイロットの判断で着陸を見合わせて旋回するか、 他の空港に着陸することもあります。 このような場合に備えて、 目的地の上空に至ってから45分以上の飛行が可能な補備燃料を積むことがFARに定められています。

連邦航空局(FAA)の規定(FAR)によると、 航空機の飛行高度、 操縦条件などによってクラスAからEまでの管制飛行区域(コントロールド・エアスペース)が定められており、 その区域によって計器飛行(IFR)または有視界飛行(VFR)の航空機が墜落や衝突を防ぐために管制塔から受けるサービスの種類が異なります。 海抜1万8千フィートから気圧高度6万フィート(フライト・レベル600)までのクラスAスペースでは、 計器飛行が義務付けられています。 またSFOは強風に見舞われることが多く、 風速65マイル以上の時は、 パイロットの判断で着陸を見合わせて旋回するか、 他の空港に着陸することもあります。 このような場合に備えて、 目的地の上空に至ってから45分以上の飛行が可能な補備燃料を積むことがFARに定められています。![]() FARではこのエアスペースのほか、 航空障害となる建造物、 樹木および土地の起伏の高さも規制されています。 空港敷地内では、 200フィートを超える建造物を新増築する場合、 また周辺地域でも、 手前にある滑走路の最も近い点から10,000フィート以内は1:50、 20,000フィートまでは1:100の勾配の規制面(イマジナリー・サーフィス)が適用され、 それを超える建造物を新増築する場合は、 FAAへの届出が義務付けられています。 ところがこの規定をよく読むと、 「規制面を超える建造物を建ててはならない」とは書いていないことに気がつきます。 つまり届け出られた計画は、 協議に次ぐ審査の上承認または拒否されるわけで、 たとえばダウンタウンと空港が極めて近いサンディエゴでは、 規制を超える超高層ビルがいくつか建っています。

FARではこのエアスペースのほか、 航空障害となる建造物、 樹木および土地の起伏の高さも規制されています。 空港敷地内では、 200フィートを超える建造物を新増築する場合、 また周辺地域でも、 手前にある滑走路の最も近い点から10,000フィート以内は1:50、 20,000フィートまでは1:100の勾配の規制面(イマジナリー・サーフィス)が適用され、 それを超える建造物を新増築する場合は、 FAAへの届出が義務付けられています。 ところがこの規定をよく読むと、 「規制面を超える建造物を建ててはならない」とは書いていないことに気がつきます。 つまり届け出られた計画は、 協議に次ぐ審査の上承認または拒否されるわけで、 たとえばダウンタウンと空港が極めて近いサンディエゴでは、 規制を超える超高層ビルがいくつか建っています。![]() FAAは上記の届出を受理すると、 届出人とその支持者、 開発行為の影響を受ける関係者(パイロットなど)、 証人となる専門家などを召集してヒアリングを開催し、 その結果双方から提出された意見書を審査のうえ、 主席審査官が裁決します。 さらに、 500フィートを超える建造物や空港内の定点から半径3海里以内にある高さ200フィート以上の建造物は「障害物」とみなされ、 航空障害灯や特定の標識などを設置しなくてはなりません。 これらはFAAの支局から無料で支給されます。

FAAは上記の届出を受理すると、 届出人とその支持者、 開発行為の影響を受ける関係者(パイロットなど)、 証人となる専門家などを召集してヒアリングを開催し、 その結果双方から提出された意見書を審査のうえ、 主席審査官が裁決します。 さらに、 500フィートを超える建造物や空港内の定点から半径3海里以内にある高さ200フィート以上の建造物は「障害物」とみなされ、 航空障害灯や特定の標識などを設置しなくてはなりません。 これらはFAAの支局から無料で支給されます。![]() 一方、 空港周辺地域ではカリフォルニア州法による空港侵入ゾーニング規制(Airport Approaches Zoning Law)も適用されます。 このゾーニングよって、 空港周辺地域では、 離着陸に障害となるような建造物、 樹木または土地利用を防止するため、 航空障害地域(airport hazard area)が定められています。 開発の可否は、 その敷地を管轄する地方自治体の議会が、 空港周辺土地利用計画に基づいて最終的に決定します。 ただし、 州と地方自治体のゾーニング条項の間に矛盾がある場合は、 そのうち厳しい方が適用される、 という州法の規定によって、 州の規制より緩和された開発行為は許可されません。

一方、 空港周辺地域ではカリフォルニア州法による空港侵入ゾーニング規制(Airport Approaches Zoning Law)も適用されます。 このゾーニングよって、 空港周辺地域では、 離着陸に障害となるような建造物、 樹木または土地利用を防止するため、 航空障害地域(airport hazard area)が定められています。 開発の可否は、 その敷地を管轄する地方自治体の議会が、 空港周辺土地利用計画に基づいて最終的に決定します。 ただし、 州と地方自治体のゾーニング条項の間に矛盾がある場合は、 そのうち厳しい方が適用される、 という州法の規定によって、 州の規制より緩和された開発行為は許可されません。

BARTの空港線

![]() 前号でもふれたように、 ベイエリア高速鉄道(BART)は、 現在SFOへの延長工事を急ピッチで進めています。 これは一期工事で97年にオープンしたコルマ駅から南へ約14km伸びる路線で、 空港駅など4つの駅とその周辺整備を含みます。 また空港より先の終着駅ミルブレーでは、 カルトランス(州の交通局)の運営する通勤列車と相互乗り入れとなります。 これによって、 サンフランシスコとSFO間の車の交通量が一日あたり1万台減少すると期待されています。

前号でもふれたように、 ベイエリア高速鉄道(BART)は、 現在SFOへの延長工事を急ピッチで進めています。 これは一期工事で97年にオープンしたコルマ駅から南へ約14km伸びる路線で、 空港駅など4つの駅とその周辺整備を含みます。 また空港より先の終着駅ミルブレーでは、 カルトランス(州の交通局)の運営する通勤列車と相互乗り入れとなります。 これによって、 サンフランシスコとSFO間の車の交通量が一日あたり1万台減少すると期待されています。

BARTの空港線のための土工事

![]() BARTの空港への延長は、 72年の開通当初から計画されていました。 91年に開始されたこの拡張工事全体の予算は28億ドルで、 今回の二期工事ではその内約11億ドルを費やしますが、 前述の空港拡張工事とは異なり、 連邦政府その他の行政機関からの大幅な補助に頼っています。 資金援助の主な内訳は、 連邦公共交通局(FTA)から7億5千万ドル、 サンマテオ郡公共交通局(SamTrans)から約1億1千万ドル、 SFOから2億ドルなどとなっています。

BARTの空港への延長は、 72年の開通当初から計画されていました。 91年に開始されたこの拡張工事全体の予算は28億ドルで、 今回の二期工事ではその内約11億ドルを費やしますが、 前述の空港拡張工事とは異なり、 連邦政府その他の行政機関からの大幅な補助に頼っています。 資金援助の主な内訳は、 連邦公共交通局(FTA)から7億5千万ドル、 サンマテオ郡公共交通局(SamTrans)から約1億1千万ドル、 SFOから2億ドルなどとなっています。![]() 特にFTAからは、 91年に制定された「アイスティー」(Intermodal Surface Transportation Efficiency Act=ISTEA)という愛称でよばれる交通システム改革法による予算を得て、 公共交通システムを短期間に経済効率よく建設するためのモデル・プロジェクトに選ばれています。 したがって、 建設工事の発注先も従来の基準より大幅に少ない 5社に絞り、 各社がある区画の路線、 あるいは駅+駐車場+周辺整備を同時に設計・施行(デザイン・ビルド)で一括して請負うシステムを採用しているのです。 発注先がこれより少ないと、 労働者のストライキや財務上の問題によるリスクが大きすぎるという判断も一方ではあります。

特にFTAからは、 91年に制定された「アイスティー」(Intermodal Surface Transportation Efficiency Act=ISTEA)という愛称でよばれる交通システム改革法による予算を得て、 公共交通システムを短期間に経済効率よく建設するためのモデル・プロジェクトに選ばれています。 したがって、 建設工事の発注先も従来の基準より大幅に少ない 5社に絞り、 各社がある区画の路線、 あるいは駅+駐車場+周辺整備を同時に設計・施行(デザイン・ビルド)で一括して請負うシステムを採用しているのです。 発注先がこれより少ないと、 労働者のストライキや財務上の問題によるリスクが大きすぎるという判断も一方ではあります。![]() 以上のように、 連邦政府は大都市圏における公共交通システムの整備に本格的に取組んでおり、 これに対する補助金は、 インターステートなどの高速道路の場合と違って毎年予算が計上されます。 ところが、 昨年度はカリフォルニア州に予算総額の約13.5%が支給され、 最高の15%を得たニューヨーク州と共に予算配分の地域差が問題となり、 上院の小委員会では一州あたり12.5%を上限とする案が検討されています。 人口比率から言えば、 カリフォルニア州の約3000万人は、 全米の2億6千万に対して11.5%に当たりますが、 一州だけで世界第8位といわれる総生産高と今後の成長率を考えると、 この上限はむしろ政治的な意味が大きいようです。

以上のように、 連邦政府は大都市圏における公共交通システムの整備に本格的に取組んでおり、 これに対する補助金は、 インターステートなどの高速道路の場合と違って毎年予算が計上されます。 ところが、 昨年度はカリフォルニア州に予算総額の約13.5%が支給され、 最高の15%を得たニューヨーク州と共に予算配分の地域差が問題となり、 上院の小委員会では一州あたり12.5%を上限とする案が検討されています。 人口比率から言えば、 カリフォルニア州の約3000万人は、 全米の2億6千万に対して11.5%に当たりますが、 一州だけで世界第8位といわれる総生産高と今後の成長率を考えると、 この上限はむしろ政治的な意味が大きいようです。

建設中のBART空港駅の断面図

![]() 空港線拡張工事のもうひとつの重要な特長は、 この事業が沿線の各自治体の住民投票による承認を得ているということです。 新しい商業施設を脅威とみなすダウンタウンの商店主や一部の住民の反対はありましたが、 各自治体は1セントも支出せずに地元の活性化と雇用促進が実現するので、 基本的にはこの事業を大歓迎しています。 他の公共開発に対する資金援助の場合は、 地元も相分の出資を行うマッチング・ファンド方式が一般的ですが、 この事業は例外です。 空港関連施設は公共性が一層高く、 国益にも関わるということでしょうか。 ただし、 沿線を流れる河川の洪水対策は、 サンマテオ郡が負担しています。

空港線拡張工事のもうひとつの重要な特長は、 この事業が沿線の各自治体の住民投票による承認を得ているということです。 新しい商業施設を脅威とみなすダウンタウンの商店主や一部の住民の反対はありましたが、 各自治体は1セントも支出せずに地元の活性化と雇用促進が実現するので、 基本的にはこの事業を大歓迎しています。 他の公共開発に対する資金援助の場合は、 地元も相分の出資を行うマッチング・ファンド方式が一般的ですが、 この事業は例外です。 空港関連施設は公共性が一層高く、 国益にも関わるということでしょうか。 ただし、 沿線を流れる河川の洪水対策は、 サンマテオ郡が負担しています。![]() また、 新しい駅周辺の交通計画や近隣対策に関して、 BARTのプロジェクト・チームが民間コンサルタントの協力を得て各自治体に対する技術援助も提供しています。 州の管轄である湾岸と湿地を含む自然保護区域についても、 一本化された環境影響評価(EIR)を行い、 建設工事中の環境保護を含む総合対策によってその環境保全に万全を期しています。 これらの対策が、 プロジェクトに関する徹底した情報公開とあいまって地元の支持を確保する基盤となっています。 さらにBARTは、 インフラの移設や施設の管理責任範囲などについて、 連邦、 州政府の各機関をはじめ、 多くの公共団体と150近くもの協定と契約を結ぶ必要がありました。

また、 新しい駅周辺の交通計画や近隣対策に関して、 BARTのプロジェクト・チームが民間コンサルタントの協力を得て各自治体に対する技術援助も提供しています。 州の管轄である湾岸と湿地を含む自然保護区域についても、 一本化された環境影響評価(EIR)を行い、 建設工事中の環境保護を含む総合対策によってその環境保全に万全を期しています。 これらの対策が、 プロジェクトに関する徹底した情報公開とあいまって地元の支持を確保する基盤となっています。 さらにBARTは、 インフラの移設や施設の管理責任範囲などについて、 連邦、 州政府の各機関をはじめ、 多くの公共団体と150近くもの協定と契約を結ぶ必要がありました。![]() BARTの空港線が開通すると、 空港ターミナル付近などで一部地上と高架を走る以外はすべて地下鉄となります。 この工事は、 民間から買収した350か所の用地および道路・鉄道の敷地沿いにシート・パイル(矢板)を使った露天掘り工法を採用しています。 既存のインフラと利権が複雑な都心部と違って、 比較的浅い30-40フィートの深さで現場打ちのRCボックスが造られ、 埋め戻し後も上空権を利用することなく、 ランドスケープの仕上げのままにできるのも利点です。 沿線の地価は、 6年前着工したころに比べて約3倍に上がったそうです。

BARTの空港線が開通すると、 空港ターミナル付近などで一部地上と高架を走る以外はすべて地下鉄となります。 この工事は、 民間から買収した350か所の用地および道路・鉄道の敷地沿いにシート・パイル(矢板)を使った露天掘り工法を採用しています。 既存のインフラと利権が複雑な都心部と違って、 比較的浅い30-40フィートの深さで現場打ちのRCボックスが造られ、 埋め戻し後も上空権を利用することなく、 ランドスケープの仕上げのままにできるのも利点です。 沿線の地価は、 6年前着工したころに比べて約3倍に上がったそうです。![]() ところで、 この地下鉄はちょっと特殊な町コルマを通ります。 コルマは、 約560ヘクタールの町域の大部分が16の民間霊園(イタリア人墓地や日本人墓地をはじめペット霊園も含む)からなり、 地下鉄はそのうち7園の地下をイーズメント(地役権)として通過します。 工事は、 一見すると霊園の前庭を掘っているように見えますが、 実はその昔、 郊外へのピクニックや葬儀のための列車用に敷設された私鉄の路線区画(ライト・オブ・ウェイ)を利用しているので、 埋葬地には影響がありません。 葬儀列車の跡地を走る地下鉄なんて、 サンフランシスコの寒い夏が一層寒くなりそうです。

ところで、 この地下鉄はちょっと特殊な町コルマを通ります。 コルマは、 約560ヘクタールの町域の大部分が16の民間霊園(イタリア人墓地や日本人墓地をはじめペット霊園も含む)からなり、 地下鉄はそのうち7園の地下をイーズメント(地役権)として通過します。 工事は、 一見すると霊園の前庭を掘っているように見えますが、 実はその昔、 郊外へのピクニックや葬儀のための列車用に敷設された私鉄の路線区画(ライト・オブ・ウェイ)を利用しているので、 埋葬地には影響がありません。 葬儀列車の跡地を走る地下鉄なんて、 サンフランシスコの寒い夏が一層寒くなりそうです。![]() 1854年から1880年代にかけて、 サンフランシスコで亡くなった人は、 今のサンフランシスコ大学(私立)の構内にあるローン・マウンテン霊園(後にローレル・ヒルと改称)に埋葬されました。

1854年から1880年代にかけて、 サンフランシスコで亡くなった人は、 今のサンフランシスコ大学(私立)の構内にあるローン・マウンテン霊園(後にローレル・ヒルと改称)に埋葬されました。![]() ところが、 市内の開発が急激に進むにつれ、 墓地の移転が議論されるようになりました。 1891年にサザン・パシフィック鉄道がサンフランシスコからコルマへの葬儀列車を走らせると、 以後 10年ほどの間に次々と墓がコルマに移転されたのです。 その結果、 現在ではサンフランシスコに墓地はなく(軍人墓地を除く)、 市内で墓地を運営することも禁じられています。

ところが、 市内の開発が急激に進むにつれ、 墓地の移転が議論されるようになりました。 1891年にサザン・パシフィック鉄道がサンフランシスコからコルマへの葬儀列車を走らせると、 以後 10年ほどの間に次々と墓がコルマに移転されたのです。 その結果、 現在ではサンフランシスコに墓地はなく(軍人墓地を除く)、 市内で墓地を運営することも禁じられています。![]() 本題に戻って、 空の交通は地上に劣らず年々過密になっており、 人の移動、 物流、 環境の変化への広範な影響と国防戦略上の配慮から、 地元や地域の行政では処理できない問題をたくさん含んでいます。 そこでFAAを中心とした連邦レベルでの管理が必要となってきます。 FAAは航空機だけではなく、 グライダー、 気球、 飛行船、 さらにハングライダーやスカイダイビングなどのスポーツを含めてあらゆる空の活動を管理しています。 さらに、 自分で製作した航空機(現在約1万8千機が登録)を含む自家用機や公共・民間の科学技術用飛行物体も増えることが予想されるので、 FAAの役割は今後ますます重要になるでしょう。

本題に戻って、 空の交通は地上に劣らず年々過密になっており、 人の移動、 物流、 環境の変化への広範な影響と国防戦略上の配慮から、 地元や地域の行政では処理できない問題をたくさん含んでいます。 そこでFAAを中心とした連邦レベルでの管理が必要となってきます。 FAAは航空機だけではなく、 グライダー、 気球、 飛行船、 さらにハングライダーやスカイダイビングなどのスポーツを含めてあらゆる空の活動を管理しています。 さらに、 自分で製作した航空機(現在約1万8千機が登録)を含む自家用機や公共・民間の科学技術用飛行物体も増えることが予想されるので、 FAAの役割は今後ますます重要になるでしょう。![]() 皆さんも今度サンフランシスコに来られる時は、 こんなことを思いだしながらSFOに着陸してください。 では、 ハッピー・ランディング!

皆さんも今度サンフランシスコに来られる時は、 こんなことを思いだしながらSFOに着陸してください。 では、 ハッピー・ランディング!

目次へ

目次へ

このページへのご意見は川合正兼へ

(C) by 川合正兼