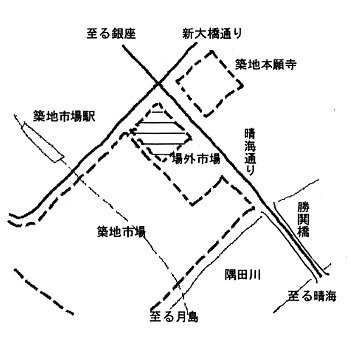

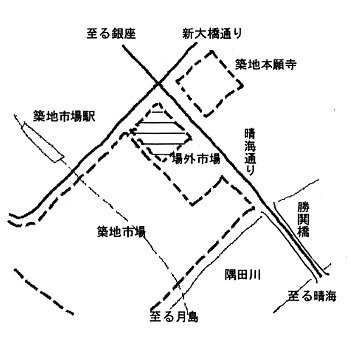

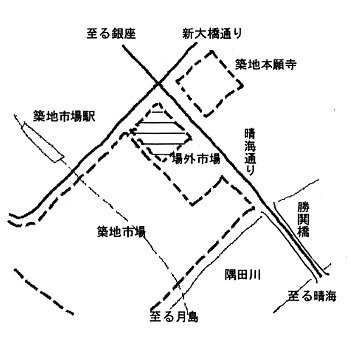

築地場外市場の位置 |

地下鉄都営大江戸線築地市場駅のフォームに降り立つと、早くも魚の匂いがしてくる。地上に出て隣を見れば、そこは築地市場の正面入り口である。晴海通りの向かい側には築地本願寺があり、隅田川もすぐそこである。

江戸幕府により開設されていた日本橋魚市場が、関東大震災を経て大正12年に移転してきたのが築地市場の始まりである。その後、東京都中央卸売市場として発展し、今や魚や野菜の取扱量は、日本一である。

この築地市場に隣接しているのが、日本橋魚市場の付属商として一緒に移転してきた場外市場である。場外市場には、市場を補完する関連業(鮮魚、乾物、調味料、料理道具、飲食店等)が320店舗ほど集積している

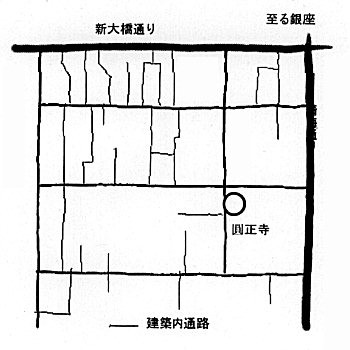

築地場外市場の路地 |

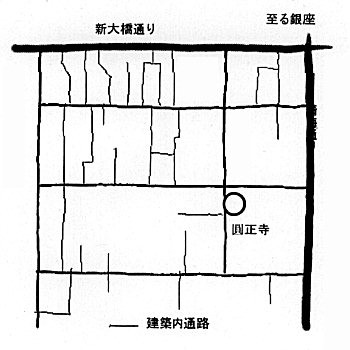

このあたり一帯は、築地本願寺の門前町であった所で、本願寺への3本の参道が骨格として残っている。また、戦災を免れたことにより、銅板建築も数少ないが目にすることが出来る。

旧参道を中心にした格子状の路地の一画では、両側の店の軒先から日除けのテントが張り出され、低いアーケードのような閉塞的な空間をつくりだしている。中ほどにある圓正寺では、寺の側面の壁を半間ほどくり抜いて店がつくられている。しかし、テントによって周囲の店と一体化され、その変則的な店の構造は気付かれにくい。

闇市を始まりとしたアメ横とは、成り立ちは異なるが、アメ横通りに見られた、威勢の良い掛け声の飛び交う市場の活気は、ここにもある。ここでは、新鮮さや安さが、小売店のプロを相手にしているという信用で裏打ちされ、客の人気を一層集めている。

昼時になると、飲食店の前に、買い物客のほか、近くのオフィス街に勤める人々の行列が出来る。握り鮨、まぐろ丼、ラーメンもある。ここに来る人の楽しみの半分は食にあるだろう。

格子状の路地の他に、場外市場には、もうひとつの路地とも言える建築内の通路がある。通路は外部の路地と路地を結び、より細かな回遊路を形成している。通路の高い天井には明かり窓もあるが、裸電球のもとでは薄暗く、店のシャッターが下りる昼過ぎには、人の気も絶える。

市場に勤める人には、隅田川にかかる勝鬨橋を渡った下町の月島周辺に住まいを持つ人も多い。そのせいなのか、市場という荒々しさより、存外、人気(じんき)の柔らかさを感じる。このことも、場外市場の人気を高めている、隠れた一因かも知れない。