ギリシア語錬金術文献集成錬金術の起源 |

錬金術の起源

陶工の器がかまどの火で試されるように、人間は、

論議によって試される.

(旧約聖書外典「シラ書(ベン・シラの知恵)」第27章5節)

1 はじめに

化学という学問の発生は、依然として神秘に包まれたままであるが、あらゆる化学史研究者の興味をそそる問題であろう。というのは、この問題は、われわれに、一つの新しい科学の誕生について研究する責重な機会を提供してくれるからである。数学や天文学の起源は、有史以前の精神世界の研究が不可能なために、永遠に闇に覆われているが、化学は有史以降に始まったのである。

化学の起源についての問題は、錬金術にたいするわれわれの態度の再吟味を含んでいる。これまでの時代の人々が錬金術を軽蔑して扱ってきたのは、不公正で不当であった。錬金術の背景や発生に関しては、これまでよりいっそう多くの証拠が新たに見出されたので、われわれは、錬金術についていっそう客観的に判断できるようになった。いま了解されているのは、次のことである。すなわち、「賢者の石」によって絶対者の知識を得ようと努めた人々は、数学的・論理的な方法で物理的世界の現象の背後にある真理を探究しようとするわれわれに劣らず科学者であった、ということである。

実際、錬金術は一つの科学とよぶことができよう。なぜなら、その構造は数学的ではないが、ものを記述し、分類し、類推によって結論を引き出しているからである。錬金術は、理論的思索と経験的技術の両方を兼ね備えており、そこには古代の、ほかのどの科学分野にもまして経験的技術の要素が豊富に存在する。しかも、錬金術は、その目標において、現代の化学とさして違っていない。錬金術は、元素やさまざまな人工的および自然的化合物における諸元素の結合について理論を提起し、これらの元素が被る諸変化や、反応しあう化合物が被る諸変化を論じ、そうした化合物の製造法についての経験的諸事実を蒐集する。たしかに錬金術は、その方法において、また哲学的・宗数的な教義を自然科学の一分野に適用しているという事実において、化学と相違している。それゆえ、われわれは錬金術を、事実上初期の定性的段階の化学だと評価できよう。

2 アルケミーの語源

ほとんどどの教科書も、錬金術がエジプトで誕生したことで一致しており、このことは、古代における超人的英知をすべてエジプト人に帰したギリシア的伝統と一致している。たしかに、錬金術に関する最古の記録は、錬金術のエジプト学派が1世紀以降のヘレニズム時代に、アレクサンドリアの大研究所の庇護の下で栄えていたことを示している。彼らは、紀元前2世紀にアレクサンドリアで栄えた新ピュタゴラス主義者、擬デーモクリトス(Pseudo Demokritos、メンデスのボーロスBolos of Mendes、 前200頃)から研究の刺激を受けたと思われる。

アラビア話の「アル・キーミーヤ(al-kîmîya)」に由来するアルケミー(alchemy)という言葉は、後期ギリシア話の「ケミア(chemia)」または「キュメイア(chymeia」にまでさかのぼる。以前の説では、この言葉が古代エジプト話で「黒い」を意味する「ケメト(km.t)」に由来するとしていた。そして、化学が誕生したといわれていたエジプトの黒い土壌にちなんで、アルケミーが「黒い術」とよばれたのであろうとされた。

しかし、このような説をもう少し詳しく分析すると、それらが大変あてにならぬものであることがすぐにわかる。エジプト人が彼らの国土を「ケメト(km.t)」つまり、「黒い大地」とよんだことは事実である。彼らは、この言葉によって、ナイル川流域の耕作に適する黒色の土壌と、沙漠の不毛な赤色の砂地「デシェレト(dšr.t)」との相違を表現しようとした。しかし、コプト語の「ケーメ(kême)」でさえ、当時のいかなる文献においても「黒い術」すなわち、アルケミーといささかも関係がない。それゆえ、ギリシア語で「鋳造」を意味する「キュマ(chyma)」からアルケミーの語源を引き出したディールス(Hermann Diels, 1848-1922)の説がより妥当なものと思われる。プルタルコス(Plutarchos, 46頃- 120以後)は、一度「ケミア(chêmia)」に言及している。

ゾーシモス(Zosimos of Panopolis, 4世紀)は、 『ケメス(Chemes)またはケメウ(Chemeu)の書』(紀元300年)に言及し、後のシリア語版の彼の著作では、それを「クム(Khumu)」または、「クミア(Khumia)」と述べている。このことは、 古代冶金術の神秘的小人、すなわち、エジプト的伝統の「クヌム(chnumu)」と何らかの関係があったことを示唆している。そして、実際、「ケミア(chemia)」は、今日では通常、金属の地金の「鋳造」を意味する「キュマ(chyma)」や、注ぐあるいは鋳造するという意味の動詞「ケオ(cheo)」に由来すると考えられている。これゆえ、ゾーシモスは、「キュメウテス(chmeutes;金属細工人metal-workers)」や「キュメウテイコス(chymeutikos;冶金術的)」という言葉を用いた。 しかし、スーダ(Suidas;10世紀末完成のギリシアの辞典の編集者名とされていたが、今日では辞典の名称らしいとされている)が10世紀に「ケーミア(chêmia)」について書いたときには、もはや冶金術を引き合いに出しておらず、用語は、とくに銀や金の人工的処理を具体的に表現しているので、用語の意味の変遷とつづり方の変遷の間には、何らかの関係があると思われる。

最近、へルマン(A. Hermann)は次のように論じているが、まことにもっともな説だと思われる。すなわち、ゾーシモスの『ケメウ(Chemeu)の書』は紀元前2000年以降のエジプトの書記たちが、しばしば引用した大昔の『ケメイト(kmj.t)書』であり、ゾーシモスは、明らかにこの書物を、鍛冶職人やその他の職人の分け前が論じられ、書記の分け前と比較される『職業風刺』と取り違えていたのであろうというのである。語源的には、「ケメウ(chemeu)」が「ケメイト(kmj.t)」に由来すると考えても支障はない。ゾーシモスやその後の錬金術師は、化学者(chemist)に対して、「キュメウテス(chymeutes;たとえば金属鋳造職人founders of metal)」という言葉を使うことによって、「ケメウ(chemeu)」と「キュマ(chyma)」を関連づけている。最近、マーデイハッサン(S. Mahdihassan)は、アルケミー(alchemy)という言葉の中国・インド起源説を提案したが、もしそうだとすると、東洋の影響は後の時代になれば明らかだが、かなり早い時期からギリシア錬金術に浸透していたことになるであろう。

3 古典期以前の化学技術の影響

錬金術、ひいては化学もまた、ヘレニズムとよばれるあの煮えたぎるるつぼの中から最後に出現した永続的な科学分野であった。ギリシア文明と古代オリエイト文明とのこの衝突は、錬金術を構成することになるあらゆる要素、すなわち

1.古代オリエントの哲学と技術

2.ギリシア人の哲学と科学

3.イランやインド文明の哲学的教義

に属するあらゆる信念や概念を含んでいる。

もしわれわれが、初めに古代オリエントに眼を向けるならば、アレクサンドロス3世(大王;Alexandros III、在位前336-前323)の征服時には、エジプトとメソポタミアの古代帝国は、政治的に下り坂にあったことは明らかである。ぺルシアは、たしかに優勢であった。古代オリエントの職人たちの既往の、また残存している技術的知識が、いかに広範に、かつ詳細なものかを十分に証明する証拠の発掘が今なお行われている。これに対して、古典的世界は、冶金術、染料業、ガラスやうわ薬製造業などの分野において、ごくわずかの重要な発見を付け加えたにすぎなかった。この種の技芸についての詳細な研究は、錬金術の特徴として後に述べる多くの諸点を明らかにする。

古代のオリエント帝国が、18世紀の「産業革命」にひけをとらないほど重要な「都市革命」から始まったということは多くの場合ほとんど理解されていない[1]。

この都市革命は、現代の基本的技術となっている耕作農業、灌漑、車輪、船舶、金・銀・銅・青銅の冶金術、機織り、書法をもたらした。後の古典的世界は、紀元前3000年までに、すでに一般的に使われていたこれらの初期の技術に、ほとんど何も付け加えなかった。農民の余剰収穫物が職人たちの生活を支えることができたとするこの都市文明説は、これらの職人たちの重要性が増大し、専門化が進んだことを示している[2]。

現在までに新たに見出され、出版された古代エジプトの文献には、技術的史料がほとんど含まれていないが、あちこちにある断片は、古代エジプトの熟練や知識が徐々に発達したことを明らかにしている。他方、メソポタミアからの史料は、ずっと豊富にあるし、シュメール時代から新パビロニア時代までの文献は、鉱物、天然物、動物、植物についての知識の集積を例証している。エジプトとメソポタミアのいずれにおいても、職人たちや彼らの同業者たちが蓄積した経験は、しばしば、固有名詞学の形式をとる知識体系の中に組み込まれた。この固有名詞学は、物品目録を作成する際に、その外面的特徴に従って関連づけ、分類しようとするものである。そして、この外面的特徴の中には今日われわれが化学分析とよんでのがいくらか含まれている[3]。

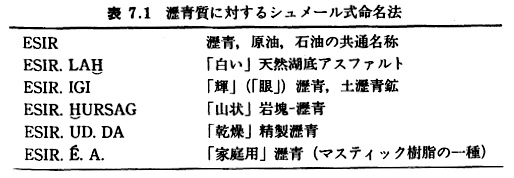

シュメール語の独特な言語構造は語根に接尾辞を付け加えるという命名法を生んだ。語根は、シュメール人が考えた種の名前を表し、接尾辞はその種に属するらのを示すいくつかの特徴を表している。たとえば、接尾辞では、外面的形態(イギ IGI=眼状の石;ヌヌズ NUNUZ=卵形の石;タグ・ガズ TAG.GAZ=切石)、色(ギン GIN=青;ググ・フシュGUG, HUŠ=赤;シグ SIG7=黄)、(アシュ AŠ=硬い)、酸による発泡(ザ・トゥ ZA.TU)、といった処方を表す。「火による分析」は広く行われていたと思われるし、昇華物はすでに知られていたし、採り出されていた。このきわめて有効なシュメール式命名法は、アッカド人(アッシリア人とバビロニア人)が引き続き使用した分類法を導いた、当時知られていたさまざまな形態の瀝青に対して、この命名法が適用された場合に考えうる一例を、表7・1に示す。

鉱物や天然物に関するこのきわめて明確な特性表示のおかげで、トンプソン(A. R. Campbell Thompson,1876-1941)らは、これらの物質のうちの多くを同定することができた[4]。

しかしながら、技術的実験的知識のこうした成文化が古代技術の全貌だというわけではない。したがって、莫大な量の実験データが、錬金術以前の時代に収集されていたのである。なじみ深い家事用語や冶金術用語などが、いくつかの化学的・技術的操作を表示するために、無差別に使われるようになっていた。実際、これらの用語のほとんどは、器具を表す用語と同様、もともと、台所や料理法から借用されたものである。その後の錬金術文献でのように、「料理」(バシュル bašlu)、「濾過」もしくは、「洗浄」(ミスー misû)「焙焼」(カルー kalë)といった用語がさまざまな職業での類似した操作を表現するために使われた。むろん、後の錬金術文献とのこうした類似性は、この点に止まるものではない。

秘密の言語が、偶然使われていたことを示すいくつかの文献がある。たとえば、紀元前17世紀にさかのぼるガラス製造についての処方は、「銅;エルー(êrû)に対して「鷲;エルー(erû)(ウド・フ UD-Hu)」という言葉を用いている。他の文献では、天然硫黄は「川岸;キブリット・イル・ナリ(kibrit ilu nari)」とよばれている。技術文献だけでなく天文学者や医者の文献においても、しばしば、一種の職人仲間の隠語が使われ、言葉の省略が生じるか、あるいは、シュメールシ語の音価(values)がアッカド語の用語として用いられている。医学文献においては、「阿片(opium)」と「ひまし油(castor oil)」に対して、それぞれ「獅子の脂、人間の脂」と「黒蛇の血」といった文字の暗号化(cryptograms)、つまり文字の中に隠されている当て字がごくふつうに用いられている。

また、合成品の製造に努めていたことを示す多数の記録もある。アッシリア人にとっては非常に貴重な合成るり(ラピス・ラズリ lapis lazuli)、原語ではウクヌ(uknu) 、すなわち、銅青ガラス原料の製造処方が、多数存在する。その上、合成銅(K. 6246十8157 Rs 17; K. 4290+9492+9477 Rs ff)や合成銀(K. 7942+8167, 16, 22)の処方を記載した粘土板(tablets)もある〔Kは大英博物館のタブレットの記号)。マイスナー(Bruno Meissner、1868-1947)は、合成金の処方が、膨大な量の未公刊の楔形文字で書かれた粘土板の中にいま埋もれていると信じている[5]。

考古学者は、多数の人工合金を発見しており、マイスナーの推測にまったく根拠がないわけではない。金や、琥珀金(エレクトラム)のような(金と銀の)天然合金を「精製皿」によって試金する技法(灰吹法)が紀元前1500年には早くも知られていたことを忘れてはならない。また、試金石は、確かに紀元前600年までには用いられていた。以上のように、古代人は、金属や合金の諸性買についてかなりの知識をもち、それらを精製し分析する諸方法を知っており、いくつかの金属を合成していたことは、文献および考古学上の発掘品のどちらによっても明らかである。

合金の技術的価値を別にすれば、こうした合金を製造した動機の一つは、審美的満足感に求められよう。それは、古代人が芸術作品で着色合金を見事に組み合わせていたことを考えればよい。自然的・人工的合金を用いてそれらの色彩を芸術的に組み合わせた、いろいろな金属作品、すなわち象眼細工の諸例が発見されている。こういうわけでエジプト人が用いた金に対する着色の範囲は、明黄色から始まって、灰色、さまざまな色合の赤色、赤褐色、煉瓦色、暗紫色や独特な薄バラ色にまで及んでいる。これらの色のほとんどは、偶然によって生じたものであり、銀・銅・鉄のさまざまな量が天然に混合したか、あるいはこれらの卑金属の酸化膜によって生じたものである。しかしながら、いくつかの場合には、この着色は有機物質に起因している。独特な薄バラ色は、耐熱性のある鉄酸化物の半透明 な膜であることが証明された。これは、物体を鉄塩溶液に浸し加熱することによってつくられたものであることが判明したのである[6]。

この工程は、金属着色について書かれた最古の処方より何世紀も前に用いられていた。古代アッカド語の文献は、模造宝石を得るために、鉱物や天然石を溶液で煮たり、化学薬品の中に埋め込んだりして、鉱物や天然石の着色を行う方法を記載している。

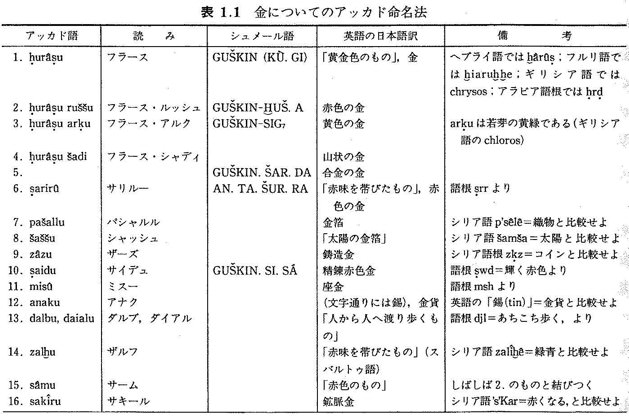

古代人にとって色彩が重要であったことは、古代の音節文字表から明らかである。たとえば、金に関する16種類のアッカド語の用語は、独特な色彩、あるいは色合いを表現する9種類もの用語を含んでいる(表1・1参照)。この色彩は、それがもたらす美術的効果に対して重要であっただけでなく、魔術的意味をもっていた。ここで、古代技術の最も重要な側面に触れておこう。古代の科学的・実験的知識は、現代化学のように、ある結論を引き出すためのデータ群として収集されたものでは決してない。宗教、哲学、科学はなお一体のものであった。したがって、化学知識のどの断片も、全体としての宇宙についてのより深遠な知識や、「世界という網」の結び目、また創造の秩序を理解するのに役立つ秘密を意味しており、おそらくは自然を支配するためのものであった[7]。すべての言葉と同様、名称は力を表現することができた。それゆえ、秘密と秘伝の伝授という要素が、しだいに文献の本体に忍び込むようになった。「知りたる人は、知りたる人に示すべし。されど、知りたる人は、知らざる人に示すことなかれ!」という警句は、7世紀の医学文献に見出されるが、これより10世紀以上も前のカッシート期(Kassite period;カッシュ人がバビロニアに王朝を建て支配した時期、紀元前16世紀の中ごろから約500年続いた)のガラス技術に関する粘土板にも記載されている。また書き写しを正確に行うことにこだわるのは、書かれた言葉に魔術的力が宿っていると考えられていたからであった。不正確な清書はいかなるものであれ、極悪であると考えられた。

これらの初期の文献の中に、後の錬金術に存在する他の多くの要素を見出すことができる。古代の固有名詞学や処方は、同じ鉱物や化学薬品に「男性」形態と「女性」形態があることを認めていた。「男性」形態は、通常、より硬い、または、より黒ずんだ変形物か、ある独特な「男性」構造によって特徴づけられるものである。無機的世界に性別を帰属させるこの奇妙なやり方は、古典期以前の哲学を象徴している。おそらく初期の冶金術は、この哲学の最良の例である。金属は、その源である大地と同様、誕生、成長、死という宇宙的法則に従うものと信じられていた。死と復活は、金属の宿命であり、これらの「超自然力(マナ)に満たされた石」を細工する鍛冶職人は、隠れた危険にみちた儀式を行った。鍛冶職人が、その守護者である火の神の助けを借りて鉱石から金属を取り出すとき、それは、金属の母なる子宮、すなわち、大地の中での金属の調和のとれた成長を妨げることであった。おそらく、炉を建設する際にいけにえとされた胎児は、その罪の償いとなる奉納物であろう。1つの生命をもう一つのそれで償うことによって、鍛治職人は大地の女神の復讐を避けたのである。あるいは、われわれは、この儀式を、胎児の芽ばえかけた生命で金属を「満たす」ための手段と理解すべきであろうか。われわれはアッシリアのガラス職人が胎児をいけにえとして棒げる、という似たような文献をもっている。彼は実験中に、胎児という不完全な存在の助けをかりたいと望んでいた。金属成長についてのこうした信念は、卑金属が自然に完成して、しだいに金へと変成するという後の錬金術の教義で基礎となったことは明らかである。古代の鍛冶職人と同様、錬金術師は、この自然的過程を促進するにすぎないのである。

古いシュメール語の賛美歌は、明から暗への変化を石膏(ガッス gassu、イム・パル IM.PAR;IMは「粘土」、PARは「白い」を意味する)から瀝青(イッドウ iddû、エシル ES1R)への変化に対照させ(Langdon、Sum. Lit.、339)、しばしば、「サルム(salmu)」(夜)と「ピスー(pisû)」(昼)といった言葉を黒と白の意味で用いている。またとりわけ新バビロニア王国(カルデア王国、前626一前549)時代には、金属が神々や星々と関係づけられている。銀はマルドゥク神〔バビロニアの主神〕の金属とよばれ、金はエン・メ・シャル・ラ神(EN・ME・ŅAR・RA)の金属、銅はエア神(Ea)の金属とよばれている(ラングドンLangdon,PBS, VoL X、No.4, 337)。大英博物館に保存されている粘土板では、銀、金、銅、錫にそれぞれ、アヌ神(Anu)、エンリル神(Enlil)、エア神(Ea)、ニン・ア・マル神(Nin-a-mal)を割当てている(C. T. 24. 49. 3b、K4349)。さらに神、金属、植物、星を互いに関連づけた粘土板も現存している(VAT 9874: K. 11151)。 神々と星々の相互関連はすでによく知られており、ここから、後の錬金術師たちの「宇宙的な共感」という原理がしだいに育っていくのである。

したがって、古代の技術者や職人たちは、鉱石や冶金術、食料保存法や発酵飲料水のこしらえ方法、化粧品や香水、ガラスやうわ薬、医薬品のこしらえ方法、着色や染料に関する広範な知識をもっていた。彼らの知識の中には、すでに、後の錬金術の特徴となる諸要素が断片的に含まれており、これらの要素から、やがて物質の構造と変化についての首尾一貫した理論が形づくられていくのである。

4 錬金術に対するギリシアとペルシアの寄与

アレクサンドロス大王の征服の結果として、ギリシア文明の潮流がオリエントを覆う以前でさえ、ギリシア人の明快な合理的精神は、上述したように、十分に経験を積んだ技術に影響を及ぼしていた。この技術は、魔術的世界の中から生まれ、その世界の言葉遣いや象徴に染められていた。しかし、錬金術のいくつかの原理は、ギリシア哲学の中に、そして、その最も高尚な提唱者であるプラトーン(Platon、前427-前347)やアリストテレース(Aristoteles、前384-前322)の哲学の中にさえ疑いもなく潜んでいたのである。

錬金術は、第一質料、すなわち、それ自身は質をもたないが、質を植え込まれると物質の多様性を創出する基体(実体)、という概念を認めている。この理論は、アナクシマンドロス(Anaximandros、前610頃-前547頃)のト・アペイロン〔to apeiron、無限なるもの〕、または、プラトーンによって記述されたエクマゲイオン(ekmageion;可塑性材料〔生成の受容者)、『ティマイオス』50C-E)からきわめて容易に導出できた。プラトーンは、彼自身、エクマゲイオンを無臭の基体である軟膏材料(unguentarii)、無臭の素材あるいは〔それ自身形姿をもたぬ〕陶土にたとえている。アリストテレースの第一資料は、厳密にいうと実在物質ではないが、ストア派の哲学者たちを介して、それはたやすく前ソークラテース派の哲学者たちが唱えたアルケー〔もとのもの〕といういっそう唯物論的な性格を得ることになった。さらに、ストア派は、徐々にアリストテレース的な質を、第一質料に加えたり減らしたりできる何か唯物論的なものへと変換させた。こうして、錬金術の基本的な教義の一つが定式化の準備を整えたのである。

変成理論は、ギリシア哲学とその四元素説、つまり、世界をつくりあげているものは四つの元素であるとする説から派生したと考えられるが、その萌芽は、オリエントにおいても準備されていた。また、ギリシアの哲学者たちは、組合せを非常に重要なものと考える傾向があった。この考えは、かなり以前にピュタゴラス(Pythagoras、前590頃-前510頃)が東洋から採り入れたものであろうが、大宇宙と小宇宙を結びつける宇宙的共感の理論のように、後ギリシア思想に同化された。「上なるものは下なるもののごとし」といった大宇宙の間の強い絆を考える見方は、錬金術の中でも大きな役割を果たしている。

最後に、思い起こさなければならないことは次のことである。すなわち、われわれはつねにオリエントの哲学に対比してギリシア哲学の数学的・論理的構造を論じるが、かりに、デーモクリトス(Demokritos、前460頃-前370頃)やエピクロス(Epikros、前341頃-前270頃)のような原子論者を除くにしても、ギリシア思想の根底には強固な物活論が存在していた。アリストテレースでさえ、プラトーン的な天界のメカニズムに酷似した非物質的諸力を彼の大宇宙に住まわせねばならなかった。物理的世界についてのこの物活論は、ギリシア思想の最も初期の地層に属しており、ストア派の哲学者たちの思想が古代オリエントの魔術的世界の思想と融合しはじめたときに、再び前面に出てくるようになった。

第3の思想傾向は、イランに源を発し、マギ(Magi)族、後のマズタ(Mazdians)信奉者、ゾロアスター(Zoroaster)教徒によって普及された。その強固な二元論は、この世界を善と悪、霊魂界と肉体界の対立ととらえ、人間に一方の選択を迫った。精神の浄化と贖罪は、僧侶の助力で可能であった。したがってまた、人間の聖化の可能性、世界を死の苦しみから解放する救世主の到来という信念が生まれた。マギ族の教義は、彼らが西方へ侵攻してゆく過程で、異国の信仰や原理を融合、吸収してゆく傾向を示した。

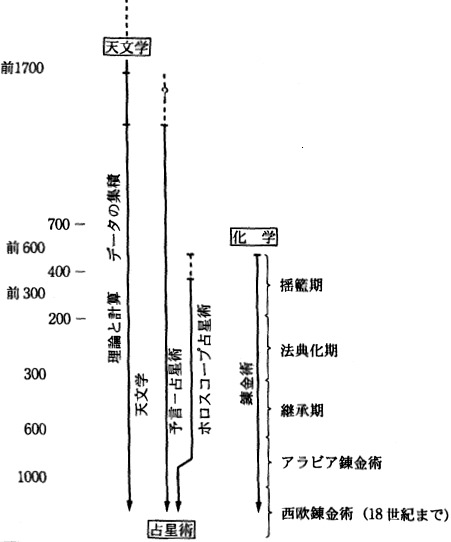

イラン人(そして、おそらくインド人)の哲学が、オリエントの知識体系に与えた影響を評価するために、われわれは、しばし立ち止まって、占星術の起源に関する現在の考え方を概観しておこう。占星術は、錬金術と非常に密接な関係をもつ科学である。したがって、錬金術師でありながら同時に占星術の信奉者でないような人物をあげることはほとんど困難である。このことは、占星術と錬金術を構成する基本的教義がかなり大幅に重複していたことに起因している。古代において、天体現象から国土、あるいは、国王の運命(戦争、収獲物など)を予言する占星術師は、おしなべて十分存在していたし、彼らの術は占肝術(hepatoscopy;動物の肝臓を調べることによって行う占い)といった部類の占いや他の予言形式に属するものであった。ー方、新たなホロスコープ占星術は、天体の近接や位置の数学的計算にその基礎をおいていた。それはまた、十二宮で貫道を12等分する標準的な貫道十二宮を必要とし、紀元前5-6世紀にそれを誕生させることになった。その頃になって初めて、メソポタミアの数学と天文学がこの仕事に利用できるようになったのである。その後数世紀の間、ホロスコープ占星術は、それ以前の予言占星術と並行して行われていたが、誕生もしくは妊娠時の惑星や恒星の位置から個人の運命を予言するホロスコープ占星術がついに勝利を収めた[8]。

この新しい占星術については、ホロスコープを記載している年代入りの楔形文字粘土板からその起源を確定できるが、これは次のような信条に基づいている。

a)大宇宙と小宇宙の間の調和

b)霊魂は恒星を通して身体に降下し、そして、同じ恒星を通して天に戻るという『アヴェスター』〔ゾロアスター教の経典〕に起源する信念

c)黄道帯宮への崇拝

d)以前のメソポタミアの月神学と対比される太陽神学

e)後のピュタゴラス主義者やグノーシス派にとって非常に大切なものとなる数の神秘主義

占星術師たちは、数や字宙の研究を通して、人間が神聖で不滅なものになりうると信じていた。秘伝の伝授は、すぐに、これら「数学者」 — やがて古代後期になると彼らはそうよばれた — にとって特有なものとなる。

初期のホロスコープ占星術について詳しく検討する必要はないが、占星術の教義を見れば、それを育成した雰囲気と錬金術の中に見出せる雰囲気がいかに密接な関係をもっていたのかを理解できる。以上のことから、占星術と同様、錬金術も紀元前5-6世紀の騒然とした時代 — つまり、ヘレニズム文明の基本的諸要素が開花し始め、そしてその後、このヘレニズム的信念は、アレクサンドロス大王の征服やオリエン卜との和解という非常に好都合な政治状況のもとで広く普及されることになるのであるが — に、その起源をもつと信じることは、あまりにも大胆すぎるであろうか。

5 錬金術の揺籃期

錬金術の場合にも当てはまると思われるが、占星術の《揺監期》は、ペルシア人によって政治的に支配されていたメソポタミア世界へ、ギリシア人が浸透しことによって特徴づけられる。クニドス(Knidos)の医師たちはベルシア皇帝の宮廷に仕えている。たとえば、アルタクセルクセス2世(Artaxerxes II。 404-前359)の侍医であったクテーシアス(Ktesias、前4世紀後半)は、プラトーンが2度目にシチリアへ旅立つ以前の紀元前367年頃、プラトーンと会っていた。ギリシアの建築家や科学者たちは、オリエントに赴き、そこで働き、新しいデータや異国の考えをギリシアへもちかえった[9]。実際、ペルシアが、(現トルコ北西部マルマラ海沿岸部の〕カルデアやその他のオリエントの領土を支配した時期に。ギリシア、イラン、バビロニアの間で、思想上の密接な接触や交流が始まった。アッカド語のさまざまな単語は、それらが指し示す植物などとともに、ギリシア語に吸収されていった。この種の知識はさらに増加したが、ほとんど体系化されず、その体系化は後にヘレニズム世界の諸大学におけるギリシア人たちたちに委ねられるようになった。これらのギリシア人著作者たちは、ヘレニズム時代以前のあいまいで動揺した理論を、ヘレニズム初期の占星術や錬金術の著作で体系的に論じた。プラトーンは、このことを彼の『エピノミス』(l3, 14; D、E)の中で。適確に こう述べている。「ギリシア人は、バビロニア人から取り入れたものを。 必ず見違えるほど完全なものに仕上げてきた」。

同時に、バビロニア世界は、バビロン陥落(前538年)以前でさえ。東洋からの侵入を受けている。ゾロアスター教、そして『アヴェスター』の唱道者であるマギ族は、イランの二元論哲学をメソポタミアへもたらした。この二元論は善と悪の巨大な力の間の闘争を唱えるもので、人間はそのいずれか一方を選択し。他方と闘わねばならぬのであった。マギ族は知的な指導者で、二元論や大宇宙と小宇宙の調和の理論、人間の生まれながらの能力がグノーシス〔覚知、霊的直観的認識〕によって完全なものになるという信念を、ベルシア帝国の領土を越えて伝えた。彼らは、しばしば、ヘレニズム後期の文献で、カルデア人(占星家)とよばれているが、その大きな影響力は、紀元前200年頃にアレクサンドリアのへルミッポス(Hermippos of Alexandria)が書いた『マギについて(peri Magan)』のような著作から明らかである。多くの史料から、マギ族は、紀元前4世紀までに。リュディアにまで侵入していたことがわかっている。この頃までに、バビロニアにおける彼らの影響力は、きわめて堅固に確立しており、それ以前のアッカド人の教義と分離できないくらいに混ぜ合わされていた。カッリステネース(Kallisthenes, 前370頃-前327)のようなギリシア人が科学上のデータや理論をメソポタミアからもちかえっただけでなく、カルデア人もギリシアに入り、そこで教えていた。ソークラテース(Sokrates、前469-前399)の死は、シリアのー賢人によって予言され、エウリピデース(Euripides、前485頃-前406頃)の運命は、あるカルデア人によって予測された。ピュタゴラスは、「カルデア人のザラタス(Zaratas)」に教えられたといわれているが、ザラタスとはゾロアスターの名前のセム語的表現あるので、このことは、当時のメソポタミアで進行していた文化の相互浸透を象徴している。

メソポタミアの科学上の古い中心地であったバビロン(Babylon)(そしてボルシッパ Borsippa)、アッシュール(Assur;現イラクのチグリス川上流にある)、カラフ(Kalah;現イラク北部ニムルードNimrud、チグリス川上流にある) 、ニネヴェ(Nineveh;チグリス川上流にある。アッシリア帝国の主都は、最初アシュールにあり、次いでカラフ、ニネヴェに移った)、ウルク(Uruk;ユーフラテス川下流にある)では新バビロニア時代に多くのペルシア的信念が同化された。この融合は、セレウコス(Seleukos;前4世紀~前1世紀)時代を通じ、紀元初期まで続いた[10]。

彼らの科学文献は、一般に、不完全なシュメール語やアッカド語によって書かれていたが、その著者である科学者や僧侶は、アラム語そしてギリシア語でさえ話しており、このことは文化的融合というこの時代の特徴を示すもう一つの証明となっている[11]。

文化融合の結果は、ヘレニズム初期のギリシア文献の中に具体的に表れている。この頃、ペルガモン(Pergamom、Pergamun;トルコ北西部、現ベルガマ Bergama)、アンティオキア(Antiochia ;トルコ東南部、シリアのアレッポ Aleppoの西88kmにある現アンタキアAntakya)、とりわけ、アレクサンドリアは。指導的人物や学派をひきつける役割を果たした。このことは、錬金術や占星最古の記録(これらの多くは、名前だけしかわかっていない)がなぜアレクサンドリアで生まれたかを説明しよう。占星術が(そしておそらく錬金術もまたエジプトではなくメソポタミアで生まれたという明確な証拠がある。エジプトは。占星術の発祥地というのが通説だったが、しかし、エジプトには過去との直接的なつながりを見出すことはできない。

この時期に占星術が形成されたのと時を同じくして、天然物体、とりわけ。金属の変成術としての錬金術は、初めてこの地域で形成されたと思われる。アルメニア山脈があるここでは古くから冶金術が根をおろし、すでに、「卑なる」鉛が「完全なる」金へと自然に成長・進化すると信じられていた。

騒然としたセレウコス時代、バビロニア人の五つの中心地のうちのいくつかはどうにか存続していたものの、それらも衰退の途をたどり、パルティア較争(Parthian wars;パルティアとローマの抗争。パルティアはカスピ海南東の古くに、現イラン)のときにはたえてしまった。彼らの科学的活動は、一部分は西メソポタミアで続けられた。そこでは、ニシビン(Nisibin;現トルコ南東部のヌサイビン Nusaybin、古称ニシビスNisibis)、エテーッサ(Edessa;トルコ中南部、現ウルファ Urfa)、ハラン(Harran;現トルコ南東部の町、ウルファの南南東38km ユーフラテス川上流にあり、古称カルラエCarrhae)といった中心地がアラビア期に至るまで繁栄した。ハランのサパ教徒(Sabi'an)たちは、新興のアラピア文明によって「星の崇拝者」とか「カルデア人(占星家)」と決めつけられた。彼らの活動は、13世紀のモンゴル族の侵入によってようやく終止符を打たれた。

6 錬金術の法典化期

アレクサンドロス大王のペルシア帝国征服によってギリシア世界とオリエントが新たな統一体を形成し始めたとき、カルデア時代に始まった思想交流は、確実に、促進された。アレクサンドロス大王は、折悪しく死を迎えたために、たとえその目的を達しえなかったとしても、ヘレニズムが諸文化のるつぼであったことは疑いえない。イラン、カルデア、エジプトの教義や信念は、プラトーン哲学や他のギリシア哲学へと移植され、新ピュタゴラス主義、新プラトーン主義などの学派が移植されていった。こうして、世界には、再び古い神々や諸力が住みつくようになり、それらについての知識は、秘伝伝授や研鑽あるいは啓示によって得られるのであった。これらの学派は、強い折衷的傾向をもち、紀元1世紀には、ほとん区別できないくらい互いから多くの原理を吸収しあっていた。グノーシス主義は、諸説の統合を強力に押し進める傾向や信仰上の融通性をもち、新興のキリスト教の手ごわい敵であった。擬似合理性と神秘性とを合わせもつその教義は、この世の諸問題にたいしてわかりやすい説明を与え、精通するのに役立つた。

これらの活動がアレクサンドリア、アンティオキア、ペルガモンといったへレニズム文明の大中心地に集中するようになったのは、必然であった。これらのうち、アレクサンドリアは、地中海諸国、インド、極東との交易の一大拠点であるため最も重要であった。ヘレニズム帝国のその他の領土は、アレクサンドロス大王の後継者の間の戦争のために、しばしば不穏な状態にあったが、エジプトは、一般的にみて、科学の発展にとってきわめて重要である平和を長期にわたたって持続した。そして、エジプトでの科学の発展は、プトレマイオス家による大研究所(ムーセイオン)の創設やその豊富な資金援助によってさらに促進された。イギリスの王立協会やフランスの科学アカデミーに匹敵しうる研究機関が、へレニズム時代を通じてギリシア科学の中心となり、当然のことながら、アレクサンドリアは学問的とはいえない他の科学諸分野を引き寄せることになった。それゆえ、もし、われわれがアレクサンドリアで錬金術の最古の記録を発見したとしても、このことは通説として述べられている錬金術のエジプト起源説を証明したことにならず、科学に活力を与える平和な発展という適切な条件が、この国際都市に備わってていたことを示しているにすぎないのである。

それゆえ、メソポタミアで揺籃期を経た後、錬金術は他の理論とともにヘレニズム科学の大集積地であったアレクサンドリアにもちこまれ、ここで、論理的精神をもつギリシア人によって、明確な教義の形をとるように仕上げられた。この《法典化期》は、新ピュタゴラス主義者である擬デーモクリトスの『自然学(Physika)』(前200頃)とともに始まる[12]。ヴェルマン(M. Wellmann)は、この原著作が金の製造、銀の製造、宝石の製造、紫色染料の製造を扱った4篇から構成されていたことを立証した。擬デモクリトスは、彼のデータや哲学をエジプト、ユダヤ、バビロニア、ペルシアの典拠から取り入れている。したがって、マギ族のオスタネス(Ostanes)が擬デーモクリトスの錬金術上の師となる。このことは、クセルクセス王1世(Xerxes I、在位前485-前465)がエジプト人僧侶に錬金術を教えるためにオスタネスをエジプトへ遣わしたという伝説とまったく一致する。オスタネスの方法は、明らかにバビロニア的なものであり、彼は、「物体」を化学物質中に埋め込むことによって、その「物体」を変化させた。そして、その全体を長時間加熱することによって、化学物質を物体中に浸透させるのである(セメンテーション、硬結)。伝統的なエジプト人の方法は、「焙焼」によってあらかじめ条件を備えておいたと思われる物体に、化学物質を「投入」(昇華などによる)して、その物体を変化させたと思われる[13]。最近、ステイプルトン(enny Evnest Stapleton、 1878-1962)は、『アガトダイモーン(Agathodaimon;ヘルメース)論』が現存する最古の錬金術文書であろうと論じている。この文書は、セレウコス時代(前4世紀から前1世紀)に北メソポタミア、おそらく月の神シン(Sin)の古都ハラン(Harran)で書かれたものと思われる。そこでは、「賢者の石」はもっぱら鉱物物質からつくられるべきであるという主張がなされており、冶金術や地質学についてのかなりの知識が示されている。このステイプルトンの魅力ある仮説は、さらに検討されてしかるべきである[14]。

擬デーモクリトスは、また、昔の技術者たちが収集した実験データを用いている。彼らは、金属の合金法、貴金属と宝石の模造法、染色法(バピカ、Baphika)やこれらに類似した技術的操作に関する教科者を編集していたように思われる。ライデン・パピルスX(Papyrus Leidensis X)とストックホルム・パピルス(Papyrus Holmiensis)は、いくぶん不完全な形式のものだが、この種の技術便覧であるといまなお広く信じられている。しかしながらプフィスター(R. Pfister) とライキング(H. Reinking)の両者は、これらの2種のパピルスに記された形式の処方では、どんな実際的結果をも生まないので、このパピルスはともに実際のテキストであったり、あるいは染色職人と冶金職人のための処方集を決して代表しするものではないことを立証した。残念なことにすぐれた著作は仮説の域を出ないのであるが。われわれは、ストックホルム・パピルスによく似た体裁をとる7世紀か8世紀のものと思われる織物についての実用的な染料法を取り扱っているコプト語の手稿を実際にもっている(ベルリン・パピルス Berl. Pap。 8316)。そのために、ラインキングは、ライデン・パピルスやストックホルム・パピルスには不完全な形式で書き写された最初の染色処方を再構成することができたのである。

模造宝石の製造を論じたエジプトの原典が存在したことは確かであろう。だが、アレクサンドリアでそうした安価な宝石類が製造される以前に、シリアやフェニキアでは、すでに数世紀間にわたって、それらが合金やガラスから専門的に製造されており、高価なテュロス紫の代用品も生産きれていたことを思い出しておくべきである。2種のパピルスは、確かにエジプトにおいて書かれた。たとえば、「アルギュロス(argyros)」(銀)という言葉が、アセーモン(asêmon「特徴のない」)と書かれている(エジプト語でジェアーム〔(d'm「金」〕をエレクトロンを指すのに使っているように)からである。しかし、これらのパピルスは、もはや金属や織物に関する技術便覧ではない。物質の変化に対して鋭敏な関心をもっていた擬デーモクリトスやすべての化学者は、すでに金属や織物の着色法を研究しており、彼らは、経験豊かな織物の染色職人からの情報や、金属・宝石の着色記述するための専門用語を使っていた。もともと織物の脱脂、媒染(スティペス、stypsis)、染色(バフェ, baphé)を指す用語は、いまや金属のみかけ上の形態変化を表すのに用いられている。こうして、彼らは、銀への変成を染色(バフェ、baphé) 、金への変成を高級染色(カタバフェ、katabaphé)とよんでいる。ワニス塗り(varnishing)、青銅色化(bronzing)、蝋引きといった他の用語は、古代の金属着色に関する処方に由来している。それゆえ、彼らは、当時の技術便覧や職人の処方を抜粋し、それらによって金属変成を研究し、理解しようと一連の実験を行った。2種のパピルスを含むこれらの錬金術上の論述には、多数の実用的処方が不完全にしか表されていない。新たな用語あるいは暗号は、染色職人や冶金職人たちが用いた完全に実害のない化学物質を指示するために導入された。彼らの目的は、もはや実用的なものではなく、物質変成の研究、つまり、哲学的なものである。これらの錬金術師にとって物質変成の証拠のように思われている色の変化は、染色、ワニス塗り、合金にすることによって作り出され、場合によっては、重量増加を手がかりとして定量的にコントロールされてもいる。

色彩は、当初から、職人が鉱石や金属その他の物質を同定するための最も明白な認識手段の一つであった。彼らは、その色によって物質を同定した。というのも、色は、物の性質を示すだけのものではないからである。色は魔術的な意味をもっていた。つまり、金属や石の属性がその色によって定められただけでなく、いくつかの色は、魔術的な図柄や効果を規定するものとされた。彩色円(coloured circles)は「拝蛇教教徒(Ophites、 2世紀頃)とよばれるまったくとるにたらない宗派」(オリゲネスAdamantius Origenes、185頃-254頃)の占いで、ある役割を果たしていた。アングロ・サクソンの『バルトとチルドの治療書(Leech Book of Balt and Cild) (X)』や魔術に関する後の著作は、トラレスのアレクサンドロス(Alexandros of Tralles、 6世紀)やプリニウス(Gaius Plinius Secundus、 23頃一79)の古典的伝統を継承しているにすぎないし、そうすることによってホノリウス(Honorius)の『宣誓書(Sworn Book)』のような著作への道を準備しているわけである。

最古の錬金術文献において、色彩は魔術的意味と実用的意味の両方をもっていたにちがいない。というのは、色彩は金属や化合物の外見だけでなく、内的本性を示すからであった。変成は、種々の段階を経て行われた。第1の段階は、「土」、つまり、特定できぬある固体、あるいは合金や鉛のような卑金属あるいは「四染料体(tetrasomy)」 (鉛、錫、銅、鉄)や「マグネシアという金属」から始まった。この物質の「本体」に液体性の本質(つまり「水」)、あるいは可溶性、光輝性の本質(「気」)や「火」の本質が賦与されねばならなかった。こうして、はじめの金属や物質は、しばしば、「本体」にまで破壊されねばならなかった。この退化(堕落)は、硫黄とともに溶融することによって成しとげられることが多く、黒色化(メラノーシス、melanosis)とよばれた。

ついで、白色化(レウコーシス、leukosis)が続いた。そしてそれは、 しばしば、フェルメント(発酵素)あるいは「銀の種子」との融解物を生ずるが、そこでは、水銀やヒ素のような成分がある役割を果たすのである。この白色化は、銀やその合金の模造(アルギュロピー、argyropy)のもとに当るものである。第3段階は黄色化(xanthosis)から成っており、「イオウの水」がしばしば、ある役割を果たし、金の模造(クリュソピー、chrysopy)のもとに当るものであった。

最後の段階は、すみれ色ないし紫色の製造(イオーシス、iosis)であり、ここでは、すみれ色フェルメントが金を「金の紫(ios of gold)」へと変化させる。 「金の紫」は、これを通常の金へ注ぐといっそう多量の金を生ずるという永遠の色素(ティンクトゥラ=エリキサ)であった。

錬金術師は、一心不乱に金属変成に没頭しているので、そうした色の本性について立ち止まって思索することはほとんどない。すでに、ガレノス(Galenos、129頃-201)は、われわれが感じる色彩などの性質は、原子の集合に基づくものであるが、原子それ自身に内在しているものではないとする見解を、ギリシアの哲学者デーモクリトスに帰している。このような物理的理論が、錬金術文献において述べられたことはほとんどない。したがって、初期の錬金術手稿は、物質とその変化に関する研究をめざしたものであり、実際的な技術便覧や処方集とは別のものである。というのは、これらは実用的性格のものではなくて哲学的性格のものだからである。

正面上は実用的処方とみえるライデン・パピルスやストックホルム・パピルスは、単独で存在していたものではないことを忘れてはならない。これら2種のパピルスは、テーベ(Thebes;エジプト)の墓の中で発見された(ライデン)魔術パピルス nos。 XIIとXIII (プライゼンダンツ〔Karl Preisendanz、 1883-1968〕によって刊行された)や、植物や鉱物に対して象徴的名称を記載しているライデン・パピルスVとともに発見されたのである。また、擬デーモクリトスの著作は、哲学的教義と錬金術師の教義の両方を含んでいた。ライデン・パピルスやストックホルム・パピルスは、ラリッサのアナクシラーオス(Anaxilaos of Larissa, 前1世紀)がエジプトで書いた染色法にまでさかのぽると思われる。彼は、紀元前2年頃、皇帝アウグストゥス(Augustus、在位前27-後14)によってエジプトに追放されていた。紀元初期の数世紀問には、実用的な文献《イシス(Isis), イアムブリコス(Iamblichos)、モーゼ(Moses)、オスタネス(Ostanes)》や、その一部がトート(Toth)のような神話的人物に帰される哲学的文献《ユダヤのマリア(Maria the ]ewess)、コマリウス(Comarius) 、へルメース(Hrmes)、クレオパトラ(Cleopatra)》が書かれた。錬金術の法典化期は、3〜4世紀にすべての錬金術教義と文献をまとめた〔エジプトの〕パノポリスのゾーシモス(Zosimos of Panopolis、 4世紀)で終わる。彼の著作には、すでに強い宗教的要素が認められ、そこでは救いが「大いなる業(the Great Work)」によって得られると述べられている。

錬金術の理論は、哲学的ないし神学的思索に同化されやすい多くの要素を含んでいる。このことは、その主要な教義をざっと概観しただけでも明らかである。

アリストテレス哲学において、実体(ウーシアousia)は質料(ヒュレーhyle)と形相(モルフェmorphe)とから構成されており、形相は個々の本質的性質を含んでいた。新ピュタゴラス主義、新プラトーン主義、ストア哲学、ユダヤ教、占星家の教義の影響を受けたヘレニズム時代の錬金術師は、化学的化合物を特徴づけるのに役立つあらゆる感覚的性質を、ある種の微細な物質に求めるようになった。たとえば、熱と冷は、「熱物質」の存在の有無に依存すると考えられた。こうして、諸性質は、極度に希薄な流体(プネウマ、または精気、文字どおりには気息)すなわち第一質料に浸透してその性質を変化させる蒸気へと転換した。したがって、化学反応を通して表れる個々の変化の詳細よりも、むしろ、現象としての変化に関心が集中された。

このことは、化学変化に関する機械論的見解、すなわち、始源的粒子の形、大きさ、配列を現象と関連づけて考える見解の興隆に対して激しく逆らうことになった。また、変化の現象面に関心が集中されたために、人間について観察される変化との比較が行われるようになり、成長、誕生、死といった用語が化学変化に適用されることになった。二元論哲学は、肉体と精神、質料と形相、物質と活力、受動と能動、男性と女性といった対立物の理論をもたらした。形相と質料の結合は、われわれが熟知する化学的化合物を作り出すと考えられている。それゆえ、化学的化合物の生成は、後に太陽と月、あるいは、王と王妃の結婚として描かれるのである。「賢者の石」を作り出す最後の過程は、「偉大なる業(マグヌム・オプス Magnum Opus)」とも「化学的結婚」ともよばれている。それゆえ、錬金術は、かなり定性的なのである。

物質が、任意の別の物質の形相を受け取るのに、完全に単ーな質料にまで還元できるとする理論は、錬金術の基本であった。というのは、錬金術師は、いかなる物質でも別の物質に変換しうると確信していたからである。したがって、第1段階は、物質からその形相を取り除き、第一質料を獲得することである。この「実体(ウーシア)」は、しばしば鉛もしくは「四染料体」すなわち、鉛、錫、銅、鉄の合金である。この生命のない物体(ソーマ; somaすなわち、死体)に望ましい形相を与え、最終生成物へと変化させるためには、生命を与える気息、つまり、プネウマ(pneuma)を必要とする。このプネウマは、気体や発散物から聖霊に至る何ものかとして記きれ、一般的にいって、それは揮発性であるべきで、ソーマの色を変えるものである。

事実、諸物体の生成は、前もっての意図のある創造によるものと考えられた。それゆえ、新しい化学物質の生成も一つの創造であり、プネウマは、スペルマ、生命の気息、天界や発酵の気息になぞらえられる。それはまた本来の色を与えるでティンクトゥラ(tincture;色、色合い、風味といった意味の語)ともよばれている。

メソポタミアで考案されたとされている初期の処方の多くによれば、上述の課程は、試薬に第一質料を埋め込み、プネウマがこのソーマに浸透するように全体を加熱することによって達成される。アレクサンドリアの化学者も、プネウマをソーマに浸透させようとしていたように思われる。彼らは、昇華や濃縮によって、プネウマをソーマに加える「投入」をむしろ好んでいたように思われる。このような操作は、しだいに占星術的な時や季節に基づいて計算きれた適当な天体の影響の下で実行されることが多くなっていった。

それゆえ、錬金術は3種類の基本的仮定に基づいていた。ある物質を別の物質へと変換しうる可能性、変換を達成するために物質を第一質料へと「腐敗」させる必要性、最後に、新しい形相 — その完成は、これらの新形相の本性の中にすでに存在している — を呼び起こし、生成するための、微細だが必ずしも全体として非物質的ではないプネウマの力。

錬金術師の教義や操作こそ、哲学者や神秘主義者がすすんで象徴的な解釈を行うことになる格好の素材だったのである。

7 錬金術のその後

ゾーシモス以降、錬金術は「継承期」を迎え、現在までに伝わる錬金術文献集は、この時期に多数の著者によって最終的に法典化され、注釈を加えられた。しかし、彼らは、何ら新しい寄与を成さなかった。これらの著者たちは、主にプラトーン主義者かグノーシス主義者であり、彼らにとって錬金術は、自分たちの宗教的・哲学的教義の一部である。錬金術への独創的な寄与は、アラビアの科学者が、その舞台に登場するとき、再び生じ始める。

アレクサンドリアのステファノス(Stephanos of Alexandria、 7世紀頃)や彼の学派(8世紀)のような「錬金術師」は、金属変成を、人間の霊魂が際の宗教上の改心力の象徴として用いている。そのような「錬金術師」が、実験室で何らかの経験を積んでいたかどうかは疑わしい。彼らの関心は宗教領にあり、彼らは錬金術文献と祈祷文、祈願文、説教文、寓話とを混ぜあわせている。化学的操作は、すっかり寓意的、象徴的に解釈されている。別の人たちは、錬金術操作で音楽を使用しており(伴奏として)、それによって、肉体と霊魂と諸天体の奏でる音楽との適度な調和を達成しようとしたと思われる。それゆえ、ギリシア錬金術期の終わりまでに、3種類のタイプの化学者がいたといえるが、彼らは共存していたにせよ、はっきりと区別されるべきである。今日の化学技術とよぶようなさまざまな分野で働く多数の職人が、なお存在し、つぎに、物質の構造と変化を研究する者、つまり、本来の錬金術師がおり、最後に、錬金術的理論やデータを思索の材料とする哲学者や神秘主義者がいた。

パノポリスのゾーシモスはまだエジプト人ではあるが、錬金術の中心地は、すでに3世紀には北方へ移動しつつあった。残存しているゾーシモスの重要な錬金術についての百科全書の一部分は、彼の時代においてもなお、実験が錬金術の中で重要な役割を果たしていたことを示している。

こうした傾向は、後期ギリシアの錬金術師(4世紀以降)の著作ではずっと少なくなり、錬金術は、ますます神秘的で実際上の経験に乏しいものとなっていった。このとき、錬金術はもはやエジプトの術ではなく、シリアの術となり、その著作の一部はアラム語で記述されている。このシリア学派は、変成の秘密を保有していると信じられた昔の著作家たちに注釈を加え、それを再解釈し、再発見しようとした。シリアのガザにいたギリシア人神学者アエネアス・パラエオス(Aeneas Baraeus、 5世紀)は、依然として錬金術師たちのことを確かな地位と処方の知識を有する公認の職人集団と述べていた(484年)。

この実験的態度は、シリア錬金術が神秘主義的思弁の深みにはまったときできでさえ決して失われなかった。このことは、シリア的伝統を継承したビザンティウムの錬金術からわかる。ミカエル・プセロス(Michael Constantin Psellos、1018-1078)は、『黄金製造(Chrysopoeia)』において、彼の哲学的基礎を擬デーモクリトにおき、ゾーシモスやテオフラストス(Theophrastus、前372頃-前287頃)を引用したが、実際の冶金術や技術にも言及していた。そうはいっても、プセロスの著作は、彼が自ら錬金術的実験室に入ることはせず、彼の知識が書物だけによっていたという印象を与える。錬金術の実験的側面は、最終的には、アラビアの錬金術師によって復活された。

シリアは、数世紀間にわたって、錬金術および文佑活動一般やメソポタミアの中心地として存続した。ビザンチン帝国内部の宗教的対立によって、最初にネストリウス派が、次にキリスト単性論者が追放されることになった。単性論者は、シリアやメソポタミアに到来し、東洋に至る諸国にさえ定住していた。ギリシアの哲学的・科学的著作はシリア語に翻訳された。このシリア語は、ヘレニズム時代初期にオリエントを支配していたアラム語にとってかわった。

錬金術の法典化期における重要な問題は、ヘレニズム時代後期の交易路にそって、ギリシア錬金術と中国錬金術が接触した可能性についてである。それとも、アラビア錬金術と中国錬金術の間には、それ以前に関係はなかったのか。この点について、最近、マーディハッサンはさまざまな論文で論じている。

中国錬金術とギリシア錬金術ないしはアラビア錬金術の間の正確な相互関係は、なお明らかではない。その主な理由は、中国の原典となる文献がこれまでにほとんど翻訳されていないことにある。実際、中国出土の最古の錬金術的データは、紀元前3世紀にさかのぼる。しかし、それより以前の中国哲学(たとえばそれは、皇帝が日常的な仕事を行うときに従わねばならぬ儀式の中に具体的に表れいた)では、すでに2種の対立物、すなわち、男性的で、活動的な火の原理である「陽」と、女性的で、消極的な地と乾の原理である「陰」に基づいて思索れていた。また、昔の儀式は、四季、東西南北、元素、色、味を相互に関係づけていた。他方、五元素(「五行」;水、火、木、金属、土)体系もある。早くも紀元前175年には、錬金術的方法によって金を模造することが禁じられていたにもかかわらず、中国の錬金術師は、貴金属の製造を求めたのではなくて、長寿を得るための物質としてこの金を必要とした。金は、服用長寿薬を調合する容器を作るために、あるいは、「不死の丸薬」を製造するために使われるようになった。ここでもまた、血の色をもつ辰砂が、「生命の金属」すなわち水銀とともに大きな役割を果たした。

アレクサンドロス大王はアフガニスタンへ侵入することによって、オリエントの前哨地点にヘレニズム文明を定着させた。ここから、中国やそれを越えたところへ通じる砂漠ルートが始まっていた。それゆえ、ヘレニズム文明の影響力は、商品とともに、ここかしこに伝わった。われわれは、中国錬金術の文献が不足し文ているために、この知的交流の程度についてはなお判断をくだすことができない。中国錬金術のいくつかの傾向は、アラビア錬金術の中に表れており、その一つは「エリキサ」の思想である。そうはいっても、中国錬金術がアレクサンドリアからの影響によって始まったとか、あるいは、その逆のことを信じる必要はない。われわれがいま判断するかぎりでは、中国錬金術は、ギリシア錬金術と同時にではあるが、中国固有の思想から生じた。ただ、思想交流があったことは単なる可能性どころか、われわれが所有している少数の証拠からも明らかであるし、もっと早い時期に始まっていたかもしれない。

もちろん、われわれは、法典化期における錬金術の全貌を理解するにはほど遠い状態にあるが、さらに、揺籃期自体にも目を向けてみるべきである。楔形文字学者との共同作業が必要となるであろうが、その成果は最も期待できる。依然として未解読の楔形文字粘土板が多数存在し、いまでも区別されずに一括して「医学的、薬学的、化学的、技術的」粘土板とよばれている。これらから。ヘレニズム期の擬デーモクリトスや、アレキサンドリアのギリシア錬金術師によって法典化された錬金術的教義の興隆について、重要なデータが提供されると見込まれる。

注

1. FORBES, R. J., Man the Maker (New York, 1950)

2. — , Professions and Crafts in Ancient Egypt (Archives Internationales d'Histoire des Sciences, No. 12, 1950, 599-618)

A History of Technology (edit. Ch. Singer c.s.) (Oxford, 1954, Vol. I)

3. — , Man and Matter in the Ancient Near East (Archives Internationales d'Histoire des Sciences, Vol. I, 1948, 557-573)

4. — , CAMPBELL THOMPSON, R. c., Dictionary of Assyrian chemistry and geology (Oxford University Press, 1936)

— , Dictionary of Assryrian Botany (British Academy, London, 1949)

5. MEISSNER, B., Babylonien und Assryrien (Heidelberg, 1925, Vol. II, p.

385)

6. LUCAS, A., Ancient Egyptian Materials and Industries (London, 1962,

p.233)

7. FORBES, R. J., Metallurgy in Antiquity (Leiden, 1950, p. 85 ff.)

8. v. D. WAERDEN, B. L., The Thirty-Six Stars (Journal Near Eastern Studies,

VIII, 1949, 6)

9. GOOSSENS, G., Artistes et artisans étrangers en Perse sous les Achéménides (Nouvelle Clio, 1949, 1/2, 32-44)

10. BIDEZ, J., Les écoles chaldéennes sous Alexandre et les Séleucides (Ann. Inst. Phil. Hist. Orient., Vol. III, 1935,41-89)

11. GOOSSENS, G., Uruk sous les Séleucides (Acad. Belgique Bull. 27, 1941,

222-244)

12. WELLMANN, M., Die Physika des Bolos Demokritos und der Magier Anaxilaos aus Larissa (Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1928, Phil. Hist. Kl. No. 7)

13. BIDEZ, J. ET F. CUMONT, Les Mages hellénisés (Paris, 2 vols, 1938)

14. STAPLETON, H. E., Probable sources of the numbers on which Jabirian alchemy was based (Archives Int. Histoire des Sciences, 1953, No. 22, 44-59)

15. PFISTER, R., Teinture et Alchimie dans l'Orient Hellenistique (Seminarium Kondakovium, Vol. VII, 1935, 1-59)

16. REINKING, H. Die Färberei der Wolle in Altertum (Leipzig, 1939)

古代錬金術に関する文献

BIDEZ, J., Dernières recherches sur l'histoire de l'alchimie en Grèce, à Byzance et en Egypte (Byzantion 13, 1938,383-388)

BROWNE, C. A., The poem of the philosopher Theophrastus upon the the Sacred Art (Scient. Monthly, 1920, 193-214)

BROWNE, Rethorical and Religious Aspects of Greek Alchemy (Ambix, Vol. II, 1946,129-138)

CHIKASHIGE, M., Oriental Alchemy (Tokyo, 1936)

CROISSANT, JEANNE, Matère et Changement dans la Physique Ionienne (L'Antiq.

Class., 1945, 61-94)

DARMSTAEDTER, E., Artikel "Chemie" (Reall. f. Assryr., Bd. 2, 88-9)

DAVIS, T. L., Primitive Science (J. chem. Educ., 1935, 3-10)

DÜRING, I., Aristotle's chemical treatise Meteorologica, Book IV (Göteborg, 1944)

ELIADE, M., Cosmologie si alchimie babiloniana (Vremea, 1937)

EISLER, R., Der Babylonische Ursprung der Alchemie (Chem. Z. 49, 1925, 577,

602)

FESTUGIÈRE, A. J., La révélation d'Hermes Trismégisto I (Paris, 1944)

— , Sur des textes alchémiques (Rev. Etud. Grec., 1949,235-236)

FESTUGIÈRE, A. J., Alchemica (L'Antiquité Classique 8, 1939, 71-95)

FORBES, R. J., Short History of the Art of Distillation (Leiden, 1948)

FORBES, R. J., Artikel "Chemie" (Reallex. f. Antike und Christentum, 1954, cols. 1061-1073)

FRIEDLÄNDER, P., Structure and destruction of the atom according to Plato's Timaeus(Univ. Calif. Publ. Philos., XVI, 1949, 225-248)

GANSCHINIETZ, R., Hippolytos Capitel gegen die Magier, Refut. Haor. IV. 28-42 (Texte Unters. Gesch. Altschr. Lit., 39. 2 (1913))

GANZEMÜLLER, W., Wandlungen in der geschichtlichen Betrachtungen der Alchimie (Chymia, III (1950), 143-155)

GANZEMÜLLER, W., Die Alchemie im Mittelalter (Paderborn, 1938)

GIGON, O., Das Problem der Wissenschaft in der Antike (Universitas I, 1946, 1073-1084)

GOLDSCHMIDT, G., Der Ursprungder Alchimie (Ciba Z., V, 1938, 1950-1988)

— , Ein Beitrag zur Ursprungsgeschichte der Alchimie (Cahiers de Frontonex, 1947, 101-126)

HASCHMI, M. Y., The beginnings of Arab alchemy (Ambix, vol. IX, 1961, 155-161)

HERMANN, A., Das Buch kmj.t und die Chemie (Z. Aeg. Sprache vol. 79,

1954,99-105)

HOPKINS, A. J., Alchemy, Child of Greek Philosophy (New York, 1934)

HOPKINS, A. J., Defence of Egyptian Alchemy (Isis, 28, 1938,424-431)

LAGERCRANTZ, O., Papyrus graecus Holminsis (Uppsala, 1913)

LEVEY, M., Chemistry and Chemical Technology in Ancient Mesopotamia (Amsterdam, 1959)

LEVEY, M., Research sources in ancient Mesopotamian chemistry (Ambix. vol. VI,

1958, 149-154)

LI CH'IAO-P'ING, The chemical arts Old China (Easton (Pa.) 1948)

LIPPMANN, E. O. VON, Some remarks on Hermes and Hermetica (Ambix, II, 1938,21-25)

MAVROMICHAELIS, C., Alchimie aux premières siecles de l'ère chrétienne (Suiss, contemporaine, 1943, 862-870)

MAHDIHASSAN, S., Alchemy and its connection with Astrology, Pharmacy, Magic and Metallurgy (Janus vol. 46, 1957, 81-103)

MAHDIHASSAN, S., Alchemy in the light of its names in Arabic, Sanskrit and Greek (Janus vol. 49, 1961, 79-100)

METZGER, H., Alchimie (Revue de Synthèse 1938, 43-53)

PREISENDANZ, K., Zur Ueberliefrungsschichte der spätantiken Magie- (Zbl. Bibl. wesen, Beiheft 75, 1951,223-240)

REHM, A., Zur Ueberliefrung der griechischen Alchimisten (ByZ. Z. 39, 1939 394-434)

PFISTER, R., Teinture et Alchemie dans l'Orient Hellénistique (Seminarium Konda-Kovium VII, 1935, 1-59)

PLESSNER, M., The Turba Philosophorum (Ambix vol. VII, 1959, 159-163)

REITZENSTEIN, R., Zur Geschichte der Alchemie und des Mystizismus (Gött. Gelehrt. Anz., 1919, 1-27)

SHEPPARD, H., The redemption theme and Hellenistic alchemy (Ambix Vol. VII, 1959,42-46)

SHERWOOD TAYLOR, F., The Alchemists (New York, 1949)

SHERWOOD TAYLOR, F., Symbols in Greek alchemical writings (Ambix I, 1937, 64-67)

— , The visions of Zosimos (Ambix I, 1937, 88-92)

— , The Alchemical Works of Stephanos of Alexandria (Ambix I, 1937, 116-

139; II, 1938,39-49)

STAPLETON, H. E., The Antiquity of Alchemy (Ambix vol. V, 1953, 1-43)

STAPLETON, H. E., Ancient and Modern Aspects of Pythagoreism (Osiris XIII 1958, 12-53)

WELLESZ, E., Music in the treatise of Greek Gnostics and Alchemists (Ambix IV, 1951, 145-158)

WILSON, W. J., Origin and development ofGreco-Egyptian alchemy (Ciba Symposia III, 1941, 926-960)

WINDERLICH, R., Das Zeitalter der Alchemie (Angew. Chemie 60, 1948, No. 10)

ZAND, H. & D. GILLIS, Chemical knowledg in the New Testament (J. chem. Educ., 23, 1946,90-97, 128-134)

(フォーブス『古代の技術史』上、p.531-557)

Barbaroi!

Barbaroi!