歩いて見つける都市の原風景

コンピュータと同じように都市は記憶装置を内蔵していて、膨大なデータを記憶している。都市の記憶装置にはその都市に生きていた人々の思想や行為がすべて保存されていて、それが都市の現在を機能させている。

ところが、現代人が日常生活で使用している都市の記憶は、記憶全体のごく一部にすぎないのではないか。それは主に生産と消費にかかわる記憶で、経済というプログラム、あるいは企業や家計というプログラムによって利用される記憶である。現代都市では経済にかかわる記憶が都市の大部分を占拠していて、他の記憶を圧倒している。

実際、都市とは、かつては生産都市のことであり、いまは消費都市のことをいう。都市生活はそのまま経済生活である。経済生活は貨幣生活である。都市では娯楽であれ休息であれ、忠義であれ裏切りであれ、純愛であれ売春であれ、いつも貨幣で計算される。

貨幣は現在価値である。だから、都市も現在が最も価値を持つ。貨幣は過去を考慮しない。だから現代都市も過去を遮断する。われわれの都市生活の日常に過去はない。貨幣は客観的である。だから現代都市もほとんど主観がゆるされない。

と、このように肩に力を入れて言葉を並べるのは、「まち歩き」が、ともすれば「健康」のためや「観察」の対象となって、軽量に扱われていることへのわたしの不満があるからである。

人間はいままでよく歩いてきた。江戸期では1日に4、5里は歩いたといわれている。船場から住吉大社は苦もなく往復した。歩くことで彼らは自分のまちを自分で構成した。自分で日常に歩くところが自分のまちであり、それが商圏でありシマであり、人生のありかであった。この「空間」こそ自分の存在そのものである。

ところが、現代人は都市を「点」で捉えている。住居、店舗、事務所といった点を結んで生活している。点と点を非連結で(デジタルに)移動するから、現代人にとって都市は点の集積にすぎない。点は無数に増えても空間を構成しない。だから現代の都市に空間はない。人間がそれぞれ自分の空間を持ち得ず、都市は地図上にバーチャルに存在するのみになっている。恐ろしいことだ。「まち歩き」は、自分の空間を回復する有力な手段になるのではないか。

実は、都市には経済活動とは違う記憶も保存されている。人びとの感情と生存にかかわる記憶である。ところが、経済プログラムが大部分を占拠してしまった都市生活で、われわれはこれらの記憶にアクセスする能力を退化させてしまった。

自分の空間とは、「感情と生存」の意識が持続している空間(あるいはベルクソンの時間)のことであり、「まち歩き」によってそこへアクセスする自分の能力を再確認することができれば、都市を「自分の空間」として再び取り戻すことができるのではないか。わたしはそう考えた。

しかし、どのような形でも「まち歩き」がなされれば、点の集合のなかに空間が生じ、現在のなかから過去が見え、好き嫌いにもっと素直になれる自分が、徐々にでも生まれてくるのではないかという期待がある。

そのためには自分が生まれ育ったまちを歩く、または愛する人の生まれ育ったまちをその人に代わって歩くのがよい。過去の風景が残っていれば、また残っていなければ、自分とまちの変化を重ね合わせて、自分自身を時間の流れに溶け込ませる。これがまち歩きの至上の楽しさだ。時間と空間をわがものにする楽しさだ。まちが自分と一体化している。自分が経済活動を営んでいる日常的なまちのなかを、貨幣抜きで歩いて見るのもよい。貨幣抜きでもまちに自分が受け入れられているうれしさがこみあげてくるであろう。

無縁のまちを歩く時は、そこで生きた「誰か」になって歩く。歴史上の有名人を芝居がかって演じるのもよいが、市井の老人や町娘になって歩くのはなおおもしろい。そうすればそのまちの思想も感情も自分の心にたやすく飛び込んでくる。

南御堂前に芭蕉終焉の地の碑があるが、芭蕉は近くの「花屋」の離れで息を引き取った。その元禄のころ、浮世に興じていた大坂の町人はこの気難しい老人に何を感じていたのだろうか。「旅に病んで」と詠んだ俳人は死の床で何を見ていたのだろうか。その風景に自分を挿入してみる。大坂の船場の空間が一気に自分に近づいてくる。

このような楽しみを得るには、そのまちに生きた人間の生き様を少しは学んでおかねばならない。「まち歩き」は、知的ゲームでもある。

こうして見えるまちの光景が、「自分の原風景」であるといってよい。日本の都市は経済効率から常に過去を抹消してきたので、原風景はほとんど残存していない。記憶の断片の風景は見つかるが、それをつなぎ合わしてもそれは断片にすぎない。都市の原風景が見えるのは自分の脳裏にだけ。自分の感情と生存の空間である「自分の原風景」だけなのだ。

ミヒャエル・エンデが『モモ』の中で道路掃除夫ベッポに言わしめている。「むかしのわしらに会ったよ」「よくあることだが、暑さの中でなにもかも眠りこんでいるような、まっぴるまのことだ−世界が透き通って見えてくる−川みたいにだ、いいかね?−底まで見えるんだ」「その底のほうに、ほかの時代がしずんでいる、ずっと底のほうに」(大島かおり訳『モモ』岩波書店1976)

たとえば、高杉晋作が幕末に武士の階級性を無視して「国民軍」である「奇兵隊」を組織したのは、長崎の祟福寺でムリヤムスという米国人と会い南北戦争の話を聞いたからである。「アメリカでは士と民とがわかれるということはない。国王(大統領)となってもまた土民(市民)に帰るものがおり、逆に土民から国王になるものもいる」(松本健一『地の記憶をあるく』中央公論社2001)。つまり、政治的平等という思想がこのまちで具体的に語られた。それ以降の急激な体制の革新の後に今日の日本がある。出島の医師シーボルトやポンペが西洋医学を教授して近代医学がはじまった。海軍伝習所の軍船修理工場が近代工業のはじまりで工業大国日本を形成していった。長崎には近代日本誕生期の記憶がまち中にいくつも色濃く残っている。幕末開国だけでなく、都市の創出がポルトガル人の要請によるという希有なものであるし、鎖国時代の幕府貿易の独占やそれによる都市バブル(元禄バブル)の発生、キリスト教迫害と殉教と復活、その歴史を象徴する大浦天主堂の、その上空での原爆の炸裂と、現在の日本人を語るうえで、忘れてはならない重い記憶を長崎は抱え込んでいる。現代日本に浮かれている人も疲れている人も、日本人としての自分の空間をこの長崎で見つめなおすことができるのではないか。

『長崎さるく博』は博覧会と名乗っているが、観光キャンペーンである。他のキャンペーンと異なるところは、単なる宣伝だけでなく、具体的な仕組みを新しく提示してそれを実現していこうという行動計画にある。

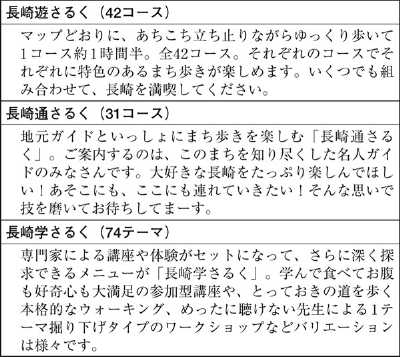

その仕組みとは、いくつものまち歩きコースを設定して、長崎をして「まち歩きのまち」にすること。長崎の記憶をいくつかに分類して観光客に選択しやすいように、まち歩きのメニューを提供する。博覧会のパビリオンの代わりにコースメニューがあると説明している。実際は42コースにのぼる。そのコースを案内する市民ガイドも養成した。観光客を案内して、長崎の記憶に自分の記憶を交えて長崎を堪能させる役割である。ガイドは老若男女五百名近い集団で、たったひとりの観光客のためにでも役目を果すことになっている。もちろん地図を頼りに自分勝手に歩くのが知的ゲームの醍醐味。そのために地図には長崎人の意をつくした。

博覧会なのだから、さまざまなイベントもあり、特別に企画された仕掛けもあるが、基本構造は単純に「まち歩き」で、これをこの都市の未来へ受け継いでいく。

開催の2年前から準備を始めて、2度の予行演習を行い、この博覧会の仕組みが徐々に市民に認知されてきて、解ったことがある。それは、観光キャンペーンでありながらそれ以前に市民が乗りに乗っているということだ。すべてのコースを設定して地図を作成したのは地元住民と約百名の市民プロデューサーと呼ばれる人たち。イベント出演者もすべて市民で、博覧会にかかわる市民は総数8千名程度になる。この人たちが、自分たちのまちと濃密に絡み合って、企画を進めた。

「まちがこんなにおもしろいとは」から「住んでいてしあわせだ」まで、自分たちの「感情と生存の空間」として長崎が市民の間で認識されていった。長崎がよりいっそう長崎人のものになったということだが、そうであれば「まち歩き」の仕掛けはすでに半ば成功している。

2006年の4月から本番。長崎のまち歩き観光へ、多くの観光客に来訪してもらった。グラバー園と出島とちゃんぽんの向こうに、何を見つけてもらえたのか、とても楽しみであった。

生産と消費の現代都市

まず、都市の記憶を語りたい。「まち歩き」で感情と生存の空間を

現在価値でなく過去と未来の価値の復権。それは死んだ者たちとこれから生まれてくる者たちとを結びつける作業である。主観の主張、それは公然と客観性を唱導するものへの抵抗である。それらは、いまある都市への反逆である。まち歩き観光

いま、「まち歩き」の観光が注目されている。「名所旧跡温泉宴会観光バス」から、都市の界隈のおもしろさに視点が移ってきたということか。しかし、そのほとんどが都市の流行や過去の記憶の断片を訪ね歩いて、非日常体験を味わおうというものだ。しかしこれだと社寺が町屋に代り、温泉がショッピングセンターに代わったのにすぎない。「トリビアの薀蓄」を売り出す観光もさかんで「観光検定」もウケているが、知識の断片だけでは「自分の感情と生存の空間」が回復するとも思えない。『長崎さるく博』

さあ、現実に戻ろう。観光のあり方が変化しているという。お仕着せの施設観光から個人の選択自由な観光(オールタナティブ・ツーリズム)へと変化しているという。私に言わせれば「名所旧跡温泉宴会観光バス」から「まち歩き」へ、ということなのだが、この変化は本物なのだろうか。

図5 長崎さるく博’06ダイジェスト(同パンフレットより)

わたしは『長崎さるく博』という、「日本ではじめてのまち歩き博覧会」を自称する企画をプロデュースした。「さるく」とは「ぶらぶら歩く」という長崎弁。長崎を歩いて、「歩く人」とこのまちが摺り合って、その人の原風景を見つけて欲しい、そんな観光をして欲しいというのが企画のねらいである。それが実現すれば、「まち歩き」観光の本来の正統性が証明されると、わたしは意気込んでいた。長崎の原風景は、おおよその日本人の原風景に通じるので、「まち歩き」を観光の素材にするには長崎は好適のまちといえる。

表1 3つのさるくメニュー(長崎さるく博’06HPより)

図1 大浦天主堂のゴスペル(遊さるく)

図2 チャイナタウン(遊さるく)

図3 池島炭坑(学さるく)

図4 外国語ガイドによるまち歩き

前に

前に  目次へ

目次へ  次へ

次へ

このページへのご意見はJUDIへ

(C) by 都市環境デザイン会議関西ブロック JUDI Kansai

学芸出版社ホームページへ