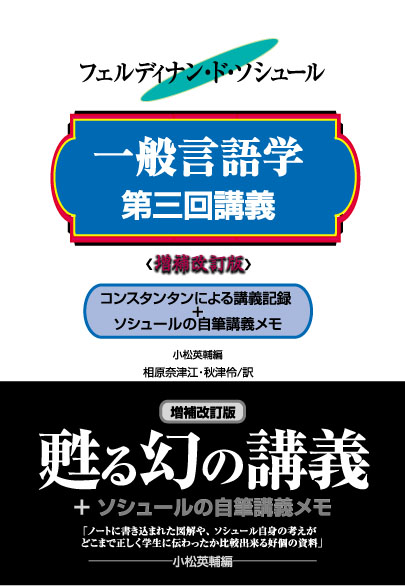

フェルディナン・ド・ソシュール

一般言語学第三回講義

(1910−1911年)

〈増補改訂版〉 コンスタンタンによる講義記録

+

ソシュールの自筆講義メモ

小松英輔編

(原テキストの掘り起し)

相原奈津江・秋津伶訳

|

残されていたソシュールの自筆講義メモを新たに加え、微妙な異同がわかるように旧訳を全面的に見直し、より重層的に、より精確に第三回講義が理解出来るように訳注、索引を充実。

ソシュールは、晩年、ジュネーヴ大学で「一般言語学」の講義を三回行った。没後、講義を一度も聴いていない編者による「一般言語学講義」が、学生のノートをもとに書き下ろしで刊行され、世界中に衝撃を与えると共に誤解をも招く事態となった。

最も重要な第三回講義は、コンスタンタンのノートが質量ともに傑出し、ほぼ全容を伝えていると考えられる。それは当時、編著者が目にできなかったものである。

―ソシュールの自筆講義メモ―

1910年11月8日/1910年11月18日/1910年11月25日/1910年11月29日と1910年12月2日/1910年12月16日/1911年5月30日/1911年5月30日と6月2日/1911年6月30日

|

■2015年6月10日 『琉球諸語の保持を目指して 消滅危機をめぐる議論と取り組み』 (ココ出版)

二章『「言語」と「方言」――本質主義と調査倫理をめぐる方法論的整理』 ましこ・ひでのり著

たとえば「可視光線が、アオムラサキからアオまで連続帯をなしている

のに、その両端は寒色系と暖色系の典型として、正反対の色調とうけとめられている」という普遍的現実とにた構図である。これら普遍的構図があるからこそ、

「言語という連続帯・集合体と、その下位区分である方言との明確な分類基準は存在しない」とか「通じるか通じないか、といった相互理解可能性によって、方

言同士かどうかを判定できない」といった、言語学業界外の市民にとっては非常識とおもえる「現実」が、再三研究者たちによって再確認されてきたといえよ

う。(2)(p23)

上記(2)には、次のような注釈がな

されています :

言語―方言関係が相互理解可能性によって確定されず、むしろ政治・文化的要素によって現実化することは、有名なTrudgill

“Sociolinguitics”(1974)の冒頭近くで紹介されている。日本語訳の初版が岩波新書として翌年刊行されていることも、よくしられた事

実だろう。日本の研究者としては比較的はやい段階でこの議論を明言したのは、大石・上村(1975)である。そこでは「津軽方言」や「鹿児島方言」が「標

準語」の媒介なしには意思疎通困難であるにもかかわらず「日本語の方言とみなされている」事実と、ヨーロッパの言語認識が対比され、「言語と方言という概

念は……言語外的な、歴史社会的な条件によって規定されたものである」としていた(大石・上村 1975 10頁)。しかし、ソシュールの『一般言語学講

義』(1916)には、「方言連続体」に自覚的だったらしい記述がある(ましこ 1997=2003、56−57頁)。『講義』については、受講ノートが

ソシュール死後に編集されたという懸念があろうが、編集者による改変がくわえられていない受講ノート(「コンスタンタンによる講義記録」)と「ソシュール

の自筆講義メモ」の該当箇所(1910年11月18日講義分)をみるかぎり、ソシュールが社会言語学者たちの1970年代の問題意識を充分さきどりしてい

たことがうかがわれる。ド・ソシュール=小松英輔編+相原奈津江・秋津伶訳、2009、53-60、289-298頁) (p61)

■2009年7月1日 出版ニュース社より、出版ニュース7月上旬号

エディット・パルクから刊行されている小松英輔編『フェルディナン・ド・ソシュール一般言語学第三回講義』増補改訂版(A5判・相原奈津江/秋津伶訳)はソシュール言語学理解には欠かせない基本文献となるものである。

ソシュールは晩年、ジュネーヴ大学で「一般言語学」の講義を3回行っているが、第3

回目講義(1910年10月〜11年7月)の2年後の1913年に死去。没後、講義を一度も聴講していないバイイとセシュエが、受講生のノートとソシュー

ルの自筆メモをもとに編集、再構成した書物が、1916年にソシュール『一般言語学講義』の名で出版された。

第3回講義では、11人の受講生のうち4人のノートが残されているが、バイイとセシュエは、最も詳細とされるコンスタンタンのノートは参照できなかったという。

1993年、本書の編者である小松英輔氏の掘り起こしによる『第一回・第三回講義』が学習院大学から、『第三回講義』がパーガモン社から出版された。

そして03年にコンスタンタンのノートによる『第三回講義』の邦訳が出版され、ソシュール研究は日本でも新たな段階に入ったとされた。しかしこのコンスタ

ンタンの記述は、第一回・第二回講義のリードランジェの記述に較べると、より断片的で不完全な文も多く、筋の通った日本語にするのは正解のない複雑なパズ

ルを思わせたという。

こうしたことから、残されていたソ

シュールの自筆講義メモを新たに加えたのがこの増補改訂版。また、コンスタンタン、ソシュールの両者の異同がわかるように旧訳を全面的に見直している。

〈ノートに書き込まれた図解や、ソシュール自身の考えがどこまで正しく伝わったか比較出来る好個の資料〉でもある(小松英輔)。なお、『第一回講義』『第二回講義』も同社から刊行されている。

■2009年5月1日 焼津市、小林宏行氏より

(前略)一昨年ソシュール生誕150年ということで雑誌が特集を組みました。野次馬的に言えば、月刊「言語」の特集は今ひとつ、という感じではありました

が、「思想」の特集は、10本の論文からなっているうちの最初の二つがデリダについてのもので、そのこと自体が興味深いものでした。デリダは1976年デ

ビューしたときの著書でソシュールについて深く言及し、短絡的にソシュールの批判者とみなされてきたからです。しかし今では、デリダの仕事はむしろソ

シュールの再評価そのものであったと言うべきだと思います。文庫本になって初めて読んだアガンベンの「スタンツェ」は、結論をソシュールから引き出してい

るかのようにも読めるものでした。いずれも集中を要求する難しい書物です。

今般、『ソシュールのパラドックス』を読み直しました。いちいち共感するものでありました。そのなかで、興味を持ったことがあります。それは「ラングはひとつの体系です。どんな体系であろうとも、全体が考慮されねばなりません。」ここでソシュールは

ensemble という語を使っているということがでてきます。

小生は海事法令の臨床外来のような仕事をしておりますから海事の分野では専門家のつ

もりですが、言語学についても音楽についても全く素人ですので、この ensemble

という語が気になったのは全く興味本位のものにすぎません。ただ音楽に引きつけて思うことがありました。広汎な音楽を聴くのを楽しみにしておりますが、特

に中心となっているのは early music

古楽です。ですからアンサンブルと聞けば、ただちにいくつかの演奏団体が思い浮かびます。Ensemble Clement Janequin

はフランスの声楽のグループで最小限の器楽の伴奏が付いたりします。各声部につき一人の歌手が基本のようです。The Hilliard

Ensemble はイギリスの男声の声楽グループでリーダーの Paul

Hillierをもじった名前だと思います。こちらは各声部二人ぐらいのときが多いようです。両者とも無伴奏のアカペラを得意としていると言えるでしょ

う。 かれらの純粋の美しい響きと完璧な音程は

80年代に合唱の世界に革命をもたらしたと言っていいと思います。従来型のコーラスグループは全く姿を消してしまいました。もっと大きな名前として、

The Bach Ensemble がありましたが、これはアメリカの Joshua Rifkin

が率いるバッハのカンタータを演奏するためのグループです。Rifkin

は学者で、実際にバッハ自身が演奏したときの状態を復元することを目指しました。そのためメンバーは最小限に切り詰められ、各パート1名です。この名前で

呼ぶのは器楽アンサンブルの方です。合唱ですら各1名でソリストが兼ねております。バッハのカンターの中で2部に別れている規模の大きい147番ですらも

13名の器楽に4名の声楽で演奏しております。当時毀誉褒貶の嵐を巻き起こしました。どうやらアンサンブルというのは、こぢんまりしたグループを指すコト

バのようです。

ここで脱線しますが、10日ほど前、ヘンデルがウエストミンスター寺院に埋葬されて250年目の日のコンサートを聴きに行きました。代表曲のメサイアでし

たが、初稿版という珍しい演奏でした。オラトリオというのは劇場用の規模の大きい音楽ですが、少人数の器楽によっておりました。合唱は19人でしたから極

端に少ないとは言えませんが、1声部5人とすればメサイアにしては少なく感じます。しかし響きは決して物足りないものではなく、十分に充足していたことを

強調したいと思います。それにしてもステージ上のオーケストラの人数の少なさは驚きでした。9人しかいなかったのですから。ハレルヤコーラスのとき以降

に、トランペットとティンパニーの追加で、計12人でした。その器楽にしても、強力に音楽を作っており、それに又感心してしまいました。ソリストに身内が

居たのでこれ以上は止めておきますが、バランスのとれた美しいメサイアであったと言っておきます。リフキンなどの先駆者が切り開いた透き通った美しい響き

こそがオリジナルの音楽であり、それがまさに現代にマッチしていることが当たり前のようになってきたこと、つまりそうした音楽に慣らされてきた結果である

のでしょう。

上記の通り英米のグループがアンサンブルを名乗っておりますが、英米では通常は consort

と名付けられた団体が多いのが実情です。例えば、London Early Music Consort,The Consort

of Musicke, Deller Consort, Taverner Consort etc. おそらく、ensemble

と consort とが同義といえるのでしょう。しかし、英仏あるいは仏英辞書では、ensemble の訳は第一に whole

です。つまり全体です。

ここで面白い用語にぶつかります。whole consort と broken

consortの対です。1つは同族楽器(リコーダーのみ,ヴィオラ・ダ・ガンバのみなど)によるもので,whole

consort という。もう一つは異なった種類の楽器からなるもの(リコーダーとガンバを混ぜるといった)で,broken consort

と言う。whole consort

の場合、同族(リコーダー族、ガンバ族のような)で音域(つまりは楽器のサイズ)の異なるセットがあることが条件ともなっています。(言い方は様々ではあ

るが、例えば、ソプラノ、アルト、テナー、バスというように。)しかも、メンバー内で場合によって持ち場を交換することが可能であることも条件に入ってい

るようにも考えられる。想像できるように、つまり歴史的にはアマチュアが演奏を愉しむための音楽としてこうしたコンソートがあったわけです。移調しないで

合奏できることも条件かもしれません。

consort

3. Music a. a group of instrumentalists and singers who perform

music, esp. old music.

b. a group of instruments of the same family, as viols, played

in concert.

The Random House Dictionary of the Eng. Lang.

とあるので、特に whole consort と言わなくとも、狭い意味では同種の楽器によるものを指しているようです。consort

自体も ensemble と似たような意味なので、それに引きずられているようにも思えます。したがってensemble の英語訳が

whole であるとした場合、どちらかと言えば同種のもの集まりを指しているものと思われる。

Qualite

d'un tout dont les parties sont harmonieusement unies.(Robert)とあるので、音楽の演奏に必要な要素を満たすものがアンサンブルであることがわかります。

harmonieusement unies ラングはシステムでありアンサンブルである、というのはよくわかります。(後略)

(フランス語表記が文字化けする可能性があります-編集部より)

■2009年3月23日 東京、石井桂氏より

自筆講義メモが添えられ、益々内容面に潤いがもたらされたといえます。ソシュール複数説、不在説……等々、様々な幻想に包まれ、今日に至っていますが、そろそろ、『言語学原論』の時代から脱皮すべき時代が来て欲しいです。

|