�u�����̗F�v�P�X�W�O�N�~���i�R�Q���j�w�l�V�F�Њ����

��l��炵�����̂�

�w���ɂ����x�̂�����@���ӂ�����

�@�����E�ڔ��́w���ɂ����x�Ƃ����A�̂�������Ă����������łƂ��Ēm��ꂽ�Ƃ��낾�����B�i�̂����V�w�l����l�ł������B�����֗���l�͒N�������̉ƒ�I�Ȗ��ƁA���ǂ낭�悤�Ȉ����ƁA���������͂������ƁA�F�͐e���݂����߂Ă����Ă�ł������A�̐l�������������������Ȃ��̓X�̕��͋C���ɂ��Ă����B

�@������̖��͑��ӂ�����A�Z�\�Z�B���ɂ����̘b���ߋ��`�ŏ������̂́A��ނ����Ȃ�����ŕX���āA������N�ȏ�������Ă��邩��ł���B

�@�L�҂����Ă͂��ɂ����̖��Ɏ䂩��A�������ł�⒃�߂���H�ׂɍs������l���������A������Ƙb���炵���b���������̂́A�����X����߂��Ă���B�w�l�V�F�Ђ��甭�s�́w�ׂ��ȏ���x�ɁA���ɂ����́A���̂����̉��h��A������傤�Ђ����A�ǂ����Ă��̂������ƁA�����邨�����������f���ɍs�����Ƃ��ł������B

�@�w�l�V�F�Ђւ����x�������^��ŁA�ϓ��⋛�̊����̂ȂǁA�C�y�Ɏ�قǂ����ĉ��������B�������ĉ��x��������Ă��邤���ɁA��䂳��́A�ߋ��̂��ƍ��̂��ƂȂǂ��ۂۂb�����悤�ɂȂ�A���ɂ́A������̋����ɂ��Ȃ�悤�Ȑg�̏�b�ɁA�����������Ă����������̂��A���̋L���̂��������ł���B

������

�@�L���捂�c���A�ڔ��ʂ�ɖʂ����K���X�̊i�q�˂͂悭�@�����܂�A�܂�ō����c�ƒ��ł��邩�̂悤�ɐ������B������ɓ���ƁA�������ЂƂɂ܂Ƃ߁A�a�����̎Ȃ̂����̎p�̑�䂳�A�傫�Ȋ`�̎���܂ɋl�߂Ă���Ƃ��낾�����B

�u�����ċA���Ē������Ǝv���āA�����Ƃ����Ƃ���B�J���X�̕��͓�A�}�Ɏc���Ă����ł���A�ق�v�Ɖ��̒�ɂ���`�̖��ӂ���B

�u�����͗z����͂������A�����Ȃ������͂��邵�A�܂������Ă���Ȃ�Ƃ��H�ׂĂ����邵�A�ł����炱�̂܂�܂������ł����ǁc�c�v�ƂԂ₭�ӂ�����B

�u���̂܂�܂��v�Ƃ������t�̗��R�i�킯�j�͎��̂悤�Ȃ��ƁB�����Ƀ}���V���������b�������オ�����̂��@�ɁA�l�\�N�ȏ�����Ă����X���A�v������悭�����Ƃ���A���̌�̒��H���x��āA�������̓X���Z���ł̐����������Ă��邩��ł���B

�u���̉ߋ��͕��e�����@����܂ł́A�ق�Ƃɖ��邢���ƂȂ�Ĉ���Ȃ��������A�v���o�������Ȃ����Ƃ������ς��Ȃ�ł���v�Ƃ����Ȃ�����A�Z�\�]�N�̕��݂����ɒW�X�ƌ�肾���B

�@�吳�O�N���ɐ��܂ꂽ�B�O�o���̒����B���͓Ɗw�Œ��w���o�A���d���ɋ߂���A�Ɨ��B�d�C�H���̐��������n�߂������s�B�ꂪ�V�J�n�Ŏn�߂��َq�����������đ�ɐ��ƂȂ������A�ǂ������e�͂��ꂪ�������낭�Ȃ��炵���A�����₦�Ȃ������������B���̂����A�����`���a�ɂ������ď��������߂ɂȂ�A��͖��̈�l��A��ĉƂ��o�Ă��܂����B

�@���Ƌ��ɏ㋞�A���w�Z�O�N�̂Ƃ��֓���k�Ђɑ����B��̂Ƃ��ɕ�ƈꏏ�ɂ����������ɂЂ��Ƃ��A�����̂ӂ�����͕�e�����B�Ǝ�����܂�����A������ƈʂ̔M�ł͐Q�Ă����Ȃ��Ƃ������X�ł������B���w�Z�́A�O�N�Ǝl�N�͖w�nj��ȁA�Z�N���͎l���̈ꂵ�������Ȃ��������A���Ƃ���ƁA�҂��Ă����悤�ɏ�������ɏo���ꂽ�B

�@��悪��p�Ȃ̂ŁA�ٖD�͏f��ɎO�J���ԓ��P���ĂЂƒʂ�o���A���w�Z���I���鍠�ɂ͎����̒�����̂��D�����Ƃ��ł���悤�ɂȂ��Ă����B�����珬�����Ƃ��̂ӂ�����̓���́A�d���ĉ�������������ɂȂ邱�Ƃ������Ƃ����B���������̉Ƃŕ�����������̖w�ǂ́A��E�������Ȃ����ւ̎d����ɏ������B���������̐��ɂ������������w�Z�֍s�����ƁA�킸��������ƒ~�������������ɂ݂����ĂƂ�グ���Ă��܂��A�܊p�ӂ���݂��������͖��c�ɂӂ݂ɂ����Ă��܂����B��\�̍��̂��Ƃ������B

�@���܂�̖������������āA�Ƃ��Ƃ��g�̂����킵�Ƃɖ߂������A���j�ƒm�������͉Ƃɂ���Ă��ꂸ�A�d���Ȃ����A���������߂ĖK�˕����Ȃ���Ȃ�Ȃ������B

�w���ɂ����x�̒a��

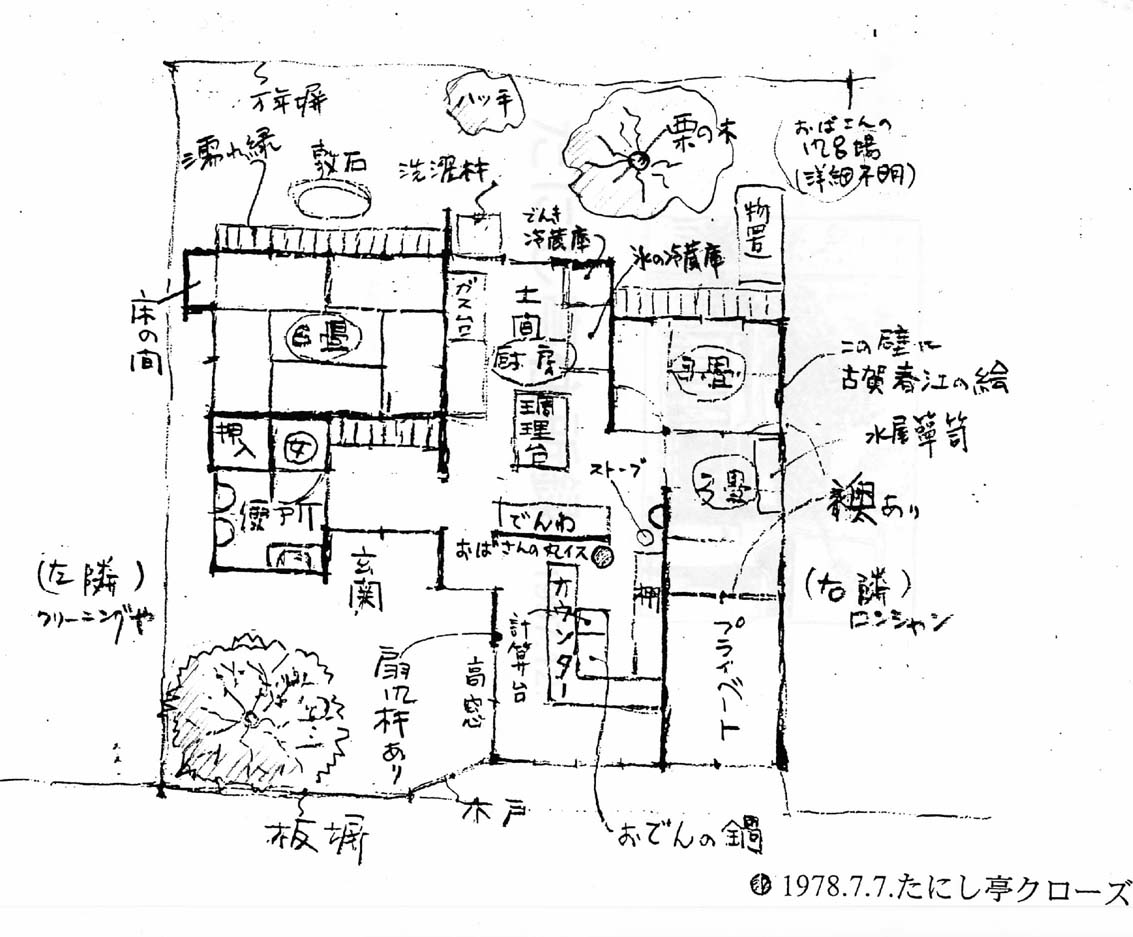

�@���̍��ɂ͖�����������ɏo�Ă��āA�����Œ��߂����������ƂɁA���a�\�N�O�͓��ł��ł�̉�����n�߂��B�ӂ�����Ƃ�����l�̖�����`�����B�������O�o���̉���͕]���ɂȂ�u����Ƃ͂�����̂ŁA�����i�ڔ��j�ɓX�����������ł��A��N��Ɉڂ��Ă�����ł��B�ł����N�Ŕ���������̖����ł��A�Â��ĉ��̖������łɂ����Ă��܂��܂����v�����ӂ�����͕��̖��������w���ɂ����x�̂̂�����l�Ŏ��ʂ��A�g���ɂ��̂�����h�Ƃ��ċЍL���w�̐l�X�Ɉ�����A�e���܂�Ă����̂������B

�u�Z��X�̐^�����ɂ������ꌬ�A�ۂ�Əo�������łA���������O�l�ł��Ă���Ƃ������ƂŁA�\�N�Ԃ��炢�͂����Ԃ�₽���ڂł݂�ꂽ���̂ł����B�������̋ߏ��i�G�i���J�j�ɋe�r���搶�����炵�āA���|�t�H�̕ҏW�̊F������Ђ����ɂ��ĉ����������A���̕ӂ̉��h��炵�̊w��������吨���܂����v

�@���a�\���A�\��N���ɂȂ�Ɠ������������Ȃ������A����ł��Ɩ��p�̔z���͂ق��ɔ�ׂ�Ƒ��������̂ŁA�[���Z���ɓX���J����ƁA�S�l�ȏ�̑҂����˂����q�̗�B�u�����ꍇ�ɂ�����������Ȃ��Ă͂����Ȃ��v�Ƃ����K��������A���̂����������������ʂ��������̂ŁA�����Ă����ǂ��قɕ��肱��ł����������Ɠۂ݂ق��A���s��̌�ɂ��l���������A�Ƒ��������ŕ��Ԑl�����������B��x�߂܂ł͌����������A�O�x�߂ɂ́u���Ȃ��͂����ʖڂ�v�Ƃ܂ݏo���B�������S�₳����������́A�d���������čs����ł��Ȃ��l�̂��߂ɏ����Ƃ蕪���Ă����ẮA��x�������ł��͂��H�ׂ����Ă����Ă����B�u�����O�\�N�������Ă���̂ɁA���͏d������̈�l���A���̊ԁA�g���̎��͏���������h�Ƃ킴�킴�����ɂ����A�������������ǁA���̌シ���S���Ȃ��Ă��܂��āc�c�v�ƁA�N�����H�ׂ邱�Ƃɂ������������������v���Ԃ��B

�@���a��\�N�O���\�O���̋�P�ł��ɂ����͏Ď��B�Č��͂��̔N�̕�B�����a�J�ʼnꂽ�Ƃ̌ÍށA������Ăƌ������Ă�����Č��Ă��A�J�E���^�[�O�A�������ɁA�l��ƎO���邾���̏�����܂肵���Ɖ��������B�u�V�h�܂ň�ʂ̏Ă��쌴�B�����ւ���ƊF����������Ȃ�����A�ق��ƂЂƑ����Ƃ��������ł����v�I���̍������̍r�g���A�������Ƃ���̌��S�Ȃ��ɂ����ۂ͌����ɏ�肫�����B�����̖R��������ł��A������ƂЂƍH�v���邽�ɂ����̖��́A���̒��z�̂悳�ƁA��ɗǐS�I�ŁA��łȂ܂łɔ����ɓO���邨����̐^�����ȑԓx�����q�̐S���Ƃ炦���̂ł������B

���ł�ƒ��߂�

�@���̕ӂœ�N�O�܂ł̊��C�ɖ��������ɂ����̕��i���ӂ�Ԃ��Ă݂悤�B���ɐԂ����ł��ł�Ɛ��߂ʂ����i�Ƃ݂��邪�A���͂����蔲�����������~�V���ŖD�������A�ƍ��߂Ēm�����j�̂�Ȃ���Ό��߂����Ă��܂��悤�ȁA�ڗ����Ȃ������������̑���B�[���Z���A�J�X���X�̊i�q�˂�������ƁA�\�l�قǍ����J�E���^�[�͂������ȁB�����Ɠ��C�����ĂĂ��邨�ł��̒��ł́A������̍l�ĂŁA����̂ɐl�C�̂���������[���L���x�c��ӂ���i���g���̒��ɋ�ǁE�ő��E�����痑�E���炽���E�K�E�ғ����߂����́j��A��Ԃ�ɐ����G�߂̖�����卪�E⡁E�ΐ���ȂDŽ������ς��A���B���p�̂������q�̒����Ɂu�͂��͂��v�Ɠ����Ȃ���A�X���������Z�������������Ă���B�����̃��j���[�͌Âڂ��������ȍ��ɏ����Ă���A�������݁A����ݓ����A���Ђ����A���h�A������傤�ȂǁA���i�B���̑��ɂ��ł�ɂ͂����̂̒��߂��Ɩ��X�`�Ƃ��V���B����܂��X��n�Ă̏Ē��̂�������B���M���ׂ��͂�����ɂ͓���Ȃ����ʂ��ŁA������ƋC�̗���������ꂽ��M�i�Ⴆ�Ώ����̗g���т�����C�V�̂���Ȃǁj���o��B���̂����̂��ʂ��,�̂�����v�������Ɓu�����A�����͐���������v�Ɗ������Ȃ������̂��Ƃ����B

�u�K�ʈ��܂��ēK���ȂƂ��ɋA���̂����B���q����̊���݂āA�����͉����������ȂƎv������ق��Ă�����{����B�������Ȃ��Ƃǂ����Œ�q����ł���B�����f�������߂ɁA��{�ł��܂Ȃ��Ȃ�A�ǂ��������b�ɂȂ邾�낤����B��������������̂������v�Ƃ��q�v���̂�����ł���B�J�X�ȗ��̂��q�͉��וS���l�ȏ�Ƃ����Ă��邪�A�Ȃ�����Ȃɐl�C������̂��A���������Ă���̂��B�u�Ƃɂ����ꐶ�������Ă��̂��悩������ł��傤�ˁv�����āA�u���q����͏\�N���Ă��A��\�N���Ă��݂Ȉꏏ�Ɉ����B�����łȂ��Ə��߂Ă̐l���C�������ł���B���邶�݂�����Ƃ����āA�Ȃ��ɂ����Ă�����悤�Ȃ��Ƃ����Ȃ������v�Ƃ����A��������������̋C���ƌ����Ȑڋq�ԓx���A���̓X�̋��S�n�̂悳�ݏo���Ă����B

�u�H�ׂ����Ȃ��̂ɑ�R�������Ă��l�͂���ł����ˁB�S�����߂Ă��������̂�H�ׂ��炩�����̂������₵�����́B

�@�˂��J���āg�A���āI�h�ƂЂ�����o�����l�͉��l�����܂��B�ł����������l���Ė�����ł���B�����đ�l�����Ȃ�B���͖ҏb�����Ȃ́v

�X�܂�

�@�ӂ����l�\�Z�̂Ƃ��A�������@���A�u����Ǝ��R�ɂȂ����̂ŁA���߂Ē����t�w�Z�֓��w���ĖƏ���Ƃ����B�u����܂ł͎肳����ł���Ă��āA�N�ł��m���Ă����b��m��Ȃ�������ł���v�X�̕Еt�������ނ̂��ߑO�O���B�����ɂ͋N���Ĕ����o���B�\������\�܂Ŋw�Z�B�Ƃ�ŋA���đ�}���Ŏd�x���A���ɊJ�X�B�N������Ō�A���ʂɑ����������Ă���悤�Ȗ����B�ߘJ�ʼn�����a�C�������B���̊Ԃɂ��A�n�����x���Ƃ�ꂽ��A�����߂�����A�Ǝ��X�ɂӂ肩������͐₦�Ȃ������B

�@���a�O�\��N�A�������\�O�̍���ŖS���Ȃ����B�ӂ�����\�B�����S�̕Ћ��ɏd���Ђ��������Ă������̂��Ƃꂽ�B

�@�}���V�������ݘb���������オ�����Ƃ��A������͐����ȂƂ��떢�����f���ꂸ�A���炭�͊������Â����B���������x���̍����M���Ƃꂸ�A�g�̂��s���A�̗͂����E�ɂ����B�����Ŏv�������Ă�߂Ȃ����߂��Ȃ��B�u����܂�N�Ƃ��āA���q����̑O�ɂ����Ȃ��i�D�����炵�����Ȃ��B�������C�Ȃ����A�А��̂��������Ɉ������v������͂������S�����B��`�O�N�O���為��l�グ�����Ă��Ȃ������̂ɁA�Ō�̈�N�Ԃ͂܂������ׂ̖��Ȃ��ŁA�����̋C�܂܂ɏ����������B�u�������y���������I�@�ł���������Ԏ��ɂȂ���������v�ƍ������Ȃ����ӂ����B���ɂ�����N���ɂ��łق����Ƃ͎v��Ȃ������Ƃ̎���ɂ́u���Ɠ����C���ł���l�͂��Ȃ�����A�ŏ�����ѓ��l���Ă܂���B���ł�̏����Ȃ�ċC���̂��̂�����v�Ƃ����ς�B

�@�������A������́A�������Ă��Ȃ��Ɛg�̂��Ȃ܂邵�A��������Ă��Ȃ��ƋC�����܂Ȃ������i�^�`�j�Ȃ̂ŁA���N�@�̈�Ƃ��āA����ǂ͐��يw�Z�֒ʂ��n�߂��B�m�َq���Ђƒʂ�I���A���͏T�O��A�[���Z������a�َq�̎��K���Ă���B

�u��ԕ��́A���E�̎Ⴂ�l��E�l���K�v�ɂ��܂��Ă��Ă��邩��F�M�S�B����l���s���āA��������ǂ��܂����Ă����ł��v�����Ƃ��Ă��X�̃J�E���^�[�ɁA�^�V�����I�[�u�����ł�ƒu����Ă���̂��A�قق��܂�����ۓI���B���ł��A���ɂł��T���S�����Ȃ�����炵���B

�L�Ƃ��ŋ�

�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@

�@������̍D���Ȃ��́A���ŋ��A�L�A�j�d���A�H�ׂ邱�ƁB

�@���ŋ��͉̕���Ɏn�܂�A�V���A���y�A���̍��̓A���O���ɋ߂����̂��ς�B�f����s���B�u�ŋ��D���̒��Ԃ����āA�C������������ꏏ�ɍs���v���ŋ���f��̂��ƂƂȂ�Ƃ�����ڂ����A�ڂ����B���R��h�q�́w���̉��x����A�߂��͓��䂩����́w�����j�Â��͂��Ȃ��x�܂ŁA�Ƃ߂ǂȂ��A�y����������ׂ肪�Â��B

�u��l�ŕ�炵�Ă����āA�҂����Ƃ��ދ��Ƃ��v�������ƂȂ�Ĉ�x������܂���B�Ƃ��������ʂȎ��Ԃ͂����Ƃ����Ȃ��B��������e���r�̑O�ɍ����Ă�Ȃ�ĉ䖝�ł��Ȃ��B���|���͈�T�Ԃ̗\�肪�����āA���j�͂ǂ̕����Ə��Ԃɂ��Ă�B�����͎������͂��H�ׂ����Ă�������ꏊ�����牘�������Ȃ���ł��B�H�ׂ��̂ł��g�����������������h�Ƃ����ƑS���ǂ��ւł������Ƃ�ł������Ⴄ���A�������͈�l�ł��͂�H�ׂ����Ȃ��ȂƎv���ƁA�����ٓ������āA���F������U���ċ߂��̌썑���ӂ�֍s���ĐH�ׂ�B�������������Ƃ��́A��������쓮�����֍s���B�����̖ڂ��݂Ă�ƋC�����a�ނ�ł���ˁB���W���C�A���g�p���_��背�b�T�[�p���_�̕��������v

�@�����Ƃ����A�ӂ�����͖��ނ̔L�D���B�Ђ���Ă�����A����Ă�����A����ɏZ�݂�����A�����ɂ̂�����܂߂ĕS�C�͎������B�Ƃ̒��Ɏl�C�A�\�Ɍ܁`�Z�C���邱�Ƃ������B�\�Z�N�Ԃ��ɂ����O�т̃W���[�i�ĔL�j���A�X����߂����ƍs���s���ɂȂ��Ă��܂����B�u����܂�߂����āv�����L�͎���Ȃ����Ƃɂ����Ƃ������A�ŋ��Ɠ������A�L�̘b�ɂȂ�Ɩ��A��������`��ɂȂ�B���̂����A���ŋߕ����������n�߂��B

�@���̖��ނ̐H������V�ŁA���ɂ����ł��ꂾ������������ƂƂ̂��Ă����������A�ӊO�ɋ��Ȃ��̂������B�����߁A���ł�͎l�\�N�Ԗ��������Â����̂ł����݂�̂�����A�������������߂����H�ׂ����ƂȂ��B�����Ă���ƂȂ������Ȃ�B����ǂ��ӂ���̐H���͎���ʂ����ƂȂ�������ƐH�ׂĂ���Ƃ����̂ŁA������̒��M�ǂ��ɖK�₵�Ă݂��B

�f�݂��̖�

�u���̓p���H�Ŗ�������Ղ�A���͏d���A�t���R�[�X�ŁA��͒��̎c��₨����ł��܂��v�ƌ��N�ɂ悢�A���z�I�ȐH�ו����B�u�Ƃ��ǂ����X�g�����ōD���̂�����H�ׂ�̂������B������Ƒ����ł��Ă��܂����Ƃ��́A�g�����͂��y��������h���ēd�b����Ɗ��ŗ���l�����邩��A�Ƃ��ɂ͎O�l�ʂŗ[�т�H�ׂ邱�Ƃ������ł���v

�@�Ƃ���Ŗ{���̌����́H�@�u����䥂ł��Ⴊ���Ɛl�Q�A�ӉZ�A���^�X���}���l�[�Y�i����͕K�����Ɛ��j�ŁB����ɓ������̒`������������ƁA�n���������݂������܂��B���Ƃ͍g���v

�@���̃��j���[�͎ʐ^�̒ʂ�B�ق��ق��̐������Ă��сB�������ƒ|�ւƂ���̎ς��͐捏�ς����́B��D���ȃ|�e�g�R���b�P�́A�O�o�̂Ƃ�������Ƒ����̂��āA�����������X�̂��Ă����B�\�[�X�������Ղ肩���āB�u�����͓��ʂł���͂��܂��v�Ƃ����ŊC�V�ƈ��̉����a���i�������|�j�́A�C�V�̐ԂƗ����������̉��������ꂢ�Ȉ�i�B�����Ɩ��g���̎ςт����B�u���ς͏����̏�O�����傢�Ƃ͂˂āA�������Ƃ��ݖ������ł����Ǝς��ł��v����ɌÒЂ��́A�ӉZ�ƕ��̗t�A���������������x�����B�u�����̍f�݂��͂����\�Έȏ��B�펞�������ꂾ���͂����ĕ����܂�������B�����A��l�ł������Ɩ��������܂��Ă܂���B�����Ђ����̍D���ł�����A���������Ȃ��Ȃ��ł��v�f�U�[�g�͗��B�����Ĉ�l�p�̃|�b�g�ł킩�����Ԓ��I�@�O��Ԃ̏����Ȃ��V�ɕ��S�������܂邨���������B

�u�ł��ˁA�H�������т邲�ƂɁA�����������������������ƕ`���Ă���������������Ă�����ł���B�����Ȃɂ��d�����������Ďd�l���Ȃ���ł��B�Ȃɂ����Ă��Ȃ��Ɠ����p�@�ɂȂ��Ă��܂������B���z�ł������X����肽������ǁc�c�c�v������Ɩ{�����̂������Ȃ���A���������������֑��点���B������̉��₩�ȕ\���́A���̌\�N��z�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B���ł���X�����C�����������ƂȂ��A�������Ă��邱�̎����A����̂̂悤�ɑ�ɂ��Ă���p�����A�s���ł��������X����肱���Ă�������ł͂Ȃ����낤���B�i�s�L�ҁj

�߂�