今日は、年に一度の報恩講ですが、去年の報恩講はどうでしたかね。やっぱりストーブを焚いておりましたかね。年を取るにつれて、だんだん一年が速く過ぎ去っていくように感じるようになってきましたが、同時に、だんだん物忘れも激しくなってきましてね。

もともと物覚えの良いほうではありませんが、どこかで読んだことがあると思うのに、どの本で読んだのか思い出せないということが、最近よくあります。このあいだも、そんなことがありまして、納屋中の本を引っ張り出して調べてみましたが、結局分かりませんでした。実に、忙しくも、むなしい一日でして、疲れ果てました。

これも、何処で読んだ話か忘れましたが、ある本に、こういうことが書かれていました。「浄土には三つある。ある浄土、なる浄土、いく浄土だ。若い頃には、ある浄土と、なる浄土が上だと思っていたけれど、年を取るにつれて、いく浄土に、心引かれるようになってきた」と。

たしか、真宗の方の本ではなかったと思いますが、それを読みましたときに、私なら、おそらく、こうは言わないだろうなと思いましたので、この言葉だけ頭に残っております。では、私なら、どう言うのか。私なら、「ある浄土、なる浄土、いく浄土」ではなく、「信じる浄土、感じる浄土、帰る浄土」と言うでしょうね。

もちろん、「信じる浄土、感じる浄土、帰る浄土」と言いましても、別のものを表しているわけではありませんが、今年の5月に、岳父を亡くしましてから、とみに、「帰る浄土」が思われるようになってまいりました。

そこで、今回は、岳父の思い出と、親鸞聖人のご命日をご縁として、「帰る浄土」という題で、お話させて頂こうと思います。あるいは、とりとめもない話になってしまうかもしれませんが、どうぞ、しばらくのあいだ、お付き合いくださいますよう、お願いいたします。

さて、紫雲寺では、10年ほど前から、インターネット上にホームページを開いておりますので、お読みくださった方々から、さまざまなご感想や、お尋ねを頂きます。

その内容を見ますと、やはり、自分の悩みや苦しみを、どうすれば解決できるのかというお尋ねが、一番多いわけですが、こういうお尋ねに、納得いただけるようにお応えするのは、なかなか難しいものです。

巷のカルチャーセンターなどでも、仏教講座の類が、おおはやりのようですが、おそらく、悩みや苦しみをかかえて、仏教に答えを求めておられる方が、それだけ多いということでしょうね。

たしかに、仏教は、何の悩みも苦しみもないという人のための教えではありません。人生に悩み苦しむ人のための教えです。ですが、仏教を学んでも、そうそう簡単に、悩みや苦しみが無くなるわけではありません。

仏教で病気は治らない。仏教で借金は返せない。それは、坊さんの私が一番よく知っています。…まあ、これは冗談ですがね。

ただ、ご承知のように、仏教では「一切皆苦」といっています。昔の人は、「娑婆に楽をしにきたと思っているのか」と言いましたが、この世の基本は、「楽」ではなくて、「苦」なのです。

どうしたらこの悩みや苦しみから逃れられるのか、どうしたらもっと楽に生きられるのかと、あちこち覗いてまわるより、この世は苦しいものだという、基本に戻ってみたらどうでしょう。そうしたら、もっと有意義な人生が生きられるかもしれません。

先日テレビで、「泣きながら生きて」というドキュメンタリー番組を見ました。ご覧になった方もおられるかと思いますが、日本で懸命に働き、上海に残してきた家族に15年間仕送りを続けた、丁尚彪(てい・しょうひょう)という人の話です。それは、おおよそ、こういう話です。

丁さんは、中国の文化大革命時代に、貧しい農村に下放(かほう)され、教育を受ける機会もなく、結婚し、子供ができるのですが、教育がないため、最下層の生活しかできない。そこで、何とか教育を受けて、もっと豊かな暮らしがしたいと、親戚中から借金し、家族を残して日本にやってきた。そのとき、丁さんは35歳でした。

ところが、働きながら学べると思っていたのに、受け入れてくれた日本語学校は、北海道阿寒町の山奥にあったのです。働く場所がない。そこで丁さんは、仕事を求めて、東京へと逃げていくのですが、言葉も分からず、教育もビザもない丁さんには、楽な仕事はなかった。昼は工場で働き、夜は食堂で働き、夜中に清掃の仕事をする。

「仕事があって幸せだ」と丁さんは言いますが、生活のために全ての時間が奪われて、とても勉強どころではない。そこで丁さんは、自分の果たせなかった夢を子供に託すことに決意した。子供に立派な教育を受けさせるために、トイレも風呂もない一部屋だけのアパートに住み、寝る間も惜しんで働き続け、家族に仕送りを続けます。

そんな丁さんは、言います。「自分についてきてくれる家族の幸せを思うのはあたりまえのことです。家族のために働くのは、当然の務めです。私は、務めを果たして、胸を張れる人間になりたいのです」と。目がきれいなんですよ、丁さんは。自分の生き方に迷いがないからでしょうね。

一人娘のリンさんが、アメリカの大学を卒業し、産婦人科の医師として働く見込みがたったとき、丁さんは、ようやく中国に帰国する決意をします。日本にきてから15年が経っていました。その15年の間、丁さんは一度も国に帰れなかった。帰ると再入国ができないからです。

帰国を前にして、丁さんは、今は廃校となった北海道の日本語学校を訪れ、荒れ果てた校舎に向かって、深々と頭を下げ、こう言うのです。「せっかく私を受け入れてくれたのに、逃げ出してすみませんでした。あの時は、そうするしか生きられなかったのです。どうぞ許してください」と。

「あなたにとって、人生とは何ですか」という問いかけに、丁さんは、こう応えていました。「人生は哀しいものです。人間は弱いものです。でも、人生は、捨てたものではない」と。

日本を離れる飛行機の窓から外をじっと見つめていた丁さんは、離陸が始まると、目を閉じて頭を垂れ、ずっと合掌していました。涙がぽろぽろとこぼれていた。丁さんのそんな姿に感動して、思わず、もらい泣きしてしまいました。

この帰国のシーンが忘れられません。涙をこぼしながら、ただ合掌していた丁さんの姿には、人生の哀しみと喜びが、凝縮しているように思いました。

丁さんの哀しい人生を支えていたのは、家族への思いです。家族を思い、家族のもとに帰る日を思って、丁さんは懸命に生きてきたのです。

私たちは、どんなに哀しくても苦しくても、生きねばならないのです。ですが、私たち、弱い人間が、そんな人生を生きるためには、やはり、こころの支えが必要なのだと思います。

私たちも、丁さんと同じように、家族や仕事を支えにして生きています。ですが、人生を、最後の一歩まで歩き続けるには、帰って行く世界があるという、こころの支えが必要なのではないでしょうか。そこで、「帰る浄土」という話をさせて頂こうと思うわけです。

私たちには、帰る世界がある。「浄土」がある。私たちは、浄土から生まれてきて、また、その浄土へと帰っていくのです。そう教えているのが、浄土の教えです。

「浄土」というのは、安らかに生きられる世界のことです。ですが、私たちは、そういう世界を知らないのですね。私たちは、「煩悩」の支配する世界しか知らない。だから、「煩悩」の言うままになっている。それが悩みや苦しみの原因だとも知らずにです。

思いますにね、「煩悩」という言葉は、仏教とともに大昔に伝わっていますので、言葉は誰でも知っています。ですがね、自分の悩みや苦しみの原因が、自分の「煩悩」にあると気づいている人は、ほとんどいないのです。

たとえば、「私」が悩んでいるのは、「口うるさい姑がいるから」、「できのわるい嫁がいるから」だと思っている。自分の悩みの原因は、みんな自分の外にあると思っている。違いますかね。言葉だけ知っていても、本当は何も知らないのです。

「煩悩」というのは、「他の誰よりも我が身がかわいい」という心の働きです。誰にとっても、我が身が一番かわいい。そんな私たちが集まって暮らしているのですから、当然、さまざまな問題が起こってまいります。

つまりは、「我他彼此」(がたぴし)するわけです。「我他彼此」というのは、「我執」どうしがぶつかりあう姿のことです。そこから、さまざまな悩みや苦しみが生まれてくるのです。

「煩悩」とは、自分と他人を「差別」する心の働きです。「差別」は、「区別」するところから生まれてきますが、「区別」すること自体は、この世で生きていく限り、必要なことでしょう。「私」と「あなた」の区別もつかないようでは、生きていけません。ですが、そこから自動的に「差別」へと進んでしまうのが、私たちの心の難儀なところです。

この世は、「差別」の世界です。人種であれ、性別であれ、容貌であれ、学歴であれ、経済力であれ、家柄であれ、みんな差別の物差しです。高卒より大卒、負け組より勝ち組、縄暖簾より銀座のバーなんてね。みんな自分の差別化にやっきになっている。

誰も彼もが、差別化が生き残る道だと信じ、差別化にやっきになり、その差別化に苦しんでいるのに、やめられない。それというのも、差別のない世界を知らないからです。

この世の理想は「差別のない世界」だといわれています。「差別のない社会をつくろう」なんて標語が、市バスにまで貼ってあります。ですが、差別のない社会って、どんな社会かご存じですか。おそらく、そんな標語を作った人も、知らないでしょうね。

私たちは、煩悩のない世界を知らないから苦しんでいるのに、そのことすら知らないのです。ですが、たとえ悩みや苦しみの原因は「煩悩」にあると分かっても、では、私たちは、その「煩悩」を捨てられるかといえば、捨てられないのですね。

とくに、私たちは在家の仏教徒ですから、まもるべき家も家族もある。「まもる」という思いは「煩悩」かといえば、「煩悩」でしょう。お釈迦様のように、何もかも捨てることができるのなら、それはそれで結構ですが、そんなことができないのが、私たちです。

ですが、その「できない」というところで終わるのなら、仏教はいらない。「自分がかわいいのは当然」というところで開き直るのなら、仏教徒ではない。私たちが、煩悩に苦しみ、煩悩を捨てられないことに苦しんでいる自分に気づいたら、仏教は、その先を教えてくれます。

図で描いてみますとね、たとえば「私」は、このマルのなかに閉じ込められているようなものだというのです。このマルは、煩悩の壁です。なかは、我他彼此している「我」の世界です。煩悩を捨てられないということは、このマルのなかから出られないということです。

図で描いてみますとね、たとえば「私」は、このマルのなかに閉じ込められているようなものだというのです。このマルは、煩悩の壁です。なかは、我他彼此している「我」の世界です。煩悩を捨てられないということは、このマルのなかから出られないということです。

本当にそのことに気づいたら、煩悩は捨てられないと気づいたら、この壁の外はどうなっているのか知りたい、この壁の外に出たいと思うでしょう。

宇宙には、はてがあるのか無いのか。あるのなら、その外側には何があるのか。皆さんも、そんなことをお考えになったことが、おありではないでしょうか。

そこで、仏教は、ずっと高いところから見たら、どう見えるのかを教えてくれるのです。ちょうど、皆さんの座っておられるところから、このマルを見るようなものです。

「私」は、壁に囲まれている。それなら、その壁の外側には何があるのか。「我」を超えたところには、何があるのか。

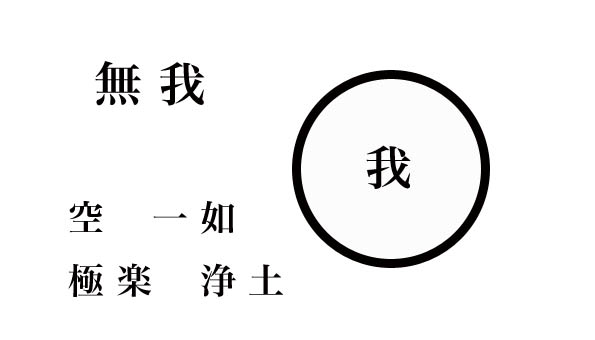

「我」を超えたところには、「無我」がある。我他彼此しない「仏の世界」がある、「浄土」がある。その浄土が、私たちの「いのち」の故郷なのです。そこが、私たちの「帰る世界」なのです。そのことを教えているのが、「浄土の教え」です。

「我」を超えたところには、「無我」がある。我他彼此しない「仏の世界」がある、「浄土」がある。その浄土が、私たちの「いのち」の故郷なのです。そこが、私たちの「帰る世界」なのです。そのことを教えているのが、「浄土の教え」です。

私たち現代人は、「浄土」とは何かというところで、立ち止まってしまいがちですが、この図で見る限りで言えば、そんなに難しいことではありませんね。マルがあって、そのマルには、内側と外側がある。これだけのことです。

ただし、この図でご説明いたしておりますことは、あくまでたとえ話です。以前には、「浄土」の話をいたしますときには、いつも、波形の図を使って説明しておりました。憶えておられるかと思いますが、二つの小山が海底から盛り上がって、海面に頭をだしているような図でしたね。実は、このマルは、その小山を真上から見た図なのですよ。つまりは、見る角度を変えて、同じ図でお話しているわけです。

差別のない世界というのは、このマルの外側の世界のことです。このマルのなかは、自分と他人を区別するところから始まる、差別の世界です。ここは「我」の世界。「我」があるから「他」がある。

ところが、このマルの外側は、「我」のない「無我」の世界です。つまりは、「差別」どころか、「区別」もない世界なのです。

「わたし」も「あなた」もない。上も下もない。善も悪もない。生も死もない。区別されるものが何もないから、その世界を「空」(くう)といい、二つに分けられるものが何もないから、「一如」(いちにょ)というのです。苦しみがないから「極楽」といい、煩悩がないから「浄土」というのです。

では、何もないのかといえば、そうではありません。ですがね、「有る」とか「無い」とかいった区別があるのは、このマルのなかだけなのです。その外側の世界のことは、ただ、体験し、体得するしかないのです。

お釈迦様は、お悟りになった。お悟りになったというのは、このマルの外側の世界を体験し、体得なさったということです。お釈迦様は、その世界を体験し、いかなる差別も本来無意味であることを体得なさったのです。だからこそ、あれほど身分差別が厳しいインドで、お釈迦様の教団にだけは、身分差別がなかったのです。

名前を付けるということは、他のものと区別することですから、区別すらない、このマルの外の世界は、もともと名前を付けることもできない世界なのです。ですが、それでは話もできませんので、私たち門徒は、仮に「浄土」と呼んでいるのです。

「おじいちゃんは、お星様になった」、「おばあちゃんは、天国へ行った」。よく聞く言葉ですが、私たち門徒は、「浄土に帰る」と言います。この名前の付けられない世界を「浄土」と呼ぶのが、私たち門徒の証しなのです。

親鸞聖人が求められた「生死(しょうじ)を超える道」というのは、この「生も死もない」世界に至る道のこと、「浄土」に至る道のことです。その「浄土に至る道」が、お念仏です。このマルの中と外を結ぶ架け橋が、お念仏なのです。

ですが、架け橋を思うまえに、まずは、自分が暗闇のなかにいるということと、光の世界があるということを知らねばなりません。このマルには、内側と外側があります。「煩悩」の暗闇の外には、光の「浄土」があるのです。まず、そのことを知らねばなりません。

仏教詩人の坂村真民さんの詩に、「鳥は飛ばねばならぬ」というのがあります。ちょっと読んでみますので、お手許にお配りしておりますプリントをご覧になりながら、お聞きください。

鳥は飛ばねばならぬ

人は生きねばならぬ

怒濤の海を

飛びゆく鳥のように

混沌の世を

生きねばならぬ

鳥は本能的に

暗黒を突破すれば

光明の島に着くことを知っている

そのように人も

一寸先は闇ではなく

光であることを知らねばならぬ

新しい年を迎えた日の朝

わたしに与えられた命題

鳥は飛ばねばならぬ

人は生きねばならぬ

(「鳥は飛ばねばならぬ」『随筆集・念ずれば花ひらく』より)

「鳥は飛ばねばならぬ、人は生きねばならぬ」。人は、煩悩を持ったまま、生きねばならないのです。ですが、暗闇を飛ぶ鳥のように、本能的に、「一寸先は闇ではなくて、光であることを知らねばならぬ」のです。それを知るところに生まれてくるのが、「信じる浄土」です。「信じる浄土」があるところには、いずれ、「感じる浄土」が生まれてきます。

よくご覧になってくださいね。このマルは、ホワイトボードの上にあるのです。ホワイトボードは仏の世界を表しています。つまり、このマルで示されている「私」は、もともと、仏の掌(てのひら)の上にのっているということです。この、仏の掌のぬくもりが伝わってきたときに生まれるのが、「感じる浄土」です。

念仏詩人の木村無相さんの詩に、こんなのがあります。「にょらいの生」という詩ですが、これも読んでみます。プリントにあります2番目の詩です。

生きるんだよ

生きるんだよ

どんなに

くるしくても

かなしくても

生きるんだよ

生きるいのちの中に

にょらい まします

ひとりじゃないんだよ

ひとりじゃないんだよ

生きる そのことが

にょらいの生……

(『念仏詩抄』より)

いかがですか。何かぬくもりを感じる詩だとは思われませんか。無相さんには、こういう詩もあります。「涙には、涙にやどる、ほとけあり、そのみほとけを、法蔵という」。無相さんは、苦しいときにも、悲しいときにも、仏の掌のぬくもりを感じておられた。こういう詩を読むと、不思議に、生きる力が湧いてくるように感じます。

生きる力というと、さきほどの坂村真民さんの詩に、「生きてゆく力がなくなるとき」というのがあります。こういう詩です。

死のうと思う日はないが

生きてゆく力がなくなることがある

そんなときお寺を訪ね

わたしはひとり

仏陀の前に坐ってくる

力わき明日を思うこころが

出てくるまで坐ってくる

(『随筆集・念ずれば花ひらく』より)

ひとり仏の前に坐る。私を支えてくださっている、仏のぬくもりを感じるまで坐っていると、生きる力がわいてくる。「ひとりじゃないんだよ、ひとりじゃないんだよ」という、無相さんの言葉と通じるものがありますね。

その無相さんには、こういう詩があります。「ひらくもの」という詩です。プリントにも載せておきましたが、ちょっと読んでみますね。

わがこころ

貝のごとくに

ふと閉じぬ

このかなしみを

ひらくもの

ただねんぶつの

ほかはなく

ただねんぶつの

ほかはなく……

(『念仏詩抄』より)

詩というのは、すごいですね。理屈で説明すれば、何千字も必要なことを、たった数行で伝えてくれるのです。このマルを開いてくれるものは、念仏しかないのです。

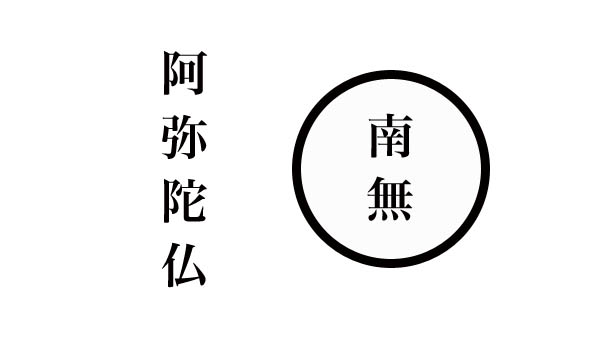

お念仏というのは、「南無阿弥陀仏」(ナム・アミダブツ)と称えることです。「南無」というのは「たのむ」ということです。煩悩の壁を崩すということは、自分の力ではできないことだから、「たのむ」のです。

ですが、煩悩に支配され、煩悩に苦しみ、煩悩から逃れられない自分の姿が見えないと、「たのむ」という言葉は出てきません。そんな、どうしようもない自分の姿に、私たちは気づいていない。そんな気づきは、聞法して初めて生まれてくるのです。聞法するというのは、仏法を聞くということですね。

仏法は、このマルの外から、暗闇のなかに、光を流し込む溝です。光が流れ込んでくると、暗闇のなかで見えなかった自分の姿が見えてくる。「自分は正しい、自分は間違っていない、これで当然ではないか、それが当たり前ではないか」と、壁の上塗りばかりして、自分にしがみついている、あさましい姿が見えてくるのですね。

それでも、しがみつく手を放せないと知ったとき、はじめて、こころの底から、「たのむ」という言葉が出てくる。それが「南無」です。

「南無」という言葉は、このマルのなかにあります。「たのむ」のは「私」です。いっぽう、「阿弥陀仏」は、このマルの外にあります。ですからね、「南無阿弥陀仏」というお念仏は、このマルの中と外を結ぶ架け橋なのです。

「南無」という言葉は、このマルのなかにあります。「たのむ」のは「私」です。いっぽう、「阿弥陀仏」は、このマルの外にあります。ですからね、「南無阿弥陀仏」というお念仏は、このマルの中と外を結ぶ架け橋なのです。

聞法を重ね、お念仏を称える生活のなかで、最初は「南無」と「阿弥陀仏」、「私」と「仏」だったものが、いつのまにか「南無阿弥陀仏」になっていく。「私」と「仏」という区別が消えていく。つまりは、このマルが消えていくということですが、マルが消えたら、そこは「浄土」ですね。

金子大栄先生は、「南無阿弥陀仏は自我崩壊の響きです」とおっしゃっています。お念仏は、私たちを閉じ込めている壁の崩れ落ちる音なのです。壁が崩れ落ちるということは、「自分」が無くなるということ、つまりは、死ぬということです。

お念仏に生きる人は、二度死ぬといわれています。一度目の死は、こころの壁が壊れ落ちたとき、そして、二度目の死は、人生の終わりに起こります。一度目は、「煩悩」の死、二度目は身体の死です。

お釈迦様も、二度の死をお迎えになりました。煩悩を捨て去って、お悟りになったことを「涅槃」(ねはん)といい、お亡くなりになったことを「般涅槃」(はつねはん)といいますが、それはこの二度の死のことです。この二度死ぬ道が、いわば、仏法の本道です。

ですが、この「二度」というのは、回数を言っているのではありません。そうではなくて、身体の死とは別に、大切な死があることを言っているのです。仏教で、「悟り」とか、「回心」(えしん)とか言っているのは、そういう「死」のことなのです。「浄土に帰る」というのも同じことです。

白隠禅師は、「大悟十八遍、小悟その数を知らず」とおっしゃったそうですが、そういう死は、一度ではなくて、むしろ、何度も起こるものだと思います。「我執」の壁が、ドカンと大きく壊れることもあれば、ポロポロと小さく崩れることもある。大きな死であれ、小さな死であれ、ともに大切な体験です。

「悟り」というと、遠い話に聞こえますので、「気づき」と言いますかね。私たちは、大きな気づきを期待しがちですが、道元禅師は、「大きな気づきを待ち望んではいけない」とおっしゃっています。「大きな気づきというのは、日々の暮らしが気づきに包まれていることだから」(大悟をまつことなかれ、大悟は家常の茶飯なり。『正法眼蔵』行持、上)と。

私たちの修行の場は、日々の暮らしにあるのです。聞法を重ね、お念仏を称えながら暮らす日々の生活こそ、修行の場なのです。

気づきは、気づきを呼び、気づきが深まっていきます。小さな気づきも有り難いのです。この間も、本屋で、以前ご紹介したこともある、田中美津さんの新刊書にであいましてね。『かけがえのない、大したことのない私』という本です。

思わず笑ってしまいまして、内容も見ずに買ってしまいました。「そうなんだ。『かけがえのない、大したことのない私』なんだ」と、改めて思いました。こんな小さな気づきでも、こころが少し軽くなりました。

「お念仏を称えていたら、何か良いことがありますか」と聞かれることがありますけれど、何も良いことはありません。何かいいことはないかと、うろうろしている自分が見えてくるだけです。

ただね、そんな自分が見えてきたら、自分が求めていた「いいこと」というのは、たいていは「どうでもいいこと」だと思えてきて、楽になりました。

お念仏は、口に称え、耳に聞くということが大切です。修行というのは、頭ですることではなく、身体ですることなのです。

「そんな念仏は、自力の念仏ではないのか」という人もありますけれど、「自力、他力は、初門のうち」といいまして、気にすることはありません。もともと、自力と他力が使い分けられるようなら、苦労はしないのです。それに、自力と他力を分けて考えているのは、このマルのなかだけなのです。

自力だ、他力だといっても、結局は同じことです。無相さんにも、「自力の念仏、そのまんま、他力とわかる、ときがくる」という詩があります。お念仏は、自力も他力もなくて、ただ称えるだけなのです。

岳父は、お念仏一途の人でした。ただ、岳父は、お念仏を称えるとは言いませんで、つねづね「お念仏が出てくださる」と言っておりました。大切なのは、そこなのでしょうね。

「お念仏が出てくださる」というのは、「私」と「仏」の区別がなくなったところに、お念仏が聞こえているということです。そのお念仏は、「私」の口から出てくるのだけれど、「私」が称えているのでもなければ、「仏」が称えているのでもない。そこにあるのは、ただ、お念仏だけです。

「称うれば、われもほとけも、なかりけり、ナムアミダブツ、ナムアミダブツ」。これは、一遍上人の歌ですが、岳父と同じことをおっしゃっているのだと思います。

「私」と「仏」の区別がなくなったところは、「浄土」です。「私」と「仏」の区別がなくなったお念仏、「ナムアミダブツ」が、「浄土」です。そんな「ナムアミダブツ」こそ、私たちの「帰る浄土」なのです。

「浄土」に帰れば、「私」も「あなた」もない、いのちの真実が体得できるでしょう。なかなか、お念仏は出てくださいませんけれど、お念仏に支えられて、このお粗末な自分の姿を見失わなかったら、きっと、浄土に帰り着ける…。…「お念仏が出てくださる」。そこまで行ければと、思います。

さて、こんなまとまりのない話に、まとめというのもなんですが、お念仏一途だった岳父の思い出を、少しお話しして、まとめにしたいと思います。

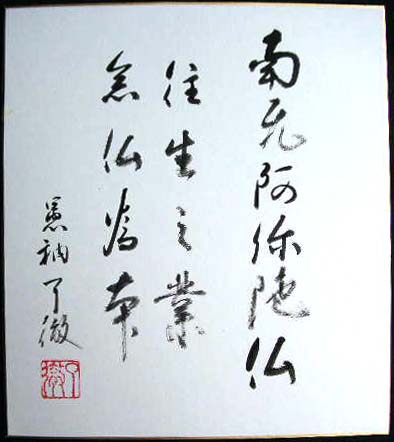

色紙や短冊をたのまれたときに、岳父が、好んで書いた言葉がいくつかあります。

色紙や短冊をたのまれたときに、岳父が、好んで書いた言葉がいくつかあります。

そのひとつに、「南無阿弥陀仏 往生之業 念仏為本」(なむあみだぶつ、おうじょうのごう、ねんぶついほん)という言葉があります。これは法然上人の言葉でして、「往生之業、念仏為本」というのは、「浄土に往生する修行の根本は、念仏を称えることにある」という意味です。

それと、もうひとつ、「生涯聞法」(しょうがい、もんぽう)という言葉も、よく書いていました。「死ぬまで仏法を聞き続けていくのだ」、という意味ですね。

岳父が倒れたと聞いて、駆けつけましたときにも、この言葉が、門前の掲示板に、大きく掲げられていました。「お念仏なんだよ、聞法なんだよ」。これは、決して平坦ではなかった人生を、仏法をこころの支えとして生きた、岳父の遺言だったと思います。

また、このあいだ、岳父の書いたものを整理しておりましたら、こういう短冊がでてきました。「信心の溝をさらえて、弥陀(みだ)の法水(ほうすい)を流せ」。「信心の溝」というのは、聞法することで生まれた、二つの世界を繋ぐパイプです。

また、このあいだ、岳父の書いたものを整理しておりましたら、こういう短冊がでてきました。「信心の溝をさらえて、弥陀(みだ)の法水(ほうすい)を流せ」。「信心の溝」というのは、聞法することで生まれた、二つの世界を繋ぐパイプです。

聞法の縁をもらって、せっかくできた溝なのに、この溝は、すぐにつまってしまうのです。「煩悩」というのは、「我執」というのは、それほどヤワなものではないのです。なにか気づきを得たら、今度は、その気づきにさえ、しがみつこうとする。「我執」というのは、実に手強い、厄介なものです。

だからこそ、常に聞法、生涯聞法なのです。聞法を重ね、常に、信心の溝をさらえる。溝をきれいにして、阿弥陀様の世界から、まことのいのちの水が流れ込む道をつくる。暗闇を照らす光が流れ込む道をつくる。これは、二度目の死を迎えるまで、忘れてはならない大事なことだと思います。

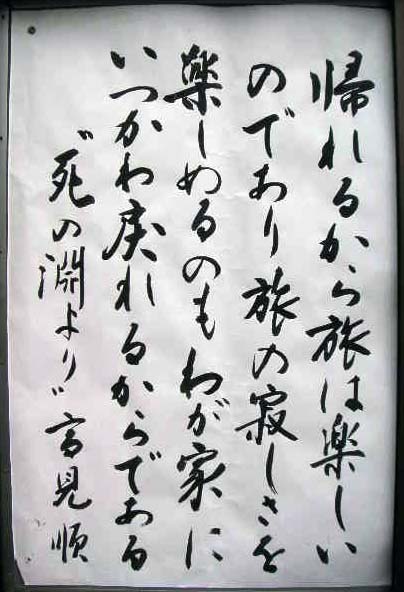

高見順の『死の淵より』という詩集に、こういう言葉で始まる詩があります。「帰れるから、旅は楽しいのであり、旅の寂しさを楽しめるのも、わが家にいつかは戻れるからである…」(「帰る旅」)。

高見順の『死の淵より』という詩集に、こういう言葉で始まる詩があります。「帰れるから、旅は楽しいのであり、旅の寂しさを楽しめるのも、わが家にいつかは戻れるからである…」(「帰る旅」)。

岳父は、亡くなる直前に、この言葉を書いて、寺の参道口にある掲示板に掲げました。あるいは、作者の意図とは違うかもしれませんけれど、岳父は、ほどなく帰って行く浄土への思いを、この詩の言葉に重ねていたに違いありません。

私たちの人生は、たかだか数十年です。思えば、そんな人生は、川面に浮かぶ泡沫(うたかた)のように、はかないものです。ですが、川面に浮かぶ泡沫は、無から生まれて無に帰るのではなく、川の流れから生まれて、また、その川の流れへと帰っていく。

私たちも、そうなのです。私たちも、無から生まれて無に帰るのではない。私たちは、大きないのちの世界から生まれてきて、また、その大きないのちの世界へと帰っていくのです。私たちが「浄土」と呼んでいるのは、その「大きないのちの世界」のことです。「浄土」は、私たちの「いのちの故郷」なのです。

帰っていく「いのちの故郷」を思えば、こころがゆるみます。「みな死ぬる、人とおもえば、なつかしき」。これは無相さんの詩ですが、煩わしい人間関係のなかで、ふと、こころがゆるんだときに生まれた詩でしょうね。

私にも、「死のうと思う日はないが、生きてゆく力がなくなることがある」。そんなとき私は、仏様の前に坐って、お念仏を称えます。こころに温もりが戻ってくるまで、称えます。「ナムアミダブツ」が、私のこころの支えです。

中国の丁さんのように、「人生は哀しいものです、人間は弱いものです」と思うときには、皆さんも、どうぞ、お念仏を称えてみてください。こころが少しゆるめば、「でも、人生は、捨てたものではない」と思えるようになるかもしれませんね。

では、本日は、これで終わらせて頂きます。まとまりのない話に、長い間お付き合いくださいまして、有り難うございました。また、ご一緒に聞法させて頂くご縁がありますように、念じております。有り難うございました。ナマンダブ、ナマンダブ、ナマンダブ…

紫雲寺HPへ