今は、「桜」と言うと、「ソメイヨシノ」が代表のように思われていますけれど、「ソメイヨシノ」というのは、江戸時代の終わり頃に人工的に作られた品種でしてね、古来、和歌や俳句に詠まれてきた「桜」は、これではなくて、「山桜」のことです。

たとえば、「さまざまな こと思い出す 桜かな」。これは芭蕉の句です。「願わくは 花の下にて 春死なむ その如月(きさらぎ)の望月のころ」。これは西行法師の歌。「死にじたく いたせいたせと 桜かな」。これは一茶の句です。

満開の「ソメイヨシノ」を見ておりますと、青春を謳歌するような、どこか華やいだ気分になりますけれど、「山桜」というのは、「こころ」のもっと深いところに向かって咲いていると申しますか、人生の峠を越えたところに咲いていると申しますか、そんな気がいたしますね。

私事ながら、今年の秋には、福井の義兄の13回忌と、岳父の7回忌が勤まります。二人は、私の人生の峠に咲く山桜です。今年、二人の法事が重なるというのも、大きなご縁です。これはきっと、お浄土から「お催促」を頂いているのだと思いましてね。

昨年、親鸞聖人の御遠忌も済みましたし、私が、ここでお話させて頂くのも、昨年の報恩講で50回目となりましたし、なにか、ひとつの大きな節目が来ているように感じておりましたら、思わず、「帰去来(かえりなんいざ)」という言葉が口からこぼれましてね。

ご承知のように、これは、中国の詩人・陶淵明(とうえんめい)の有名な詩「帰去来辞(ききょらいのじ)」の最初に出てくる言葉です。「帰去来(かえりなんいざ)」。「さあ、ふるさとへ帰ろう」という言葉です。「本当に、そうだな」と思いましてね。

それで、今回は、まさに、人生の峠を下って、「いのちのふるさと」へ帰って行く旅を思いつつ、「帰去来(かえりなんいざ)」という題で、お話することにいたしました。

思いつくままの、なんともまとまりのない話ですが、人生の山を下りながらの「つぶやき」に、耳を貸してくださるおつもりで、どうぞ、しばらくのあいだ、お付き合いくださいますよう、お願いいたします。

さて、以前、こういう言葉を聞いたことがあります。「老・病・死。このあたりまえのことが、ただごとでないことを、身体から教えてもらうこのごろ」。どなたの言葉か分かりませんが、「身体から教えてもらう」というのは、まさに実感ですね。

「あたりまえ」なのは「ひとごと」だから。「わが身」のうえに、いろいろ起こってきて、はじめて、これは「ただごとでない」と不安になる。「身体から教えてもらう」って、大事ですね。

私たちは、若くて元気で、人生の山を懸命に登っているときには、自分の「死」を思うことなどなかなかないものですが、大病を患ったり、ひと山越えて下り坂に足をもつれさせたりするようになると、いやでも、先行きが気になってきます。

そこそこの歳になれば、誰もがチラチラと考えることでしょうね。「死ぬことなんか考えたくない、一所懸命に生きることだけ考えている」という人も、思わず「死」について考えてしまいそうになる自分を抑えるのに、結構苦労しているのかもしれません。

年末のテレビ番組でしたか、ある女優さんが、こんなことをおっしゃっていました。「何で生まれてきたのか、死んだらどうなるのか、なんてことを考えないように、懸命に働いているんです」と。そうなんでしょうね。

まあ、「死んだらどうなるのか」なんてことは、おそらく、考えても分からないことだと思いますが、ある高名なお医者さんが、こんなふうにおっしゃるのを聞いたことがあります。

「手術のときに麻酔が効いてくるとスッと意識がなくなり、麻酔から醒めるまでのことは全く憶えていません。僕は、あのまま麻酔から醒めないようなものが、死だとおもっています」と。さあ、どうでしょうね。

現代人は、なんでも科学万能のように思っておりますけれど、本当は、科学の世界だって、分からないことだらけですよ。実際、「何で生まれてきたのか、死んだらどうなるのか」なんてことは、科学では分からないことでしょうね。

分からないことを分からないと認めることが科学的な態度だと思いますが、その「科学では分からない」というところに、しっかり立ったなら、もう少し「いのち」に対して謙虚になれるのではないでしょうかね。

私たち現代人は、自分の力で生きていると思い込んでいるようですが、そうではありませんね。それは理屈で考えても分かりますでしょう。呼吸をするのも、心臓が動くのも、自分の力でやっているわけではない。私たちが眠っている間も、呼吸は続き、心臓は休むことなく動き続けている。

消化の働きも、免疫の働きも、そうですね。私たちは、自分で生きているのではないのです。私たちは、自分の意志ではない、「いのち」の不思議な働きによって、「生かされて生きている」のです。

人生全体で見ても、そうですよ。生まれたいと思った覚えもないのに、生まれてきた。年を取りたいと思っていなくても、年を取る。病気になりたいと思っていないのに、病気になる。そして、死にたいと思っていなくても、死ぬんです。全ては、お与えなんです。「いのち」に対して謙虚になるというのは、このことに気づくことですよ。

「いのち」に対して謙虚になれば、「いのちの故郷へ帰っていく」という教えにも、頷けるようになるのではないでしょうかね。

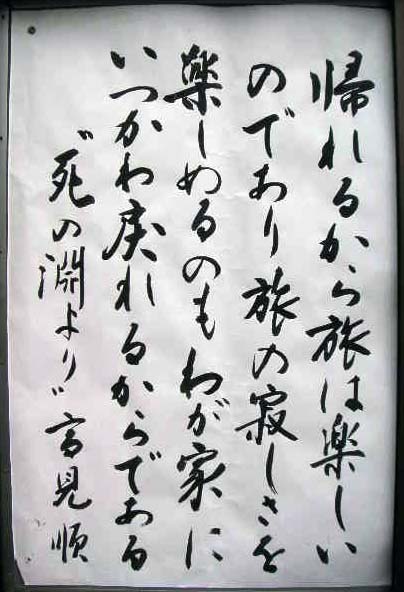

高見順の『死の淵より』という詩集に、こういう言葉で始まる詩があります。「帰れるから、旅は楽しいのであり、旅の寂しさを楽しめるのも、わが家にいつかは戻れるからである…」(「帰る旅」)。

高見順の『死の淵より』という詩集に、こういう言葉で始まる詩があります。「帰れるから、旅は楽しいのであり、旅の寂しさを楽しめるのも、わが家にいつかは戻れるからである…」(「帰る旅」)。

以前にもお話いたしましたが、岳父は、亡くなる直前に、この言葉を書いて、寺の参道口にある掲示板に掲げました。岳父は、ほどなく帰って行く「いのちの故郷」への思いを、この詩の言葉に重ねていたに違いありません。

もうかなり前にお亡くなりになりましたが、松田道雄という有名な小児科の先生が、おられました。その先生が、晩年にね、「帰って行くところがあると信じている人は幸せです。残念ながら、私は、そういう教育を受けてこなかった」とおっしゃった。

松田先生は、アメリカのスポック博士の育児法が日本でももてはやされた時代に、日本の伝統的な育児法の大切さを説かれた方です。私は、先生を尊敬しておりましたので、この言葉を聞きましたときには、非常に悲しかったですね。

先生は、お若いときには、安楽死に反対の運動をなさっておられましたが、晩年には、安楽死に賛成の立場をとられるようになりました。おそらく、苦しまれたのでしょうね。帰って行くところがないということに。

全ては、お与えなんだと、「いのち」に対して謙虚になれば、楽になれるのですがね。私たち現代人は、「人生はチャレンジだ、努力すれば何でもできる」と思い込んでいるところがありますから、「できることは何でもする」という生き方になりやすい。それでね、余計なことに苦しむのですよ。たとえば、楽に死ねないとかね。

「死ぬほどの苦しみ」という言葉もありますように、死ぬときには、激しい苦痛が伴うと考えられています。皆さんも、そう思っておられませんか。ピンピン、コロリなんて、よほど運の良い人だけ。それで、ポックリ寺なんかが繁盛するのでしょうけれどね、こんな話も聞きました。

子供のケンカの捨て台詞に、「おまえなんか、死んでしまえ」というのがありますが、老人のケンカともなると、ちょっと違いましてね、「おまえなんか、楽には死ねんぞ」というのだそうです。

「死ぬとき苦しくないのなら、いつ死んでもいい」とおっしゃった方がありましたが、それほど、「死ぬときの苦痛がおそろしい」ということでしょうね。

実際、多くのお医者さん方も、死ぬときは苦しいものだと思っておられるようです。作家の瀬戸内寂聴さんが、脳の動脈瘤の手術を受けられたとき、「死ぬことはいいんですが、何とかみっともない死に方をせずにすまないでしょうか」とおっしゃったら、脳外科の執刀で名人といわれる先生は、こうおっしゃったそうです。

「そんなことは贅沢ですよ。人間死ぬ時はどんな見苦しい死に様だってまぬがれない。みんなもがいて、苦しんで、みじめに死にますよ」と。

まことに、身も蓋もないといいますか、思わず溜息の出るような言葉ですが、おそらく、病院で死ぬ場合には、そういうことになるのでしょうね。ご承知のように、病院では、最後まで、何かと延命のための処置をしますからね。

口から食べられなくなると、高カロリー輸液を太い静脈から流し込む「中心静脈栄養」や、胃壁に穴を開けて「胃瘻(いろう)」を作ったり、鼻から胃にチューブを通したりして、栄養を補給する。

脱水症状があれば点滴。小便が出なければ利尿剤。貧血になれば輸血。血圧が下がれば昇圧剤。呼吸困難になれば、人工呼吸器と、身体じゅうパイプだらけにされたうえ、自分でパイプを外さないように、寝台にくくりつけられる。

しかも、寝た姿勢で胃に栄養を流し込んだりしますと、逆流して誤嚥性肺炎になりやすいといいますし、心臓が弱っているところに多量の点滴をしたりすると、輸液が肺に溜まって、溺れるようなこともあると聞きますからね。

そんな病院で亡くなっていく人々ばかり見ていたら、「みんなもがいて、苦しんで、みじめに死にますよ」ということになるのでしょうね。

しかし、お医者さんはみんな、そんなふうに思っていらっしゃるかと言えば、そうではありません。

たとえば、今ほど高度な医療のなかった時代に、在宅で亡くなっていく人たちを看取ってきたとか、老人ホームで、最後まで点滴注射も酸素呼吸もいっさいしない「自然死」をたくさん見たというような経験のある、お医者さん方は、「死ぬときに苦しんだ人はほとんどいない」とおっしゃっています。

私も、子供のころに、なんの時でしたか、祖母からね、「年取って老衰で死ぬのが一番楽なんよ」と聞いたことがあります。83歳で亡くなった祖母の最後は、その言葉のとおり、穏やかでした。

今では、ほぼ90%の人が、病院で最後を迎えますが、昔は、そうではなかった。統計によると、戦後まもなくの1951年頃には、今とは逆に90%の人が自宅で亡くなっていました。その頃の自然な死は、ほとんど苦しみのない、穏やかで安らかなものだったのです。

口から食べられなくなったら、水だけにする。水も飲めなくなったら、何もせずに、そばで見守っているだけ。昔はね、そんなふうに、できるだけ自然に沿って対応したほうが、本人が楽に最後を迎えられると言われていました。

実際、最近分かったことらしいのですが、食べ物を受け付けなくなると、脳内にエンドルフィンというモルヒネ様物質が分泌されて、幸せな気分になる。水分を受け付けなくなると、血液濃度が高まって、意識がぼんやりしてくる。

呼吸困難になって、酸欠状態になると、さらにエンドルフィンが分泌されて、良い気持ちになってくる。また、呼吸困難で、体内に溜まってくる炭酸ガスには麻酔効果があって、苦しまないようになっている。何故かは分かりませんが、そういう仕組みになっているのだそうです。「いのち」というのは、不思議ですね。

「最後まで延命に努力する」、「できることは何でもする」という現代医療は、せっかく楽に自然に逝けるようになっているものを、台無しにしてしまうようなものです。そこに欠けているのは、「いのち」に対する謙虚な姿勢ではないでしょうかね。

もちろん医療は必要です。ですが、それは治る病気の場合です。老衰で死ぬというのは、病気でも、異常事態でもなくて、「いのち」の自然な営みなのです。その「いのち」の自然な営みには、本来、無意味な苦痛は含まれていないのですよ。

まあ、確かに、みんな老衰で死ねるとは限りませんけれど、「いのち」が帰って行こうとしているときは、年齢とは関係なく、みな同じなのではないでしょうかね。

たとえばです、そこに写真のかけてある祖父は、昭和17年に39歳で亡くなりましたけれど、そのときの姿は、実に神々しいほど穏やかだったと、何度も祖母から聞きました。

祖父は、身体が弱くて、若いころから寝たり起きたりだったそうですが、11月も終わり近くになった日の朝のことです。伏せっていた祖父が、「操、今日は何日や」と聞いたそうです。「操(みさを)」というのは祖母の名前ですが、「28日です」と答えると、「そうか。そな、ワシ、今日行くから、お前、今日は家におってくれ」と言ったそうです。

「今日行くて、寝てる身で、どこへ行くんやろ」と、祖母は不審に思ったそうですが、妙に気になって、その日は一日家におりました。何時頃のことか、聞き忘れましたが、突然、祖父が、「操、きれいな音楽が聞こえる」と言うのですね。「何も聞こえません」と言うと、「そうか、お前には、あれが聞こえんか。きれいな音楽やぞ」と言うと、それが最後で、手に来迎印(らいごういん)を結び、お念仏を称えながら、亡くなったのだそうです。

祖母は、「11月28日といえば、御開山聖人のご命日や。何日やと聞かれたときに、気づかなあかなんだ」と、悔やんでおりましたが、祖母は、この祖父の亡くなっていく姿に触れて、この寺を続けていく決心をしたのです。

平成12年に亡くなりました義兄も、若かったですね。47歳でした。悪性の脳腫瘍でしたので、手術は受けましたが、その後自宅で過ごし、延命のための処置は受けませんでした。それから4ヶ月ほど、義兄は、穏やかに静かに枯れていって、神々しい光を放つように、帰っていきました。岳父は、その姿を見て、「ああ、老人の死に顔だ」と、何度も頷きました。

私は、お亡くなりになった方のお顔を拝することはたびたびありますけれど、最後を看取ったというのは、そのとき一回だけです。午前10時頃だったと思います。義兄の胸がゆっくり上がって、止まった。そのとき、私は義兄から、何か大事なものを手渡されたような気がいたしました。

義兄は、みずから浄土へ帰ることで、いのちの真実を垣間見せてくれました。別れは、悲しく切ないだけでなく、神々しく、晴れがましくさえありました。この世の縁が尽きるまで生きていこうと思いました。生きる力をもらったと思いました。

ところで、「人は生きてきたように死んでいく」と言われますが、「人生はチャレンジだ、できることは何でもやる」という生き方には、たいてい、死んで行くことが計算に入っていないのですね。

科学万能のような現代社会では、教育そのものが、人間の可能性を引き出す方向にばかり向いていて、死んで行くことなど計算に入れていない。松田道雄先生が、「残念ながら、私は、そういう教育を受けてこなかった」とおっしゃったのは、そのことでしょう。

ですが、近年、高齢化社会が進んだこともあって、「死の準備教育(デス・エデュケーション)」というものが、求められるようになってきました。

「死の準備教育」というのは、人間らしい死を迎えるにはどうすべきかということに関する教育のことです。必ず訪れる「死」を見つめることによって、限り有る「生」を充実させることを目的としています。

「死への準備教育」を提唱しておられる上智大学のアルフォンス・デーケン先生は、「死を見つめることは、生を最後までどう大切に生き抜くか、自分の生き方を問い直すことだ」とおっしゃっています。

それに賛同して、「死の準備教育」を授業に取り入れる大学も出てきましてね、ある仏教系の大学で、「死」を見つめて作文を書くという授業をやったそうです。その結果が、なかなか興味深い。

作文を書かせると、「人はいつ死ぬか分からない。だから…」といって、その後に続ける言葉に二つのタイプがあった。

自分の死を、あまり深く見つめられなかった人は、「だから、生きているうちに、世界中旅行しておきたい」とか、「あれをしたい、これをした」と、したいことが延々と続く作文を書いた。

もう少し深く見つめることのできた人は、「だから、家族を大事にしたい」とか、「友人を大事にしたい」とか、「恋人を大事にしたい」といった、身近な人間関係を大事にしたいという作文を書いたそうです。

この話を聞いて、つくづく思いましたが、仏教のめざしているところは、こういった「死の準備教育」ではないのですね。「あれをしたい、これをしたい」というのは、どこまで行っても「できることは何でもする」という生き方の延長線上にありますでしょう。仏教は違うのですよ。

仏教はね、「あれをしたい、これをしたい」という欲望の世界から目覚め、生からも死からも解放されて、ほんとうの自由になる教えなのですよ。

お念仏の教え、浄土の教えも、そうですよ。お念仏を称え、聞法を重ねる生活のなかで、「いのち」の真実への気づきが深まっていけば、いつかきっと、「いのち」に支えられて、生も死もない「永遠の今」に生きている自分に気づくときがくる。

念仏詩人の木村無相さんに、こんな詩があります。「生」という詩です。

生

みんな

死ぬから

よいのでしょう

諸行無常と

いうことは

わたしに

生の尊さを

しみじみしらして

くれるのです

死の上の生

ああ

今……

(木村無相『念仏詩抄』より)

「みんな 死ぬから よいのでしょう」。「死の上の生 ああ 今……」。死に支えられているからこそ、生が輝く。この輝く「今」以外に、何もない。こういうことは、おそらく学校では学べないでしょうね。

因幡(いなば)の源左(げんざ)という有名な妙好人がおられました。その源左さんに、ある人が、「どうしたら安心して死ねるか」とたずねたところ、源左さんは、「ただ死にさえすればよい」と応えたそうです。

仏教はね、「人はいつ死ぬか分からない。だから…」という教えではないのです。そうではなくて、仏教は、「いのちのことは、いのちのままに」という教えなのです。そのあたりのことを、もう少しだけお話しして、「まとめ」にしたいと思います。

さて、まあ、ことさら「まとめ」というほど、まとまった話でもないのですが、何事にも時節というものがありまして、人生の山を下っているときにしか、気づけないものがあるように思いますね。「いのちのことは、いのちのままに」というのも、そうではないかと思います。

「老・病・死。このあたりまえのことが、ただごとでないことを、身体から教えてもらうこのごろ」。最初にご紹介した言葉ですが、私たちは、たいてい、若さであれ、健康であれ、無くしたときに、はじめて、その大切さに気づくでしょう。そこですよ。

「なくしたものの大きさは、与えられていたものの大きさ」という言葉をご存じですか。私たちはみな、気づいていなくとも、大きなものが与えられているのですよ。

先にもお話いたしましたように、私たちは、自分の力で生きているのではなくて、「いのち」の不思議な働きによって、「生かされて生きている」のです。さらには、生まれてきたことも、年老いていくことも、病気になることも、死んで行くことも、みんな自分の意志とは関係なく、与えられているものですよ。

私たちには、「いのち」が与えられている。そして、この「身体」が与えられている。与えられているものの大きさに、なくすまえに気づけたら、おのずと、その前で、頭が下がりますよ。謙虚にならずにはおれませんよ。

身体の教えてくれることに頷きつつ、生まれてきたこと、年老いていくこと、時には病み、そして、いつかは死んでいくことを、両手を合わせで謙虚に受け止める。そこに、おのずと生まれてくる気づきが、「いのちのことは、いのちのままに」なのです。仏教は、そのことを教えているのです。お念仏は、そんな人生を生きる支えですよ。

私たちはみな、「仏のいのち」を生きているのです。「仏のいのち」は、いずれ、仏の世界へ帰って行く。「いのちの故郷」へ帰って行くのです。親鸞聖人は、そのことを、「法性(ほっしょう)のみやこへかえる」とおっしゃっています。

「わが身に行きづまりはない。行きづまるのは私の思いだけである」。これは、広瀬杲(ひろせ・たかし)先生の言葉です。希望も絶望も、同じ欲望の枝に咲く花です。希望も絶望もなく、「仏のいのち」は「永遠の今」を生きている。

私たちはみな、そんな「仏のいのち」を生きているのです。「仏のいのち」を生きる人生に、失敗も、成功もないでしょう。大事なものは、すでに、全て与えられているのですよ。

科学万能の現代社会には、そのことへの気づきが欠けているのです。それで、煩悩の命ずるまま、「自分のいのち、自分の身体、自分の人生」のために、「あれもほしい、これもほしい、できることは何でもやる」と、突っ走ってしまうのですが、その先には、いったい、何が待っているのでしょうね。

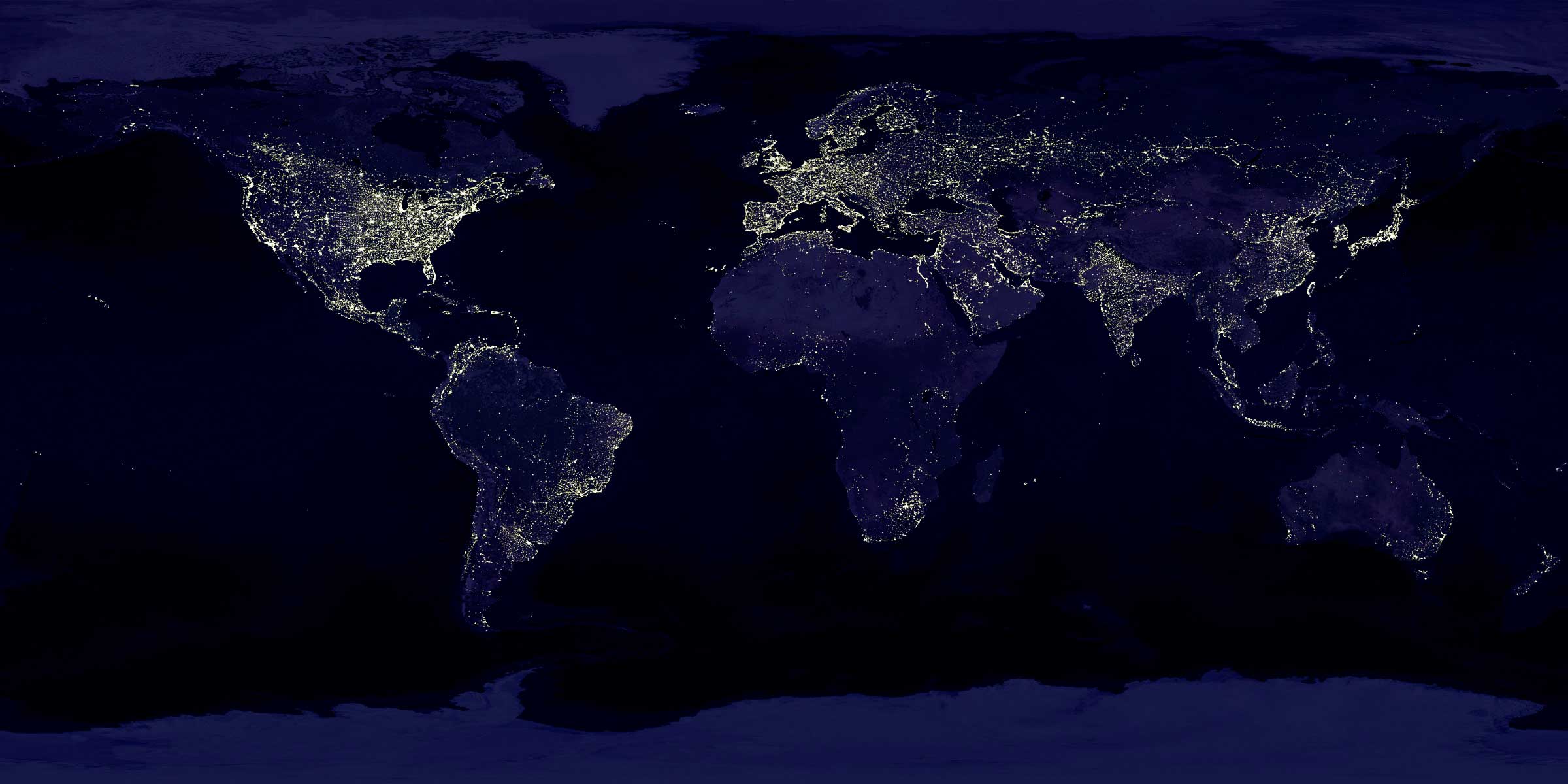

「世界は燃えている。煩悩の炎に燃えている」。これはお釈迦様の言葉ですが、実際に、世界は燃えている。お手もとにお配りしておりますのは、宇宙から見た夜の地球です。この輝きが示しているのは、人類の繁栄でしょうか、それとも、人類の「おごり」でしょうか。これは「お土産』に差し上げますので、ゆっくりお考え頂ければと思います。

では、そろそろ店じまいにかかることにいたします。

本日は、「帰去来(かえりなんいざ)」という題で、お話をさせて頂きましたが、実際このごろ、「人生の山を下っている」という思いが、しきりにいたしましてね。ここらで一息ついて、歩みを変えるときが来ているように思うのです。

と申しましても、これからも同じように、お彼岸や永代経や報恩講でお話させて頂くつもりでおりますが、これまでのように、きちんと原稿を準備してお話するという、そういうお話の仕方は、もう今回で終わりにしようと思っております。

体力に応じて荷物を軽くするということもありますが、自分の殻(から)を少しずつ脱いでいって身軽になり、前以て考えていることよりも、その時に感じることを大切にしていきたいとも思うのですね。

また、これまでは法話の原稿がありましたので、それを毎回、紫雲寺のホームページに掲載してまいりましたが、それも、今回の第51話をもって、ひとまず終了させて頂こうと思っております。法話の録音CDは、これまで同様に作成するつもりでおりますので、お入り用の方は、ご連絡頂ければと存じます。

ともかく、少しずつでも、自分の枠(わく)をはずしていきたい。これからは、また、ご縁があればですけれど、時には、自坊以外でもお話させて頂こうと思っております。そういうご縁によって、枠の中では見えなかったことが、見えてくるかもしれません。

今や、人生の山を下っているのです。それは、「いのちの故郷」へ帰って行く、帰り道です。ですが、上ってきたのと同じ道を逆にたどっているわけではありませんからね、きっと、上ってきたときとは違った景色が見えてくるでしょう。その景色を、また、皆様に、ご報告できたらと思っております。

今、門前掲示板に、木村無相さんの「一本道」という詩を掲げています。「一本道。やっと出ました 一本道。 ナムアミダブツの 一本道。 西の空 あかるい……」という詩です。「西の空 あかるい……」。どこか懐かしい、こころに染みる言葉です。

さて、「道草も、寄り道もして、里帰り」です。これからも、ご一緒に聞法させて頂くご縁がありますよう、こころより念じております。本日は、ようこそお参りくださいました。有り難うございました。ナマンダブ、ナマンダブ、ナマンダブ……。有り難うございました。

紫雲寺HPへ