先月はまだ、暑い日もありましたけれど、このところ、ことんと寒くなりまして、そろそろストーブやコタツが恋しくなってまいりましたけれど、皆さんは、いかがでしょうかね。

本日は、親鸞聖人の祥月命日の法要、「報恩講」でございますが、今年は、前住職と、前々坊守の年忌法要も、あわせて勤めさせて頂きました。この法要に会うご縁を皆様とともに頂けましたことを、有り難く存じております。

過去帳をめくると、どなたのご命日を迎えても、思い出されることがあります。それは、この世で始まったことは、かならず終わる日がやってくるということです。

ですが、終わっていくときには、始まったときにはない、重さがあります。それは、その人の人生の重さであり、人生を考えさせる重さです。

今からちょうど20年前に、東京の叔父が亡くなりました。66歳でした。福井の岳父の弟ですが、最後に、こんな励ましの葉書をくださいました。

「菩提樹第十号落掌、早速拝読させてもらいました。なにもかもがお仰せの通り、うなずきの連続でした。病の床にあって毎日激しく変化する容体とともに揺れ通しのこころにさいごに映るものはお念仏以外には一切ありません。死を見つめるこころというものがすでにお念仏ではありませんか。そんなことを日々感じています。

先日兄了徹師が二回も来て下され、この身このまんまがそのまんま往生させて頂ける最後の最後のところを聞かせて頂き胸につかえていたもの落涙とともに消えました。今度はもうそう長いことはないでしょう。菩提樹いのちのある限り声援させてもらいます。ナマンダブ/ナマンダブ/ナマンダブ 合掌」。

勿体ないことでした。それで、一晩考えましてね、「人は独りで生まれてきて独りで去っていくのではないのです。ひとりじゃないのですよ」という内容のお返事を差し上げました。叔父は喜んでくれたそうですが、若い者が、まことに僭越なことを申し上げたもので、思い出しても、お恥ずかしいぎりです。来年、私も、その叔父と同じ66歳になります。

あれから20年。叔父や、義兄や、岳父や、父親や、大切な人を何人も亡くして、寂しくなりましたが、それでも、仏法にご縁を頂いたおかげで、「ひとりじゃない」、ひとりでいても、孤独ではない。これこそ、仏法の功徳だと思います。

そこで今回は、改めて、この「ひとりじゃない」という題で、お話させて頂くことにいたしました。いつもながらの、いささかまとまりのない話ですが、どうぞ、しばらくの間、お付き合いください。

さて、秋が深まって、枯れ葉が舞うようになると、ことのほか諸行無常が身に浸みる思いがいたします。「裏を見せ、表を見せて、散る紅葉」。良寛さんの辞世の句です。

この世の縁が尽きていくとき、安らぎと不安の間を行きつ戻りつしながらも、大きな世界に帰って行く。そんな散りゆく紅葉に、「ごくろうさん、よかったね」と、心の中でつぶやくようになったのも、年を取ったからかもしれません。

この間、山田太一さんの『今朝の秋』というドラマを DVD で観ましてね。散りゆく人の孤独というものを、改めて考えさせられました。昭和62年に テレビで放送されたもので、何年か前にも、再放送されましたので、ご覧になった方もおいでかと思いますが、こんな話です。

この間、山田太一さんの『今朝の秋』というドラマを DVD で観ましてね。散りゆく人の孤独というものを、改めて考えさせられました。昭和62年に テレビで放送されたもので、何年か前にも、再放送されましたので、ご覧になった方もおいでかと思いますが、こんな話です。

蓼科(たてしな)の山荘にこもる老人は、ある日東京に住む一人息子が、末期癌で余命幾ばくもないことを知らされます。彼は山を降り病院へかけつけるのですが、死にゆく息子に、かける言葉もありません。また老人はそこで図らずも、二十年前に、男を作って出て行った妻と再会します。彼女もまた、わが子の、せめて最後の時に、尽そうとして来たのです。

老人は、自分がしてやれることは何かと悩んだ末に、息子を病院から連れ出し、蓼科に帰ります。離婚した夫婦と、離婚寸前だった息子夫婦。そして、母親に反発する娘。そんな、ばらばらになってしまった家族が、死期の近い一人のために、一家団欒を心を込めて装う物語です。

主人公の老人が、笠智衆。別れた妻が、杉村春子。死んで逝く息子が、杉浦直樹。その妻が、倍賞美津子。小料理屋の従業員が、樹木希林です。

身近な人々の思い出も重なって、じっと見入ってしまいました。そこには、死んで逝く人の孤独な思いと、その孤独を支えようとする「ひとりじゃないんだ」というメッセージが何度も出てきます。

ばらばらになっていた家族が、にわかに病院に集まってきて、「大丈夫だよ」と励まします。ですが、そのために、かえって息子は、本当のことを知らないのは自分だけだと、ますます孤独になる。

息子は、妻に言うのです。「おふくろが来たり、おやじが蓼科に帰らなかったり、君が、別れないと言いだして、これじゃ、長くないぞと言われているようなものじゃないか」と。そして、父親に訴えます。「どうせ死ぬのなら、覚悟して死にたいです。隠されて、だまされて死ぬなんて、情けないです」と。

息子が全てを知ってから、舞台は蓼科に移ります。季節はまだ夏ですが、蓼科には秋の空気が漂っています。自然のなかで、息子の孤独感は、少し癒されます。そんなときの、息子と父親の会話です。

「こんな気持ちのまま、死ねるとは思えないけれど、まだ、きっと、じたばたすると思うけど、できるだけ見苦しくなく、したいなぁ」

「案外、わしの方が早いかもしれんよ」

「そんなことは、ないけど」

「多少の前後はあっても、みんな死ぬんだ」

「そうですねぇ。みんな死ぬんだよねぇ」

「特別なような顔をするな」

「へへ、いうなあ、ずけずけ。しかしねえ、こっちはまだ50代ですよ。お父さんは80じゃない。こっちは少しは特別な顔するよぅ」

みんな死ぬのは分かるけれど、「みんな」という言葉では癒されない孤独に、息子は、力なくほほえみます。

かくして、最後に近い場面です。蓼科に、家族が集まって、昔を思い、みんなで歌を歌います。ピンキーとキラーズの「恋の季節」。「… 死ぬまで私を ひとりにしないと あの人は云った …」という、あの歌です。

そのとき、息子は、こうつぶやきます。

「錯覚しそうだな。…家族って、いいなあって」と。

すると母親が言います。

「フフ、錯覚ってことはないでしょう。あんたのために、みんなこうやって集まっているんだもの」と。

息子は、小さな声で、力なくつぶやきます。

「…そうだね」と。

「蓼科の秋はいい」と言いながら、紅葉を見ずに、息子は逝ってしまいます。集まっていた家族はみんな、もとの生活に戻っていき、山荘にひとり残った老人は、何事もなかったように、自分の洗濯物を取り入れるのでした。

一面の紅葉のなか、小川に散ったモミジの葉っぱが二枚、寄り添いながらしばらく流れ、静かに別れていくシーンで、ドラマは終わります。

人がいちばん孤独を感じるのは、死んで逝くときでしょう。そんなとき、心優しい人たちは、集まって、「ひとりじゃないんだよ、ひとりじゃないんだよ」と、孤独な人を支えようとしますけれど、何ともならないことが多いですね。多くの人に囲まれていても、死にゆく人は孤独なのですよ。

実際、「末期ガンや重病で入院している人なんかに、どんな言葉をかけたらいいのでしょう」というような、おたずねを頂くこともありますが、これは難しいですね。

お見舞いに行っても、「お元気そうですよ、頑張ってくださいね」などと、お座なりな励ましや慰めの言葉をかけるしかなくて、逃げるように病室を出てくる。後ろめたい思いを振り切るように、廊下に出ると、思わずほっと溜息がでる。そんな経験は、ないでしょうかね。

しかし、「頑張れ、もっと頑張れ」というのは、病人の側から言えば、絶対言って欲しくない言葉なのです。「もう頑張るだけ頑張った。もうこれ以上頑張れないんだ。頑張れ頑張れと言われるたびに、あんたの気持ちは分からないと言われているような気になって、ますます孤独になる」。そういう話をよく聞きますが、では、どう言えばよいのかとなると、難しい。

さきほどの『今朝の秋』でも、年老いた父親が、嘆いて言いました。「… このまま治る治る言うて死に別れていいのかと思うが、あと三月(みつき)だと知らせて安らかに逝かせる自信もない。八十過ぎても子供にロクな言葉一つ言えん」と。

「そんなときこそ、仏法の話が大事だ」とおっしゃる方もある。それはそうなのですが、昔、こんな話を聞いたこともあります。ある門徒さんが、末期のガンで入院なさったとき、息子さんがお見舞いに行って、「お父さん、お念仏せいや」と言ったら、「うるさい、分かっとるわい、帰れ」と、どなられたそうです。

「お念仏せいや」という言葉は、言っている人自身が問われる言葉でもあるのです。こんな場面で仏法の話をする人は、自分自身の死を、こころ安らかに見つめられるようになっていないとダメなのです。そのことを、叔父の最後の葉書から知りました。

東京の叔父は、最後の葉書で、こう書いていました。「先日兄了徹師が二回も来て下され、この身このまんまが、そのまんま往生させて頂ける、最後の最後のところを聞かせて頂き、胸につかえていたもの、落涙とともに消えました」と。

福井の岳父(ちち)が、叔父に、どんな話をしたのか分かりません。ですが、岳父(ちち)は、お念仏一途の人で、人生は旅なのだということを、よくよく知っていた人です。

「旅」というのは、家から出て、遠くに遊び、またその家に帰ってきてこそ、「旅」なのです。家から出たものの、帰るところがなくてウロウロしているなら、それは旅をしているのではなくて、彷徨っているだけです。

岳父(ちち)は、浄土の教えを頂いて、私たちはみな、浄土から生まれてきて、またその浄土へと帰って行く「旅人」なのだと、確信していました。だから、叔父は、その兄の言葉に、深く頷いたのだと思います。

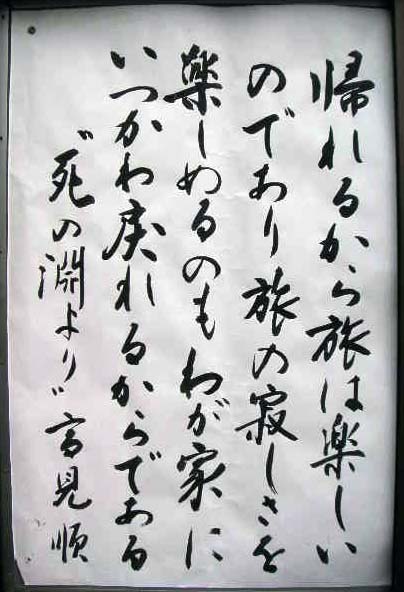

高見順の『死の淵より』という詩集に、こういう言葉で始まる詩があります。「帰れるから、旅は楽しいのであり、旅の寂しさを楽しめるのも、わが家にいつかは戻れるからである…」(「帰る旅」)。

高見順の『死の淵より』という詩集に、こういう言葉で始まる詩があります。「帰れるから、旅は楽しいのであり、旅の寂しさを楽しめるのも、わが家にいつかは戻れるからである…」(「帰る旅」)。

岳父も、8年前に亡くなりましたが、その直前に、この言葉を書いて、寺の参道口にある掲示板に掲げました。岳父は、ほどなく帰って行く浄土への思いを、この詩の言葉に重ねていたに違いありません。

人生は旅です。この旅から帰っていく家が、浄土なのです。旅をしている私たちが孤独なのは、この帰って行く家を忘れてしまったからです。

いつもお話いたしますように、私たちは、目に見える世界では、ばらばらですけれど、目に見えない「いのち」の奥底では、みんな、つながっていて「ひとつ」です。この「ひとつの世界」を、私たちは「浄土」と呼んでいます。

「浄土」は仏の世界です。私たちはみんな、「仏のいのち」を生きている「仏の子」なのです。そして、この浄土から生まれてきて、またその浄土へと帰って行く「いのちの仲間」なのです。

ですが、人間というのは、難儀なものでしてね。いつのまにやら、「他の誰よりも我が身が可愛い」という煩悩が働いて、「私が、私が」と、自分の都合を押し出していくようになるのですね。

自分の都合が満たされることが「幸せ」だと思っているからです。ですが、「自分が、自分が」と、自分を主張すればするほど、自分と他人の間は広がっていくのです。そして、おのずと孤独になっていく。ですが、そのことには、気づいていない。

かくして、自分と他人との間には壁ができ、その壁は、だんだん厚くなっていきます。それは、「自分」を守るための壁、「自我の壁」です。

ついには、自分自身が、その壁の中に、閉じ込められてしまって、自分の思い通りにならない人生に、悩み苦しみ、孤独になっているのです。仏法を聞いていないと、そんな自分が見えません。

仏法を聞いて、初めて見えてくる。壁の外に広い世界があることをです。仏法は、仏の視点を教えてくれます。ずっと高いところから、自分を見る視点です。

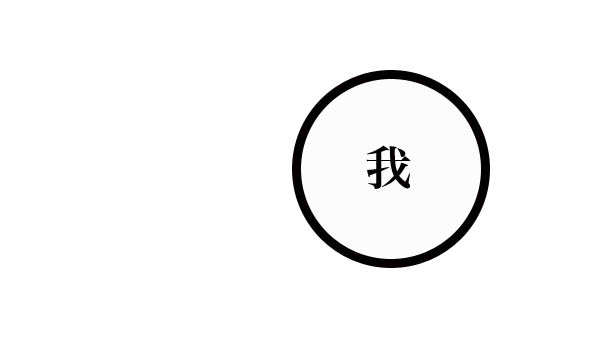

たとえば、ホワイトボードの上に描いた、このマルが「自我の壁」です。この壁の中に閉じ込められていると、外が見えませんけれど、皆さんがご覧になっているように、ずっと遠くから見ると、このマルは、ホワイトボードの上にあることが見えますね。そういうことです。

たとえば、ホワイトボードの上に描いた、このマルが「自我の壁」です。この壁の中に閉じ込められていると、外が見えませんけれど、皆さんがご覧になっているように、ずっと遠くから見ると、このマルは、ホワイトボードの上にあることが見えますね。そういうことです。

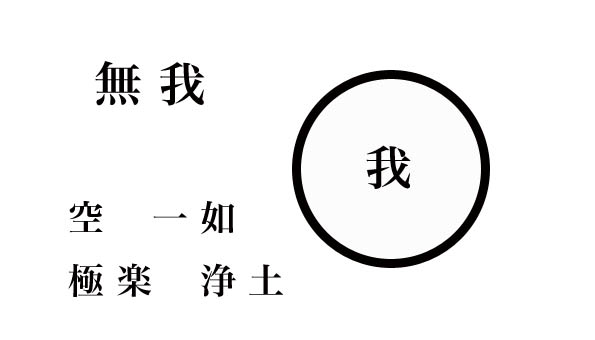

マルの中は、『私が、私が」という我執の世界、つまり、マルの中は「我」ですね。それに対して、そのマルの乗っている外の世界は、「我」の無い「無我」の世界です。無我の世界は、仏の世界です。「浄土」というのも、ここですね。

マルの中は、『私が、私が」という我執の世界、つまり、マルの中は「我」ですね。それに対して、そのマルの乗っている外の世界は、「我」の無い「無我」の世界です。無我の世界は、仏の世界です。「浄土」というのも、ここですね。

私たちは、気づいていないだけで、みんな、「仏のいのち」に支えられている。「浄土」の上にいるのです。この世の縁が尽きて、「自我の壁」が崩れるときには、みんな、この「浄土」へと帰って行くのです。みんな、そうなんですよ。

お釈迦さまの手のひらで、じたばたしていた孫悟空のようにね、気づいていないだけ。私たちはみんな、仏の手のひらの上に居るのです。煩悩の壁に遮られて、気づけないだけなのです。

親鸞聖人も、この煩悩に苦しまれました。親鸞聖人は、ご自分のことを、こうおっしゃっています。「欲もおおく、いかり、はらだち、そねみ、ねたむこころおおく、ひまなくして、臨終の一念にいたるまでとどまらず、きえず、たえず」(『一念多念文意』)と。

そして、親鸞聖人は、法然上人のもとで、阿弥陀仏の視点をお聞きになって、気づかれたのです。この煩悩の身のままで、今も仏に支えられていて、そのまま浄土に帰って行くのだと。

たとえて言えば、煩悩は、ガラスの上に、どろどろのグリスを塗ったような、こころのヨゴレです。拭けども磨けども、落ちない、この真っ黒な煩悩まみれの「私」を、この黒いマルだとします。

煩悩まみれの真っ黒な娑婆のなかでは、見えません。その自分の姿が見えた。それは、真っ白な仏の世界の中にあったからです。黒いマルは、白い背景のなかにあって、初めて見えるのです。こうですね。

親鸞聖人は、真っ黒な煩悩まみれの自分の姿が見えたのは、仏の慈悲の光に照らされたからだと、頷かれました。『正信偈』にある、「大悲無倦常照我(だいひ・むけん・じょうしょうが)」という言葉は、そのことを言っているのです。「大悲無倦常照我」というのは、「仏の慈悲の光は、倦むことなく、常に私を照らしてくださっている」という意味です。

三重・一身田、明覚寺の村田静照和上は、かつて、こうおっしゃったそうです。「松の影さえ見えりゃシメタもんじゃわなアーー」と。松の影が見えるのは、月が上がったからだという、たとえです。

その村田和上のお師匠様、博多・万行寺の七里恒順和上も、「煩悩が見えたら、もう大丈夫ぞ。これがお浄土参りの切符じゃ」と、おっしゃったそうです。

仏の光に照らされて、自分の煩悩が見えるということが、とりもなおさず、仏の慈悲の証なのです。これが、浄土の教えの核心です。

『歎異抄』(第九条)に、こんな話があります。あるとき、お弟子の唯円房が、親鸞さまに、こうたずねました。「念仏申しましても、躍り上がるような喜びのこころは湧いてきませんし、急いで浄土にまいりたいという思いも起きないのですが、これは、いったいどうしたことでしょうか」と。

すると、親鸞さまは、こうお応えになりました。「私も、どうしてだろうかと思っていたのですが、唯円さん、あなたも同じ思いだったのですね。しかし、よくよく考えてみますと、天に踊り、地に踊るほど、大喜びするはずのことが喜べないからこそ、ますます浄土往生は間違いないと、お思いになるべきです、云々」と。

これに続けて、「煩悩まみれの凡夫こそ、阿弥陀様のお目当て、御正客なのだから、浄土往生を喜ばない私たちこそ、往生するに違いありません」と諭していかれるのですが、唯円房には、親鸞さまから「あなたも同じ思いだったのですね」という言葉を聞いただけで充分だったかもしれません。

そうですよね、きっと。「一切衆生、悉有仏性だ」とか、「みんな仏のいのちに支えられているんだ」とか、「仏の手のひらの上にいるんだ、煩悩の身のまま、そのまんまの往生だ」とか、こんな話を、死にゆく人に、いくらしても、仕方がないでしょうね。

ここにも「常照我」という扁額がかかっておりますけどね。人の心の奥底にまで届くのは、この「常に我を照らす光」に気づいている人の言葉だけなのでしょうね。

ここにも「常照我」という扁額がかかっておりますけどね。人の心の奥底にまで届くのは、この「常に我を照らす光」に気づいている人の言葉だけなのでしょうね。

私たちは、ボランティア活動だとか、サークル活動だとか、人とつながることで、「ひとりじゃない」ことを確認しようとしますけれど、それは、元気な間だけです。人とつながっているだけでは、死んで逝くときには、やはり孤独ですよ。

私たちは、人との関係を回復することではなくて、仏との関係を回復することが大事です。いのちの奥底にある、「あなた」も「私」もない、仏の世界にまで、気づきが深まってこそ、本当の意味で、人と共感できるのです。みんな「仏の子供」なんですよ。

そんな気づきを詠んだ、念仏詩人、榎本栄一さんの詩があります。「ひかりほのかに」という詩です。

ひかりほのかに

世の苦悩にいきるひとを

そっと拝んでいたら

あの

仏にあるような

まるい光背が

仄かにみえまする

(榎本栄一『念仏のうた 常照我』)

仏との関係は、聞法を重ね、お念仏を称える生活のなかに、おのずと回復してくるものです。

「信なくば、つとめてみ名を称ふべし、み名より開く、信心の華」という道歌があります。聞法を重ね、お念仏を称える生活のなかで、「仏のいのち」への道は、向こうから開いてくるのです。

「仏のいのち」に触れた喜びの詩を、ひとつご紹介します。何度かご紹介いたしましたが、念仏者だった東井義雄(とうい・よしお)先生の、「支えられてわたしが」という詩です。

支えられてわたしが

ざしきに上がればざしきが

ろうかに出ればろうかが

便所に行けば便所のゆかが

どこへ行ってもどこへ行っても

わたしを支えてくれているものがある

そればかりではない

妻も子どもも孫も

有縁無縁の人々も

生きとし生けるもののいのちたちも

石も土も空気も

わたしを支えておってくださる

ああそればかりじゃない

忘れづめのわたしを支えづめに

久遠の願いがわたしを

支えていてくださる

(東井義雄『いのちとのふれあい』)

「独り生まれて、独り死んでいくのだ」と思っていたけれど、そうではなかった。あらゆるものに、あらゆるいのちに、支えられて、わたしは生きているのだ。ああ、それだけではない。聞いても聞いても忘れてしまうわたしを支えて、気づけよ、気づけよと、どこまでも願いつづけてくださっている、ありがたい「いのち」だった、と。

私たちは、独り生まれ、独り死んでいくのではないのです。「お経様に、独生、独死、独去、独来と、書いてある」とおっしゃる方もありますけれど、それは違うと思いますね。

お経様(『仏説無量寿経』巻下)には、その言葉の直前に、「人、世間愛欲の中に在りては」と書かれているのです。「世間愛欲の中に在りては」というのは、「私」と「あなた」は別の人間だという「娑婆世間」のなかにあっては、という意味でしょう。

「『私』と『あなた』は別の人間だ、目に見える世界が全てだ」と考えていると、人は、孤独です。「独生、独死、独去、独来」です。ですが、本当は、そうではないのです。私たちは、無数の生き物や品物に支えられて生きている、仏の「いのち」に支えられて生きているのですよ。

お遍路さんの笠に書いてある「同行二人(どうぎょうににん)」という言葉は、お大師さま(弘法大師)といっしょに歩いていますという意味です。「一人いて喜ばば、二人と思うべし。二人いて喜ばば、三人(みたり)と思うべし。その一人は親鸞なり」(『御臨末の書』)。これは、親鸞聖人の最後の言葉です。信心の人には、ひとりのときはあっても、独りぼっちのときはありません。

念仏詩人の木村無相さんの詩に、こんなのがあります。「ひとりのとき」という詩です。

ひとりのとき

だあれもいない

ひとりのとき

おねんぶつさまが

こうささやく

ひとりぢゃあ

ないんだよ

ひとりぢゃあ…

(木村無相『念仏詩抄』)

もうひとつ、木村無相さんの詩を、読んでみます。「にょらいの生」という詩です。

にょらいの生

生きるんだよ

生きるんだよ

どんなに

くるしくても

かなしくても

生きるんだよ

生きるいのちの中に

にょらい まします

ひとりじゃないんだよ

ひとりじゃないんだよ

生きる そのことが

にょらいの生……

(木村無相『念仏詩抄』)

私たちは、みんな、「仏のいのち」を生きている「仏の子」です。私たちは、みんな、浄土から生まれてきて、また、その浄土へと帰って行く「いのちの仲間」なんですよ。

さきほどの榎本栄一さんに、こんな詩があります。「サケかえる」という詩です。

サケかえる

うまれた川の

記憶はないが

いまシャバ大海を

はつらつと泳げるのは

まだみぬ彼岸の

母なる川が呼ぶゆえ

(榎本栄一『念仏のうた 常照我』)

私たちは、浄土から生まれてきて、またその浄土へと帰って行くのです。浄土は、私たちの「いのちの故郷」です。聞法を重ね、お念仏を称える生活のなかで、そのことに深く頷けたら、きっと、この世の旅は、孤独ではありません。

さて、今日は、このあたりで、店じまいにかかります。

「誕生日の数だけ命日がある」と言った方がありましたが、私たちは、どんなに長生きしようとも、いずれは死ぬのです。お釈迦様でも、80歳でお亡くなりになったのです。ですが、そこには、死んで逝くことへの不安はなかった。

死ぬことは避けられなくとも、死ぬことへの不安は解消できる。仏教がめざしているのは、「いのちの真実」を伝えて、死ぬことへの不安を解消することです。

死ぬことへの不安が解消されたとき、仏教の言葉で「安心(あんじん)」を得たと言います。「安心」を得た人は、こころ安らかに、本当の自分を生きることができるようになり、いのちが輝いてくる。そのいのちの輝きが、世界を照らす光となるのです。「浄土の教え」の本当の意味は、そこにあるのですね。

皆さんは、豊かな人生経験をお持ちですが、どんな太いローソクでも、芯が無ければ、火がともりません。皆さんの人生に「芯」はありますか。

どうぞ皆さん。ご一緒に、お念仏を称えて、次の世代の足元を照らすともしびとなりましょう。

最後に、もうひとつだけ、木村無相さんの詩を。「み名いただきつ」という詩です。

み名いただきつ

大いなる

いのちにかえる

日をおもう

ナムアミダブと

み名いただきつ

(木村無相『念仏詩抄』)

では、本日は、ここまでにさせて頂きます。まとまりのない話に、長い間お付き合いくださいまして、有り難うございました。

本日の年忌法要の記念に差し上げましたのは、『書いて学ぶ親鸞のことば・和讃』という本です。昨年、前住職一周忌のおりに差し上げました『書いて学ぶ親鸞のことば・正信偈』と同様、薄く印刷されたお手本の上をなぞって、書きながら御和讃を学べるようになっております。お使い頂けると有り難く存じます。

本日は、有り難うございました。また、ご一緒に聞法させて頂くご縁がありますよう、念じております。有り難うございました。ナマンダブ、ナマンダブ、ナマンダブ……。

紫雲寺HPへ