「もの思う秋」といいますが、お盆が終わって、秋風が吹き始めますと、何とはなしに人生の秋を思うようになりましてね。本屋に行きましても『シルバー川柳』なんて本を手に取ったりするんですよ。老年期をテーマにした川柳を集めた本なんですが、結構面白いのです。たとえば、こんなのがあります。

「できました 老人会の 青年部」。平均寿命が延びて、高齢者が増えましたからね。前期高齢者程度では、まだまだ若者組ですよ。もうひとつ、こんなのもあります。

「お迎えと 言うなよ ケアの送迎車」。「おじいちゃん、お迎えが来たよ!」ってね。結構笑えます。

ですが、なかには考えてしまうような作品もあります。

「八十の坂 登りつめたが 視界ゼロ」

「『生きるとは?』 孫に聞かれて 答え出ず」

「幸せな 時が続いて いる怖さ」

人生の終盤にまでたどりついたが、自分のいるところが分からない。生きるって、どういうことなんだって言われても、分からない。死が不幸なら、どんなに幸福な人生も、不幸で終わる。そのときの近づく予感におびえる。生きることの不安、死ぬことの不安。誰もがいだく不安でしょう。その不安を乗り越えていく道を説いているのが、「浄土の教え」なのです。

私たちのお勤めする『正信偈』の最初に「帰命・無量寿・如来」とありますね。「無量寿」というのは、生まれることも死ぬこともない「永遠のいのち」のことです。その「無量寿」こそ、私たち限りあるいのちを生きる者の、「生きる依りどころ」であり、「帰って行くところ」なのだと説かれているのが、「浄土の教え」です。

そこで、本日は、人生の秋の実りを願いつつ、「無量寿」という題で、お話したいと思います。思いつくままの、いささかまとまりのない話ですが、どうぞ、しばらくのあいだ、お付き合いください。

さて、私たちは、たいてい、人生が自分の思い通りになっているときや、自分の努力でなんとかなると思っているときには、他に依りどころを求めようとはしません。

実際、お金や地位や名誉を求め、何か美味いものはないか、何か面白いことはないか、健康が大事、生き甲斐が大切といって、それらが自分の思い通りになっている間は、仏教には、ご縁がありませんね。

ですが、本当はね、そうやって私たちが求めているものは、みんな頼りにならないものばかりですよ。たとえば、「健康」です。

「敬老の日」の新聞によりますと、百歳以上の方が、6万人以上もおられるそうですが、その約8割は、寝たきりだそうです。

また、男性の平均寿命は80.50歳、女性は86.83歳まで延びたそうですが、健康でおれるのは、男性は70歳頃まで、女性は74歳頃までだといいます。

運良く長生きしたら、年を取りますし、年を取ったら、どこかしら具合が悪くなりますね。頭も体もしっかりして年を取るというのは、なかなか難しい。

「それなら、お金はどうだ」と思われるかもしれませんが、お金だって、あんまり当てにはなりませんよ。昔から、「いつまでも あると思うな 親と金」と言いますでしょう。まあ、最近は、平均寿命が延びて、親の方は、いつまでも居りますけどね。

それはともかく、「健康」であれ、「お金」であれ、いつ無くなるか分からないものです。そういうものを人生の依りどころとしていると、いずれ、「こんなはずではなかった」ということになる。

「趣味」や「生き甲斐」だって、そうですよ。「趣味」だ「生き甲斐」だといっても、それは、元気でお金がある間だけ。死を前にすると無力です。死の床にある人に、「あなたの趣味は何でした、生き甲斐はどうなりました」なんて言っても無意味ですよ。

私たちは、「人生」を「生きる」という方向でしか考えていませんが、仏教では、「人生」のことを「生死」と言います。「生」と「死」は、別のものではなくて、一枚の紙の裏表のように、二つで「ひとつ」です。仏教では、それを「生死一如(しょうじ・いちにょ)」と言います。

何に依って生き、何に依って死ぬのか。その「生死を貫く依りどころ」を問題とする心を、宗教心と言うのです。ですから、宗教的な伝統を切り捨ててきた現代人はね、年を取って、健康が損なわれ、生き甲斐が無くなっていくと、愕然とする。足元に、自分を支えてくれるものが何も無いことに気が付くからです。

大阪のアベノハルカスの高さ300メートルのところにある展望台に、床の一部がガラス張りになっているところがあるそうですが、「八十の坂 登りつめたが 視界ゼロ」なんて、 そこに立つより不安でしょうね。

80歳を過ぎても、かかさず健康番組を見ているという方も、テレビを消して、ご自分の足元をご覧になってみてくださいね。不安も、心配も、空しさも、みんな聞法へのお催促ですよ。

そこで、私たちの「人生の依りどころ」を仏教に聞いていこうと思うのですが、「浄土の教え」で説かれている「人生の依りどころ」とは何か。それは何処にあるのかと言えば、皆さんの目の前にあります。ご本尊、阿弥陀仏です。

私たちは、ご本尊に、「南無阿弥陀仏(ナム・アミダブツ」と、お念仏を称えますが、「ナム」というのは、インドの言葉で、「帰依する」という意味です。

ですから、「ナム・アミダブツ」というのは、「阿弥陀仏に帰依します」「阿弥陀仏が人生の依りどころです」という信仰告白なのです。

「アミダ」というのは、「無量寿(永遠のいのち)、無量光(無限のひかり)」という意味だと言われていますが、この「無量」というのは「量れない」という意味です。

以前、ある生命科学の最先端を扱った本を読んでおりましたら、「私たちの平均寿命は10年に約2年、一日に約5時間の割合で延びている」のだそうで、「寿命1000年も夢ではない」と書かれていました。

「さて、1000年、生きたいか」と考えているうちに、怖ろしくなりましてね。長さのある「量れる」時間が、どこまでも続いている。そんな時間のなかにいるというのは、まさに、延々と繰り返される「六道輪廻」の世界ですよ。

「無量寿」の「無量」は、「量れない」という意味です。「量れない」というのは、「六道輪廻」を超えた世界をあらわす言葉なのです。

私たちの「からだ」は、流れ行く、量れる「時間」のなかにあります。「六道輪廻」の世界にいるのです。ですが、阿弥陀仏の「無量寿」は、量れない「永遠のいのち」です。

「からだ」は、流れ去る時間とともにあっても、「こころ」が「永遠のいのち」に触れている。「からだ」は、「一寸先は闇」の、揺れ動く世界にあっても、「こころ」は、生まれることも死ぬこともない「永遠のいのち」に触れている。それが「ナムアミダブツ」なのです。

揺れ動く「こころ」に、動かない一点がある。人生の依りどころがある。「むなしい」というのは、その「動かない一点」が無いことです。

以前、こんな話を聞いたことがあります。高史明(コ・サミョン)さんという方がおられますね。高さんは、ご自身の息子さんが自殺なさったことがご縁となって、念仏者となられた方です。それで、多くの同じような悩みを持つ人々から、相談とか、手紙とかが来るのだそうです。

そのなかに、中学生の女の子が自殺したというのがあった。その子は、自殺する前に、「私の中に何か足りないものがある。それがはっきりしないと生きていけない」と、親や先生に、しきりと訴えていたそうです。

それに対して、両親は、「お金が欲しいのか、ものが要るのか」と、子どもの不安をなだめようとしたそうですが、子どもの求めているものは、そんなものではなかった。

その女の子は、「それが無いと生きられないような何かが、自分のこころには欠けている」と気付いた。でも、結局、それが何かは、分からなかった。それなら、生きていく必要がないのではないかといって自殺してしまったのです。悲しいことですね。

最後まで、女の子自身にも、自分のこころが何をもとめているのか、分からなかった。高さんは、その女の子は「純粋な心」が欲しかったのだと言っておられます。

思いますに、「純粋な心」というのは、私たちには、ありません。「純粋な心」というのは、「仏のこころ」です。その「動かない一点」に触れるご縁が、その子の育った環境のなかに無かったのでしょうね。だからこそ、自分のこころが求めているものが何か、分からなかったのですよ。

それはやはり、自分では分からないもの、聞かせてもらわないと分からないものなのですよ。聞法が大事というのは、そこですね。

私たちは「浄土の教え(お念仏の教え)」を聞かせてもらっています。その教えを、ここでは、「いのちの全体像」という図を見て頂きながら、お話してまいりました。何度も見て頂いておりますが、これですね。

目に見える世界では、別々に海に浮かんでいるように見える島も、目に見えない海の底ではつながっていて、「ひとつ」なのです。

私たちも、これと同じです。目に見える世界では、「私」と「あなた」は、別の人間ですが、目に見えない「いのち」の奥底では、みんな、つながっていて「ひとつ」なのです。私たちは、大きなひとつの「いのち」を生きているのです。

私たちが、仏様と呼んでいるのは、この大きな「いのち」のことなのです。つまり、私たちは、「仏のいのち(永遠のいのち)」を生きているということです。

「浄土」というのも、この「仏のいのち」の世界のことです。私たちはみんな、この「浄土」から生まれてきて、またその「浄土」に帰って行くのです。

私たちは、風来坊でも、根無し草でもないのです。私たちには「浄土」という「いのちの故郷」がある。この悩みや苦しみに満ちた娑婆を、その「いのちの故郷」を依りどころとして生きていくのが、私たち門徒の生き方なのです。

「一所懸命」と、「倶会一処(くえいっしょ)」という言葉があります。「一所懸命」というのは、一つの所に命を懸けるということです。「倶会一処」というのは、『阿弥陀経』に出て来る言葉で、「また、浄土で会おう」という意味です。

「一所懸命」と、「倶会一処(くえいっしょ)」という言葉があります。「一所懸命」というのは、一つの所に命を懸けるということです。「倶会一処」というのは、『阿弥陀経』に出て来る言葉で、「また、浄土で会おう」という意味です。

生きるに「一所懸命」、死ねば「倶会一処」。この二つの「一所(一処)」が、同じところを指している、「浄土」を指している。それが、私たち真宗門徒の「生死一如(しょうじ・いちにょ)」です。

大峯顕(あきら)先生は、こうおっしゃっています。「信心とは、我々が時間の中において永遠なものに触れるということである」と。

「永遠なもの」に触れるとは、「永遠のいのち」に触れることです。それは、「からだ」と一緒に流されている「こころ」を止めて、「吾に帰る」ということです。慌ただしい日常生活のなかで、ご本尊に向かって手を合わせるときが、そうですよ。

合掌する手には、お数珠が掛かっていますでしょう。これは、私たち門徒にとって、大事なことです。

ちょっと寄り道するようですが、「数珠」というのはインドのバラモンが使っていたもので、もともとは、数を数える道具でした。数珠の玉の数は、たいてい108個ですが、これは昔のインドでは縁起の良い数(吉祥数)だったようです。それを仏教徒も用いるようになって、108というのは煩悩の数だということになりました。

煩悩というのは、私たちを悩ませ惑わせる「こころの働き」のことですが、それが108あるというのです。何をどう数えたら108になるのか。いろいろな考え方があるようですけれど、一番面白いのが、これ。

「四苦八苦」すると言いますでしょう。この「四苦(4x9)」36と、「八苦(8x9)」72を足したのが、この108です。もっとも、これは日本でしか通じない「シャレ」ですがね。

108というのは、苦しみや悩みの種は、ともかく数が多いということです。年を取っていくことも、病気になることも、欲しい物が手に入らないこともそうですね。まあ、欲しい物が手に入ったら、それはそれで、また悩みの種になるのですが、それはともかく、思い通りにならないことは、いっぱいある。

ですが、それは枝や葉のことで、その枝や葉を支えている木の幹は一本です。それはね、何でも自分の思い通りにしたいという、自分中心のこころです。煩悩の正体は、これです。

皆さんにお馴染みになった言葉で言いますと、「他の誰よりも我が身がかわいい」というこころの働きのことですね。煩悩というのは、この「我が身がかわいい」という言葉どうり、「からだ」にしがみついている「こころ」です。

「数珠」が、この煩悩を表しているとすると、分かりやすい。木像でも、ご絵像でも、数珠を持った仏像はありませんね。煩悩の無いのが仏様です。この煩悩を打ち破っていくのが、仏法なのですが、それが、私たち凡夫にはできないのですね。

私たちは、自分が自分の煩悩に苦しんでいることさえ分かっていない。そこで、仏法を鏡として、煩悩まみれの自分の姿を見せてもらう。それが、聞法するということですね。

「損得あれば得を取りたい、上下あれば上に成りたい」という、煩悩まみれの真っ暗な世間のなかで、世間と同じ真っ黒な「こころ」でいる自分の姿は見えません。ちょうどこの、黒い紙を背景にした、黒いマルが見えないようにです。

聞法を重ね、お念仏を称える生活のなかで、だんだん、煩悩まみれの自分が見えてくる。仏の智慧の光に照らされて、真っ黒な自分の姿が見えてくる。それは、ちょうどこの、白い紙を背景にして、はじめて、黒いマルが見えるようなものです。

黒いマルは、煩悩まみれの自分。白い紙は、煩悩の無い仏様。煩悩まみれの自分が見えたとき、その煩悩の身のままで、仏の手のひらにいることに気付くのです。自分を知るということと、仏を知るということは、別のことではないのですね。

「数珠」は「煩悩」を表している。合掌するとき、手に掛かっている「数珠」が見えるでしょう。それは、自分の煩悩が見えるということを象徴しているのです。

手を合わせて「煩悩」が見えるとき、「からだ」は、流れ去る時間とともにあっても、「こころ」が「永遠のいのち」に触れているのです。

この図でお分かりのように、「永遠のいのち」の世界、「浄土」は、「あなた」も「私」もない、絶対平等の世界です。この「無条件・絶対・平等」こそ、仏の智慧(無分別智)なのです。

「永遠のいのち」に触れて、仏の智慧をもらうと、目に見える娑婆世界の、損だとか得だとか、善だとか悪だとか、敵だとか味方だとかいった、相対的な二元対立のものの考え方から解放されて、自由になる。これが、仏法の功徳です。

実際、聞法を重ね、お念仏を称えて暮らしておりますと、だんだん、学校の成績順だとか、収入の多い少ないだとか、地位の上下だとか、そういった相対的なものを、絶対視しなくなりますよ。

ときどき、「お念仏を称えていたら、何かいいことがありますか」と聞かれることがありますが、お念仏を称えていても、何もいいことはありません。

ですが、お念仏を称えていると、何かいいことはないかと、ウロウロしている自分の姿が見えてくる。そうすると、自分が探していた「いいこと」というのは、「どうでもいいこと」だったと思えてきて、楽になりました。仏法にご縁を頂いたおかげだと思っています。

「人間は本当のものが分からないと、本当でないものを本当のものにしようとする」。これは、金子大栄先生の言葉です。

この世のものはみんな相対的なものです。相対的なものは、かりそめのものです。絶対といえるのは、「永遠のいのち」の世界だけ、「浄土」だけです。

「〈浄土は本当にあるのか〉と親鸞に問えば〈本当の意味で『ある』といえるのは浄土だけである〉と応えられるはずである」。梯実圓(かけはし・じつえん)先生の言葉です。これは、そのことをおっしゃっているのだと思います。

この世の縁が尽きれば、私たちは、みんな、浄土に帰って行くのです。浄土は、みんなの「いのちの故郷」です。

いつもお話いたしますように、私たちの「からだ」を生きているのは、「仏のいのち」です。悪人といわれる人のなかにあるのも、「仏のいのち」。善人といわれる人のなかにあるのも、「仏のいのち」です。誰の「いのち」も同じように尊いといわれる根拠は、ここにあります。

「仏のいのち」は、生まれることも死ぬこともない「永遠のいのち」です。この世の縁が尽きると「からだ」は無くなりますが、「仏のいのち」は、仏の世界に帰るだけです。つまりは、浄土に帰るのです。これは、どんな人でも同じです。「一切衆生、悉有仏性」ですからね。

信心がある人も、無い人も、お念仏を称える人も、称えない人も、この世の縁が尽きれば、みんな浄土に帰っていく。それなら、「浄土の教え」を頂いても、頂かなくても同じではないかと思われるかもしれませんが、そうではありません。こういう「たとえ話」があります。

地方の人が、東京の大学を受験して、合格発表の日に、東京まで列車で向かった。結果は合格なのですが、前もって電報で知っているのと、知らないのとでは、列車の旅の味わいが違うだろう、というのです。いかがですか。

誰もが浄土へ帰るのだけれど、聞法して、お念仏を称える身になっている人だけが、浄土に帰るということを知っている。帰る所も知らずに彷徨っているのとは、人生の味わいが違うと思いますね。

「無量寿の いのち一つと 知らされて 今はやすけし われも宇宙も」。これは、藤原正遠(しょうおん)先生の歌です。

さきほどの女の子のなかに欠けていたのは、この「帰って行くところ」なのです。帰って行くところが分からないと、あてどなく彷徨っているだけ。それなら生きていても仕方がない、ということになったのでしょうね。

「浄土の教え」は、「どんな川も、同じ海に流れ込む」という教えです。これが「いのち」のあるがままの姿です。自然法爾(じねんほうに)ですね。

有り難い教えです。ですが、私自身の生活実感としては、どうでしょうか。「こころ」は、何かあるたびに、流れ去る時間と、「永遠のいのち」の間で揺れ動くのです。

特に、「からだ」の調子が悪いときなんかが、そうですね。昼間は、まだいいんです。青空を見上げて、これが生きているということなんだと、思ったりする。夜が、いけません。暗がりのなかで、閉じていく人生を思うと、涙が止まらなくなる。

これが煩悩なんだ、我執なんだと思っても、「こころ」は、「からだ」を握る手を、ほどこうとはしません。吾が「身」にしがみついている「こころ」をほどいて、「こころ」を「吾」に取り戻す。それが「悟(さとり)」なんですが、できませんね。

そんなときに、いつも思うのが、「仏(ぶつ)かねてしろしめして(そんなことは、阿弥陀様は、はじめからご承知で)」という、親鸞聖人のお言葉です。

『歎異抄』の第9条にある言葉ですが、その少しあとに、こういう言葉が続いています。ちょっと長いのですが、読んでみます。

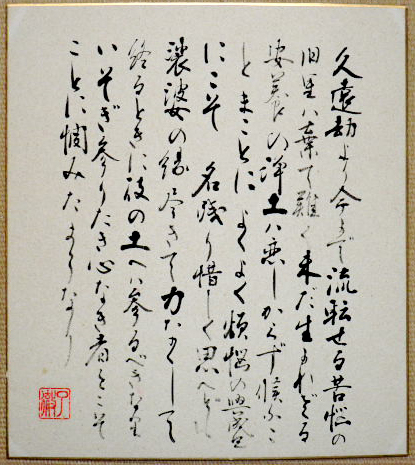

「久遠劫(くおんごう)よりいままで流転(るてん)せる苦悩の旧里(きゅうり)はすてがたく、いまだうまれざる安養(あんにょう)の浄土はこいしからずそうろうこと、まことに、よくよく煩悩の興盛(こうじょう)にそうろうにこそ。

なごりおしくおもえども、裟婆の縁つきて、ちからなくしておわるときに、かの土へはまいるべきなり。いそぎまいりたきこころなきものを、ことにあわれみたまうなり」(『歎異抄』第9条)

(資料用意訳)「苦しいことや悩ましいことがあっても、この娑婆は、なじみが深くて捨てがたく、まだ生まれたことのない浄土は、どんなに素晴らしいところだと聞いても、恋しく思えないというのは、よくよく煩悩がはげしいからです。

いくら名残惜しく思っても、娑婆にいる縁が尽きて、ほどこすすべもなく死ぬときには、かの浄土にいくことになるのです。阿弥陀仏は、はやく浄土に往きたいと思うこころの無い人々を、とくに憐れに思ってくださっているのです」。

お手元の資料の文章には、訳文(上掲)も付けておきましたが、本当に、そうですね。「浄土の教え」を聞いても、「はやく浄土に往きたい」とは思わないのが、私たちです。

ですが、「そんなことは、阿弥陀様は、はじめからご承知で」、「娑婆の縁が尽きて、力なく死んでいく」私たちを、とくに憐れに思われて、「浄土に帰って行くのだよ」と教えてくださっているのだ、と、親鸞聖人はおっしゃっているのです。

死を恐れ、死にたくないという私たちだからこそ、「帰って行く世界がある、浄土がある」という教えは、大事なのですよ。聞いても聞いても、娑婆にしがみついている、煩悩まみれの「私」だからこそ、何度も何度も聞いていくことが大事なのです。

実は、家内の父親が、亡くなる少し前に、家内の母親にね、「なんにも、お前に話してやれんようになったら、これをよう読んでな…」と、手渡した色紙があります。そこに書いてあったのは、『歎異抄』の、この言葉でした。

実は、家内の父親が、亡くなる少し前に、家内の母親にね、「なんにも、お前に話してやれんようになったら、これをよう読んでな…」と、手渡した色紙があります。そこに書いてあったのは、『歎異抄』の、この言葉でした。

岳父は、お念仏ひとすじの人でした。この色紙の言葉は、岳父のこころの奥底にまで届いた、親鸞聖人ご自身の「信心」の言葉なのです。この言葉は、岳父の遺言だったと思っています。

いろいろ思い悩んでつらい夜も、「仏かねてしろしめして(そんなことは、阿弥陀様は、はじめからご承知で)」という親鸞聖人の言葉を思うと、何とはなしに「ナムアミダブツ」とお念仏が出まして、少し「こころ」がゆるみます。

つらいことがあったとき、「親の無い子は、忍び泣き、親のある子は、親を呼んで泣く」と言います。「ナムアミダブツ」というお念仏は、親を呼ぶ声です。

今、門前の掲示板に、「念仏して、救いなきわが身を、おし頂く」という言葉が掲げてあります。中川春岳という方の言葉です。

お念仏しても、この身から煩悩が無くなるわけではない。そうではなくて、この煩悩のわが身こそ、阿弥陀様の「おめあて」だったと気付いたら、救われない私が、救われないままに、救われている。その気付きが、信心です。

仏教詩人の坂村真民さんに、こんな詩があります。「弱いまま」という詩です。

弱いまま

信仰によって

強くなるのではない

弱いままに助けられ

守られてゆく

その喜びのなかに生きる

それが本当の信仰である

では、そろそろ終わりにいたしましょう。今日は永代経法要ですが、昔の人が、大切にしてきたのは、誕生日よりもむしろ命日でした。命日は、お仏壇やお墓に向かって、人生の帰依処を確認する機会です。

「死してなお、親は子を育てる」という言葉があります。その意味は、お墓参りに行っても分かります。

最近は、「何々家の墓」というのが多くなりましたが、本来、私たち門徒のお墓には、「南無阿弥陀仏」か「倶会一処」と彫るものでした。「倶会一処」というのは、「またお浄土で会おうね」という意味ですね。

お墓にお参りしたら、「南無・阿弥陀仏だよ」「またお浄土で会おうね」という、懐かしい人たちの呼びかけに出会えるのです。それが、お墓参りですよ。

「生きて〈いない〉人は、死んで〈いる〉のである。仏となっておわす。そんな気がする」。これも中川春岳師の言葉です。「仏となっておわす」方々に、合掌・念仏して、終わりたいと思います。「ナムアミダブツ」ですよ。それしかないのですよ。

では、本日は、ここまでにいたします。まとまりのない話に、長い時間お付き合いくたさり、有り難うございました。

次回は、11月8日の報恩講でございます。どうぞ、また、お参りください。有り難うございました。ナマンダブ、ナマンダブ、ナマンダブ…

紫雲寺HPへ