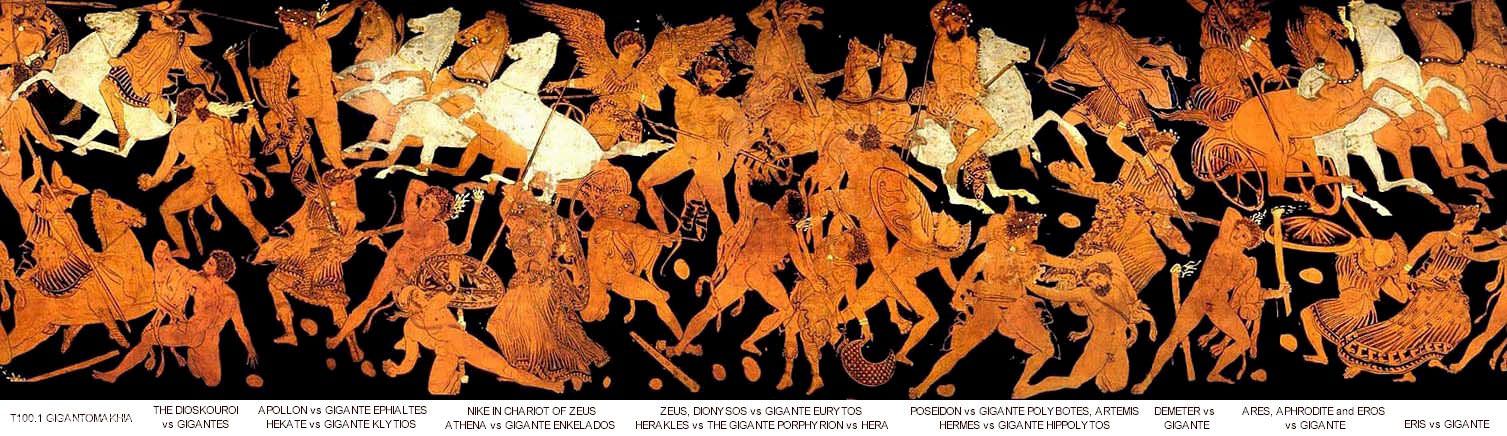

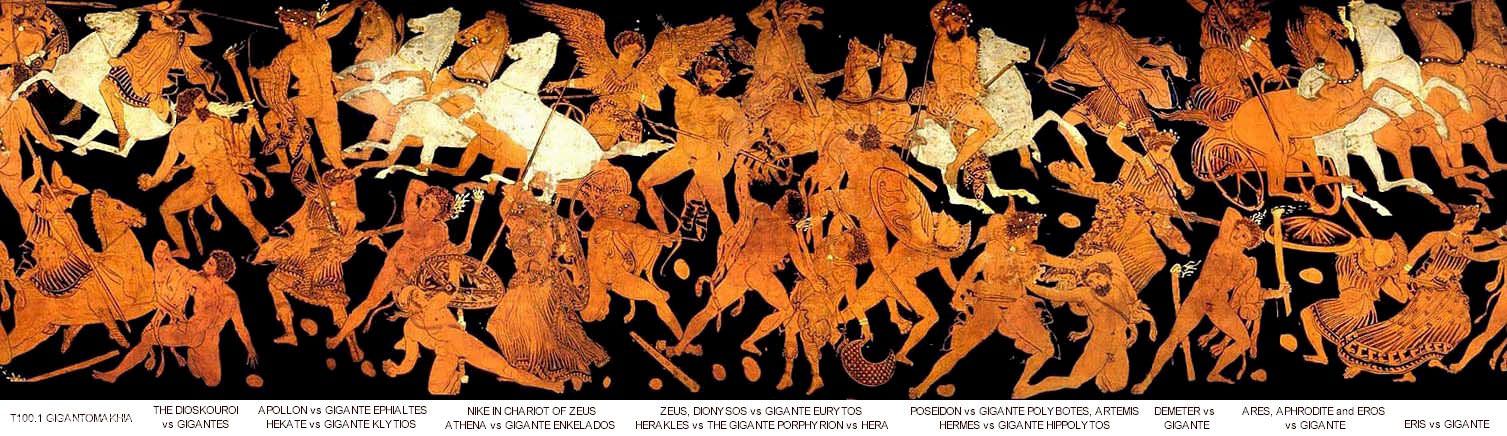

THE GIGANTOMAKHIA, WAR OF THE GIANTS

ca 400 - 390 BC

[解説]

パウサニアスがわれわれに告げているところでは、神話的系譜学の定点を確立したくて、彼は「いわゆる『エホイアイ』と『ナウパクティア』を読み、これらに加えてキナイトーンやアシオスをも読んだ」と[註]。『エホイアイ』すなわち偽ヘーシオドスの『女たちの名鑑』は、これらの主題を扱った初期の詩の中で最も流布したものであり、パウサニアスが欲した種類の情報への明らかな転回点であった。ヘーシオドスの名のもとに伝わる『大エホイアイ』もあった。しかし、この類型にはさまざまな他の詩篇もあり、前5世紀ないしそれ以前に年代づけられ、それらのうちあるものは特定の作者に帰属させられ、他のものは無名詩人に帰属させられる。それらは広く読まれたのではないが、たしかに存在した。その量は驚くほどである。理由説明として探し当てられるのは、詩を書くことに対する古代ギリシア人の飽くなき渇望の中にではなく、むしろ、自分たちの前史を組み立てたり、自分たちの前史についての伝存する仮説を修正しようとする氏族や諸都市の要望の中にである。詩人の市民感情がその詩の強調の中に反映していること、しばしばである。エウメーロスは、コリントスとシキュオーンの前史を創造している。アシオスはサモスのそれを創造している。これは、もちろん、彼らの大望の全体を表すものではない。われわれが詩人の民族的関心を関連づけ得ない、あるいは、いかにしてそれらが全体的な構成に適合するのか見ることのできない多数の断片が存在する。

[解説]

コリントスのエウメーロスは、パウサニアスによれば、アムピリュトスの子であり、キュプセロスの時代(前657年頃)までコリントスを支配したバッキアダイの氏族に属する。彼は第1次メッセニア戦争前の世代に年代づけられるから、8世紀中頃である[註]。メッセニア人たちがデーロスのアポッローンのために挙行した行列行進歌(PMG 696)の作者と信じられており、パウサニアスの意見では、これが唯一の彼の真作であるという。他に5つの題名が彼に関連づけられている。『ティーターノマキアー』『コリントス誌』『エウローピア』『ヘッラス人たちの帰還』『ブゥゴニア』。最後の2作が言及されているのは、それぞれただひとつの出典においてである。『ブゥゴニア』は、家畜の飼育についての詩であることを示唆するが、そのような作品を想像することは困難である。『ヘッラス人たちの帰還』は、叙事詩の環の『ノストイ』とおそらく同一で、他にはトロイゼーンのアギアースの作とされる。これをエウメーロスに帰することは孤立的な間違いかも知れない。

[註]Paus. 2.1.1; 4.4.1. Eusebius in his Chronicle dated Eumelus similarly to 760/759 or 744/743, while Clement (Strom. 1.131.8) says he overlapped with Archias, anothet Bacchiad, who founded Syracuse around 734. See A. A. Mosshammer, The Chronicle of Eusebius and the Greek Chronographic Tradotion (Lewisburg, 1979), 198-203.

残りの3つの題名は、たとえ多数の作者が、作者名なしにこれらを引用することの方を好んだにしても、もっと本格的にエウメーロスに関連づけられる[註]。彼らが主題の確かなつながりによって結びつけられるように、「エウメーロス」の名のもとに伝えられ、実際はひとりの詩人であろうとなかろうと、その名のもとにまとまった、一種のコリントスをめぐる叙事詩の環を形成しているとみなされるかも知れない。エウメーロスの名は行列行進歌と結びついて想起され、しかる後に諸々の叙事詩に付け加えられたかも知れない。なぜなら、コリントスの詩人の他の名は伝えられていないからである。

[註]『ティーターノマキアー』については、アテナイオスはエウメーロスの他に、主張者としてアルキノスを挙げている。

Clem. Strom. 1.131.8

さて、シモーニデースは、アルキロコスと同時代とされ、カッリノスはそれほど年長ではない……しかしエウメーロスは年長で、シュラクゥサイの建設者アルキアースと重なっているとされる。

Id. 6.26.7

ヘーシオドスの〔作品〕を散文に変換して、自分の作品として差し出したのが、エウメーロスとアクゥシラオスといった史伝家たちである。

Euseb. Chron.

Ol. 5.1〔760/759〕:詩人エウメーロスが、『ブゥゴニア』と『エウローピア』を構成して、認められた。

Ol. 9.1〔744/3〕:コリントスの詩人エウメーロスが認められる。エリュトライ人シビュッラも。

Cf. Cyrill. Contra Iulian. 1.12 (patrol. Gr. lxxvi. 520D).

Schol. Pind. Ol. 13.31a, "そこには甘き息吹のムーサが"

これを〔言っているのが〕コリントス人にして、『ヘッラス人たちの帰還』を書いたエウメーロスだからである。

Paus. 4.4.1

シュボタースの子ピンタースの時代に、このとき初めて、メッセーニア人たちがアポッローンのためにデーロスに生贄と男たちの合唱舞踏隊を派遣する。神に捧げるかれらの行進歌は、エウメーロスによって教授されたもので、この叙事詩のみがエウメーロスの真作とみなされている。

Cf. Paus. 4.33.2 (PMG 696), 5.19.10.

THE GIGANTOMAKHIA, WAR OF THE GIANTS |

[解説]

この詩は、少なくとも2巻に分かれる(fr. 14)。若い神々がティーターンたちを打ち負かした戦争は、それ自体重要であったに違いないが、諸々の断片は、それがもっと広い視野を持っていたことを示す。神々の初期の世代の幾つかの説明から始まる(fr. 1)。この神的な世代と戦争の説明はいずれもヘーシオドスの『神統紀』からは逸脱している。

この詩は、太陽神への関心(frs. 10-11)と、多くの手を有する神格アイガイオーンないしブリアレオースに対する関心(fr. 3)を示す『コリントス誌』との接続点を示す。frs. 16-17を見よ。イーアペトスの息子たちの顕著(frs. 5*, 7*)は、『コリントス誌』(fr. 15)におけるエピュラーとエピメーテウスとの結びつきという観点にも意義があるかも知れない。『ティーターノマキアー』がコリントスの王家の歴史に神的な前史を提供したことが窺われる。

1 Philod. De pietate B 4577 Obbink

『ティーターノマキアー』を書いた人が謂っているところでは、〔万物は〕アイテールに由来すると。

Epimerismi Homerici α 313 Dyck (from Methodius)

a[kmwn。……ある人たちはアクモーンをアイテールのことだと〔いう〕。アイテールの息子がウーラノスだと、『ティーターノマキアー』を書いた人が。しかしアイテールは疲れを知らぬものの子である。火もまた疲れを知らぬものだからである。[註]

[註]この筆者は、一部の人たちがウーラノスをアカモーンの子と呼ぶのは何故なのかの説明の報告をしている。

2 Lydus De mensibus 4.71

コリントス人エウメーロスが望むのは、ゼウスはわれわれの時代にいうリューディアで生まれたということだ。

3 Schol. Ap. Rhod. 1.1165c

エウメーロスは『ティーターノマキアー』の中で謂う。アイガイオーンはゲーとポントスの子であるが、海の中に定住し、ティーターンたちと共闘したと。

Virg. Aen. 10.565

それはちょうどアエガエオンのよう。言い伝えでは、百の腕をもち、

百の手があって、炎を五十の口と

胸から燃えあがらせたといい、ユッピテルの雷電に対抗して、

腕と同数の楯を並べて打ち鳴らし、手と同数の剣を抜き放った。

Servius auctus ad Aen. 6.287, "centumgeminus Briareus"〔百の腕を持つブリアレウス〕

これは、幾人かが記録しているとおり、神々のためにギガンテースたちに対抗して戦ったやつ。しかし他の人たちの主張では、彼が戦ったのは神々に対してで、とくに、ユッピテルとサトゥルヌスが天の王権を争ったおりのことだという。ここからして、彼はユッピテルの雷霆で冥界に落とされたと言い伝えられている。

Id. ad Aen. 10.565

他の人たちが言うには、彼は大地と海から生まれ、コエウスとギュゲースを兄弟に持つ。彼はティーターンに対するユッピテルに味方したといわれる。あるいは、幾人かがいうところでは、サトゥルヌスに味方したという。

4* Serv. ad Aen. 6.580 (de Titanomachia)

これら〔ティーターンたち〕のうち、太陽神のみは、神々を攻撃することをやめたといわれる。それゆえ彼は天界に居場所を得た。

5* Hesych. ι 387

!IqaV。ティーターンたちの伝令使、プロメーテウスのこと。一部の人たちは!Iqaxと〔表記する〕。

6* Apollod. Bibl. 1.2.1

彼ら〔ゼウスの兄弟姉妹〕とともにゼウスはクロノスとティーターンたちに対する戦を始める。彼らは10年間闘ったとき、大地はゼウスに、タルタロスに投げ込まれた者たちを共闘者に持つならばと、勝利を託宣した。そこで彼は、彼らの番をしているカムペーを殺して〔彼らを〕解放した。そこでキュクロープスたちはゼウスには雷鳴と雷光と雷霆を与え、プルートーンに犬皮〔の兜〕を、ポセイドーンには三叉の矛を〔与える〕。彼らはこれらで武装して、ティーターンたちを圧倒し、これをタルタロスに幽閉し、百手巨人たちを牢番に任命する。そして自分たちは支配権に関して籤を引く。そしてゼウスは天空における統治権を、ポセイドーンは海におけるそれを、プルートーンはハーデースの館におけるそれを引き当てる。[註]

[註]籤引きによる世界の分割は、『イーリアス』15.187-192にも言及されるが、古いバビロニアのモティーフである。see M. L. West, The East Face of Helicon (Oxford, 1997), 109-110. この詩は、多分、カッリマコス(fr. 119)がいうように、メコネーの出来事を述べている。メコネーは、シキュオーンとしばしば同一視されるが、ヘーシオドス(『神統紀』535-557)に従って、神々と人間とが分離して、それぞれの役割を決めたところである。

7* Apollod. Bibl. 1.2.3

イーアペトスとアシアーとの子は、両肩に天を担いでいるアトラースと、プロメーテウスと、エピメーテウスと、メノイティオス。これ〔メノイティオス〕をゼウスは、ティーターノマキアーのおりに、雷霆で撃ってタルタロスに幽閉した。[註]

[註]Compare Hesiod, Theogony 509-516.

8 Ath. 22c

コリントス人エウメーロス[註]は、踊るゼウスをどこかに導入して〔次のように〕言う。

彼らの真ん中に、人間と神々の父が踊っていた。

[註]一つの写本が、欄外に「あるいはアルクティノス」を加える。この断片は、おそらく、ティーターンたちを打倒した後の祝宴に言及しているのであろう。compare Diodorus, Histories 6.4; Dionyusius of Halicarnassus, Roman Antiquities 7.72.7; Tibullus 2.5.9; Seneca, Agamemnon 333.

9 Philod. De pietate B 5732 Obbink

そして、アクゥシラオス(fr. 10 Fowlwr)は、ハルピュイアたちが〔黄金の〕リンゴを守っていると。しかしエピメニデース(fr. 9 F.)は、これも、ヘスペリスたちに同じだと。しかし『ティーターノマキアー』を書いた人が謂うには、リンゴを守っているのは……

10 Ath. 470b

しかしテオリュトスは、『ホーライ』の第2巻の中(FGrHist 478 F 1)で、彼〔ヘーリオス〕は釜(labhv)に乗って渡るのだと謂い、これを最初に云ったのは『ティーターノマキアー』を詩作した人だとしている。

11 Schol. (T) Il. 23.295b

『ティーターノマキアー』を書いた人もまた、ヘーリオスの馬は牡2頭、牝2頭だと謂う。

Hyg. Fab. 183 (equorum Solis et Horarum nomina)

エーオーオス。この馬によって天が回転する。アイティオプスは炎のごときものであり、穀物を熟させる。これらは引き馬で牡である。牝は軛につながれており、われわれが雷鳴と呼ぶブロンテー、雷霆と呼ぶステロペーの2頭である。このことを語っているのはコリントスのエウメーロスである。

12 Schol. Ap. Rhod. 1.554, "Ceivrwn fillurivdhV"

『ギガントマキアー』[註]を詩作した人が謂うには、クロノスは馬に変身して、オーケアノスの娘ピリュラー〔「菩提樹」の意〕と交わった。これこそが、馬ケンタウロスケイローンが生まれた所以であると。彼の妻がカリクローである。

Cf. Pherec. fr. 50 F.; Ap. Rhod. 2.1231-1241; Apollod. Bibl. 1.2.4.

[註]おそらく『ティーターノマキアー』の誤り。

13 Clem. Strom. 1.73.3

ベールート人ヘルミッポスは、ケンタウロスのケイローンを知者と呼ぶ。これについて、『ティーターノマキアー』を書いた人も、彼が最初だと謂う。

死すべき者らの種族を正義へと導けり。

誓いと喜ばしき供犠とオリュムポスの形を教示して。[註]

[註]ここのオリュムポスは天の代わりに違いない。言っていることは、天文学的、気象学的知識のことであろう。神話では、キローンは英雄たちの教育者として知られている。『キローンの教訓』という対話詩がヘーシオドスに帰せられているが、これはアキッレウスへの彼の教育を具体化することが目的であった。

14 Ath. 277d

『ティーターノマキアー』を詩作した人が、コリントス人エウメーロスなのか、アルクティノスなのか、いったい何と名を呼べばお気に召すのか〔知らんが〕、その第2巻の中で次のように述べているのは知っている。

その中でただよえる黄金にきらめく鱗した魚ら、

アンブロシアの水を泳いで戯れる。

ソポクレースは叙事詩の環が好きで、その中に含まれる神話をまるごとなぞって、1篇の劇を作っているほどである。

[解説]

この詩文に価値があるのは、その詩心のゆえではなく、むしろ内容のゆえであり、この詩的テキストは、流通していた形から散文体へ — 同じ物語を語りながら、おそらくより一般的に認められた方式と感じられた文体へ — それもエウメーロスの名のもとに、大幅に取り換えられた。それゆえ、クレメンスはエウメーロスと、ヘーシオドス流の素材を用いた散文作家アクゥシラオスとを関連づけられるのであり、パウサニアスは、確実に散文の作品を示唆する題名の形を用いて、『コリントス誌』に言及できるのである。彼がエウメーロスの伝記的詳細[註]を入手したのは、散文版の前に付けられた序文からであったのかも知れない。しかしながら、断片17と21、(もし正しくエウメーロスを指しているなら断片16も)は、ある人たちはまだ詩の版に接していたことを示している。

[註]Clem. Strom. 6.26.7; Paus. 2.1.1 (fr. 15).

この作品は、コリントスの起源と、その王制の歴史に関説しているが、西方の隣邦シキュオーンも考慮に入れている。これらの都市が目立って興ったのは、前900年ころ以降にすぎず、伝統的な叙事詩の神話の中では地歩を固めてはいない。ホメーロスの中ではほとんど言及されていない。神話的な歴史は、これらのために古拙期に構成されなければならなかった。コリントスについては、第一段階はシーシュポスの都市、ホメーロスのエピュラーと同一視され、それは「アルゴスの郷も奥まるところに」(Iliad 6.152)あったが、しかしその場所はしっかりとは確定されなかった。その名称はオーケアノスのニンフのそれと説明され、彼女はコリントス地方の最初の建設者であった(fr. 15)。彼女はエピメーテウスと結婚し、ヘーシオドスでは、これは最初の女パンドーラの夫である。

王統は太陽神ヘーリオスから跡づけられ、ポセイドーンと争ってこの地を与えられた(fr. 16*)。シーシュポスとグラウコスに至る。この物語がさらにどれくらい続くのか、われわれは知らない。グラウコスの息子ベッレロポーンを省略したことはほとんどあり得ない。彼はリュキアに赴き、そこに新しい王統を開始した(Il. 6.168-211)。エウメーロスが、黄金の轡[註]に関するピンダロスの神話の源泉になったことはあり得る。この〔轡〕をベッレロポーンはアテーナーからもらい受け、これで彼はペーガソスを捕まえることができたのである。

[註]Pindar, Ol. 13.63-92; cf. Paus. 2.4.1.

15 Schol. Ap. Rhod. 4.1212-1214b

エピュラとはコリントス〔市〕のことである。エピメーテウスの娘エピュラにちなむ。しかしエウメーロスは、オーケアノスとテーテュスの娘で、エピメーテウスの妻になったエピュラにちなむという。

Paus. 2.1.1

コリントス地方はアルゴリス地方の一部で、地名はコリントスにちなんで得た。しかし、コリントスがゼウスの子だと本気で云う人は、大半のコリントス人を別にすれば、ひとりのいないのをわたしは知っている。アムピリュトスの子で、いわゆるバッキアダイのひとりエウメーロスは、叙事詩も作ったと言われるが、その『コリントス誌』 — これがエウメーロスの著作だとして — の中でオーケアノスの娘エピュラが初めてこの地方に住んだと謂う。しかしマラトーンが云々(fr. 19)。

16* Favorin. Corinth. 11

〔この都市〕をめぐって2柱の神々、ポセイドーンとヘーリオスとが争ったと言い伝えられる……そこで彼らは争って、年長の第三者の神に仲裁を頼んだ。その神の

頭は多数、手は多数。[註]

この神に仲裁を頼んだ結果、この都市と地方を両神で保有した。

[註]この無名詩人の詩句は、Wilamowitzによってエウメーロスに帰せられている。

Paus. 2.1.6

コリントス人たちも言っている。ポセイドーンがヘーリオスと土地争いをした。そこでブリアレオースが彼らのために調停役となって、イストモス〔地峡〕とこれに属する地をポセイドーンのものと裁定し、ヘーリオスには市の上手の山の峰を与えた。Cf. 2.4.6.

17 Schol. Pind. Ol. 13.74f (exscripsit schol. Eur. Med. 9)

何ゆえ彼はメーデイアに言及したのか? この言葉に依れば、コリントスが彼女の父祖伝来の所有物だったからだ……このことを教えているのがエウメーロスという史的な詩作者で、こう云っている。

しかし、アイエーテースとアローエウスとが、

ヘーリオスとアンティオペーから生まれたその時、ヒュペリオーンの輝ける息子は

土地をおのが子たちに分かち与えた。

アーソーポスが保有した地は、これを貴きアローエウスに与え、

エピュレーが所有した地は、すべてをアイエーテースに与えた。

するとアイエーテースは、ブゥノスに守るようすすんで引き継ぎ、

自分自身か、自分の血を引く誰か他の者、子どもか孫が

やって来るまでと。そして彼はコルキスの地へと立ち去った。

ブゥノスはヘルメースとあるニンフとの子である。Cf. Tzetz. in Lyc. 174.[註]

[註]ブゥノスは、ヘーラーの地方的な祭儀「ブゥナイア」(Pausaias 2.4.7)から導き出された埋め合わせ的な形象。

Paus. 2.3.10

またエウメーロスは謂った。ヘーリオスは、アローエウスにはアーソーポス地方を、アイエーテースにはエピュライア地方を与えた。そしてアイエーテースは、コルキスに去るとき、土地をブゥノスに預けた。ブゥノスはヘルメースとアルキダメイアーとの子であると。

18 pergit Paus.〔断片17の続き〕

そしてブゥノスが亡くなると、アローエウスの子エポーペウスがこのようにエピュライア地方をも支配したと。

19 Paus 2.1.1 (post fr. 15)〔断片15の続き〕

しかし、その後、ヘーリオスの子アローエウスの子エポーペウスの子マラトーンが、父の不法と横暴を逃れて、アッティカ地方の海沿いの地へ移住した。そしてエポーペウスが死ぬと、ペロポンネーソスまでやって来て、わが子たちに支配権を分け与え、自分は再びアッティカまで帰ったという。そしてアソーピアはシキュオーンにちなみ、エピュライアはコリントスにちなんで改名されたという。[註]

[註]換言すれば、シキュオーンとコリントスという歴史的な都市は、その名をマラトーンの2人の子どもたちから得た。

20 Paus. 2.3.10 (post fr. 17/18)〔断片18の続き〕

その後、マラトーンの子コリントスは、子どもをひとりも残さなかったので、コリントス人たちはメーデイアをイオールコスから迎え、支配権を彼女に引き継いだという。

Schol. Eur. Med. 9(=19)

メーデイアがコリントスを王支配したということは、エウメーロスとシモーニデースが記録している(PMG 545)。

21 Schol. Ap. Rhod. 3.1354-1356a, "すでに大地生まれの勇士らは畑一面に穂のように/生え出てきた。人を殺めるアレースの神域に/頑丈な楯や二つの穂先の手槍やきらめく兜が/"

これと続く詩行は、エウメーロスから採られたものである。この中でメーデイアはイドモーンに向かって謂う。< >

22* Favorin. Corinth. 14

というのも実際、言い伝えでは、競技もこの地において二柱の神[1]によって初めて開催され、勝利したのは、「カストールは徒競技で、カライスは往復競走で」[2]……オルペウスはキタラ演奏で、ヘーラクレースは全格闘技で、ポリュデウケースは拳闘で、ペーレウスは相撲で、テラモーンは円盤で、テーセウスは武装競走で。また馬の競技も開催され、勝利したのは、パエトーンが乗馬で、ネーレウスが四頭戦車で。また舟の漕ぎ競べもあり、アルゴー号が勝利した。そしてその後、それは航行することなく、イアソーンはこれをその地でポセイドーンに奉納した[3]。

[1] ポセイドーンとヘーリオスである。これはイストモス競技の神話的起源を提供する。これはポセイドーンに捧げられる。

[2] この1行は韻文断片のようである。ヘーリオスの息子パエトーンから始めて、優勝者はすべてアルゴー号の乗組員である。彼らはメーデイアをコリントスに運んだ。

[3] アルゴー号のイストミアへの航海と、その地でのイアソーンによるその奉納は、Diodorus 4.53.2でも言及される;Aristides, Oration 46.29; Apollodorus, Library 1.9.27.

23 Paus. 2.3.11 (post fr. 20)〔断片20からの続き〕

イアソーンがコリントスで王支配したのは、まさしく彼女のおかげであった。メーデイアによって子どもたちが生まれたが、彼女は生まれた子をヘーラーの聖所に連れて行って秘匿した。秘匿したのは、不死になると信じたからである。しかしついに、自分の希望がかなわぬことを知り、同時に自分の行為を夫に見破られた。夫は妻の懇願にもかかわらず、イオールコスに向け出帆してしまった。このため、メーデイアもシーシュポスに支配権を引き継いで、去ってしまった。わたしが読んだ話は以上の通りである。

24 Paus. 2.2.2

他方、シーシュポスとネーレウスの墓を — 後者もコリントスまで来た後、病にかかって死に、これをイストモスあたりに葬った、という話である — エウメーロスの史書を読んでも、なお探す気になれるものかどうか、わたしは知らない。この作者によると、シーシュポスがネストールにさえネーレウスの墓を見せてやらなかったのは、誰もその墓を知らなかったために違いない。また、シーシュポスはイストモスに葬られたが、その墓を知っていた者は同時代のコリントス人でも、わずかだった。

25 Schol. Ap. Rhod. 1.146-149a

しかしエウメーロスが『コリンティアカ』の中で言うには、彼女〔レーダー〕はシーシュポスの子ガラウコスを父とする娘で、母親はパンテイデュイア。彼〔エウメーロスの〕記録では、馬たちがいなくなったので、グラウコスはラケダイモーンに出かけ、その地でパンテイデュイアーと交わった。その後、言い伝えでは、彼女はテスティオスと結婚し、レーダーを生んだという。〔だから〕生まれはグラウコスの子だが、ロゴスの上ではテスティオスの子である。

[解説]

『エウローピア』という題名が含意するのは、エウローペー〔=ヨーロッパ〕の物語がこの作品の主たる位置を占めるということであり、実際、パウサニアスは(断片30で)これを「エウローペーを扱った叙事詩」と呼んでいる。明らかに、牡牛に変身したゼウスがエウローペーを誘拐することを記録しているのであり(fr. 26)、おそらく、彼女の息子であるミノース、ラダマンテュス、サルペードーンと、多分彼女の子孫の幾人かの誕生が記録されていたのであろう。

エウローペーの物語はまたボイオティアにも通じている。ステーシコロスの『エウローピア』は、カドモスのテーバイ建設(PMGF 195)を含んでいる。疑いもなく、消息を絶った妹エウローペーを虚しく探し、デルポイの神託を受けた後のことである。もしもエウローペーの物語が、エウメーロスの詩において同じように発展したら、断片28のデルポイの言及や、アムピーオーンとそのリュラ(fr. 30)への可能な文脈を示唆する。エウローペーは、彼女の息子たちの一人と同様、自身がボイオティアとの関係を有していた。

『エウローピア』は、『コリンティアカ』との、あるいは、コリントスないしシキュオーンとの関係の徴を何か有しているのか? われわれが第一に注目してよいのは、ディオニューソスとリュクールゴスとの物語(fr. 27)は、奇妙にも、『イーリアス』の中で、グラウコスがディオメーデースに話しかける挿話中、エピュラーのシーシュポスとその子孫たちの歴史(6.160-140,152-211)に引きよされられる。『イーリアス』とか『オデュッセイア』中他のどこにも、ディオニューソスがこれほど際立つところはない。けれども彼はバッキアダイの、その名が意味するとおり、パトロン的神格であった。彼らが先祖と主張するバッキスはこの神の息子であった[註]。

[註]Sch. Ap. Rhod. 4.1212/1214a.

第2に、アムピーオーンとゼートスと(fr. 30)は、シキュオーンと直接的な関係をもっている。彼らの母親、アーソーポスの娘アンティオペーは、ボイオティアのヒュリアーから、シキュオーンのエポーペウスによって誘拐された、そして、彼は彼らの実の父親であるという話があった[註]。『コリンティアカ』の記述中、エポーペウスはひとつの役割を演じ、そこではアンティオペーは彼の祖母にして、ヘーリオスの配偶者として形象化されている。

[註]See Paus. 2.6.1-4, who quotes Asius (fr. 1); Apollodorus 3.5.5.

ありそうなことだが、断片29は、ヒュリアーから誘拐されたアソーポスの他の娘を扱っているように、『エウローピア』にも割り当てられているはずである。こちらのアーソーピスの娘は、黒海のミレートスの植民市と同名のシノーペーで、(考古学的証拠によって判断するに)7世紀中期に建設された。この地域に対する関心は、『コリンティアカ』のアルゴナウティカ的要素と並行している。[註]

[註]二者択一的に、断片29の出典が『コリンティアカ』ならば、2つの詩は、アーソーポスの娘のヒュリアーからの誘拐に対する関心によって連鎖している。

そこで、『ティーターノマキアー』、『コリンティアカ』、『エウローピア』を、これらが通常エウメーロスに帰せられることとは別に、ひとつのグループとして扱うことに、理由がある。これらが実際に8世紀バッキアダイの作品であったということは、年代的根拠によって除外される。『ティーターノマキアー』を7世紀末以前にもってくることがありそうでないのは、太陽神の戦車と浮かぶ杯というモティーフは、それ以前に認められないからである。『コリンティアカ』は、イストミア競技の設立(582)以後のいつかに年代を置かねばならず、おそらくはギリシア人による最初のコルキス建設(6世紀中頃)以降であろう。オルペウスと武装競争(fr. 22*)もまた後期の要素である。『エウローピア』に関しては、もしもシノーペー断片が正しくそれに帰属するものならば、この詩もまた黒海におけるギリシア人の勢力伸長の相当に進んだ段階を反映していた。この場合は、およそ650以降である。

26 Philod. De pietate B 7262 Obbink

『エウローピア』を書いた人が謂うには、同じ〔ゼウス〕が彼女〔エウローペー?〕にも恋をしたが、彼女がゼウスと交わることを肯んじないので、ゼウス自らが彼女を誘拐したと。

27 Schol. (D) Il. 6.131

ゼウスとセレーネーの子ディオニューソスは、プリュギアのキュベラ山地でレアーによって浄めを得て、秘儀を教授され、この女神からあらゆる装備をもらい、全地を放浪した。合唱舞踏しつつ、秘儀を執り行いつつ。そして崇拝を受けつつ、あらゆる人間たちを先導した。しかし彼がトラーキアに現れると、ドリュアースの子リュクールゴスは、ヘーラーの憎しみによって嫌がらせをし、牛追い棒で土地から追い出そうとし、その者の養い親たちを攻撃する。彼〔ディオニューソス〕とともに狂宴に参加していたからである。だが、神の送りたもうた鞭に駆り立てられて、神を罰することに熱中した。そこで彼は神によって海中に沈み、テティスとエウリュノメーによって引き受けられる。こうしてリュクールゴスは不敬行為に及びながら報いなくはなく、人間どもの償いをした。というのは、ゼウスによって眼を取り上げられたからである。この歴史は多くの人たちが言及しているが、『エウローピア』を詩作したエウメーロスこそは、第一人者である。

28 Clem. Strom. 1.164.3

それどころか、『エウローピア』を詩作した人も記録しているが、デルポイにあるアポッローンの奉納神像が柱である所以は、次の詩に依るという。

かくしてわれらこの神に十分の一税として初穂を懸けたり。

聖なる揺るぎなく、高き柱(kivwn)から

29 Schol. Ap. Rhod. 2.946-954c, "アーソーポスの娘シノーペー"

シノーペーはポントスの都市。アーソーポスの娘シノーペーにちなんで名づけられた都市である。彼女をアポッローンが掠って、ヒュリアからポントスへ連れて来た……オルペウス詩(fr. 45 Kern)では、彼女はアレースとアイギーナの娘に系譜づけられている。しかしある人たちに依れば、アレースとパルナッサのエウメーロスとアリストテレース(fr. 581)に依れば、アーソーポスの〔娘に系譜づけられている〕。

30 Paus. 9.5.8

エウローペーを扱った叙事詩を詩作した人が謂うには、アムピーオーンがリュラを用いた最初の人となったのは、ヘルメースが教えたからであると。さらに石たちや獣たちについても詩作し、歌うことで、それらさえも導いたと。[註]

Cf. Apollod. Bibl. 3.5.5.

[註]アムピーオーンと兄弟のゼートスは、テーバイの市壁を建造した(『オデュッセイア』11.262-265)。アムピーオーンのリュラの音は、石たちを自らの調和する場所に動かせた("Hesiod." fr. 182)。アシオス(fr. 1)によれば、2人の兄弟はシキュオーンのエローペウスの息子であった。

31 Apollod. Bibl. 3.8.2

エウメーロスや、他の一部の人たちも言っている、リュカオーンにはカッリストーという娘もいたと。[註]

[註]エウメーロスは、いかにしてゼウスがカッリストーに恋をし、彼女を熊に変えたのかという物語を述べたに違いない。アルテミスが彼女を殺したが、ゼウスは彼女の子どもを救った。それがアルカースである(fr. 32)。アルカディア人たちの名祖である。

32 Apollod. Bibl. 3.9.1

アルカスと、アミュクロスの娘レアネイラ、あるいは、クロコーンの娘メタネイラ、あるいは、エウメーロスが言うところでは、ニンフのクリューソペレイア〔樫の樹のニンフ〕とから生まれた子どもたちが、エラトスとアペイダースである。

33 Apollod. Bibl. 3.11.1

メネラーオスはヘレネーによってヘルミオネーをもうけた……またクノーッシアのニンフによっては、エウメーロスに依れば、クセノダモスを〔もうけた〕。

34 Clem. Strom. 6.11.1

というのは、エウメーロスが〔次のように〕詩作したとき、

ムネーモシュネーと、オリュムポスに坐すゼウスとの9人の娘たちよ

ソローンはエレゲイア詩を次のように始める。「ムネーモシュネーと、オリュムポスに坐すゼウスとの輝ける子たちよ」(fr. 13.1 West)。

35 Tzetz. in Hes. Op. p.23 Gaisford

しかしコリントスのエウメーロスが謂うには、ムーサたちはアポッローンの3人の娘で、ケーピソー、アポッローニス、ボリュステニスであると。[註]

[註]ボリュステニスは、ボリュステネース河、つまり、ドニエプル河に由来。ケーピソーも河に由来するが、ギリシアにはケーピソス河は幾つかある。アポッローニスは、アケローイス(Hermann)とかアーソーピスとか、河に由来する他の名前と間違えているのであろう。