若者をはぐくんだ「コミュニティの力」「空間の力」

入居後20年余が経過し、入居当時幼児だった子供達もそのほとんどが成人している。2005年に行ったユーコートの20年を評価する調査のなかで、子供たちが、ユーコートの空間とコミュニティ(子供仲間や大人たち)にどのように影響され、いまどういう価値観を持っているのかを知りたくて、結婚や就職でユーコート外に転出した若者を中心にかなり詳細な聞き取りを行うことにした。

聞き取り調査の結果は刺激的だった。調査メンバーは、延藤さんや私をはじめ、ユーコートを継続的に見続け、コミュニティ活動や子ども達の様子をよく知る者が中心だったのだが、それにもかかわらず、その誰もが予想し得なかったほどに、ユーコートの大人コミュニティが発しつづけたメッセージ(単なる言葉ではなく行為としてのメッセージ)とユーコートという場所(空間)との関わりは、若者たちのなかに強い記憶として残り、価値形成に影響を与えていた。

「大人が自分達子どもと本気になって遊んでくれた」「一番叱られたのは○○のおばちゃん。でも、一番ほめてくれたのも○○のおばちゃん」「小さい頃は、周辺が自分に関わってくれるのが当たり前やと思ってた。中学、高校になってようやく他所は違うということがわかってきた」「(大人達がいろんなことを仕掛けてくれていたし、仲間同士でもいろんな遊びを発明していたから)ここでの暮らしは経験の密度が濃い」という言葉からは、子ども達が、大人たちのメッセージをきちんと受け取って成長していった軌跡がうかがえる。「いま住んでいるアパートでも人と出会ったらとりあえず挨拶する。当たり前のことだと思っていたら、大家さんにほめられた」「群れるのは嫌だけど、けっこう世話好き」という今の生活スタイルや「中学の頃は、もうほっといて、と思ったときもあるけど、いったん外に出て帰ってきとき、みんなが昔のまま受け入れてくれた。ユーコートに住み続けたい」という素直な気持ちは、子どもの頃の大人たちとの関係のなかで醸成されたものなのだ。「酒飲むと人が変わるオッチャンもいれば、うちの親のように飲まない者もいる。ここに住んでいて、人間というものの幅の広さを体得した」と語る女の子は、いまはマイノリティ・コミュニティの人たちとの共同生活を楽しんでいるという。「普通のアパートだけど、仲間が数世帯住んでいて、そこに友達が加わっていつのまにか5〜60人の宴会がはじまるのは、ユーコート仕込みかもしれない」と本人自身も認めている。

「小さい頃に生活の一部を共有している友達は大切。疎遠になっていても、今でも会うとすっと話せる」「二つ上の○○ちゃんのあとばかりついて廻っていた。そのお兄ちゃんとサッカーしたのが、いまバスケやっていることにつながっている」というように、異年齢の子供どうしの関係の豊かさも、彼らの精神世界の形成におおきく影響している。

幼い頃の空間体験も興味深い。「子どもの頃は、庭も他所の家も、ぜんぶ自分のもんや、という気持ちで巡り歩いていた」なかで、子ども達は、ワンルームの家や秘密の隠れ家のような屋根裏部屋、動く畳の家や火の燃える家と出会い、驚いたりワクワクしたりする刺激に満ちた空間体験の記憶を持っている。「うちはなんで〈普通〉なんやろう、畳も動かへんし、と思った」と語ってくれた若者は、自分が家を作るときは「小屋裏部屋があって、畳が動く家にしたい」という。

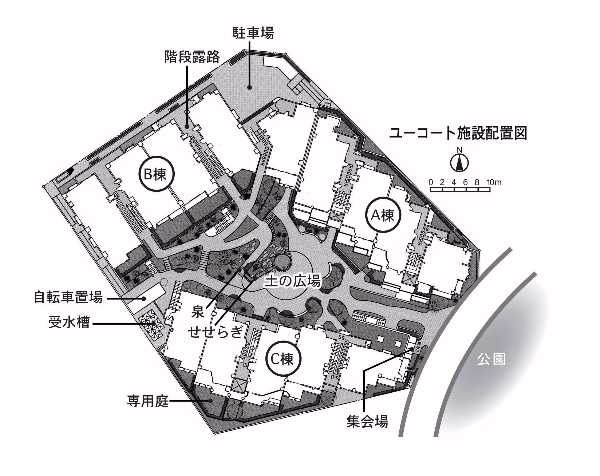

子ども達の記憶に残る一番たのしい場所は中庭である。「中庭がいちばん楽しかった」「みんなで鬼ごっこしたり、木の名前あてゲームしたり」「池の端の岩から岩に飛び移って、池に落ちたり」「靴がじゃまでもどかしくて、はだしで遊びまわっていた」という小さい頃から、「池の周りは小さい頃の遊び場。思春期になると、ベンチに座って友達とお喋りしていた。目に入る緑と、その向こうに見える建物が好き」という時期まで、中庭は彼らの大切な場所であり続けたようだ。気になっていた池掃除についても「夏に池の掃除をするんやけど、魚捕まえたりブラシでコケをとるのが楽しかった。一人やったらしんどいんやろうけど、子どもがみんないるし大人もいたから」という証言を得ることができた。共有の場があることで生じる協働作業は、わずらわしいことであると同時に、コミュニティを育む大切な場となる、と、今後は自信をもって語ることができる。

「中庭は好きな場所やけど、嫌いなときもある。無職になったときは、中庭を通って家に帰るのがいややった。でも、(いま司法試験をめざして頑張っている)もし試験に受かったときは、用事がなくても池を眺めながら、誰か声をかけてくれるのを待つ」(ユーコート在住)という言葉は、中庭空間が彼の情感と密接に関連する「わたしの場所」となっていることを如実に物語っている。…いま私たちの中のどれほどの者が、これほど身体化された「共有空間(コモン)」を持っているだろう?

「5〜6歳違う子らともタメグチききながら遊んでた。小学校に行くと、他の子ども達から、なんで歳の違う子と知り合いなん、とか、なんであの子があんたにタメグチきいてるの、といわれて違和感を感じた」と語ってくれた子がいた。また「自然がないとソワソワする。大きくなって他所の友達に、緑は維持費がかかるからいらない、といわれて驚いた」という子もいる。大人たちは、現実社会に抗って、〈大人たちが協働する、大人たちが子どもたちに真剣に関わる、異年齢の子どもどうしが共に遊ぶ、共有の場所に主体的に関わる〉というコミュニティを意図的に構築し、子ども達に示した。子ども達は、その状況が当たり前という小さな社会のなかで自然に成長し、社会関係や空間体験の第一歩をまなび、その後にはじめて「世間一般の社会」と出会うことになる。その分、大人たちが持つ気負いとは無縁に、気楽に「協働」や「ヒトのつながり」や「ヒトの幅を認めること」「自分たちの場所に主体的に関わること」の必要性を、当たり前のこととして「体得」しているようだ。そしてこれは、ユーコート第一世代がもち得ない彼ら第二世代のおおきな長所であると同時に、もしかしたら(意識化・行動の規範化しにくいという意味で)弱さなのかもしれない。

「いまは結婚してアパート住まいだけど、静かすぎて慣れるまで違和感があった。今すぐにでも戻りたい」という言葉に代表されるように、いま、多くの若者が「ここに戻りたい」「ここに住み続けたい」という。子どもの頃から活発だった子がそう語るだけなら予想の範囲内だが、子どもの頃おとなしかったり、集団に溶け込めていないのではないかと心配した子も含めてみんなが、大人との関係や異年齢集団との遊び、空間体験が自分の成長にとって、大なり小なり意味深いものだったと振り返る。さらに「ユーコートのようなコミュニティに住みたい。でも、ここは出て行く。これは親達の棲家だから、自分達の棲家は新しくつくる」「いま、知り合いと新しいコーポつくる活動してる。ここは大好きやけど、やっぱり自分達ではじめてみたい。そのときは、生き物が好きだからビオトープを作る(ユーコートの池は堅すぎる)」と語ってくれた子も2人いた。

ここまで書くとできすぎていて作り話めくが、本当だからしようがない。濃厚なコミュニティを負担に感じた者もいるのではないか、ユーコートでの暮らし方に対する反動だってあるだろう、というひねくれた私の予想は見事に裏切られ、ユーコートの子ども達(いまは若者たち)は、大人たちのメッセージと空間のメッセージを、気負いなくスムーズに受け止めつつ育ってきたようだ。

今回の聞き取りのおかげでようやく、ユーコートの試みは少なくとも子育てにおいては成功した、と確信を持って答える事ができる。そしてそのとき、「コミュニティの力」が有効であったことは当然として、今回の企画との関係で言えば、「空間の力」、即ち、すぐれた空間とヒトとの応答関係、が重要な役割を果たしていることを指摘しておきたい。やっぱり建築ってすごいんや。

乾 亨(いぬい こう)。

立命館大学産業社会学部教授・1級建築士・学術博士。1953年福岡県生まれ。京都大学工学部建築系学科卒業。同大学院修士課程修了後、設計実務に携わるかたわら、住民参加の住まいづくり・まちづくりを支援。コーポラティブ住宅「ユーコート」づくりに呼びかけ段階から関わり、設計者集団の中心メンバーの1人としてコーディネーターと設計者の役割を担う。'95年4月より立命館大学助教授。'98年より現職。専門は「住民参加のまちづくり」。神戸市真野地区など多くの地域でゼミ生と一緒にまちづくりの支援活動に実践的に取り組んでいる。

主な著書:「都市計画から参加のまちづくりへ」(『新・人間性の危機と再生』所収)「対話による建築・まち育て−参加と意味のデザイン」(共著)「まちづくり読本:機嫌よう暮らせるまちをつくろうやないか」(『21世紀の日本を見つめる』所収)。

主な建築プロジェクト(*は京都建築事務所在職中):・コーポラティブ住宅「ユーコート」*:(「京の家づくり会設計集団」による共同設計・コーディネート)、震災復興共同建替住宅「東尻池コート」:(「立江地区共同建替支援チーム」による共同設計・コーディネート)など。

|

前に

前に  目次へ

目次へ  次へ

次へ