観光=楽しい=楽しみながら参画するまちづくり提案

今年のフォーラムは、「都市観光」をテーマとしてサブタイトルには「暮らす・歩く・楽しむ・招く」とある。建築家として、一人のまちの住人として、大阪市西区京町堀での地域の人たちとの楽しみながらのまちづくり活動を紹介することで、都市観光(都市を楽しむ)と都市デザインを考えてみたい。

まちの誇り−町名の由来−

|

|

|

昭和12年当時の京町堀川(右手奥が現在HTAデザイン事務所のある新築昭和12年当時の安田ビル)(出典:大阪市西区役所より)

|

西区の昔の鳥瞰地図(出典:西区50年の歩み)

|

私の事務所は、大阪市西区京町堀にある。この界隈は、いわゆる大大阪時代(昭和初期)に魚市場として栄え、江戸時代に庶民の手で開削された堀川がめぐらされ、西に行けば木津川沿いの旧大阪府庁、東に行けば現在の府庁を繋ぐかつての大阪の繁栄を代表する通り、京町堀通りに面している。この町名も京都伏見の人たちが多く移り住んだことから名付けられた。大阪各地の地名は、土佐藩の蔵屋敷があった土佐堀、江戸の人が多く住んだ江戸堀、今も阿波銀行が残る阿波座界隈……まちを愛する人がその町の歴史と共にまだまだ多く残っている。

まちを愛する−愛好家との出会い−

それを実感したのは、今年5月19日に靱(うつぼ)公園フェスタのイベントで、「公園愛好家たちのトークライブ」にスピーカーの一人として参加した時からである。地元の方々がたくさん集まり、2日間に渡り、靱公園を舞台として楽しいイベントを手作りで行った。

その後もことあるごとに、同窓会と称して、まちについて私製のトークライブ(飲み会)が行われる。みんなが、楽しくそして真剣にまちづくりを議論している。

昔から住んでいたMさんは、「昔の靱公園は怖かった。まちとの結界があり、現在のいつの間にか通り抜けてしまう賑わいのある今の靱公園がとってもいい」という。

子供たちと水鉄砲ゴッコをするのが楽しみというチョイ悪親父風の青年実業家は、「管理されすぎた公園は子供たちのいない公園を作ってしまう。もっと自分たち(子供たち)の自主性を駆り立てる公園になれば、もっと親しみを感じる公園になる」という。

そして、管理する側の代表だったお役人のT氏も、まちとの関係が世界に類のないほど一体感を感じる靱公園を誇らしげに話している。

思いを形にする−Jazzyなコンビニ提案−

|

|

|

JAZZYなコンビニ提案。昨年のデザインフォーラムに

|

JAZZYなコンビニ提案を行った場所の現況風景。おしゃれなBICYCLECAFE。靱公園の緑と公園側入り口が、まちと公園が一体化した賑わいを見せている。

|

昨年のデザインフォーラムで、京町堀のまちの人にアンケートを行った。京町堀にコンビニがあったらいい。という要望が多く見られた。そこで京町堀に似合うコンビニは、便利さと人と靱公園の緑が触れ合うJazzが流れるコンビニがふさわしいのではと考え、デザイナーとしてまちの思いをひとつの形にする提案を行った。あれから一年足らず、私のデザインではないが、同じ場所にとても気持ちのいいBICYCLECAFEが出現した。ここは、自転車も売っているイタリアンのカフェというユニークなところで、靱公園の緑を借景に、公園からも人が出入りをしていてとても心地よい空間となっている。私にとっても、なぜかとてもわくわくする楽しい空間である。

外から見た大阪−靱公園界隈の役割−

ここ数年、毎年5月にオクラホマ大学の学生さん達が中之島の国立国際美術館から歩いて、京町堀の私の事務所、靱公園、と訪れるツアーの案内役をしている。

移動途中の街角での食堂前に陳列された、うどん定食の本物そっくりのロウ細工に驚く人、男同士で歩くビジネスマンの多さにびっくりするアメリカ人、私たちの何気ない日常生活が外国人にとってはとても興味を引くこともある。ただ、芸術性となると世界の一流都市に比べて評価が低いことも確かである。

中之島の美術館を出ると、京町堀までアートらしきものがひとつもない。辛うじて、私たち住む安田ビル1階にギャラリーを見つけることができる程度である。

|

|

|

中之島の国立国際美術館、開発予定の江之子島地区、靱公園をアートで繋ぐことで、歩いて楽しい大阪トライアングルゾーンになるのでは…

|

毎年5月、オクラホマ大学の学生さん達が、中之島の国立国際美術館、靱公園を視察に訪れる。その途中HTAデザイン事務所テラスでのランチ風景

|

今年になって、京町堀通りを西に行った旧大阪府庁跡地に現代美術センターが入居予定の開発計画が発表された。中之島とこの旧府庁跡地そして京町堀靱公園界隈は、歩いて回遊できる距離にある。ちょうど、東京の六本木森美術館、新国立美術館、ミッドタウンの距離感に近い。この界隈は、アートを媒体として、世界から注目される観光スポットとなっている。

大阪も中之島、靱公園、旧府庁跡地を繋げば、十分に世界に誇ることのできる都市観光スポットが誕生するはずである。それに大阪には水と歴史という大きな味方がある。私なりに、この水と歴史を生かした大阪の都市デザインを提案してみたい。それが、自称)京町堀川再生アートプロジェクトである。

楽しく歩けるまち−京町堀川再生アートPJ−

|

|

|

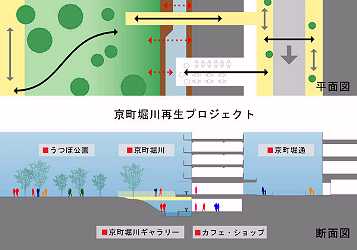

京町堀川再生プロジェクト・イメージ(運河編)

|

京町堀川再生プロジェクト断面イメージ

|

江戸中期、大阪商人は、物資を運ぶため、自らの手で、堀川を開削し、自らの手で橋を架け、活気と繁栄を培った。昭和30年代、車社会の到来にあわせて、すばやく堀は道路となり、経済の繁栄を生み出した。

もし、もう一度当時の堀川が出現したら、どうなるだろう、と思った。

古地図をよく見てみると、京町堀川の一部だけは、道路になっていない。靱公園の北側エッジに位置している。

ここに、京町堀川を再生することは、まったくの夢ではないのではないだろうか?何分、私たち、建築家は都市計画家に比べすこしは現実主義である。

昔は、物資を運んだインフラとしての水路、これからは大阪の文化を運ぶインフラになるべきであると考えた。

前に

前に  目次へ

目次へ  次へ

次へ