「緑としての建築」京都モデル |

都市における緑のあり方という問題は、 優れて文化的な事柄であり、 「都市構造、 建築形式、 コミュニティー、 緑と水の生活文化が有機的に結びついていたのがかっての京都の町並みであり」「市中の山居」と言う高度な都市文化を育んできた京都こそ、 「緑としての建築」と言う考え方を検討する場として相応しい都市と言えるだろう。 京町家という、 風土に根ざした、 緑とワンセットとなった「環境を内化した建築」という建築形態のあり方の延長に、 「緑としての建築」のあるべき姿が立ち現れるのではないかと期待された。

この「京都モデル」と言う建築(及び緑の)あり方が、 夏季の高温多湿という立地条件を持った京都というフィールドで有効なモデルであるならば、 幾つかの地域を除いて、 わが国の「都市建築のあり方」として、 ある程度の普遍性を持つものと考えられた(注2)。 京都という風土、 歴史により適合する新しい建築のあり方については、 これまでも「町家型集合住宅」の研究(注3)や、 多くの建築家の先行的取り組みがあり、 今回の「京都モデル」の検討においても、 それらを参考とした。

一方町家の緑のあり方については、 微気象コントロール・システムとしての役割や、 視覚的効果等に関するスタディーはあるものの、 都市レベルで見た緑のあり方や、 役割に関する情報は必ずしも十分とはいえない。

環境内化型建築としての京都の町家は、 中庭を持つことにより、 群として「隙間」の多い多孔質の形態を形成し、 その隙間を介して街に「緑」が進出する事ができた。 中村一氏の文に「隣地の方をのぞいてみて驚いた。 (中略)まるで松林がつづいているようであった。 その松は連なる町家の中庭が無数にあることも実感としてしめしていた」(注4)とあるように、 京都の町家の中庭は、 各家々の形態が似ていた事によって、 「各家ともほぼ同じような位置に配されることから、 全体としてグリーンベルト的に機能している」(注5)と言われ、 個々の町家の中庭が連担する事によって、 京都の市街地の環境骨格という「インフラ」を形成すると言う重要な意味を持っていたと言って良い。

すなわち、 町家の中庭は、 一町家の付属的要素ではなく、 町家および京都の市街地を支えてきた都市基盤構造の一つであったと言うことができる。

しかし前述の通り、 都市レベルと言う視点から見たその実体的概念は、 必ずしも明確なものとは言えない。 このことが、 京都というフィールドにおいて、 「緑としての建築」の「京都モデル」の目標設定に、 ある種の困難さをもたらしている事は否めない。 「緑としての建築」は建物の蓄熱面を覆うための「生きた植物」を外皮として持つ建築でであり、 原理的に言えば緑の外皮が街に「露出」することとなる。 そして、 外から見える、 道から見える「緑」が、 街に生命感を持った快適性を生み出し、 それが古い町並みに生命を吹き込み、 また京都の街を取り巻く山々とも呼応して、 京都を甦らせることを期待した。

そのような緑のあり方に対して、 「京都の緑は、 本来町家の奥に隠された緑であって、 街に露出しない、 緑が街に露出することによって、 京都の街が持っていた空間の型を破壊する事になる」と言う指摘がなされた。 すなわち、 京都の街の空間秩序の中の緑のあり方と言う問題の指摘である。

そのような街中における緑の「型」、 緑のあり方に関する「作法」が広く支持されているならば、 都市デザインとして当然それには十分な配慮が必要となる。 しかし、 一方現実の京都の街を見るならば、 そのような「型」とは違った多様な緑のあり方がある。 無論それら全てが古くからの「型」ではないことも確かではあるが、 それは現代の大都市京都に暮らす人々の切実な「緑」への要求の表れであると捉えるべきであり、 それもまた今の京都の型であろうとも思われた。

緑の問題に限らないが、 「伝統」の名のもとに一つの型を押し付けることは避けなければならない。 また、 一般に言う「町家の緑」の姿も、 歴史の中で見るならば、 また違った姿も浮かび上がってくると思われる。 京都の街が「表家造り」の町家だけで構成されていたわけではなく、 京都の町並みに、 それなりに緑が露出していたことも確かである。

京都に限らず江戸時代までの日本の都市の「スカイライン」は、 樹木で形作られていたと考えて良いだろう。 低い町家の屋根並の上に木々のスカイラインが連なり、 そこから社寺や公武の屋敷の屋根が聳え立つ、 このような景色が、 京都を含む当時の日本の街の姿であったと言えるだろう。 そして、 この様な都市の景色は、 20世紀初めころまでのアジアの各都市の「ルーズな都市」の共通の姿でもあったと言って良い。 特に京都は、 都市景観として見るならば、 市中に社寺が多かった事もあって、 町中にかなりの緑が露出していたことは確かな事と思われる(注6)。

一方明治期の京都の写真では、 そのような姿を確認する事は出来ない。 それには幾つかの要因が考えられるだろう。 一つは幕末の元治元年(1864)の「蛤御門の変」によって、 京都の市街地の大部分が焼失し、 ほとんどの町家と多くの木が失われたであろうこと、 二つ目は明治後期に入って都市の近代化のために道路の拡張が盛んに行われ、 多くの家屋が移転した事、 そして三番目に江戸時代の禁制が解かれ、 明治末になるとそれまでの棟高の低い中二階から本格的な二階家が多くなり、 通りに面した町家の棟高が高くなった事、 大型の西洋建築が出来たこと等が影響して、 街中の木々が見え難くなったものと推測される。

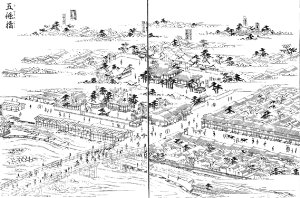

このような推測は、 直接モデルのあり方を決定するものではないがモデルの目標を考える時、 一つの示唆を与えるものと考える事ができる。 すなわち「緑としての建築」と京都の街の歴史的空間秩序との関係という命題を考える時、 「都名所図会」に描かれている町家の姿は(必ずしも正確な事実そのものでは無いとしても)これからの京都の街のあり方、 京都の都市空間像を考える上で、 我々にある目標となるイメージを与えてくれるものといえるだろう。

我々の想い描く「京都モデル」は、 おそらく比較的小規模の、 周囲の環境を収奪しない、 京都の風土や生活スタイル、 コミュニティーや価値観に沿いながら、 京都の街に緑と生態系を再生させ、 京都に緑の「スカイライン」を復活させることを目指すものとなるだろう。 一方道との関係では、 町家の「ショップハウス」としての歴史を踏まえ、 ファサードの連続性を重視する等、 京都の町並みの空間秩序に沿ったものとなるはずである。

そして、 「京都モデル」は単に建築のハード面のあり方だけではなく、 地域企業の持続と言った幅広い地域問題も視野に入れた、 建築、 緑を含む建設および維持システムのあり方についての、 考察を含むものとならなければならない。

「緑としての建築・京都モデル」は一種の文化的道具として捉えている。 そしてそれによって京都の暮らしが、 再び魅力あるものになることを期待している。 「京都モデル」を考えてゆく過程で、 地域環境を収奪しない、 されない事によって、 土地や建物のポテンシャルを維持しながら、 その時々のニーズに合わせて手入れ改造を重ねながら、 持続的に使って行ける「ロングライフの建築」という概念が浮かび上がってきた。 「緑」という時間の経過と共に成長し付加価値を増す要素からなる「緑としての建築」はまさに「持続」を前提とするシステムであり、 ポテンシャルを持続させるためには、 例えばコミュニティーによる環境ポテンシャルの「シェアリング」、 維持システムのシェアリングといった事が必要となる。 そして、 そのためにはおそらく開発ニーズのシェアリングと言った事が必要となるだろう。

例えば、 田端 修が提唱する開発の単位を個人から「お町内」にシフトする「環境分有」(注7)と言った考え方も今後検討されるべきだろう。 さらに、 「全取替え」ではない、 改修しながら長期にわたって使ってゆくと言うあり方を実現するには、 地元の事情を知った、 (緑を含む)小さな工事に対応できる、 小回りの利く建設業者の存在が欠かせないと言う指摘もなされた。 さらに、 このような考え方の延長に、 既存の建築物を「緑としての建築」化するシステムも、 当然視野に入れておく必要があるという指摘もなされた。

都名所図絵「五条橋」出典:都名所図絵を読む、東京堂出版

京都の町家の姿は江戸中期にほぼ完成されたと言われている。 そのころの京都の市中の景色を描いた「都名所図会」(1780年刊行)には、 町家の屋根並の上に、 中庭の木々が抜き出ている様が描かれている。 無論それらの絵は類型化して描かれており、 おそらく誇張もあり、 正確な記録とはいえないものの、 当時の町家の緑のあり方の一端を伝えるものであることは、 異論は無いであろう。 こうした形態は、 当時の町家が棟高の低い木造の2階家であったことを考えると、 むしろ当然のことと思われる。

(注1)「環境収奪型」開発とは、 「環境(外部)依存」の別の側面である。 開発によって、 外部にある個人もしくは公共の環境ポテンシャルを、 一方的に損なう開発であり、 同様の開発が隣接することによって、 自らの環境も損なわれるリスクを負っている開発である。 すなわち、 自らの開発によって何ら積極的に地域環境に寄与する事なく、 逆にそれが集積することによって、 確実に街の環境を破壊する、 非持続的な寄生的開発と言える。

(注2)建築家、 清水一は次のように述べている。

「京都という町は次に様になる。

・雨の降る日が多い。

・梅雨期に特によく雨が降る。

・雨は風をともなわず、 静かである。

・湿度が一年をつうじて高く、 しかも、 平均している。

・霞や霧が多い。

・冬の寒さが相当つよい。

・夏は風がないためにやりきれない。

こう列記してみると、 これは京都という特定の場所のことでなく、 われわれが漠然と考えている「日本」そのものの気候についていっているようなふしの多いことに気が付く。 京都は日本の代表選手として最高の有資格者なのだ、 という気がしてくる。

出典:柴田実、 清水一、 符川寛「京の民家」淡光新社

(注3)巽和夫+町家型集合住宅研究会「町家型集合住宅」学芸出版社

(注4)中村一「京の原風景」学芸出版社

(注5)新谷昭夫「京町家」光村推古書院

(注6)芥川龍之介は大正7年の「京都日記」の中の「竹」と題する文の中で、 (建仁寺の)「闇を払う竹薮と、 陽気な(祇園の)色町が向い合っている」事に驚き、 次のように記している。 「京都界隈にはどこへ行っても竹薮がある。 どんな賑な町の中でも、 こればかりは決して油断が出来ない。 一つ家並みを外れたと思ふと、 すぐ竹薮が出現する。 と思ふと忽ち町になる。 殊に今云った建仁寺の竹薮の如きは、 その後も祇園を通り抜ける度に、 必ず棒喝の如く自分の前へとび出してきたものである」「慣れて見ると、 不思議と京都の竹は剛健な気がしない、 いかにも町慣れした竹だという気がする」「これならば、 町中にあっても少しも差しつかえがない」。

出典:「京都日記」芥川龍之介全集第3巻、 岩波書店

(注7)「町家型集合住宅」(前出)

「京都モデル」は決してスタティックなモデルとはならないはずである。 おそらくそれは、 これからの京都の市街地建築が備えるべき条件、 計画目標をまとめた「覚書」といったものになるものと思われる。 そして、 今後幅広く議論を重ねてゆく事によって、 より意味のあるものになってゆくことを期待している。

都市開発における大規模化、 総合化の限界が明らかとなってきた今、 例えば www. のように小規模な「部分的」要素の連担によって、 全体的システムを構築する「緑としての建築」と言う考え方は、 今日的システムとして検討に値するだろう。 前に

前に  目次へ

目次へ  次へ

次へ

このページへのご意見は中村伸之へ

(C) by 都市環境デザイン会議関西ブロック JUDI Kansai

学芸出版社ホームページへ