第1回ワークショップ報告

「まちへの眼差し、 まちへの夢」

|

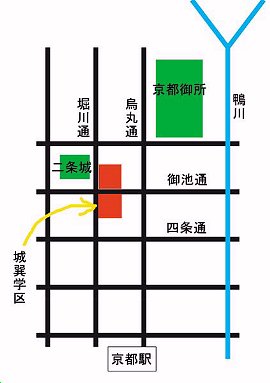

| 城巽学区の位置 |

●ワークショップの目的

中村:今のまちをどうしたら良いかのということは、 実は専門家の間でもよく分っていません。

ああしたらいい、 こうしたらいい、 とは言えるが、 何ができるか、 誰がやる気になるのか、 実際お住まいの方がどういったまちを目指しているのか、 といったことはまだよく分かりません。

今日、 住民一人一人が出来る範囲で、 自分たちの場所を良くすることが求められる時代になってきましたが、 その時に何を目指すかという共通のイメージをもっていないのです。

そこで私たちは、 具体的な場所をモデルにして、 身近なところからまちを考えて、 部分部分からまちを変えてゆこうという提案をしています。 今年で三年目に入ります。

今年は、 京都の都心部を対象として、 そこにお住まいの皆さんの声を聞いて、 それをもとに環境デザインのプロ、 学生も参加して、 まちの将来像を描いてゆくという試みをしたいと思います。

9月にセミナーで発表することを1つの目標にして、 4、 5、 7月とワークショップを3回やってみたいと思っています。

ワークショップの中心的な役割をしていただくのが上野さんです。

上野さんは東京にお住まいで、 これまで大規模なニュータウンの計画、 デザインのお仕事を中心にされてきました。

私はこれまで都市計画についての仕事をしてきました。 その経験からこれからのまちをどうやってつくっていくのが一番いいのかを、 もう一回考え直す時期にきていると思います。

今日本は、 政治にしろ経済にしろ大きな転換期にあって、 これから私たちは何を目標としていくのかということを一人一人が考えていかなければならない時代にきていると思います。

この問題は、 今まちを支えている現役の方だけでなく、 次の世代を担う方にも一緒に考えてもらって、 その人たちがまた次の世代の人にそういうことを考えてください、 と伝えてゆかないと続きません。

まちがある限り、 人の生活というものはあるわけなので、 今ここで何かを解決したとしても、 10年先50年先100年先の課題というものは必ずあるはずです。 したがって常に考え続けてゆくことが必要になってきます。

どうすれば考えつづけてゆけるのか。 例えば道路拡張やマンションが起きると、 地元の方がそれに対して意見をいう機会はあるが、 それが終わればたいていはそれきりで終わってしまう。 けれどもそのベースになるもの、 なぜ私たちはこう考えるのかという基にあたる、 私たちはこういうまちにしたいとか、 こういう暮しがしたい、 だから例えば道路についてはこういう意見を持っています、 ということを日頃から考えていれば、 例えば行政に対して自分たちの意見を述べたり、 あるいはマンション業者が入ってくれば、 私たちはこういう事を考えているから協力して下さいと言えるようになってくるでしょう。

個々の問題が出てきたときに考えるのも大切だが、 そのベースとして、 日頃私たちは今住んでいるまちに対して、 どういうふうに考えているのか、 どういうふうにもってゆきたいのか、 どういう問題があると考えているのかを、 皆さんで話し合ってゆくことが大事です。

それは歯磨きと同じだと思います。 毎日歯は磨かないと丈夫にならない。 虫歯になっても医者に行けばいい、 あるいは全部だめになっても入れ歯にすればいいと言ったってそれは自分の歯ではありません。 自分の歯のようにおいしく食べられません。

まちも日頃まちのあり方に関心を持って、 自分たちがやるべきことをやっていって、 初めて、 自分たちが出来ないところは役所に頼みましょうとか、 色々な人に協力を仰ぎましょうということになってゆくはずです。

日常まちをどうするかをそれぞれ考えて、 日々目に入るものに関心を持って、 これはいいとか困るといったことを、 お互いに話し合っていけるような仕組みをつくってゆかないと、 やはり個々の具体的な問題になったとき、 当然利害が違ってくるわけで、 そこで立場の違いからまちが荒れてしまうといったことがでてきてしまうことがあります。

その前に皆が日頃からこのまちについて、 私たちはこう考えているんですよ、 といったことを積み重ねてゆくことによって具体的な問題が出てきたときに、 より良く対処できるのではないかと思います。 こういったことは(古い建物の)改築、 建替えをどうするかを考えるときにも手掛かりになるはずです。

(世代を超えた)対話がないと長い時間の問題は解決しない。 そこで今回の試みはあえて非常に幅広い年齢層で話し合う場を持とう、 ということにしました。 これは実験ですから答えを出すのが目的ではありません。 世代を超えて1つのまちの在り方について語り合う機会を持ってみよう。 それができるのか、 果たして話し合いができるものかどうかは、 やってみなくては分からないということです。

今日皆さんにお集まり頂いて、 やってみて、 それがうまく動いていけば9月のゼミナールで城巽の方々に「私たちはこう考えました。 皆さんの意見を聴かせて下さい」という形で情報発信をしてゆこうと考えています。

それに対してそんなのやっても無駄、 続けていこう、 あるいは違うかたちの方がいいなど色々な意見があると思います。

それは次のステップで考えればいい。 今回はとにかくそういう実験をやってみませんか、 という呼びかけをして皆さんにお集まり頂きました。

生活する中でまちに対してどういう感想を持っているかということを、 話のきっかけとして話して下さい。

それをもとにしてどうすれば良くなっていくかということについて一緒に議論していきたいと思います。 その議論の過程で、 今日集まって頂いたメンバーがどういうことに関心を持っているかを絞り込んでいって、 次の集まりまでに何かの形でまとめて下さいという「宿題」を皆さんにお願いする予定です。

会を進めていく前に、 基本的なルールを説明しておきたいと思います。 今回のテーマは「100年後のこのまちに対してどんな夢をもっているか」で、 これをみんなで議論したいというのが集まりの目的です。 正しい答え、 間違った答えはありません。 一人一人考え方も経験も違います。 一人一人の夢に優劣はありません。

こういったら間違いではないかということは考えないで、 意見を出すときに遠慮は絶対にしないでいただきたいと思います。 それからここには幅広い年齢層が集まっていますけども皆さんは平等で、 対等な話し合いです。 ですから気楽に発言して下さい。

まちに暮らしている人の価値観は千差万別です。 例えば一つの家族の中でも一人一人の価値観は違います。 しかし一つのまちという場所で暮らすために一人では暮らせない。 違う考え方を持った人が一つの場所の中で協力して暮らしていく、 ということが今日扱う問題のもっとも基本的なことであり一番大事ことだということを頭に入れておいてもらいたいと思います。

正解はありません。 一人一人考え方は違います。 だけどまちは一人ではできない。 まちの中での暮しは一人ではできない、 ということです。

違った価値観を持った、 色々な意見を持った人が集まって初めてまちに暮らすことができます。 そのためにはお互いの違う意見を知って尊重することも必要です。 それを超えて協力することも必要です。 そういうことがまちをつくっていく為の基本的なルールです。

ですから今日皆さんで議論してゆくテーマは基本的にはそういう問題を扱っていることを理解していただきたいと思います。 そういうことを理解した上で話をすすめていきたいと思います。

「町家について」

フローリングよりも畳でごろごろする方がいい

これらのテーマについて、 若い世代には「100年後の城巽への夢」、 大人には「100年後の城巽に残したいもの」をそれぞれまとめておくという「宿題」を出した。 「宿題」は文でも絵でも口頭でも良く、 それぞれの参加者の「夢」を語ってもらうことを目的としている。 「宿題」は個人でも家族や友人でチームを作っても良いこととした。

5月26日の第2回ワークショップでそれらを発表しあい、 議論をする予定である。

●どのようなまちを目指すのか

上野:●世代を超えて伝える

もう1つ大事なのは、 これは長い時間に関係する問題なので、 親はまちについてどう考えているのかを子供に伝える必要があり、 若い人たちは今の大人が何を考えているかを理解しておくことが必要です。 また大人は、 次世代を担う若い人たちの意見を知っておく必要があります。 まちづくりは世代を超えた共同作業です。●ワークショップの進め方

今日する事と進め方をお話します。 今日は皆さんの声をお聞きすることが目的です。 まずお尋ねすることは、 「住んでいるまちの好きなところはどこですか」、 「あるいは嫌いなところはどこですか」です。●このまちの「好きなところ」「嫌いなところ」

ワークショップ参加者

彩夏さん (小学生)

一貴君 (中学生)

悠太君 (中学生)

修二君 (中学生)

貴彦君 (高校生)

地域の大人 2名

(1)このまちの「好きなところ」

(小学生の意見)

鴨川の上流は水がきれい (水の事勉強したときに知った)

だけど、 鴨川の下流は汚い (洗剤使用や水の無駄使い)

(中学生の意見)

子供が少ない分、 結びつきが強く仲が良い

学年の差に関係なく仲が良い

子供が一丸となって遊んでいる

学校の先生と話しやすい

(大人の意見)

祇園祭などの伝統行事がある

すてきな町家がある(総合学習で見学した) →うまく活かせたらいい

伝統工芸を守っている人が多数いる

(大人の意見)

街路が碁盤の目で分かり易い

自転車で回れるスケールなので買い物に便利

店の品物が良い 有名料理屋がある

食文化の歴史、 仕出し文化がある

1年中行事がある(寺社関係)

子供(小学生以下中心)が関わる行事が多い

子供みこし、 地蔵盆、 花祭り、 節分、 大文字

空也さん、 薬師寺、 下御霊の祭り(5月)

(中学生の意見)

子供の中にも町家が好きな人がいる(畳をフローリングに変えたくない)

町家は癒しの場所、 隣家の音が聞こえない(近隣が気にならない)

台所が土間なのが良い

半坪ほどの坪庭があることにより、 表は排ガスで空気が汚くても中の空気は新鮮

外からの視線がなく落ち着く。 安心。

(将来町家に住みたいか、 という質問に対して)住んでみないと分からないが、 町家に対して特にあこがれはない

(2)このまちの「嫌いなところ」

(中学生の意見)

遊べる広場が少ない

遊べる公園、 散歩する公園がない

運動場が狭い

堀川の水が少ない

観光名所(二条城,御所,大通り)には緑があるが、 狭い通りには緑がない

若い人(中高生)が参加できる企画や祭りが少なく、 参加しにくい雰囲気

大人のつくった枠組み、 ルールに合わなくなる

(伝統色が強いほど高校生は参加しなくなる)

区民運動会でも小学生の競技はあるが中学生が出られる競技は少ない

受験勉強で時間がなく地域の行事に関わることができない

(居場所がない)

(中学生、 高校生、 大人の意見)

まちなみがばらばら(京都らしさで揃えたい)

マンションが多い、 建ちすぎ、 京都らしさがない

マンションが建って、 見慣れた建物が見えなくなって寂しい

そこまでマンションを必要とする需要が多いのだろうか

ビジョンがなく、 いわば銀行主導でまちなみが変わっている

(大人の意見)

大人は本心をなかなか云わない(ウラとオモテあり)

近所付き合いが難しい(60代以上の世代)

各町内の個性がきつく(プライドが高い)、 中に入るとしんどい

商品が高い

●どうすればまちは良くなるか

(視点1)遊び場が少ない(主に中学生の意見)

○現状

昔のように子供が道路で常に遊んでいるのは、 町内の雰囲気としてはうれしい光景だ(土日、 夕方は車が少ない)

マンションの駐車場で、 怒られながらも遊んでいる

皆で(多い時で16人ぐらい)、 屋外で遊ぶことが多い(ガレージや御所の中のグランド)

公園はあるが小さい子供を守るために球技が禁止されている

「竹間公園」には木が多いが、 人工的な緑(柵代わりに直線に植えている)に変えられてしまった、 落ち着かない

林みたいな自然の緑がいい

水遊びは京都御所の小川でできる(ただし小学生向き、 釣り禁止)

釣りは琵琶湖、 鴨川上流でする 昔は御所にザリガニがいた 鴨川までは遠い

○希望

スポーツ(球技)ができる場所が欲しい 用具が借りられたらいい

学校のグランドを常時使えればいい

学校はまちの中心。 今は教育の場としてしか使われていないが、 イベントの場としての利用価値を出すと良い

開かれた学校にするため、 塀をなくしてグリーンベルトを設けているが、 防犯上危険な面もある

早く堀川に水が流れてほしい。 河原でジョギングや遊びができれば良い

堀川にも鴨川のように人が集まるようにしたい

鴨川でジョギングや散歩をしている人を見ると心が和む

(視点2)二条城の存在

あまり行かない 学校行事でしか行かない

周りに空間けっこうある

もっと開放してもいいのではないか

市の管理で予算がない

ライトアップのイベントを行なったが中途半端で、 効果うすい

お城より運動場の方がいい

だけど、 お城なかったら「城巽」という地名はない

(視点3)マンション・町並みはどうあれば理想的か(主に大人の意見)

○現状

マンションの裏に日が当たらないなど、 周りが迷惑している

マンション・ディベロッパーはプロ、 まちの人は素人(大きいものが勝つ、 市の認可があれば強い)

建物はいったんできるとつぶれるまである

市の指導(ビジョン)がない

高さの統一感がなく不自然

コミュニティのつながりがあればまちが良くなるのだが

(建つ前からマンションに反対し、 本心を言わないからかみ合わない)

仲の良いまちになればいいのに

人がたくさん入ってくるのはいいが、 新しい人は町内会に入らない

学区の運動場などの行事が成り立ちにくくなっている

小学校で「残したい建物」の写真を撮ってくる授業があって、 選ばれたのは地方裁判所、 第一勧銀、 府立図書館、 (などの様式建築)町家などだったが、 そのうちのいくつかは取り壊されてしまった

子供たちは良いものはきちんとみている

○希望

ヨーロッパでは、 まちづくりに関する規制が強いが、 それは市民レベルの合意がなくてはできない

ヨーロッパの人たちは、 どちらかといえば保守的で、 自分たちの生活、 価値観に自信をもっている

自分たちのまちに対する自身とプライドをもって、 次世代にそれを受け継ぐ必要がある

「私たちのまちはこうしたい」という都市像を共有できれば、 必ず街並みは良くなる、 これは京都に限ったことではない

このような意見を出し合うことを続け、 親がきちんと次世代に伝えることが大切である

「若い眼」はちゃんと見ている、 いいところ見ていて、 間違ったものは選ばない

大人も次世代に任せるのではなく、 自分達でも頑張らなくてはいけない

次の世代を担う人も、 自分たちはどうすればいいか、 どうやって実行していくかを考えていく必要がある

当日出された意見は、 「水や緑の自然環境」、 「遊び場やオープンスペース、 道」、 「マンション問題、 町並み、 景観」という3つのテーマに括ることができた。

このページへのご意見は中村へ

(C) by 都市環境デザイン会議関西ブロック JUDI Kansai

学芸出版社ホームページへ

目次へ

目次へ  次へ

次へ