祭りとコミュニティ

前に

前に  目次へ

目次へ  次へ

次へ

|

|

貴志御霊神社

|

|

|

地域図(昭和62年、 隣接するすずかけ台のまち開き、 貴志地区はすずかけ台校区)

|

ここは三田ニュータウンの北隣にある貴志地区の神社です。 この地域図で見ると随分広い旧市街に見えますが、 実際に家が建ち並んでいるのは一部分だけであとは全部田んぼという農村地帯です。 ここに隣接する形でニュータウン「すずかけ台」がまち開きしたのが昭和62年で、 校区は一緒です。 ですから村の子供達は神社の参道を通って、 すずかけ台の小学校に通っています。

祭りの概要

秋祭りは、 10月10日の体育の日に合わせて開催されています。 ここの秋祭りで有名なのが、 ホーヤホー踊り、 蛙跳び踊りです。

| |

ヤクビト

|

|

10人ほどの役付の人たちのことを「ヤクビト」と呼んでいます。 こんな風にモーニング姿、 帽子をかぶった正装で並んでいます。

|

| |

蒲団神輿

|

|

ここの蒲団神輿も子供が乗るのが慣わしなのですが、 現在は少子高齢化の影響で、 今年は初めて「村入り」していない住人の子供が神輿に乗りました。 なぜ分かったかと言うと、 蒲団神輿の様子を熱心にビデオに収めている夫婦がいて、 話を聞いてみるとそういう事情だそうです。 おそらく今後、 少子高齢化が進むと、 乗る子供が村入りしていようがいまいが構わないだろうし、 男の子でなくてもいいということになるかもしれないということです。

|

| |

ホーヤホー踊り

|

|

御旅所で行われるホーヤホー踊りで、 6人が踊ります。

|

| |

蛙跳び踊り

|

|

これは蛙跳び踊りです。

この踊りは、 御旅をしてきた祭りの本尊が神社の本殿に入っていくところを人々の目に触れないようにするため、 面白おかしく蛙跳び踊りをして人々の目を引きつけるというものです。 無形文化財に指定されている踊りだそうです。

|

貴志区申し合わせ規約では集会があるときは時間厳守で出席のこと、 欠席したら千円、 遅刻早退は5百円の罰金ということが平成12年に決められています。

また部落配当規約は貴志区の共有財産を分配するときの規約で、 同時に「村入り」という言葉で示される村人として認定されるための条件を記したものです。 それによると、 村人がしなくてはならない義務や分家した者への配当額(向こう5年は5分以下を与える)ということが書かれています。 また、 他所からこの地区へ来た者は50年以上住み続けると村人として認定され、 配当も与えられるとなっています。

祭りの運営実態

実はこの地区はニュータウンが出来たときに村の土地を売ったお金がありますから、 結構お金持ちなんです。 それで神輿も新調し、 祭りもにぎやかに行うことができるのですが、 この地区に住んでいる134世帯のうち「村入り」しているのはその半数の78世帯に過ぎません。

その人達は自治会費も払って氏子費も払っています。 祭りを行うのはこの氏子と呼ばれる人たちだけです。 それ以外の人たちは自治会費は払っているのに集会には参加できないということになりますので、 今の価値観で考えると不公平な感じがします。 ですから、 先ほど述べた「村入り」していない人の子供が布団神輿に乗るのは画期的なことらしいのです。

| |

自治会組織図

|

|

78世帯の氏子で代表される自治会は、 五つの部会に分かれ、 その部会以外に老人会、 青年会、 婦人会、 子供会があります。 そうした各会が、 氏子とそれ以外の家々をつなぐ役割を果たしているようです。 それらをひっくるめて貴志地区の自治会となっています。

|

| |

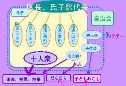

祭りにおける行動、 組織関係図

|

|

祭りを代表するホーヤホー踊りは、 氏子の中から10人衆が選ばれてそのうちの6人が踊り、 4人は正装して坐ります。 ヤクビトは老人会から選ばれた長老達が務めます。 婦人会はバザーをして自治会費を集めていますが、 祭りそのものでは表だった役はありません。 子供会は子供神輿を出していますが、 これは貴志地区に住む子供がだれでも参加しています。 祭りの中に入っているようで、 実は本来の祭りに参加していないという性格のようです。

村の人達は、 ニュータウンの人たちの有志が、 祭りに参加してもいいと言っているのですが、 今まで祭りに参加した形跡はありません。

|

前に

前に  目次へ

目次へ  次へ

次へ

このページへのご意見はJUDIへ

(C) by 都市環境デザイン会議関西ブロック JUDI Kansai

JUDIホームページへ

学芸出版社ホームページへ

前に

前に  目次へ

目次へ  次へ

次へ