前に

前に  目次へ

目次へ  次へ

次へ

1. 観光ガイドブック分析

江戸期のガイドブック事情

![]() 観光ガイドの歴史をさかのぼって江戸時代のものを見ると、 現在の観光ガイドに近いものが江戸後期に盛んに出版されており、 江戸時代初期にもすでにそれらしいものが出版されていることがわかります。 主として江戸、 京都、 大阪で出版されましたが、 名所案内としては、 『京童』(1658)、 また絵を主体とした『都名所図絵』(1780)が当時のベストセラーとなっています。 都市案内の最初の傾向は、 小さな町ごとの名所案内として出てきたのです。

観光ガイドの歴史をさかのぼって江戸時代のものを見ると、 現在の観光ガイドに近いものが江戸後期に盛んに出版されており、 江戸時代初期にもすでにそれらしいものが出版されていることがわかります。 主として江戸、 京都、 大阪で出版されましたが、 名所案内としては、 『京童』(1658)、 また絵を主体とした『都名所図絵』(1780)が当時のベストセラーとなっています。 都市案内の最初の傾向は、 小さな町ごとの名所案内として出てきたのです。

|

| 図1 町鑑の例『京雀』(1665、 京都大学図書館蔵、 部分) |

![]() 名所案内が出てくる一方、 町の商売や由来を記した『町鑑』も早くから出版されました。 図1は『京雀』(1665)といって、 町の様子や商工諸職を紹介したものです。 これを見るとどこへ行けば何が手にはいるのかが世の中の関心を集めていたことが分かります。 『江戸雀』(1667)や『難波雀』(1679)もほぼ同時期に出されています。

名所案内が出てくる一方、 町の商売や由来を記した『町鑑』も早くから出版されました。 図1は『京雀』(1665)といって、 町の様子や商工諸職を紹介したものです。 これを見るとどこへ行けば何が手にはいるのかが世の中の関心を集めていたことが分かります。 『江戸雀』(1667)や『難波雀』(1679)もほぼ同時期に出されています。

図2 諸国買物調方記の例『天保版買物独案内』(京都、 1692、 部分)

図3 浪花料理屋番付『浪花料理屋家号附録』(1840、 部分)

図4 『浪花市中はんじょう家玉づくし』(1840、 部分)

![]() そうしたものが発展したものに『諸国買物調方記』(1692、 図2)があります。 店名・地名・商標を記したものが職種ごとにずらっとならんでいます。 こういったものが各地で出版されました。 この他、 ハンディな料理屋番付(図3『浪花料理屋家号附録』)や名店番付(図4『浪花市中はんじょう家玉づくし』)のような狙いを定めたものも登場しています。

そうしたものが発展したものに『諸国買物調方記』(1692、 図2)があります。 店名・地名・商標を記したものが職種ごとにずらっとならんでいます。 こういったものが各地で出版されました。 この他、 ハンディな料理屋番付(図3『浪花料理屋家号附録』)や名店番付(図4『浪花市中はんじょう家玉づくし』)のような狙いを定めたものも登場しています。![]() これらのことからは、 買い物の手引きというより買い物そのものを楽しむ傾向が出てきており、 町の有名店舗が名所になる状況が都市という場所で生まれてきたと言えるでしょう。 都市における店(ミセ)の存在価値が高まってきたと読みとれるのです。

これらのことからは、 買い物の手引きというより買い物そのものを楽しむ傾向が出てきており、 町の有名店舗が名所になる状況が都市という場所で生まれてきたと言えるでしょう。 都市における店(ミセ)の存在価値が高まってきたと読みとれるのです。

|

|

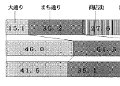

図5 1985年の「ブルーガイドパック・シティ」シリーズの分析結果 |

![]() そうすると、 都市によって観光的な店の立地状況が随分違っていることが分かりました。 例えば、 大阪では地下街が発達していますから、 お店も地下街が多くなっています。 京都は6割近くの店が町通りに立地しており、 神戸はある程度バランス良く立地していますが、 比較的商店街が多くなっています。 東京では、 名店と呼ばれるお店は銀座などの大通りに集中して立地していることが判ります。

そうすると、 都市によって観光的な店の立地状況が随分違っていることが分かりました。 例えば、 大阪では地下街が発達していますから、 お店も地下街が多くなっています。 京都は6割近くの店が町通りに立地しており、 神戸はある程度バランス良く立地していますが、 比較的商店街が多くなっています。 東京では、 名店と呼ばれるお店は銀座などの大通りに集中して立地していることが判ります。

![]() 今回改めて同様の分析をして、 立地の変化を見ようと思ったのですが、 残念ながら京都以外のブルーガイドはすでに絶版になっていました。 最近では都市紹介的な本や雑誌が多く出版されており、 以前のものを修正していくという本づくりの形式ではもう売れないのだと思います。 ですからブルーガイドでの経年比較はできませんでした。

今回改めて同様の分析をして、 立地の変化を見ようと思ったのですが、 残念ながら京都以外のブルーガイドはすでに絶版になっていました。 最近では都市紹介的な本や雑誌が多く出版されており、 以前のものを修正していくという本づくりの形式ではもう売れないのだと思います。 ですからブルーガイドでの経年比較はできませんでした。

|

|

図6 1987年の「エアリアガイド・タウンガイド」シリーズの分析結果 |

|

|

図7 1998年の「エアリアガイド・タウンガイド」シリーズの分析結果 |

![]() 図6 (1987)と図7 (1998)を比較してみました。 このシリーズでは地下街や建築物は一つのポイントとして紹介されており、 個別の店舗はカウントされていないので、 ブルーガイドのようにはっきりした特徴は現れません。

図6 (1987)と図7 (1998)を比較してみました。 このシリーズでは地下街や建築物は一つのポイントとして紹介されており、 個別の店舗はカウントされていないので、 ブルーガイドのようにはっきりした特徴は現れません。

|

|

図8 1998年の「エアリアガイド・タウンガイド」シリーズの分析結果−補正版 |

![]() また、 店の分布・立地場所が都市域の中でどのように広がっているかという作業も行いました。 図9は大阪の分布図です(分布図はいずれもエアリアタウンガイド、 1987より抽出)。 キタとミナミにお店が集中しています。 それに比べ、 京都の場合はお店が市街地の各所に散在していて、 都市域に広く分布していることが判ります(図10)。 神戸の場合(図11)は三宮、 元町のほか駅周辺に集まっています。 店の集中の仕方は大阪と似ています。

また、 店の分布・立地場所が都市域の中でどのように広がっているかという作業も行いました。 図9は大阪の分布図です(分布図はいずれもエアリアタウンガイド、 1987より抽出)。 キタとミナミにお店が集中しています。 それに比べ、 京都の場合はお店が市街地の各所に散在していて、 都市域に広く分布していることが判ります(図10)。 神戸の場合(図11)は三宮、 元町のほか駅周辺に集まっています。 店の集中の仕方は大阪と似ています。

図9 ミセの分布図−大阪市

図10 ミセの分布図−京都市

図11 ミセの分布図−神戸市

![]() このような分析結果から、 京都では伝統的な名所旧跡と諸種のお店が紹介の中心ですが、 大阪・神戸では、 新しい建物が誕生するとそこが新しい名所となって店が集まってくるのではないかと考えました。 言い換えれば、 店は新名所と一体化して開発されるという構造があると言えます。

このような分析結果から、 京都では伝統的な名所旧跡と諸種のお店が紹介の中心ですが、 大阪・神戸では、 新しい建物が誕生するとそこが新しい名所となって店が集まってくるのではないかと考えました。 言い換えれば、 店は新名所と一体化して開発されるという構造があると言えます。![]() 大阪・神戸ではそうした開発が都市の一部に集中していますので、 観光機能の観点からは都市域の一部しか使われていないようです。 それに対して京都では、 社寺などの旧名所の回りに店が広がり、 それ以外の市内にも老舗がぱらぱらと散在していて店そのものが名所化していると読みとれます。 それゆえ、 都市域を広く使い、 観光のエリアが広くなっています。

大阪・神戸ではそうした開発が都市の一部に集中していますので、 観光機能の観点からは都市域の一部しか使われていないようです。 それに対して京都では、 社寺などの旧名所の回りに店が広がり、 それ以外の市内にも老舗がぱらぱらと散在していて店そのものが名所化していると読みとれます。 それゆえ、 都市域を広く使い、 観光のエリアが広くなっています。![]() 以上が、 観光ガイドブックを分析して読みとれた都市の姿です。

以上が、 観光ガイドブックを分析して読みとれた都市の姿です。

このページへのご意見は前田裕資へ

(C) by 都市環境デザイン会議関西ブロック JUDI Kansai