�y ���ː��ƕ��˔\�̈Ⴂ�́z

�����ː��̒�`

���ː��ɂ͎�X�̍�p������܂����A�ł����ʂ�����p�͕�����d���i�C�I�����j���邱�Ƃł��B�Ⴆ�ΐl�̂ɏƎ˂��ꂽ���ː��́A�g�D���̐���d�����Đ��f�C�I���ƁA���_���C�I���ɕ������܂��B�����͉��w�I���������������̕�����ω������A���̂ɍł��e�����y�ڂ��ے��ƂȂ�܂��B�����œd����p�ɒ��ڂ��A�����̑�\�Ƃ��čł�����ӂꂽ��C�����グ�ĕ��ː��͒ʏ펟�̂悤�ɒ�`����Ă��܂��B

�w��C��d������\�͂�L���闱�q���܂��͓d���g�i���q�j�x

�@����ł́A���q�͊�{�@�́w�d���g���͗��q���̂����A���ږ��͊Ԑڂɋ�C��d������\�͂������́x�f�Õ��ː��Z�t�@�ł́w�A���t�@���y�уx�[�^���B�K���}���B100���d�q�{���g�ȏ�̃G�l���M�[��L����d�q���B�G�b�N�X���B���̑����߂Œ�߂�d���g���͗��q���x�����ŋ�C��d���ł���G�l���M�[��30��e�u�i�G���N�g�����{���g���d�q�{���g�F�G�l���M�[�̒P�ʂłPe�u��1.602�~10*10�@�i�j�ł����āA������G�l���M�[�̍������q���͂��ׂĕ��ː��ƂȂ�܂��B

���ː��ɂ悭������p�������Ă���g�߂Ȃ��̂ł́A�d�q�����W�������ł����āA30e�u�ȏ�̃G�l���M�[�������Ă��炸�A���d����p�͗L���Ă��Ȃ�������ː��Ƃ͌����܂��A�������߂Ă���d���g�̍�p�͕��ː��̍�p�Ɠ����Ȃ̂ł��B

�����˔\�Ƃ�

���˔\�͂��Ƃ��ƕ��ː����������ː����o���\�͂̂��Ƃł��B���ː������́A���q�����ĕʂ̌��q�ɂȂ�Ƃ��A���ː�����o���邪�A���̎��̒P�ʎ��ԓ����������˔\�ƌĂԂƂ�������܂��B���ː��ƕ��˔\�̈Ⴂ���������Ⴆ�Ƃ��āw�Y�ɉ��������A�Ԃ������鉊�����ː��ŁA����������ĉ������Ƃ��A���̔M�Œ�������G�l���M�[���o���\�͂����˔\�B�x�ƌ����܂��B

���ː��̒P��

�z�����ʁF�P�ʁi�f���j�O���C�@�@�@�@�@�P�f��=�P�i/����

�������ʁF�P�ʁi�r���j�V�[�x���g�@�@�P�r��=�P�i/�����@�@�P�r����1000���r��

���s���ʁF�P�ʁi�r���j�V�[�x���g�@�@�P�r��=�P�i/����

�z�����ʂ͏d��������A���ː��ɂ���ė^����ꂽ�G�l���M�[

�������ʂ͋z�����ʂɐ����W�����悶������

���s���ʂ͐l�̂ɕs�ψ�ɏƎ˂��ꂽ�ꍇ�ł��A���X�N�̕]�����ł���悤�ɂ��邽�߂̒l�ŁA�����̑g�D�A����̓������ʂɑg�D�d�W�����悶�����a�ŕ\�����B

���R���ː��ʂ͔N�ԂQ.�S���r���B�i���{�j�����B�e���̖�Q�S�{�B

���ː���Q���N���肤��Œ���ʂ͂Q�O�O���r��

�A���P�O�O���r���őَ��̉e�����l�����A�P�T�O���r���Œj���̈ꎞ�s�D���l���炦����B���N�ԂV�T�O���r���ȉ��ł́A���ː���Q�͍l���ɂ����B

�Ȃ�����t������ł���悤�ł����A���X�N��������Ă�����łǂ����Ă��������Ē��������̂��w���˔\�x�w�P�ʁx�Ȃ̂ł��B�����Ŕ�ׂĂ��P�ʂ�������Ȃ���Δ�r���悤���Ȃ��̂ŁA�������ĉ������B

�f�Õ��ː��Z�t����̃C���t�H���h�E�R���Z���g���e�I

�@���e����1���������A����Ƒ��e���o���オ��܂����B���ʂł��b����̂̓X���C�h�����ču�������������Ƃ�Ɋ����Ă���܂��B�O�U��͂��̒��x�ɂ��āA����́s�O��̕��K�t�Ɓs���X�N�����t�ɂ��Ă��b���܂��B

�܂����K����ł��B�O�b�����A���ː��ƕ��˔\�̈Ⴂ���������ł��傤���H

�悭�}�X���f�B�A�Ły�����Łi����j���ː������o����܂����z�ƕ���܂����A���R�E�ɕ��ː��͂�����̂ŁA������O�̘b�Ȃ̂ł��B���Ȃ̂͂ǂꂾ���̕��˔\�ʂ����o����A���ː��̎�ނ��ȂɂȂ̂�����Ȃ̂ł��B�i��ނ̔��ʂ͓���Ǝv�����E�E�B�j�����}�X���f�B�A�ɑ��Ďv���̂ł����A�ߏ�ӎ����������悤�ȕ\���͂�߂Ē��������Ǝv���܂��B�F��������ː��ƕ��˔\���������Ȃ��悤�C�����܂��傤�B

���ɕ��ː��̒P�ʂɂ��ė����ł��܂����H�����ɗ�������͓̂���Ǝv���܂��B

���̂Ȃ玄���w������A��J�Ȗځi�v���w�j�̈����������ł��B�i�S�ċ�J�Ȗڂ������肵�āi�j�j

�@�������C�������́A(�A���H)�Ǝv��ꂽ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���H

����́A�z�����ʁ@�@�@�F�P�ʁi�f���j�O���C�@�@�@�@�P�f��=�P�i/����

�������ʁ@�@�@�F�P�ʁi�r���j�V�[�x���g�@�@�P�r��=�P�i/����

���s���ʁ@�@�@�F�P�ʁi�r���j�V�[�x���g�@�@�P�r��=�P�i/����

�@�@�@�@�̕����ŁA�f���ł��r���ł����ǂ͓����P�ʂł͂Ȃ����ƌ����Ƃ���ł��B

���̗l�ȁA���s���ʂƂ��A�z�����ʂ𗝉�����ɂ͒P�ʂɒ��ڂ��A���̈Ӗ���m�邱�Ƃ��ߓ��ɂȂ鎞������܂��B�Ⴆ�A����̂i/�����ł����A�i�̓G�l���M�[��\���P�ʁB�����͏d����\���P�ʂł���A�i����́A�ËL���܂��傤�I�I�j������i�@/�@�j�Ŋ���Z�����Ă��܂�����A�i/�����͏d��������̃G�l���M�[��\�������̂ƂȂ�܂��B�������������Ă݂܂��B

�@�l�����x��P�ʂŕ\���Ɓc�A�l�����x�́A�ʐϓ�����̐l�̐��ɂȂ�܂�����A�l/���u�ƕ\������ł��B���̗l�ȕ\��������P�ʂ��r�h�P�ʂƂ����Đ��E���ʒP�ʂƂ��ĔF�߂��Ă��܂��B���{�ł͂P�X�X�Q�N5����萳���ɓ�������܂����B���ɂ��m���Ă�����͒m���Ă�����ː��̒P�ʁi�q�����g�Q���j�irem�����j�iCi�L���[���[�j�irad���h�j�͔p�~����܂����B�g�߂Ȃr�h�P�ʂ́i�����[�g���j�i���O�����j������A�i�j�i�ځj�i���j�Ȃǂ͓��{�Ǝ��̒P�ʂȂ̂ŁA�g��Ȃ��Ȃ�܂����B���Ȃ݂Ɋ��Z�͎��̒ʂ�ł��B

�Prem��100���r���i���s���ʁj1rad��10���f���i�z�����ʁj�PCi��3.7*1010�i���˔\�j

�P�q��0.258���b/kg�i�Ǝː��ʁj�z

�@�b���E�����܂����B�i�O�O;�j�{��ɖ߂�܂��B

�z�����ʁA�������ʁA���s���ʂƂ��A�S�ĕ��ː��̃G�l���M�[��\���Ă��邱�Ƃ��P�ʂ��������܂��B�ł͂Ȃɂ��Ⴄ���Ƃ����ƁA�z�����ʂ͐����ʂ�ŁA����ɕ��ː��̎�ނɂ��ς��G�l���M�[�̃s�[�N�����Ɋ��Z���ꂽ���ː��d�W�����l�������̂��A�������ʂɂȂ�܂��B�ł�����z�����ʂƁA�������ʂ͓����i/�����ŕ\����A�Ӗ��������ς��̂ŁA�f���Ƃr���ɒP�ʕ\�����ς���Ă��܂��B

�@���s���ʂ͍ŏ��ɐ��������ʂ�A��ÊE�őS�g�ɕ��ː��𗁂т��邱�Ƃ͍l�����܂���̂ŁA�ꕔ�ɏƎ˂��ꂽ���ː��ʂ�S�g�ɏƎ˂����ƍl���āA�g�D�d�W�����悶�ĕ\���ꂽ���̂ł��B���̐��l���픘�ʂ�\���܂��B�������ʁA�z�����ʂ��픘�ʂ̎w�W�Ƃ��ėp�����܂����A�����܂Ŏw�W�ł����āA���픘�ʂƂ͌����܂���B

���܂ł̐����ŕK�����s���ʁ@���@�������ʁ@���@�z�����ʂƂȂ邱�Ƃ���������ɂȂ�ł��傤���H

�@��A�P�ʂŒm���Ă����ė~�����̂́A���~���A?�}�C�N���Ak�L���AM���K�AG�M�K�Ȃǂ̒P�ʗʂł��B

�y�P�r���̕��ː��ʂ����o����܂����z�@�y1000���r���̕��ː��ʂ����o����܂����z

�@���̕��Ō�҂̕������ː��ʂ������Ɗ������܂��H�����v���͎̂������ł��傤���H��Ƃ��������e�̕Ȃ̂ł����A�~�ߕ��ɂ���ẮA�ߏ�ӎ����������\�����Ǝv���܂��B�F������������P�ʗʂ��o���܂��傤�B

�P�r����1000���r����1000000?�r���B�i�P���r����1000?�r���j

1�f�r����1000�l�r����1000000k�r����1000000000�r���B

�@���K�����Ă��邤���Ɏ��ʂ��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂����E�E�B�i�v�Z�������肵�āB�j

����͕K�����X�N�ɂ��Đ��������Ă��������Ǝv���܂��̂ŁA����͂����܂łƌ������ƂŁB

�f�Õ��ː��Z�t����̃C���t�H���h�E�R���Z���g��O�e�I

�O��̕�������o�߂��Ă��܂��܂����B�N�x���Ŏ��������Ɩ������܂��Ă��܂��X�V���x�ꂽ����[�����l�ђv���܂��B���i�D�D�j��

���Ĉ��A���ƒP�ʐ�������ɐ������Ă܂���܂����̂ŁA���̒m�����g���ă��X�N���������Ă��������Ǝv���܂��B

�@���ː��́A�g���������Ί댯�Ȃ��̂��ƌ������Ƃ͊F�����m�̒ʂ�ł��B�ł���Ε��ː��͗��тȂ������A�l�̂ɂƂ��ėǂ����͌����܂ł�����܂���B���������̕��ː��𗘗p���Ă�����̂Ƃ��āA�w�������A���ː����ÁA���q�͔��d�Ȃǂ����i�������Ă���g�߂ɂ���A�댯�Ɣw�������ɂ����Ԃł��B���ɂw�������͂��Ȃ�̕����o������Ă��邱�ƂƎv���܂��B

���҂���y�ŋ߂w���ʐ^���B�����̂ł����A���B���đ��v�ł����H�z

�Z�t�@�@�y���v�ł���z

�@�悭�B�e���Ō��킳����b�ł��B���̉�b�����ŁA���̕��͔[�����ꌟ�������܂��B�ʂ����Ė{���Ɋ��҂���͔[�������̂ł��傤���H�����v���Ƃ���A�����C�ɂȂ���x�ł̎��₾�����̂ł͂Ƒz�����܂��B�������̊��҂���́A���t�ɂ��Ď��₳��܂������A�����^�₪�����Ă����̂܂܌��������銳�҂��唼���߂Ă���̂��Ǝv���܂��B���Ƃ����āA�������O�ɂ��̗l�Ȏ��������Ă��A���B�Z�t�́y���v�ł���z�Ƃ����������Ȃ��̂�����ł��B�Ȃ��Ȃ�A���̐���������̂ɂ͂��̃y�[�W�̂悤�Ɏ��Ԃ�v���Ă��܂�����ł��B�ł͋^���A�s�����������邽�߂ɂ͂ǂ�������ǂ��̂ł��傤���H

�@����́A�f�@���Ɏ���𓊂�������̂��œK�ł��B�y�����搶�ɂ͕����ɂ����z�ƌ������͌������O�ł͂Ȃ����O�ɋZ�t�Ɏ���𓊂������ĉ������B�\���Ȃǂł͓d�b�ł��t���Ă����{�݂͂�������͂��ł��B�����Z�t��ɂ����≺�����Ă����܂��܂���B�������Ԃ������邩������܂��A�\�Ȍ��肨�����������܂��B

�@���b���E�����Ă��܂��܂����B�i�O�O;�j

�@���Ė{��ł��B���܂ŒP�ʂ̘b�����C���ɂ��Ă܂���܂������A���̐����̒��ɂP�r���ƌ����\��������܂������A�ł͕��ː���\�����l�łP�Ƃ͂ǂꂾ���̕��H�ʁH�ƂȂ��ŁA����́A���R�E�ɂ�����ː��ʂƁA�g�߂ɂ�����ʂƁA�����ɂ����ʂ��r���Đ������Ă��������Ǝv���܂��B

�@�܂����R�E�ɂ�����ː��ł����A�������͑��z�����i�F�����j�A�y��A�l�H���Ƃ��Ă̓R���N���[�g�Ȃǂ�������ː��͏o�Ă��܂��B����1�N�Ԃ̔픘�ʂ͂P�D�T���r���i���s���ʁj�ŁA����͕��ϓI�Ȑ��l��\���ꏊ�A���ɂ���ĈقȂ�܂��B�n����O�ƍl����ƁA�R���ł́{�i�F�����ʂ�������ׁj�A�n���X���{�i�y��A�R���N���[�g����̗ʂ�������ׁj�A�ƂȂ�܂��B����s�@�ɏ��ƁA�R����荂�����ɂ����ł�����픘�ʂ͑�����킯�ŁA���Ȃ݂ɂP�O���Ԕ�s����ƂO�D�O�S���f���̐��ʂ�����A����͈��̋����B�e�̖��ɑ������܂��B�i�p�C���b�g�A�X�`�����[�f�X����̋Ɩ��͎��B�Z�t��胊�X�N���Ă����ł��B�Ȃ��Ȃ�픘�ɂ�郊�X�N�������ł����A����v���X��s�@���̂̊m�����͂邩�ɍ�����ł�����j

�@���̗l�ɐl�͂����ȕ��ː��𗁂тĂ��đ��g�[�^���œ��{�l��1�N�ԂŔ픘���Ă�����ʂ͂S���r���O��ƌ����Ă��܂��B�����̕��ː���l�͗��тĐ������Ă����ł�����A�S�A�T���r�����x�ł̐��ʂł͂Ȃ����͖����ƌ������Ă��܂��̂������Ē����܂����H

�@���͈�ÊE�ł̌����ɂ����ː��ʂ͂ǂꂭ�炢�ł��傤�H

�@�݂Ȃ���͂��܂育���m�ł͂Ȃ����Ǝv���܂����A�w���B�e1��̐��ʂ́A�B�e���ʁA�������e�A���u�ɂ���Ă܂��܂��Ȃ̂ł��B���ł��悭��r����鋹���B�e�ł����A����͔픘�ʂ����Ȃ����ނɓ���܂��B���A���A���A���[�Ȃǂ͋����B�e�����ʂ͑����A���͋��̂P�O�{�̐��ʂ��K�v�ɂȂ�܂��B

�@�ł͑�܂��Ȑ��ʂ����L�Ɏ����܂��B���Ȃ݂ɉ��L�̐��l�͔픘�ʂł͂Ȃ��A���ː��ʂł������ԈႦ�Ȃ��I�I

�����O�D�P���f���F�����A�����A���ՂP�D�Q���f���F���P�D�V���f���F���[�P�D�W���f��

�i�픘�ʂ͕K�������菭�Ȃ��Ȃ苹���ł͂O�D�P���r���A�����łO�D3���r�����炢�ɂȂ�܂��B�j

�@�����̐��l�͂P�X�X�S�N�̃f�[�^���Q�Ƃɂ��Ă��āA���ꂪ�P�X�V�S�N�̃f�[�^�ł��Ƌ����łS�O���t�o�A���łT�T���t�o�A���[�Ɋւ��Ă͂X�O���t�o�ɂȂ�܂��B

�����ɋߔN��Ë@�킪�i�����Ă��邩������A���݂̂w���B�e�����S�ɍs�Ȃ��Ă��邩������ɂȂ���ł��傤���H�i������v���ΐ̂̕��͂��Ȃ�̃��X�N��w�����Č��������Ă����̂ł��ˁB���҂�����Z�t������B����̑��u�ŋƖ����o���Ă悩�����B�_�i�Ov�O�j�^�j���ŋ߂̓A�i���O����f�W�^���B�e�ɕς���Ă����Ă����ÊE�ł́A�X�Ȃ�픘�ʂ̌y���������܂�Ă��܂��B

�@�i�������A��Â̐i���ɂ���Ĕ픘�������Ă��镪�������܂��B�̂Ƀ��X�����邱�ƂȂ���p���s�Ȃ��J�e�[�e�������ł��B�������ԁi���ː���A�����ďƎ˂��A���j�^�[�ɓ���Ƃ��ĕ\������p�j�������Ȃ�Ƃǂ����Ă��픘�ʂ������Ă��܂��܂��B�i���������Ɋւ�鎖�Ԃł́A�����̔픘�ʑ����͖ڂ��҂�Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ǝv���܂����A�T�O���f�����邱�Ƃ������悤�����A���Â��s���Ă��܂��B�j�j

�@����̂��b�͂����܂ŁB����͍���̕⑫�����ƁA���ː���Q�̐G����ƍl���Ă��܂��B����ł�

�f�Õ��ː��Z�t����̃C���t�H���h�E�R���Z���g��l�e�I

�@

�@�܂��܂��A�X�V�ɂ��Ȃ�̎��Ԃ��o�߂��Ă��܂��܂����B�������邱�Ƃ̓����Ɋ����Ă���܂��B���̘A�ڂ��������Ă��ƂQ�炢�ŏI���܂����A���̌���ʂ̓��e�ŁA�Ȃɂ�����Ă��������Ǝv���Ă���܂��B�n�C�B

�@�����g�Q���B�e�ł͐l�̂ɉe�����قƂ�ǖ����i�O�ɋ߂��j���Ƃ������Ă��܂������H���ː������ł͖��Q�Ƃ����܂����A���Ȃ��炸�Q�͂���܂��̂ŁA���ː��������鎞�ɂ͕K���팟�҂ɗ��v�������ƌ��������Ă͂����܂���B�i�Ӗ��̂Ȃ��픘�����Ă͂����Ȃ��ƌ����Ӗ��B�j�팟�҂̏���闘�v�ƁA�픘�ɂ��e���̊m����V���ɂ����A���v�����鎞�������ː����������{���Ă�������ł��B�F������������e�𗝉����Ď�f���܂��傤�I

���ː���Q�ɂ���

�w���ː��͊댯���I�x�w���ː��͕|���x�Ǝv���Ă�������͑����Ǝv���܂��B���ɔ픚�����{�́A�픘�����ƍl����������Ȃ��Ȃ��Ƒz�����܂��B

�@�ł́A���ː���Q�ɂ͂ǂ�ȕ��������āA�ǂꂭ�炢�̗ʂ𗁂т�ƁA�ǂ��Ȃ��Ă��܂��̂ł��傤���H�y���̐����̑O�ɕ��ː��𗁂т�Ɖ��̏�Q���N��̂��ȒP�ɐ������܂��B���ː���l�̂ɓ��Ă�ƁA���ː��̍�p�Ől�̂̌��q���C�I�������Ă��܂��܂��B���̃C�I���̒��ł������Ȋ���������C�I���i�t���[���W�J���ƌĂԂ����ł��j���זE���̂c�m�`�ɏ������Ă��܂��܂��B���̏��͊��S�C�������̂ł����A���ɂ͍זE�����N��������A�C�������܂����������Ƃ��Ďc���Ă��܂��A�l�̂ɏ�Q�Ƃ��ĕ\��鎖���N��킯�ł��B�ł�����A��������t���[���W�J���������i��ʂ̕��ː��𗁂т�ƁA��͂葽���̃t���[���W�J������������܂��j����A���ꂾ���c�m�`�ɂ��鏝�������Ȃ�A��Q���N��m�����オ���ł��B�������C��

�����܂łɍēx���ː��𗁂т�ƁA��͂�c�m�`�̏��͐��펞��葽���Ȃ��Ă��܂��܂��B���̍l�����w���ː��͑̂Ɏc��~�ς����x�ƌ������Ă��܂��B�x

�@���ː���Q�ɂ͐l�̏�Q�ƁA��`��Q�������đO�҂͋}����Q�ƁA�Ӕ�����Q�Ƃɂ��������܂��B�l�̏�Q�ɂ͔����a�A�Ɖu��Q�A�畆���A�s�D�A������A�t�s�S�A�����Q�A���A�i�ȏ�͔Ӕ�����Q�j�o���A�g���A�E�сA�т��A��ᇁA���q�����A�������A�p�����A�x���A�q�f�A�����A�����A�t���i�}����Q�j�ȂǑ�\�I�Ȗ��̂��`���C�X���Ă݂܂����B�l�̂����S���鎞�ɂ́A��́y���@�\�s�S�z���A�y������s�S�z�ɂȂ��Ă��܂��܂��B

���̂��������A���ː��𗁂тȂ��Ă��N�肤��a������ŁA���ʂȕa�C�ł͖������Ƃ�����Ǝv���܂��B��ʂ̕��ː��𗁂т����́y���ː���Q�z�ƌ����܂����A�ɔ��ʂ̕��ː��𗁂т����ɂ́A���R�������A���ː��ɂ����̂����ʂł��Ȃ��Ȃ��ł��B����قǕ��ː���Q�Ƃ͊m�����Ⴂ���̂Ȃ̂ł��B

�@�ł͋�̓I�ɂǂꂭ�炢���ʂ𗁂т�ƕ��ː���Q���N��̂ł��傤�H

���L�\�ɕ\���Ă݂܂����B

���ʁi�N�ԁj �Ǐ� ���l

�O.�O�T�r���ȉ� �w�lje���͍l�����Ȃ��B 0.05Sv��50mSv

�O.�O�T�`�O.�Q�T�r�� �c�m�`�Ɉُ��F�߂邪���t�A�l�̂ɕω��͂Ȃ��B

�O.�Q�T�`�O.�V�T�r�� ����ɐl�̂ݕω����N��B

�O.�V�T�`�P�r�� �P�O���̐l�ɓf���C���N��B 1Sv�ɒB����ɂ͋����B�e�Ŗ�1����

�����B�e�Ŗ�R��K�v

�P�`�Q�r�� �唼�̐l�ɂȂ�炩�̏ǏN��B

�R�r�� �P��Ǝ˂łT�O���̐l���R�O���ȓ��Ɏ��S����B���̒l�͐g�̓����ł̐��ʂł����āA�Ǝ˗ʂł�4.5Sv�ɑ�������B

���̗l�Ȑ��l���������܂��B�T�O�O���r���ȉ��ł͂Ȃ����Ȃ��ƌ����B�O.�V�T�r���܂łȂ�A�v�����ɂȂ鎖�͍l���ɂ������Ƃ�����Ǝv���܂��B�����ł̔픘�ł͂Q�O�O���r���܂ł͂܂�������肪����܂��A�َ��ł͂P�O�O���r���ʼne��������Ƃ����Ă��܂��̂ŔD�P�̉\����������͂悭�o���Ă����ĉ������B

�i�o���Ă��܂����H���R���ː��́A�N�Ԃǂꂾ�����������B��R�e�����Q�Ƃ���I�j

�@��ʓI�ɂ͂P�r�����w��Q���N����ʁx�ƍl�����A���l���ɂP�r���ɒB����̂ɕK�v�Ȑ��ʂ��L�ڂ��܂����B���̌�������������炵���為�Ј�����B

��ɂ��蓾�Ȃ��ƌ�������܂��B

�@�i���ː����Â͂��̎E�����͂𗘗p���āA��ᇂ�����E���ɍs����ł��Ȃ�̐��ʂ��g�p����Ă��܂��B����Ď��Ìv��Ƃ����̂��p�����A���ː��̏Ǝ˗ʂ��v�Z���Ď��Â��s���Ă��܂��B���Ȃ݂Ɏ����g���ÂɌg����������Ȃ��̂ŏڂ����Ƃ���܂ł͔���܂���̂ň������炸�j

�f�Õ��ː��Z�t����̃C���t�H���h�E�R���Z���g��ܒe�I

�����v���C�}���E�P�A�s���u���ōu�����Ă���͂�A�P�N���o�߂������܂����B�����������͔̂��ɑ����ƒɊ����鍡�����̍��ł��B�{�N�x�̃v���C�}���E�P�A�s���u���́A���ː��Ǘ��m�̈����搶�ɂ��肢�������܂��āA���ː��픘�ɂ��ču�����Ē����܂����B

�����̓��e�͌���A�b�v�������ƍl���Ă���܂��B�ƌ������ŁA������̂��̘A�ڂ͍ŏI��ł��B�Ō�̍���͕��ː��̎G�w�Ƒ肵�ď��X�A���ː��̗��j�ɂ��Ă��b���������܂��B

���ː��̗��j

|

���ː��̔����́u�E�B���w�����E�b�E�����g�Q���v(1845-1923) ���A������107�N�O��(1895�N)�P�P��8���i��ɁA���̓��𢃌���g�Q���̓���ƌ����܂��j�^��ǂ̒��œd�C����d������������s���Ă���Œ��ɂ��̐^��ǂ������ŕ����Ă���̂ɗ��ꂽ�ꏊ�ɂ���u�����������Ă��邱�Ƃɋ��R�C�����܂����B�ڂɂ͌����Ȃ��s�v�c�Ȍ����������߂��Ă��邱�Ƃ�������ł��B�����Ŕނ͂��̐��̕s���̌��ɂw���Ƃ������O��t�����̂ł��B�w���́u���̕s���̐��v�Ƃ����Ӗ��Ȃ̂ł��B�i�~�X�^�[�w�Ƃ��Ɠ����Ӗ������Ȃ̂ł��I�I�j

�F����͂w���B�e���s����������g�Q���B���ė��܂���ƌ����悤�ȕ\����p����Ǝv���܂����A���͂��̃����g�Q���Ƃ������t�́A�w���̔����҂ł����P��m�[�x�������w�܂����A�h�C�c�l�Ȋw�҃E�B���w�����E�b�E�����g�Q�����m�̖��O�Ȃ̂ł��B�ł�����A��L�\������{�꒼��Ƣ�R�c����B���ė��܂���ƌ����Ă��鎖�ɂȂ�܂��B

���̌�w���͏ڂ�������������Ȃ��܂�������A���ː����ʂɗ��т�Ɛl�̂ɊQ������Ɖ���Q�O�N���̊Ԃ܂ŁA��������K�l���̂������Č�����I�I��Ȃǂ̃L���b�`�t���[�Y��t�����A�哹�|�Ƃ��ėp����ꂽ���������������ł��B

�@�����Ď��͗���1928�N�ɕ��ː���\���P�ʂƂ��āA�����҂ɂ��Ȃ�Ń����g�Q��(R)�ƌ������̂����߂��܂����B�i���݂͕ʂ̒P�ʂ��g���Ă��܂��B�ȑO�̃y�[�W���Q�ƁI�I�j

���ː��֘A�ł�����l�i�v�ȁj�Y��ĂȂ�Ȃ��l�������܂��B����̓m�[�x���܂��A���E�ł�����l�A��x������L�����[�v�l��ł��B

|

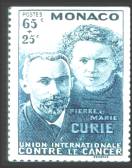

�L�����[�v�l�́A�P�W�U�V�N�Ƀ|�[�����h�Ő��܂�A�p�������w�Z�̎�����C�������s�G�[���E�L�����[�Əo��������܂��B

���̌��l�́A�x�N���������������E�����z����o�Ă���s�v�c�Ȍ����̌������d�˂邤���ɁA�u�E�����ȊO�ɂ���̌������o������������̂ł́H�v�ƍl���A�����鉻���������܂����B

�����ĂP�W�X�W�N�V���A���ɃE�����ȊO�̐V�������f�����܂��B�L�����[�v�l�͂��̐V���f�ɁA�c���|�[�����h�̃��e�����u�|���j�A�v����w�|���j�E���x�Ɩ��t���܂����B�i�|���j�E���̔����I�I�j

�����ŃL�����[�v�l�́A�����A�u����p�������\�͂ɑ��g���˔\�h�A���˔\������������o����̂��g���ː��h�ƌĂԂ��Ƃɂ����̂ł��B�ł�������˔\��\���P�ʂ̓L�����[�i�b���j�ƌ����悤�ɂȂ�܂����B�i���݂̓x�N�����i�a���j�ł��B�ȑO�̃y�[�W���Q�ƁI�I�j

�@�������|���j�E�������o��������A�z�������̌������o�Ă��邱�Ƃ�����A�T������̂P�Q���A�L�����[�v�Ȃ̓E�����A�|���j�E���ȊO�̐V���f���B���̐V���f�ɕv�Ȃ́A���˂��Ӗ����郉�e����́u���W�E�X�v����w���W�E���x�Ɩ��t���܂����B

�L�����[�v�Ȃ͂����̌��т��̂����A�P�X�O�R�N�Ƀm�[�x�������w�܂��܂����B�s�K�ɂ��A�s�G�[���͂P�X�O�U�N�Ɍ�ʎ��̂ŖS���Ȃ�܂������A�v�l�͌����𑱂��P�X�P�P�N�ɋ������W�E���̐����̐����Ńm�[�x�����w�܂���܂��܂����B

���ː��̔����҂́w�����g�Q���x���˔\�̔����҂��w�L�����[�v�l��v�ȣ�x�Ƃ�����킯�ł��B

�i���ː��̕��h�����g�Q���h�A��h�L�����[�v�l�h�Ƃł������Ă����̂��ȁH�j

���̗l�Ȕ����A�������y��ƂȂ�A�͂��P�O�O�N�]��̊Ԃɂ����Ȃ��Ƃ��𖾂���Ă����A��Â�A���d�A�R���i�]��D�܂����Ȃ����ł����A�l�̂ւ̉e���ɂ��Ă͌����̎������d�v�ƂȂ��Ă��܂��B�j���̔��W�ɖ𗧂��Ă��Ă���܂��B

�������A���̔��W�̒��ɂ͂��Ȃ�̋]������������ŁA�l�����͂�����Ɗo���Ă��܂��i���߂�Ȃ���m(��)m�j���{�ŕ��ː����������ꂽ�w�҂́A���炪�������ɁA���ː��ɂ��畆���ǂ��Ă��܂��A���̗Տ��f�[�^��{�l�̖��ƈ��������Ɏ��W�����Ƃ̘b�������Ă��܂��B���������̏���y���́A�����픘�ʂ����Ȃ葽�����u��p���ċƂƂ��Ă��܂����̂ŁA���Ȃ�̕����������A���t�����ɂȂ����ƕ����Ă���܂��B

�����݂ł́A���̗l�ȃf�[�^�A�o�������邩�炱���A���S�ɕ��ː�����舵���o����l�ɂȂ��Ă��܂����A��Ԉ�����g�p������Ƒ�S���ɂȂ鎖���Y��Ă͂Ȃ�܂���B���ː�����舵���������h�v���h�������ɑΉ��ł���悤�A��������X�w�͂��Ă��������Ǝv���܂��B

����ɂāA���̂��b�͏I���ł��B���Ȃɂ��̂���������܂�����E�E�E�E�E�B�@�@�@�@

���ӁF��c