イノンド(学名Anethum_graveolens)

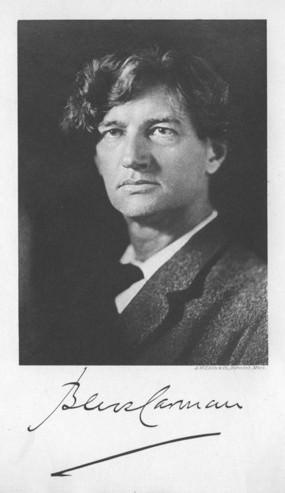

ブリス・カーマン Bliss Carmen(1861-1929)はカナダの詩人。その人生の大半をアメリカで過ごし、国際的名声をかちとった。後半生は、カナダの桂冠詩人との称讃を博した。彼が1904年に発表した「Sappho: One Hundred Lyrics(サッポー:抒情詩百編)」は、彼の最高傑作とまで言われている。

日本では日夏耿之介が、「Sappho: One Hundred Lyrics」の中から12編を選んで多少手を加え(本人の言葉を借りれば「放膽に鋏を入れて剪定して」)、これをサッポーの詩として『海表集』(1937)に収録している。しかし、沓掛良彦も言うとおり、「Sappho: One Hundred Lyrics」は「詩人としての特権を駆使して作り上げた(悪く言えば「でっち上げた」)一種の創作以外の何物でもない」(『サッフォー:詩と生涯』p.439)。

とはいえ、私見では、「Sappho: One Hundred Lyrics」はサッポー詩にかなりよく迫り得ているように思う。「伝存するサッフォーのわずかな断片を基にして、それらの作品がもし完全な形で残っていたらこのような詩であったろう、と想像して書かれたもの」(沓掛良彦、p.439)であってみれば、当然と言えば当然である。にもかかわらず、やはり、サッポーの詩世界からは遠い。ここでは、どのような点でサッポーの詩世界からは遠いのか、幾つかの事例を挙げて考察してみたい。

なお、ブリス・カーマン『サッポー:抒情詩百篇(Sappho: One Hundred Lyrics)』のテキストは次のサイトで手に入る。

Internet Archive

Project Gutenberg

また、cygnus_odileという人物がこれを日本語に全訳している(『サッフォー 百の詩篇』)。

当論考も、そのサイトに行き合って触発されたものである。ここに記して感謝の意を表しておきたい。

サッポー研究者たちは、二度の焚書によって湮滅したサッポーの詩の片言隻句をギリシア、ローマの古典テキストの中に蒐集してきたが、その努力は1867年、Bergkの校訂本「Poetae Lyric Graeci」で完成したと言える。ブリス・カーマンが依拠したのは、この校訂本であった。

しかし、この校訂本にはある大きな制約があった。それは、当然のことではあるが、それより後に遺跡等から発掘、発見されたテキストは含まれていないということである。

例えば、断片2──

deu:ruv m= ejk KrhvtaV ejp[i; tovnd]e nau:on

a[gnon, o[pp[a toi] cavrien me;n a[lsoV

maliv[an], bw:moi de; tequmiavme-

noi [li]banwvtw/`

ejn d= u[dwr yu:cron kelavdei di= u[sdwn

malivnwn, brovdoisi de; pai:V oj cw:roV

ejskivast=, aijqussomevnwn de; fuvllwn

kw:ma katevrrei`

ejn de; leivmwn ijppovbotoV tevqalen

hjrivnoisin a[nqesin, aij d= a[htai

mevllica pnevoisin [

[ ]

e[nqa dh; su; . . . . .evloisa Kuvpri

crusivaisin ejn kulivkessin a[brwV

ojmmemeivcmenon qalivaisi nevktar

oijnocovaison

いざ、こなたへ、クレーターを立ち出でたまい、

この聖(きよ)らなる神殿(やしろ)へとわたらせたまえ、こなたには

おんみがためのうるわしき林檎樹の杜ありて、

祭壇は乳香にくゆり立つ

こなたには、林檎樹の小枝縫うて清冽(きよら)なる流水(ながれ)さざめき、

神域は隈なく薔薇の樹のほのぐらき蔭なし、

さざめきゆれる木の葉つたって、

熟睡(うまい)は滴り落つ

こなたには、牧の原ありて駿馬ら牧草(くさ)をはみ、

春の花々いちめんに咲きそうて、

ここちよき微風(かぜ)はのどやかに

吹きわたる

[…〔欠損〕…]

ここにこそ、キュプリスよ、……を取らせたまい、

手つきもいともみやびに、黄金(こがね)の杯へ

祝祭のよろこびまじえた神酒(ネクタル)を

注がせたまえ

(沓掛良彦訳)

これは、カーマンの「Sappho: One Hundred Lyrics」の公刊よりもはるか後(1937年)、陶片に刻されていることが発見されたものである。これの5-8行目は、ヘルモゲネースの文法書に引用されていることで、また13-16行目は、アテーナイオス『賢人たちの食卓』XI-463eに引用されていることで、Bergkにも知られていたが、これが一続きの詩の2つの部分であることは、Bergkはもとより、カーマンも知らぬことだったのである。これが、カーマンの依拠したベルク校訂本の制約であった。

さて、上の詩の5-8行目は、次のような形で引用され、伝承された。──

Bergk4

=Amfi; de; yu:cron kelavdei di= u[sdwn

malivnwn, aijqussomevnwn de; fuvllwn

kw:ma katarrei:.

つまり、ベルク校訂本は、原詩にあったbrovdoisi de; pai:V oj cw:roV ejskivast=(神域は隈なく薔薇の樹のほのぐらき蔭なし)の部分は欠いていたわけである。これによって、この詩がアプロディーテーの神域の情景を歌った詩であることは、気づかれないままとなっていた。

この部分の沓掛の訳はいい訳だと思うが、「さざめく」が繰り返されているのが目障り、耳障りに思う。原詩では、前者は"keladevw"で「ささやく」意。後者は"aijquvssw"の中動相の分詞で「震える」意である。

直訳すると、こうなろうか──

あたりは、mhvlinoVの枝間をぬって冷たい流水がささやき

さやさやとそよぐ葉末より熟睡ぞしたたり落つる。

mhvlinoV(アイオリス語ではmavlinoV)は、ふつう、「林檎の樹」と訳されるが、果樹であることは確かでも、どんな果実なのかはわかっていない。このことが、この情景がよくわからない理由となっている。

ウォートンの英訳

And round about the [breeze] murmurs cool through apple-

boughs, and slumber streams from quivering leaves.

原詩で、涼しさをもたらすのは「冷水」であって、「そよ風」ではない。ブリス・カーマンは、おそらくギリシア語の素養があったのであろう。ウォートンの訳がおかしいと察し、さりとてウォートン訳を否定することもできず、次のように曖昧な形で作詩したのである。

XVI

In the apple boughs the coolness

Murmurs, and the grey leaves flicker

Where sleep wanders.

In this garden all the hot noon

I await thy fluttering footfall

Through the twilight.

ちなみに、カーマンのこの詩を、日夏耿之介は次のように「剪定」している。

海表集59 後園

冷爽(つめたさ)は

林檎樹の水枝に私語(つぶや)き

灰じろの葉などあはれ

ねむり徘徊(もとほ)へるあたりにはたと皷翼(はばた)きぬる。

わが後園(その)の

いとどあたたかきこの白日(まひる)

薄明(うすあかり)を

小亂(さみだ)るる跫音(あのと)をせちに待ち侘ぶるこの身ぞも。

原詩に比し、カーマンも日夏も、"collness"(「冷爽」)の生硬さは如何ともしがたい。

カーマンがウォートンの訳に従いながらも、必ずしもウォートンの訳に盲従したわけでないことは、次のような箇所にもうかがえる。

例えば、サッポーの作か、彼女と同時代・同郷のアルカイオスの作かわからない詩は、inc.auc. として集められているが、その16〔しかしBergkはサッポーの詩として〕──

Bergk54

Thus at times with tender feet the Cretan

women dance in measure round the fair altar,

trampling the fine soft bloom of the grass.

(H. T. Wharton)

同じく断片105──

Bergk94

As on the hills the shepherds trample the

hyacinth under foot, and the flower darkens on

the ground.

(H. T. Wharton)

同じ”trample"という語が使われているが、意味は同じではない。

後者の場合、原語は”katasteivbw”。これは「踏みにじる」とか「踏みしだく」の意味である。

これに対して前者は、”mavteisai”。これは”patevomai”のアイオリス方言の現在分詞の女性形。「歩む」意だが、その歩み方は、例えばピンダロス「オリュムピア祭祝勝歌」第1-115「王が高みを歩く」。また、アイスキュロス『アガメムノーン』1298、「神の手で引かれゆく牛が、恐れの色を浮かべることなく、祭壇に向かって歩みを運ぶ」ような歩み方である。

つまり、処女というのは、衆人環視にさらされれば羞恥のあまり畏縮するものだ(と世間で思われている)が、怖じず臆せず(何しろ神に奉仕しているわけであるから)堂々と、自信に満ちてステップを踏んでいる、その様を言い表していると考えられる。

両者の意味の違いを適確に言い表してこそ「詩人」であろう。さすがにブリス・カーマンは、前者こそウォートンの訳語”trample”を使ったが、後者は、

LIII〔第2連〕

………………

Art thou a hyacinth blossom

The shepherds upon the hills

Have trodden into the ground?

Shall not I lift thee?

………………

と、”tread”に言い換えている(この訳語の選択が適切かどうかは知らず)。

このように、カーマンは、必ずしもウォートンの訳にしたがったわけではないが、かなりの程度その訳に制約されたとは言えるであろう。

先ほどのXVIにもう一度注目しよう。

XVI

In the apple boughs the coolness

Murmurs, and the grey leaves flicker

Where sleep wanders.

カーマンはこの”grey”という言葉が好きらしく、「Sappho: One Hundred Lyrics」の中でじつに6箇所(XV、XVI、XXXI、LXVII、LXX、LXXVI)に使っている。このうち、とくに注目されるのは、XVの「the grey olive-grove」という言い廻しである。

XV

In the grey olive-grove a small brown bird

Had built her nest and waited for the spring.

But who could tell the happy thought that came

To lodge beneath my scarlet tunic's fold?

All day long now is the green earth renewed

With the bright sea-wind and the yellow blossoms.

From the cool shade I hear the silver plash

Of the blown fountain at the garden's end.

海表集66 幸ある人

灰じろの橄欖(かんらん)の樹立(こだち)しげみに

棕(かち)の小禽(ことり)ぞ塒(ねぐら)つくりて春待ちける。

さはあれど わが緋(ひ)いろなす衣(きぬ)の褶(ひだ)かげにひと夜泊(は)むと

女訪(つまど)へる幸(さち)あるひとのあるべしや。

春の日永の今ぞあれ 海津風光(ひか)りかがやき花(はな)は黄に、

緑(みどり)いろなす大野原蘇生(よみがへ)りつれ。

わが園の涼しき小かげ

褐(かち)いろの吹上(ふきあげ)の銀(しろがね)にひらめくを彳(た)ち聴く身ぞも。

「glauka: ejlaiva」という表現は、ギリシア悲劇によく出てくるのであるが、しかし、この”glaukovV“は色彩を意味するのではなく、輝きを意味する語であった。例えば、"glaukh; qavlassa"(Il.xvi-34)とは、「灰色の海」ではなくて、「白々と光った海」(呉茂一訳)なのである。しかし、これ(glaukovV)を「灰色の」と訳すのが、この時代の常識であった。

かてて加えて、詩人たちは、どうしたわけか、この「灰色の○○」に格別な詩情を感得するらしかった。西脇順三郎が、その「ギリシア的抒情詩」の中で、「灰色の菫」というバーを持ち出したことは、わたしたちの記憶に新しい。しかし、今どき"glaukovV"を「灰色の」と訳す者はいない。例を挙げよう──

ソポクレス『コロノスのオイディプス』701「銀緑の葉のオリーブ」(引地正俊訳)〔ただし、文法的には「銀緑」は「オリーブ」に係る〕

エウリピデース『タウリケーのイーピゲネイア』1101「さ緑のオリーブ」(久保田忠敏訳)

同『トローアス』802「深緑のオリーブ」(水谷智洋訳)

だが、ブリス・カーマンも時代の子、この表現を使えばギリシアっぽくなると思ったのであろう。しかし、伝存するサッポーの詩句に、この表現はけっして出てこないのである。

抒情詩は竪琴(luvraやkiqavra)に合わせて歌われることを常とした。したがって、抒情詩にこれらの楽器が頻出するのは当然である。

他方、アウロス笛の方は、断片44に登場するが、これはパピルス断片であるから、ベルク校訂本には登場しない。このアウロス笛(aujlovV)の常識的誤訳(OCDは"the usual mistranslation"と言う)は、"flute"である。アウロス笛と"flute"は、形状も音色も異なる(aujlovVの音色はYoutubeで聴くことができる)。にもかかわらず、カーマンは"flute"を頻出させた。reedy flute-notes(XVII), jade flute(XX), flute(XXI), flute(XLIX), flute(XLIX)2箇所, silver flute(LXII)2箇所, flute-call(LXXXIX), deafening flute, flute-player(XLVI), Epilogueにも1箇所。

そのうえさらに、同じく古代ギリシアの笛である「パーン神の笛」つまり「葦笛」つまりsu:rigxをもカーマンは頻出させた。hollow flute(XXX)Pan-flute(XLVIII),。他に"magic wood"(XXX), magic music(XXXV)という形でも。おそらく、牧歌的風情を強調すれば「ギリシア的になる」と思ったのであろうが、伝存するサッポーの詩に、これは出てこないのである(パピルス断片を見れば、サッポーはむしろアシア的楽器に馴染んでいたことがうかがえる)。

夾竹桃(oleander)という言葉を耳にすると、わたしは妙に居心地の悪さを感じてしまう。それは、肛門を夾竹桃に譬えたランボーの詩を読んでしまったせいであろうか……。

古代ギリシアにおいて、これが詩に詠まれた例を探しているのだが、今のところ見つからない。もちろん、伝存するサッポーの詩にも出てこない。にもかかわらず、カーマンは2つの詩篇(XIIIとXXIII)において夾竹桃(oleander)を持ち出している。とりわけXXIIIは、よく引用される名詩らしい。

XXIII

I loved thee, Atthis, in the long ago,

When the great oleanders were in flower

In the broad herded meadows full of sun.

And we would often at the fall of dusk

Wander together by the silver stream,

When the soft grass-heads were all wet with dew,

And purple-misted in the fading light.

And joy I knew and sorrow at thy voice,

And the superb magnificence of love,--

The loneliness that saddens solitude,

And the sweet speech that makes it durable,--

The bitter longing and the keen desire,

The sweet companionship through quiet days

In the slow ample beauty of the world,

And the unutterable glad release

Within the temple of the holy night.

O Atthis, how I loved thee long ago

In that fair perished summer by the sea!

アッティス、わたしはあなたを愛していました、ずっと昔のことだけれども、

あのとき、大きな夾竹桃が満開で

一面に広がる草地の中で、太陽をいっぱいに浴びていました。

そして日の暮れるころ 白銀の流れのほとりを

いっしょにさまよい歩いたものでした、

そのとき しなやかな草の葉末はみな露をやどし、

薄れゆく光のなかで 紫色にかすんでいました。

わたしはあなたの声に喜びと悲しみを

そして愛の至高の荘厳を知りました、—

寄る辺なさに沈ませる孤独感、

甘い会話はそれをいつまでも続かせる、—

痛切なあくがれと鋭い恋い焦がれ、

世界にゆっくり広がる美しさのなかでの

静かな日々を通しての甘い交わり、

そして 言いようのない喜びが

聖なる夜 神殿の中で解き放たれたものでした。

おお アッティス、ずっと昔、わたしはあなたをどんなに愛したことでしょう

海のほとりの あのすばらしい 過ぎ去った夏の日に!

この詩では、第1行目がはっきりサッポーの詩句(Bergk33)であることを示しているが、他ははっきりしない(12行目はBergk25[36]を反映しているか?)。

Bergk33

I loved thee once, Atthis, long ago.

Bergk25

I yearn and seek . . .

(H. T. Wharton)

ギリシア詩において夾竹桃(ギリシア語では「薔薇の木(rJododevndron)」ないし「薔薇-月桂樹(rJdodavfnh)」)が歌われないのは、おそらくは、これが弔いの花であり、家畜にとっては毒であったからかもしれない。そのような花をカーマンが持ちだした理由は後述する。

stevfanoVはふつう「花冠」と訳される。この訳語から、わたしたちが美しい花々で編まれた冠を想像するのも、無理からぬことである。しかし実際は違う。このことは、オリンピックの優勝者が戴くのが月桂樹の葉つき枝であることからもわかる。イストミア祭とかネメア祭という大祭で優勝者が戴くのはパセリである!

サッポーと言えば、美しい花々で編んだ花冠を戴く乙女たちを連想しがちだが、これはおびただしいパピルス断片が発見されて実証されたことであって、ベルク校訂本の、したがってブリス・カーマンの知るところではなかった。

断片81

su; de; stefavnoiV, w\ Divka, pevrqesq= ejravtoiV fovbaisin,

o[rpakaV ajnhvtoio sunevrrais= ajpavlaisi cevrsin`

eujavnqesin skj ga;r pevletai kai; CavritoV makaira:n

ma:llon protevrhn` ajstefanwvtoisi d= ajpustrevfontai.

あなたは、おお、ディーカよ、その巻き毛に愛らしい花冠をかざしなさい

イノンドの茎を、やさしい手で結んで。

浄福なカリスたちは、花咲く冠をつけた者の方をごらんになり、

冠をつけぬ者には、むしろ目を向けたまわぬゆえ

Bergk78

Do thou, Dica, set garlands round thy lovely

hair, twining shoots of dill together with soft

hands : for those who have fairflowers may best

stand first, even in the favour of Goddesses;

who turn their face away from those who lack

garlands. (H. T. Wharton)

"a[nhqon”は新約聖書に出て来る。

マタイ23章23節

「禍あれ、汝ら偽善なる律法学者、パリサイ派よ。汝らはhJduvosmon、a[nhqon、kuvminonまで十分の一税を払っている。それでいて、律法の中で最も重いものを、つまり公正と慈悲と信実とを放置している」(田川建三訳)。

イノンド(学名Anethum_graveolens) |

ここの植物が何を意味するのか、版によってまちまちだが、欽定訳では

hJduvosmon 〔「快き香り」の意〕──mint〔要するに薄荷〕

a[nhqon ──anise

kuvminon ──cumin

という組み合わせである。

a[nhqonは、アニスPimpinella anisum, Linn.あるいはイノンド(ジラ、蒔蘿)Anethum graveolens, Linn.のいずれを指すのかはっきりしないが、イノンド説である可能性が高いと言われる(ウィリアム・スミス『聖書植物大事典』p.35)。いずれにしてもセリ科の植物で、その意味では地味な花である。

ウォートンは正確に"dill"(イノンド)と訳したのだが、カーマンはこの(ハーブとして有名な)植物を知らなかったのか、それとも、地味な花なのを嫌ったのか、次のように改作した。

X

Let there be garlands, Dica,

Around thy lovely hair.

And supple sprays of blossom

Twined by thy soft hands.

Whoso is crowned with flowers

Has favour with the gods,

Who have no kindly eyes

For the ungarlanded.

"supple sprays of blossom"という語彙の選び方からみて、カーマンはこれが樹の花だと思ったのかも知れない。

ベルク校訂本を見るかぎりでは、サッポーの詩に際立って目を惹くような草花は(薔薇を別格とすれば、ヒュアキントスとスミレを除いて)登場しない。例えば、──

ヒヨコ豆(学名Cicer arietinum) |

Bergk30

And golden pulse grew on the shores. (H. T. Wharton)

XXV

It was summer when I found you

In the meadow long ago,--

And the golden vetch was growing

By the shore.

Did we falter when love took us

With a gust of great desire?

Does the barley bid the wind wait

In his course?

あなたに巡り会ったのは 夏でした

ずっと以前、草原のなかで —

黄金色のひよこ豆がそだっていました

川岸に。

恋がわたしたちをとらえたとき あまりに大きな激情に

わたしたちは尻込みしたでしょうか?

大麦は風に待てと言うでしょうか、

風が吹いているさなかに?

原語のejrevbinqoVはヒヨコ豆(学名Cicer arietinum)。種小名arietinumは「羊の頭の意味で、熟しはじめた種子が羊の頭に似ていることに由来」(『ディオスコリデスの薬物誌』p.275訳註)という。ギリシア、ローマでは食後のデザートによく食されたらしい(貧乏人の食べ物ともいわれる)。

これをウォートンは"pulse"と曖昧に訳したが、カーマンは"vetch"〔カラスノエンドウ属〕に言い換えた。あるいは食用植物ということが気に入らず、野生種にしたかったのか……?

このように、サッポーにおいてすら、花冠というロマンティックなはずのものが食用植物と結びついていることは、深い意味がありそうだが、今は横に置いておこう。ただし、カーマンにはそのような疑念のきざした様子はない。

古代人にとって、星辰は農事を識るうえでの重要な関心事であった。

冬の日をゼウスが終わらせたまうと、さてこの時

熊の番人星(アルクトゥロス)はオケアノスの浄い流れを後にして、

はじめて日暮れかたきらきらと光りながら昇る。

………………

薔薇の指さす曙(エオース)が、熊の番人星を見るようになったら、

ペルセスよ、そのときには葡萄の房をみんな摘んで家に穫りこむのだ。

(ヘーシオドス『仕事と日々』565-567, 610-611)

古代人にとって天体現象は季節と、したがって、農事と密接に関係していたのである。しかし、サッポーはヘーシオドスと違って、農民詩人ではない。したがって天体現象に対して彼ほどの関心はない。

ところがブリス・カーマンは、ギリシアについて自分の持てる知識をサッポーに付託した。

XX

I behold Arcturus going westward

Down the crowded slope of night-dark azure,

While the Scorpion with red Antares

Trails along the sea-line to the southward.

From the ilex grove there comes soft laughter,--

My companions at their glad love-making,--

While that curly-headed boy from Naxos

With his jade flute marks the purple quiet.

XCVI〔第5連のみ〕

Little fifers of live bronze,

Who hath taught you with wise lore

To unloose the strains of joy,

When Orion seeks the west?

活ける青銅の小さな笛吹きたちよ、

誰が賢明な知恵でおまえたちに教えたのか?

喜びの楽節を解き放つことを、

オーリーオーンが西をめざすときに。

このような星位への関心は、サッポーのものでないのはもちろん、ギリシアにおいてもずっと後の世のことだが、カーマンはギリシア的と思ったのであろう。

このような星位への関心は、テオクリトスの『牧歌』から想を得たのかも知れない。「夕べに山羊座がのぼり、南風が波をうねらせ/オリオンが大洋に足をひたす季節」(第7歌53-54)。C篇の「リテュエルセース」も『牧歌』に出る(本編第3部を参照)

スーダ〔10世紀の文芸事典〕の伝えるところでは、サッポーには3人の女友だちにして親友がいた。アッティス、テレシッパ、メガラである。また弟子としては、ミレートスのアナゴラ、コロポーンのゴンギュラ、サラミスのエウネイカがいた、と。伝存する断片では、ギュリンナとともにムナシディカを称讃し〔Bergk76[82a]〕、アンドロメダーに心を移したアッティスに不平を鳴らし〔Bergk41[131]〕、アンドロメダーを嘲笑し〔Bergk70[57]〕、さらにBergk58[133]でも彼女に言及している。またゴルゴーにはうんざりしていると言う〔Bergk48[144]〕。

しかし『サッポー:抒情詩百篇』においては、敵対関係は薄められ、とりわけゴルゴーにいたっては、欠点はあるものの、深く恋した相手として性格づけられている。

VIII

Aphrodite of the foam,

Who hast given all good gifts,

And made Sappho at thy will

Love so greatly and so much,

Ah, how comes it my frail heart

Is so fond of all things fair,

I can never choose between

Gorgo and Andromeda?

LXXXVII

Hadst thou, with all thy loveliness, been true,

Had I, with all my tenderness, been strong,

We had not made this ruin out of life,

This desolation in a world of joy,

My poor Gorgo.

Yet even the high gods at times do err;

Be therefore thou not overcome with woe,

But dedicate anew to greater love

An equal heart, and be thy radiant self

Once more, Gorgo.

身投げ伝説を秘めたレフカダ岬 |

ウォートンの『サッポー(Sappho)』は、ベルク校訂本の英訳の様式を採っているが、冒頭に長い(50頁弱)「サッポー伝(Life of Sappho)」を置いている。そこに述べられていることはきわめて冷静である。しかし、時代そのものがサッポーに対して冷静とは言えないためであろう、例えばサッポーのパオーン伝説──彼女はパオーンに恋したが、容れられず、レウカス島の断崖から身投げしたという──が単なる伝説であることを、じつに10頁以上にわたって述べている。この伝説は、否定すればするほど、まことしやかに見えてくるという不思議な魔力を持っている。しかし、サッポーの投身伝説が、レウカス島〔現在のレフカス島〕の観光資源になっているからには、めくじらを立てても始まらない。

まして、ウォートンはパオーン伝説が伝説にすぎないことを証拠立てながら、オウィディウスの虚構「サッポーからパオーンへ」という手紙のAlexander Popeの訳(1707年)で書をしめくくって、伝説の重要性をいや増しているのである。

そのせいかどうか、ブリス・カーマンはパオーン伝説を事実として作詩している(かに見える)。これはどうしたことか。

神話には、太女神とその若き恋人というひとつの類型がある。

シュメールのイナンナに対するドゥムジ、

アッカドのイシュタルに対するタンムーズ、

プリュギアのキュベレー・アグディスティスに対するアッティス、

そして、

ギリシアのアプロディーテーに対するアドーニスである。

これらの若き恋人は、冬死んで、春再び甦るという「死と再生」の象徴として、美しい花で表される。それがアネモネである。ふつう、意味を採って「風信花」と訳されるが、何の花であるかは諸説あって一定しない(反ギリシア神話「アドーニス」の項を参照せよ)。

ここで、アドーニスとアッティスが、同じ類型の神話の主人公であることに注意。さらに、この神話上のアッティスと同名の人物が、サッポーの女友だちにいたことも注意(表記は!AttiVと=AtqivVの違いがあるが、発音上は問題にならない)。さらにさらに、サッポーが深く愛したアッティスは、心変わりして仇敵アンドロメダーの許に去ったことに注意。

他方、サッポーの故地レスボスには、パオーン伝説があった。

Bergk140[211]

パオーンにとって人生は、船と海にかかわりがあった。海とは海峡のことであった。彼はいかなる人からもいかなる非難も受けたことがなかった。じつに穏健な人で、持てる人たちからのみ受け取ったからである。その生活態度は、レスボスの人たちにとって驚きであった。女神はこの人間を称讃した。彼らの言う女神とは、アプロディーテーのことである。そこで女神は、すでに歳老いた人間の女の姿に身をやつし、パオーンと渡海について話し合った。その男はすぐに渡らせ、何ものも要求しなかった。さて、このことに女神はどう応えたか。言い伝えでは、〔女神は〕その人間を変身させという、つまり、老人を若さと美しさで変身させたのである。これがパオーンである、彼について、彼女〔女神〕の恋を、サッポーはしばしば抒情詩にしている。

この証言から、われわれは2つのことを知ることができる。ひとつは、アドーニスがパオーンとも呼ばれていたこと(Aelian. V. H. 12. 18, Athen. 2. 69cd, Comes Natalis Myth. 5. 16)。もうひとつは、この神話を書いたサッポーの詩から(その詩の中で、おそらく、アプロディーテーはアドーニス=パオーンを「わが恋人よ」と呼んだであろうから)、サッポーがパオーンに恋をしたという伝説が生まれたのであろう、ということである。

Bergk62[140]

「キュテーレーさま、やさしきアドーニスは亡くなりました。どうしたらいいのでしょう」

「乙女たちよ、胸を打ち、長衣を裂いて悲しむがよい」

これは、アドーニスの祭儀において、対話形式の合唱で歌われたものと考えられる。しかし、ブリス・カーマンは、そのシテュエーションを取り払ってしまった。

II

What shall we do, Cytherea?

Lovely Adonis is dying.

Ah, but we mourn him!

Will he return when the Autumn

Purples the earth, and the sunlight

Sleeps in the vineyard?

Will he return when the Winter

Huddles the sheep, and Orion

Goes to his hunting?

Ah, but thy beauty, Adonis,

With the soft spring and the south wind,

Love and desire!

わたしたちはどうしたらいいのでしょう、キュテレイアさま?

愛しいアドーニスは身罷りました。

ああ、わたしたちは彼がいたましくてなりません!

あのひとはもどってくるのでしょうか、「秋」が

大地を紫に染めるころ、日の光が

葡萄畑で眠るころに?

あのひとはもどってくるのでしょうか、「冬」が

羊たちを群れつどわせるころ、そしてオーリーオーンが

狩りに出かけるころに?

ああ、御身の美、アドーニスを、

やさしい春と南風で、

愛し、恋い焦がれたまえかし!

こうして、アドーニス→アッティス→(女友だちの)アッティスへという道を開いたと言えるように思う。それとともに、異性愛か同性愛かという難しい問題は、われわれの視野から遠ざけられる結果になったのではなかろうか。

サッポーは女友だちのアッティスを深く愛したが、相手は仇敵アンドロメダーに心を寄せるに至った。その結果、サッポーの恋情に応えぬパオーンと、サッポーの許を去ったアッティスへの想いとが重なり合い、響き合うことになるのである。

ブリス・カーマンの「Sappho: One Hundred Lyrics(サッポー:抒情詩百編)」に対して、沓掛良彦の批判の眼目が奈辺にあるのか、じつは、わたしはよくわからない。「原詩でわずか一行のものが、……カーマンの手にかかると、……なんと十六行にもおよぶ詩に仕立て上げられている」(p.440)という。しかし、それは詩人カーマンの詩想の豊かさを証しこそすれ、非難さるべきことではあるまい。問題は、その詩想のふくらませ方が当を得たものであるか否かのはずである。しかし、沓掛はこれを問おうとはしない。

沓掛の批判の眼目は、どうやら、「創作の度合いがはなはだしく、サッフォーの原詩すら突きとめることができない」(p.442)ところにあるらしい。その例として、沓掛は3篇を挙げる(しかし、この批判は、カーマンに対して向けられているのか、これを「剪定」した日夏耿之介に対して向けられているのか、よくわからないのであるが。しかし、「二重にサッフォーから遠ざかる結果になってしまった」p.146と言っているところからみると、両者をともに非難しているのであろう)。

XV〔既出〕

海表集66 幸ある人〔既出〕

XVII

Pale rose leaves have fallen

In the fountain water;

And soft reedy flute-notes

Pierce the sultry quiet.

But I wait and listen,

Till the trodden gravel

Tells me, all impatience,

It is Phaon's footstep.

海表集63 憂鉢羅の葉

憂鉢羅(うばら)の葉は色蒼白(あをざ)め

吹き上げの水に落ちけり

しづかなる蘆笛(ろてき)のしらべ

うら寂(さ)びし苦熱(くねつ)のときを穿(うが)ちぬる。

さはあれど 踏(ふ)まれくる礫砂(いさご)のわれに告(つ)げむまで

待(ま)ち侘(わ)びて耳かたぶけつ、

あはれ 心忙(せ)かるるおもひぞも、

そはPHAON(ファオン)が跫音(あのと)ならずや。

LXII

Play up, play up thy silver flute;

The crickets all are brave;

Glad is the red autumnal earth

And the blue sea.

Play up thy flawless silver flute;

Dead ripe are fruit and grain.

When love puts on his scarlet coat,

Put off thy care.

海表集58 銀笛

吹けよかし 銀なる笛を吹けよかし。

げに蟋蟀ぞゆゆしかる。

赤(あか)き秋(あき)の世界と、

緑(みどり)の滾海(わたつみ)とこそは愛(め)でたけれ。

さらば 妙(たへ)なる銀(ぎん)の笛吹き吹けよかし。

今果実(このみ)と穀物(たなつもの)とはたわわにもみのりにけりな。

戀 緋のいろの衣(きぬ)かづくとき、

きみが鬱悒(うれひ)をばはたぬぎすてよかし。

最後のLXII(海表集58)を挙げたのは、沓掛の大失敗であった。というのは、「戀 緋のいろの衣(きぬ)かづくとき」は、Bergk64[54]を反映していると考えられるからである。

Bergk64[54]

Coming from heaven wearing a purple mantle.

とはいえ、「Sappho: One Hundred Lyrics(サッポー:抒情詩百編)」の「大半」が「サッフォーの原詩すら突きとめることができない」のは確かである。これをどう考えたらいいのか。

しかし、これら「大半」の詩については、稿を改めて考えたい。