インターネットで蝉を追う小泉八雲『影』

|

出典:

初出は、"Shadowings"(1900年刊)の「日本研究(Japanese Studies)」の部の最初に収められている。

ここでは、『小泉八雲全集』第6巻(第一書房、昭和6年5月刊)大谷正信の訳を採用した。大谷正信は、ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)がこの「蝉」を書くための資料の蒐集に従事した。まさに最適の(最適すぎる?)訳者といえる(^^ゞ

蝉(シカダ)

声にみな泣きしまふてや蝉の穀 日本の恋の歌

一

日本文學では陸雲といふ名で知られて居る有名な支那の學者が、次に記載する 珍奇な蝉の五徳といふものを書いた。

『一、蝉は頭に或る模様か[註]徽號かがある。これはその文字、文体、文學 を現はして居る。

二、蝉は地上のものは何も食はず、ただ露だけ吸ふ。これはその清潔、純 粋、礼節を証明して居る。

三、蝉は常に一定の時期に出現する。これはその誠忠、摯実、正直を証明し て居る。

四、蝉は麦や米は受けない。これはその廉直、方正、真実を証明して居る。

五、蝉は己が棲む巣を造らぬ。これはその質素、倹約、経済を証明して居る 』

〔註 日本の蝉の一種がその頭の上に有つて居る妙な模様は、魂の名を示す文字 だと信ぜられて居る。〕

我々は之を二千四百年前に書かれたアナクレオンの蝉への美しい話掛と比較す ることが出來よう。一箇処どころか多くの点に於てこの希臘の詩人とこの支那賢者とは全然一致して居る。

『蝉よ、我等はいましを幸(さち)あるものと思ふなり、王者の如く、纔かの 露のみ吸ひて、木末に楽しく囀ることとて。いましが野原に眺むるもの総て、四 季がもたらすもの総て、皆いましが物なれぱ。されどいましは — 人を害ねんものは何物をも取ること無く — 土地を耕す者共の友にてあるなり。いのちある人 の子等は夏を知らする嬉しの先駆といましを尊み、ミユーズの神はいましを愛で給ふ。フイーブスもいましを愛で給ひて、清き鋭き歌をいましに与へ給ひぬ。 また年老ゆるもいましが身は衰へず。あぁ天賦すぐれしいましや、 — 地に生ま れ、歌を好み、苦をのがれ、肉あれど血の無き — いましが身は、神にさも似たるかな!」

〔註 希臘詩選集からのこの引用も今後の引用もすベてパアゼズの英訳に拠つた。〕

そして我々は、奏楽虫類を詠んだ日本文学の詩歌に匹敵するものを見出すには、 必らず希臘の古代文学に遡らざるを得ぬ。蟋蟀を詠んだ希臘韻文中の最も美はし いのは、恐らくはミリエヂヤの『恋の思ひをさまよはしむる、声音の糸を織り成 して……眠(ねむり)鎮むる、いましこほろぎ』といふ詩であらう。……が、蟋 蟀の囀りを詠んだもので、感念の微妙さ、殆ど之に譲らぬ歌が日本に澤山ある。 そして此の小歌人に報ゆるに新しい菲を以てしよう、『ちさくきざみし露の玉』 を以てしよう、といふミリエデャの約束の言葉は、奇妙に日本風にきこえる。そ れからアニテが書いたとされて居る、向分の秘蔵の蝉と蟋蟀とに墓を建ててやつ て、『説けど語れど聴き容れぬ』ヘイディズが自分の玩具を奪って行つたのだと 言つて泣いて居るミロといふ小娘を詠んだ詩は、日本の児童生活には有りふれた 一経験を叙述して居るのである。今日の日本の小さな女の子が、記念碑の用にと その上へ小石を置くのと丁度同じ様に、ミロ嬢は — (二十七世紀の後の今日、 その涙の玉は猶ほ如何に新しく輝くことであるか) — その秘蔵の虫に『よせ墓 』を造ったことと自分は想像する。然しもっと利発な日本のミロ嬢は、その墓に 向つて佛教の祈祷の文句を口ずさむことてあらう。

古代の希臘人が虫の曲調を愛したことを告白して居るのを見るのは、殊に彼等 が蝉を詠んだ歌に於てである。その証拠に、蜘蛛の係蹄に捕へられて、詩人が外 づしてやるまで、『か弱き械に悶え泣き』して居た蝉を詠んだ、名詩選集中の詩 句を詠んで見給へ。 — また「仰げぱ高き木の上に、夏の暑きに暖たまり、女の 乳にさも似たる、露を啜りつ』して居る、この『道行く人に歌きかす、酬も受け ぬ族樂師』を描いて居る、タレンタムのレオニダスの詩を読んで見給へ。 — 或 はまた『声明朗らかの蝉の君、露を啜りつ花の上、汝の風雅な断片を吟じて見給へ。……或はまた、エヴェヌスが夜鶯(ナイティンゲール)に与へて詠んだ、次記の微 妙な文句を誦して見給へ。 —

『蜜に育てる汝アティカの少女よ。囀りつ汝は囀れる蝉を捉へて、翼なき汝が 幼児へ持ち去りぬ、 — 囀り巧みなる汝が、囀り巧みなるものを — 外人たる汝 が、その外人を — 夏の子たる汝が、その夏の子をば! 放ちやらずや早く。歌 にたづさはる者が、歌にたづさはる者の口に滅びんは正からねば、理に悖れば』

之に反して日本の詩人は、セミの声よりも蟋蟀の声を遙か多く賞讃する傾向の ある、のを我々は認める。セミの詩は無数にあるが、その歌ひ声を褒めて居るの は極めて少い。固よりセミといふのは希臘人の知って居た蝉(シカダ)とは余程異 つて居る。真実青樂的な種類のものも少しはあるが、大多数は驚く許りに騒々しい、 — そのメンメンと鋭く叫ぶ声は、夏の大苦悩の一つに思はれて居る程に騒々しい。だが蝉を詠んだ日本の韻文幾百萬の中から、上に引用したエヴェヌスの 詩句に匹敵すべきものを探索するは、無益の労であらう。実際が、鳥に捕られた 蝉といふ題で自分が発見し得た日本の詩は、ただ次記の一つであつた。

あなかなし鳶にとらるる蝉の声 嵐雪

或は『子供にとられる』と此詩人は述べてもよかつたことであらう — あの哀れ な啼き声を出す原因は、此の方が余程余計なのだから。ニキアスが蝉に代つて嘆 いた句は、日本の多数のセミの輓歌の用を為すことである。

『疾く動く、翅に音をば放ちつつ、楽しまむこと早絶えぬ、緑の蔭にやすら へる、我を図らず捉へたる、男の子が無慙の手に在れば』

序に此処へ書いてもよからう、日本の子供は通例鳥黐を尖端へ着けた紬長い竹 竿でセミを捕る。捉まつた折或る種のセミが放つ声音は実に可哀想である、脅さ れた折に鳥が放つ声ほどに可哀想である。その折の声は、人間が用ひる『声』と いふ意味での苦痛の『声』では無くて、特殊な発達を為し來たつた体の外側に在 る膜の所作であると、かう合点するのが困難な位てある。捕まった蝉が斯んな啼 き声をするのを聞いて、或る虫類の発達器は一種の楽器と考ふべきものでは無く て、言語の一機官と思ふべきもの、そしてその発達は鳥の音声もさうのやうに― ―非常な相違は虫はその声帯を躰の外部に有つて居るといふことで — 単純な情 緒と密接な関係を有つて居るのだ、と斯う全く新規な確信を近頃自分は抱くやうになつた。然し昆虫世界は全く妖魔榊仙の世界である。我々がその用を発見し得ない機官を有ち、我々がその性質を想像し得ない官能を有って居る動物が居る。 — 幾萬といふ眼を有つたり、背中に眼を有つたり、鼻や角の尖端て動き廻る眼 を有つて居る動物が居る。 — 腹や脚に耳があつたり、腰に脳!があつたりする動物が居るのである。だから或る種の昆虫が、偶々身体の内部でなくて外部に声を有つて居ても、誰れもその事実に驚く理由(いはれ)は無いことである。

自分は日本の韻文で、蝉の発声器に言ひ及んで居るものは — そんな韻文が存 在して居さうなものとは思ふが — まだよう一つも見出し得ないで居る。日本人 は、確に自國の啼く虫の特性に就いて、藪世紀の間馴染になつて居る。然し自分は日本の詩人が、蟋蟀の或は蝉の『声』というて居るのは不正確だ、と今言はう などいふ考は無い。虫は音薬を奏するにその翅と脚とを以てす、と現に説いて居 る古昔の希臘詩人も、斯くと知つては居ながら、 — 日本の詩人が使ふと正(ま さ)しく同様に — 『声』とか、『歌』とか、『囀り』とか言つて居る。例を挙げれぱミリェヂャは蟋蟀へ斯う言ひかけて居る。

『声音するどき翅を有ちて、身は自づからなる七絃琴の、いましこほろぎ我 が身の爲めに、声なす翅を脚もてたたき、歌ひきかせや楽しき節を!……』

ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)においては、英語"cicada"と日本語"Sémi"とは、ほとんど同義と解してよいが、その心裡においては、日本の"Sémi"は彼の解する真の"cicada"からは、やや外れていると考えていたのかもしれぬ。それが証拠に、彼は、日本の"Sémi"には"Japanese cicada"という限定詞をつけて呼ぶのに対し、ギリシアの蝉にはそういう限定詞をつけていないのである〔

ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)においては、英語"cicada"と日本語"Sémi"とは、ほとんど同義と解してよいが、その心裡においては、日本の"Sémi"は彼の解する真の"cicada"からは、やや外れていると考えていたのかもしれぬ。それが証拠に、彼は、日本の"Sémi"には"Japanese cicada"という限定詞をつけて呼ぶのに対し、ギリシアの蝉にはそういう限定詞をつけていないのである〔彼がギリシアの蝉をじっさいに知っていたかどうかわからぬ。もし知っていなかったとしたら、彼にとっては、古代ギリシアの詩歌の対象となっていた蝉こそが、"cicada"と呼ぶにふさわしいと思っていたのであろう。たとえ実物を知らなかったとしても、ギリシアの蝉は全体におとなしい鳴き方をしたと考えられる。

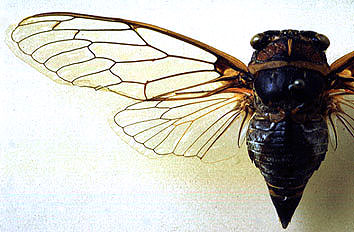

ヨーロッパに一般的な蝉は、学名"cicada orni"と呼ばれる小型の種類である(左上図)。その鳴き声はいたっておとなしい(AU., 116K)。

もう少し大型でよく鳴くのは、学名"cicada plebeia"と呼ばれる種類で(右下図)、その鳴き声は(AU., 332K)。古代ギリシアの詩人たちを魅了したのは、こちらの蝉であろう。

もう少し大型でよく鳴くのは、学名"cicada plebeia"と呼ばれる種類で(右下図)、その鳴き声は(AU., 332K)。古代ギリシアの詩人たちを魅了したのは、こちらの蝉であろう。それにひきかえ、日本の"Sémi"はいかにも「音楽的」である。そのことがハーンを引きつけたらしい。しかし、彼が認めるのはツクツクボウシとヒグラシぐらいまでで、それ以外はいかにもやかましいと思っていたようだ。

次章で、ハーンは、日本の詩人たちは「蝉で無い昆虫の名にセミの語を用ひさへして居る」というのだが、残念ながら根拠が示されていない。何をさして云っているのか、知りたいものである。

〔画像および音声の出典は、NAVIS: Song of Cicadas〕

二

進んでセミの詩文學に就いて語る前に、自分はセミその物に就いて二三の談論 を試みなけれぱならぬ。然し読者は何等昆虫學上のものを期待し給ふ要は無い。 日本の昆虫は、恐らく蝶類を除いて、科學者にまだ少ししか分かつて居ないので、 自分が蝉について言ひ得ることは、総て皆穿鑿により、個人的観察により、また 奥味はあるが全く非科學的な日本の古い書物によつて、知り得たものだけである。 著作家が、一番に能く知られて居るセミの名前や特性に就いて、互に矛盾して居 る計りでは無い、蝉で無い昆虫の名にセミの語を用ひさへして居る。

次記のセミの列挙は確に不完全である。が、能く知られて居る種類と最上の旋 律家とは綱羅して居る、と自分は信じて居る。が然し、或る種の蝉の出現時が日本の地方に依つて異つて居る事、同一種の蝉が國に依つて名を異にして居るかも知れぬ事、且つ此記述は東京で爲したものといふ事、これを心に有つて居て貰ひ たいと読者に乞はなければならぬ。

一 ハルゼミ種々な小蝉が春出る。然し大きな蝉で耳にきこえる声を立てる第一番のはハル ゼミ(春蝉)、またの名ウマゼミ(馬蝉)、クマゼミ(熊蝉)など称するものである。 これはジーイーイーイーイーイイイイイイと、最初は低いが、段々と苦しい程高 い調子に上つて行く — 鋭いゼイゼイ声を立てる。春蝉ほど騒々しい蝉は他に無 い。が、此のセミの寿命はその時候と共に終はるらしい。これが屹度、

初蝉やこれは暑いといふ日より 太無

と、古い句に詠まれて居るものである。

二 シンネシンネ

シンネシンネ — 又の名ヤマゼミ(山蝉)、クマゼミ(熊蝉)、オホゼミ(大蝉) — は五月に早歌ひはじめる。頗る大きな蝉である。体の上部は黒いといつていい 位、腹は銀白、頭には赤い妙な模様がある。シンネシンネといふ名は、その音色 から來て居るので、それはシンネといふ綴音を連続して早く反復するに似て居る。 此蝉は京都辺では普通、東京では稀に聞く。

[自分が初めてオホゼミを検べる機会を得たのは静岡であつた。その声音は日本の擬音が現はして居るよりも遥か複雑で、精一パイに廻して居る折の裁縫ミシ ンの音に似て居るやうに思ふ。音が二重で、金属性な鋭いリンリンといふ音が連 続して聞こえる計りで無く、その底に、もっとゆるく続いて居る重いヂャンヂャ ンといふ音がある。発声器官は色は薄緑で、胸廓に附着して居る小さな青葉一枚 といつたやうな外観のものである]

三 アブラゼミ

アブラゼミ即ち油蝉は夏早く現はれる。聞けぱその名は、その耳を貫くやうな 鋭い声が、鍋で油揚げをする折の音に似て居る、といふ事実に基づいて居るとい ふ事てある、その鋭い音がガチヤリンガチヤリンときこえるといふ作家もあるが、 湯の沸き立つ音にたぐへて居る者も居る。アブラゼミは日の出頃から歌ひ出す。 すると大きな低いシイシイといふ声があらゆる樹々から立ち昇るやうに思はれる。 そんな時刻に、即ち森や花園の木の葉がまだ露てきらきらして居る時分に、次記 の句は作られたものかも知れぬ。自分の蒐集中油蝉を詠んだものはただこれだけ である。

あの声で露が命かあぶらぜみ (?)

四 ムギカリゼミ

ムギカリゼミ(麦刈蝉)又の名ゴシキゼミ(五色蝉)は夏早く出る。シインシ ン — チイチイといふ綴音に似た、調子の異なった二様のはつきりした音を出す。

五 ヒグラシ或は『カナカナ』

『日を暗くす」といふ意味の名を有つた此蝉は日本の蝉類中一番顯著なもので ある。一番巧妙の歌手といふのでは無い。然し旋律家としてもただツクツクボウ シの次位に位するだけである。他の多藪の蝉はその樂を燃える日盛にだけ奏して、 雨雲が日をかぎらふ折にさへ中止するのに、これは未明と日没にだけ歌ふ特別な 黄昏の樂師てある。ヒグラシは東京では通例六月の末七月の初め頃現はれる。其 驚くべき — カナ、カナ、カナ、カナといふ — 叫声は、いつも高い明瞭な調子 に始まつて、徐々に低うなるが、いかにも上等な呼鈴を極早く振る音に酷似して 居る。乱暴に振る時のやうな、ヂャリンヂャリンといふ音では無くて、速くキマ リがついて、兼ねてまた驚く許り清亮な音である。一匹のヒグラシを四分の一哩 離れた処で明瞭に聞き得ると自分は思ふ。でも古昔の日本詩人也有が言つたやう に『ひぐらしは多きも八釜敷からず』である。ヒグラシの叫は、金属の反響の如 くに、力の強いそして貫通す音ではあるが、優雅とも思へる許り音樂的である。 そしてそれには、暮れ初める時刻と調和した一種特別な悲哀な調がある。然しヒグラシの叫に關して最も驚く可き事實は、その一匹一匹の音色に特色を帯ぱしめ る個性である。正(まさ)しく同じ音調で歌ふヒグラシは一匹も居らぬ。十匹が 同時に歌ふのを聞いて居て、一匹一匹の一音色が判然と区別の出來ることを諸君 は認めるであらう。或る音色は銀の如く響き、或るものは銅の如く震ひひびく。 そして、重量と素質との異つた鐘を暗示する種々な音色のほかに、鐘の色んな形 状を暗示する差違すら音色に存して居るのである。

ヒグラシといふ名は — 黄昏、薄暗、朦朧の意味で — 『日を暗くす』といふ 意義を有つて居ることは既に述べた。ところで此の語を弄んだ — 次記の例に見 るやうに、その啼くのが暗黒の到來を促すと作者が信じて居る風にしての — 澤山の韻文が日本に在る。日ぐらしや捨てて置いても暮るる日を すて女或る悲哀な氣分を言ひ現はさうとした此の句は、西洋の読者にはこじつけに思 へるかも知れぬが、今一つの小詩 — 此声が横着者の良心に來たす効果に言ひ及 ぼして居るの — は、ヒグラシを聞き馴れて居る人は誰れも感服するであらう — この序(ついで)に、これが初めてはつきりした声で夕方鳴くと、鐘を突然に鳴 らすと同様に、全く人をびつくらさすことを述べてよからう。

蜩や今日の解怠をおもふ時 里桂

六 ミンミンゼミ

ミンミンゼミは大暑の頃鳴き出す。ミンミンといふ綴音を — 初めは緩やかに 且つ甚だ声高く、後、倍々速かに且つ倍々声和らかに、終には声音がヴーンンと いふやうな音に消え去る迄 — 反覆するのに、即ちミンーミンーミンーミン、ミ ン、ミン、ミン、ミン、ミン、ズズズズズといふに似て居るので — ミンミンと 称せられて居るのである。その音は悲哀な調を帯ぴて居るが、不快では無い。往々僧侶が経文を誦する声にたぐへられて居る。

七 ツクツクボウシ

日本の旧暦(自然の変化と表現とに關しては比較にならぬ程西洋暦よりも精確 なもの)に拠って言つて、死者の祭日のすぐ後にツクツクボウシは歌ひ出す。こ の蝉は鳥のやうに歌ふと言つてよろしい。ツクツクボウシとも、チョコチョコウィスとも、ツクツクホウシとも呼ぱれて居る、 — いづれも擬音的命名である。 その歌の響は種々な作家に色々に模擬されて居る。出雲では普通の解釈は、

ツク、ツク、ウイス

ツク、ツク、ウイス

ツク、ツク、ウイス —

ウイ、オオス

ウイ、オオス

ウイ、オオス

ウイ、オオス、ススススススス

他の解釈では、

ツク、ツク、ウイス

ツク、ツク、ウイス

ツク、ツク、ウイス —

チイ、ヤラ

チイ、ヤラ

チイ、ヤラ

チイ、チ、チ、チ、チ、チイイイ。

ところが或る人は、この音はツクシコヒシだと言ふ。古昔筑紫(九州の古名)の人 が遠國で病氣の爲め死んで、その魂魄が一匹の秋蝉となつたもので、それてツクシコヒシ、ツクシコヒシ(『筑紫慕はし! 筑紫見たし!』)と絶え間無しに叫ぶ のだといふ伝説がある。

早出の蝉が一番聞き苦しい一番単純な音を出すといふのは奇妙な事實である。 音樂的な蝉は夏までには出て來ぬ。そして就中最も複雑な最も瞭喨たる声を発す るツクツクボウシは成育の最も遅いものの一つである。

八 ツリガネゼミ

此蝉は主もに四國に居るやうである。

ツリガネゼミは秋蝉である。ツリガネといふは吊るしてある鐘 — 殊に佛教寺 院の大鐘 — を指す言葉である。自分は此名称の解釈に惑うて居る。といふのは、 この蝉の音樂は、 — 立派な権威が明言して居るやうに — 真実日本のハアプ即 ち琴の音を思ひ浮かぱせる。だから此命名は、鐘のゴオンと響く音に似た処があ るからといふのでは無くて、鐘を撞いた後に響く、波また波の、好い唸り声に似 て居るといふので附けたものであらう。

三

蝉に關する日本の詩歌は極めて短いのが普通である。そして自分の蒐集は主と して — 十七綴音の作品たる — ホックから成つて居る。此の発句の多数は、蝉 の声に — 否、寧ろその声が詩人の心裏に産出した威じに — 關して居る。次記 の例に附けてある人名は、殆ど皆昔の詩人の名で — 言ふ迄も無く実名では無くて、號即ち通例それて美術家文學者が世人に知られて居る文學上の名で — ある。

発句の作者として著名な、十八世紀の日本の詩人横井也有は、蝉を聴いた夏秋 の感情の、こんな天真な記録を我々へ残して居る。 —

『三伏の日ざかりの暑さにたへがたくて

螺あつし松きらぱやと思ふまで

と口ずさびし日数も程なく立ちかはりてやや秋風に其声のへり行く程さすが哀に おもひかへりて

死にのこれ一つぱかりは秋の蝉」

ピエエル・ロティ(世界最大の散文家)の愛読者は、その「お菊夫人』の中で、 或る日本家屋に就いて、百夏の鋭い声の蟋蟀の爲めその古い乾いた木細工が妙音を孕んで居ると述べて居る面白い文句を記憶して居らるるであらう。それと全然相違しても居ない意匠を有つた日本の詩が一つある。 —

〔註 ロティは家屋の内部の描写をしようとする己が企に就いて斯う言うて居る。

『自分が描写した此家には、そのか弱い風とその鋭いヴィオリン的な好い響とが欠けて居る。木細エを写して居る鉛筆のタッチに、その細工の極めて微細な精緻さが無く、またその非常な古雅なところが無く、またその申し分無しの清潔さが 無く、その乾上がつた繊維に百夏の間孕まされて居るらしく思へる蟋蟀の響も 無い』〕

松の木に沁みこむ如し蝉の声 (?)

蝉を詠んだ日本詩歌の大多数は此虫の音声を苦痛だと述べて居る。そんな詩人 の不平に充分同情を感ずるには、二三種の日本蝉の真夏に於ける合奏を聞いてか らでなけれぱならぬ。然しその喧躁の経験の無い読者にも、次記の句は多分暗示 的だと思はれることてあらう。

われ独り暑いやうなり蝉の声 文素

うしろから掴むやうなり蝉の声 除風

山の神の耳の病かせみの声 貞徳

底の無い暑さや雲に蝉の声 左簾

水涸れて蝉を不断の瀧の声 幻吁

かげろひし雲また去つて蝉の声 几菫

抱いた木は葉も動かさず蝉の声 可風

隣から此木にくむやせみの声 其角

この句は、也有をおもひ出させる。蝉が頻繁に訪れる木を憫れんで居る別な詩人が居る。

風はみな蝉に吸はれて一木かな 鳥酔

時には蝉の音声を或る動カだと叙べて居る。 —

蝉の声木々に動いて風も無し 宗養

竹に來て雪より重し蝉の声 桃月

〔註 日本の芸術家は、その頂に附いて居る雪の重みに曲つて居る竹の景色によ つて幾多の面白い感想を得來たつて居る〕。

諸聾声に山や動かす木々の蝉 楚江

楠も動くやうなり蝉の声 梅雀

時にその音を湯のたぎる音にたぐへて居る。 —

日盛は煮えたつ蝉の林かな 露英

煮えて居る水ばかりなり蝉の声 大無

此喧躁家の大勢なのと其喧嘆の遍在なのとに殊に愚痴をこぼして居る詩人があ る。 —

ありたけの木に響きけり蝉の声 稻起

松原を一里は來たり蝉の声 沽荷

たまたま此題目を滑稽な誇張を以て取り扱つて居る。

ないて居る木よりも太し蝉の声 (?)

杉高しされども蝉のあまる声 亀文

声長き蝉は短きいのちかな (?)

その声音の休止に次いで来る消極的な快感を讃へて居る詩人もある。 —

蝉に出て螢に戻る納涼かな 也有

蝉の立つあと涼しさよ松の声 梅雀

〔序に此処で『松の声』についての短い日本の歌のあることを言つてもよから う。この歌にある「ザザンザ』といふ擬音は、松葉を吹払う風の深い唸声を実にうまく現はして居る。 —

ザザンザ!

濱松のおとは

ザザンザ!

ザザンザ!〕

ところがまた、蝉の音声が起こす威情は、全く聴く者の神経状態に依るのだ、 と宣言する詩人がある。 —

森の蝉涼しき声やあつき声 乙州

涼しさも暑さも蝉の心かな 不白

涼しいと思へぱ涼し蝉の声 吟江

蝉の騒々しさに対する日本詩人のこの多数の不平を見て居て、そしてその蝉の 殻から日本でも支那でも — 多分、類は類を治す主義で — 耳病の藥剤!を昔時 製した、と聞き給ふ読者は定めし驚かるることであらう。

が然し或る詩は蝉の音樂に賞讃者のあることを証明して居る。 —

面白いぞや我が子の声は

高い森木の蝉の声

この歌に能く似た歌がある。『面白いぞや、我が児の泣くは、千部施餓鬼の、 経よリも』

が斯んな賞讃は稀だ。蝉はその夜毎の露の馳走に与らうとて叫んで居るのだ、と説く方が余計である。 —

蝉をきけ一日ないて夜の露 其角

夕露の口に入るまでなく蝉か 梅室

蝉は時折恋の歌に読み込んである。次記のはその立派な標本である。これは普 通芸者共が歌ふ小唄の部類に属するものである。その拵へたやうな威傷的な処は 好ましからぬけれども、ただ意匠としては旨いと自分は思ふ。が日本人の趣味に は確に野卑である。たたくといふは嫉妬の爲めにである。 —

ぬしにたたかれわしや松の蝉

すがりつきつきなくぱかり

實際次に示す小きな絵の方が、日本人の美術主義に從へぱ、一層真実な作品で ある(自分はこの作者の名を知つて居らぬ)

蝉一つ松の夕日を抱へけり (繞石)

四

哲學的な詩歌は蝉を詠んだ日本詩篇には多数には無い。が全く異國風な情趣を 具へて居る。恰も蝶の変形変態が霊魂の昇天の表號を古昔の希臘思想に供給した 如くに、蝉の一生はその教理を説く比喩や寓言を佛教に与へて居る。

人間がその体躯を脱離するのは丁度蝉がその皮を脱ぐと同じである、だが肉身を得る度毎に前生の記憶が暗くなる。我々が前生を記憶して居ないのは、蝉が 自分が出て來た殻を記憶して居ないと同じである。蝉の中には自分が脱ぎ捨てた 皮膚の横で歌つて居るのも屡々見らるることであらう。だから或る詩人は

われとわが殻やとむらふ蝉の声 也有

と詠んだ。

生きて居るやうに木の幹や枝にしがみついて居て、ギラギラした大きな眼で今 猶ほ何か凝視して居るやうに思へる、この脱殻即ち類像は、不信心な詩人にも宗教的な詩人にも、橦々な事柄を晴示し來たつて居る。恋の歌では屡々之を熱烈な 恋慕に痩せ枯れた身体に比して居る。佛致的な詩歌では、浮世の華箸の表象に — 人間の偉大と称するものも実は空虚なものだといふ表象になつて居る。

世の中よ蛙の裸蝉の衣 可言

だが詩人は時々、啼いて居る翅のある蝉を人間の露に譬へ、破れた脱殼を後に 残した屍体に喩へて居る。 —

たましひは浮世にないて蝉の殼 (?)

それから蝉類の日光に活氣づく大擾音 — あの如く早く過ぎ去る運命を有つた 夏時の陸暴風 — は、説教師や詩人に、人間の欲望の擾乱にたぐへられて居る。 蝉が地中から現はれ出て、暖氣と光線を受けに這ひ上り、囂々騒ぎ、間も無く再 ぴ塵土と沈黙とへ帰ると同じく — 代々の人間は、出て、騒いで、去つてしまふ のである。 —

やがて死ぬ景色は見えず蝉の声 芭蕉

此小詩中の思想は、虫の声の悲調と共に自然の寂寞が我々へもたらす彼の夏の 憂愁を幾分か説明して居はせぬかと自分は思ふ。斯んな幾萬幾億の小生物どもは、 東洋の古代の知識を — 永久の眞理たる諸行無常の経典を — 無意識に説いて 居るのである。

だが、我々西洋の近代詩人て、虫の声に注意を払つた者は如何に僅少なことで あるか!

昔時自然がソロモンに語つたやうに、自然が今日、斯んな微かな可愛い震音 で語り得るのは、生の謎に刻薄にも煩はされて居る者だけへてあらう。

東洋の智慧は萬物の語を解する。そしてこの知識を身に得る人ぱかりが — ジィガルドが龍の膽を嘗めて突然鳥の談話を解したやうに — そんな人ばかりが、 虫の言葉を解することてあらう。

(完)

Barbaroi!

Barbaroi!