西洋占星術の起源序論 |

[出典]

S・J・テスター/山本啓二訳『西洋占星術の歴史』(恒星社厚生閣、1997.2)

序論

1 序

西洋最初の哲学者、ミレトスのタレースは、顔を天に向け星を見ながら散策していたために井戸に落ちた、と言われている。天界を巡るものを探すのに気をとられて足下にあるものも分からない、と注意していた使用人の女性に彼は助けられたのである。これは、哲学者への忠告として相応しくないわけではない。タレースが万物は水から成っていると言ったのは、もしかしたら井戸に落ちた経験によるのかもしれない。初期ギリシアの別の哲学者は世界の根源を空気だと言い、またそれを火だと言う者もいた。これらの3つに土を加えると、土、空気、火、水という四元素になる。これらにはこれから本書で何度も出会うことになるだろう。タレースは紀元前6世紀という、占星術がギリシア世界にもたらされる前の人であった。しかし彼自身、星を見ること、哲学、そして使用人の女性に助けられることですら、実は決して占星術と無関係ではないのである。星を見ることは、もちろん哲学よりもずっと昔からあったことで、歴史よりも古い。また、天を見上げる哲学者は今でもいる。使用人の女性の言う常識も今でも通用する。しかし、星を見ること、哲学、ギリシア、これらが結びつくところにまさに占星術のルーツがあるのである。というのは、これこそが西洋占星術の歴史であり、古代の技芸だと自任する今日の占星術は、ギリシア人が形作ったものそのものだからである。星を見ること、魔術、そして呪文を採り入れ、哲学、幾何学、それらについての合理的思考、そして自分たちの世界などを合体させて占星術を生み出したのは彼らギリシア人である。後の時代の占星術が拠り所する古代の教科書を書いたのも彼らであった。ラテン語で書かれた2冊の重要な占星術書でさえ、ギリシア語の資料に基づいているのである。

占星術文献は膨大な数にのぼる。しかし、古代中世の特定のテーマや作家に関する専門的な著作と、この分野では未だに最良の入門書であるブシェ=ルクレールの『ギリシア占星術』は別として、ほとんどは歴史家の資料として以外には役に立たないものである。占星術に関する書物は一般に3つのカテゴリーに分けられる。まずは、占星術師や同調者による書物である。これらは、時には占星術がどのように機能するかを説明するのに有益であるが、たいていは非歴史的であり(時としてそれが甚だしい)、例外なく無批判的である。2番目は、占星術批判の書である。過去におけるこれらの書物は、時には情報源として役立つこともあるが、大部分は少なくとも前のグループと同じく無批判的で非歴史的である。3番目は、一般向けの占星術の概説書とか歴史書である。これらは時代とともに数は増えるが価値は下がってくる。実際には一次資料が引用されることはなく、一般的概念、注釈、間違いなどすべてがほとんど焼き直し状態で繰り返されているからである。従って、われわれは一次資料にあたる必要があるのだが、その多くは出版されているとはいえ簡単に手に入るものはほとんどない。

2 二種類の占星術

占星術を説明したり擁護する側とそれを攻撃する側という初めの2つの力テゴリーに属する著作は、かなり早い時代に存在していたようである。そして紀元前数世紀には、占星術は熟達を要する一般民衆の技芸となっていた。占星術に対しては、ギリシア人以来、あらゆる西洋社会でさまざまな態度がとられてきた。しかしその態度を簡潔に類別する前に、このテーマをさらに明確しておく必要がある。「占星術」という言葉が意味するものには、人間の生活に対する星の‘影響’を漠然と受け入れることから、運命論的な将来を正確に予言することまで含まれているように思われる。しか し、占星術自体の正式な区分を持ち出すまでもなく、まえがきで規定したような狭い意味で考えれば、概して2種類の占星術が今までに存在し、また現在も存在していることになる。それらを「ハードな占星術」と「ソフトな占星術」と呼ぶことができるかもしれない。ハードな占星術とは、強固な決定論を想定するか受け入れるものであり、その結果十分な知識と専門的なテクニックによって、「星のもとに書かれた」出来事や行動から揺るぎない予言がなされ、そのように起こらなければならないと考えるものである。ソフトな占星術とは、人間の道徳上の自由を考慮するものである。またその態度は、「星はその気にさせるが、強いることはない」という格言に要約される。これら2種類の占星術の区分は必ずしも明確ではなく、また必ずしも互いに相いれないわけではなく、同じ個人が両者を認めることもあり得る。このことは特に、自由意志の観念が明確でない異教的な古代において言えることである。セネカのようなストア哲学者は、人間の道徳上の自由を堅固に主張すると同時に、運命がすべてを支配すること、そして真の自由とは運命に逆らうことではなくそれに従い、確実に起こるはずのことに対して逆らうのではなく否応なしに従うことにあるということを同じくかたくなに支持していた。しかしそれでも、占星術をハードとソフトに分けることは現実的なことであり、特に紀元後になって歴史的に重要性を持つのである。

この結果、占星術に対しては4つの態度が考えられるが、実際には3つである。ひとつは、ハードな占星術を支持し、決定論者の運命や、天界のパターンと人間の生活に関わる地上の出来事の間にある必然的なつながりを信じる態度である。この見解をとる人々にとっての占星術の価値とは、必然的な運命を予知することにある。というのは、プトレマイオス(『テトラビブロス』1. 3)が言うように、「必然的に起こる物事でも、思いがけなく起これば、通常は取り乱して混乱したり、度を越して喜ぶが、あたかも目前にせまってくるかのような物事をあらかじめ心得ていれば、魂は慣れ、落ち着き、そして起こるすべてのことを穏やかにかつしっかりと受け入れる準備ができる」からである。次に、そのような決定論を認めず、人間の自由を信じ、したがってハードな占星術を受け入れることのできない人々がいる。すなわち、運命は認めないが、星が何らかの導きを行い、占星術から得られる知識を考慮して行動を変える自由があると考える人々である。彼らは星が人の性格にのみ影響を与えると考えるか、それとも将来の出来事についてもそうだと考えるかによって2つに分けられる。結局彼らはソフトな占星術の支持者であり、現代のほとんどの占星術師がこの力テゴリーに入ると思われる。最後に、宗教上の理由であろうとなかろうと、また人間の自由を信じようと科学的なあるいはその他の決定論に固執しようと、ハードもソフトも占星術をいっさい認めない人々がいる。以上の3つの態度はすべて古代のものであるが、ヨーロッパのキリスト教化によって意外にもほとんど違いがなくなってしまった。

3 七惑星とその順番

プトレマイオスの『テトラビブロス』を引用したばかりであるが、この書の全4巻は何世紀にもわたって最も影響力を持つ占星術の教科書となった。著者は2世紀の地理学者であり、『アルマゲスト』を書いた天文学者と同じである。この『アルマゲスト』は、13世紀の間天文学における偉大なる教科書であった。プトレマイオスがギリシア天文学においてなし得たことは、ユークリッドがギリシア幾何学においてなし得たことに匹敵する。ちなみに、今日一般に‘プトレマイオス的体系’として知られているものは、実際には単純化し大衆化した結果、エーテルとか水晶の同心天球というアリストテレスの体系と混ざり合ったものであり、『アルマゲスト』に見られる周転円の複雑で正確な数学的体系には似ても似つかないものである。プトレマイオスの体系とプトレマイオス的体系が似ている点は、地球が中心にあるということだけなので、その名前を使い続けることは不適当である。プトレマイオスは2世紀半ばのアレクサンドリアのギリシア人であり、アレクサンドリアはギリシア占星術の発祥地であった。『テトラビブロス』(正式なギリシア語名は Apotelesmatica であるが、一般には Tetrabiblos というギリシア語名、または Quadripartitum というラテン語名で知られている)の中で、彼自身が科学的なものと見ていた当時の占星術を要約している。そして占星術師は「すべての星、太陽、月の運動を十分に理解し、いかなる星の配置に対してもその場所と時を知る」者でなければならないと言っている。プトレマイオスは‘星’の中に惑星を含めているが、「惑星」oiJ plavnhteV ajstevreV というギリシア語は、単に「さまよう星」を意味しているにすぎない。‘動かない’星のように極の周りを規則的に日周運動する代わりに、星を背景にして天界を横切り、時には留まったり後戻り(「逆行」と呼ばれる)さえするために、そう呼ばれるのである。さて、占星術とその歴史を理解するために専門の天文学者になる必要はないが、占星術師にデータを提供する天界の構造について多少とも理解しておくことは重要である。

現代の数理天文学の入門書が便宜的に書いている宇宙と同じく、プトレマイオスにとって宇宙とは巨大な中空の球であり、その内側に星が固定されているように見え、さらに球の中心は不動の地球である。恒星と地球の間には太陽、月、そして惑星の道がある。占星術の歴史の大部分においては、惑星の数は5つであり、それらは肉眼で見ることができた。土星、木星、火星、金星の4つは容易に見ることができるが、5番目の水星太陽の近くにあるので見つけることが最も難しい。時には天王星も、夜晴れていて場所さえ確認されていれば望遠鏡なしで見ることができる。天王星が古代に知られていたと主張する占星術師もいるが、それを証明するものは何もない。古代人は7つの惑星しか言及していない。7つというのは、彼らにとっては同じくさまよう太陽と月も惑星だったからである。7惑星の順序は、地球から遠いものから土星、木星、火星、太陽、金星、水星、月となる。これは天界を巡るに要する時間が長い方から並べた順である。その時間が長ければ長いほど地球から遠くにあるという、基本的に正しい前提に立っている。

これらの7つは、「おお、イグサは緑を育てる(Green Grow the Rushes, O)」という古詩の中の「空の7星」である。「4月に雨を降らすもの」とはもともとは間違いなく天使(おそらく「ガブリエルの守衛」)のことであり、この「天使」‘Intelligences’はキリスト教的新プラトン主義では、7惑星の天球と恒星天球(恒星天球は地球を1日に1回転する)に対応して動く8つの天球となった。「9つの明るく輝くもの」とは、これらの8天球と一番外側にある9番目の最高天である。この古い数え歌は天文学や占星術とは関係ないが、確かに興味深い内容と謎に満ちている。

4 曜日

7つの惑星を上述の確定した順番に並べ、それらにちなんで日毎の時間を名づけてみよう。土星にちなんで名づけられた土曜日の最初の1時間から始めると、2時間目は木星に、3時間目は火星に属し、以下24時間目まで続く。その結果、翌日の最初の1時間は太陽になる。もし各日をその最初の1時間の名前にちなんで呼ぶとすると、それはちょうど週日の名前となる。フランス語やイタリア語などのロマンス語の週日の名前を、ラテン語と比較してみるとよく分かる。ただし多くのキリスト教国では日曜日に主の日(Domimica dies) という新しい名前をつけたが、イギリスでは清教徒にもかかわらず(あるいはそのためにか)そうはならなかった。こうして、1週間が7日なのは、ひとつには惑星が7つで1日が24時間だという事実の結果なのである。しかしおそらく、新月、上弦、満月、下弦などの月の諸相とも大いに関係があるのだろう。これらはだいたい7日毎に見られるからである。

5 恒星天球

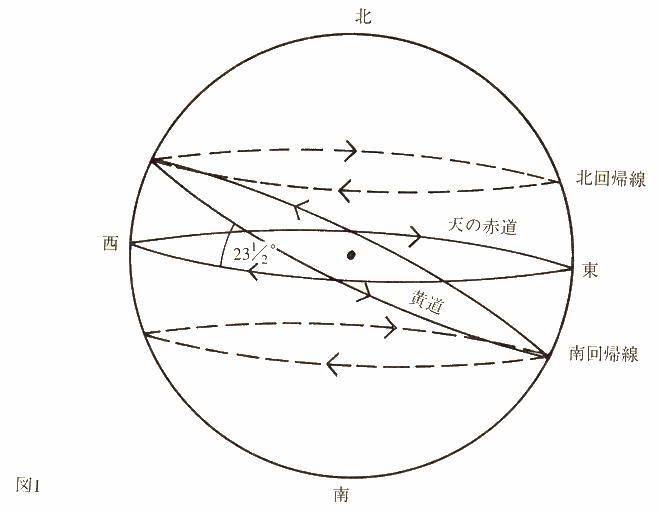

天界の構造に話を戻し、恒星天球を表す円を描いてみよう。中心の点は地球である(図1)。北極と南極を図の上下に記入し、その中間に赤道の大円を描く(球上の大円とはその面が球の中心を通る円のことである)。これが天の赤道であり、天球の内側にある想像上の線である。そしてそれは地球の赤道を天球に投影したものでもある。天球全体と、静止している地球を除く天球内のものすべては、両極の間の軸の回りを東から西へ、23時間56分で1回転している。ほとんどの民族がおおぐま座の‘指極星’によって夜空に見つけることのできる北極星は、事実上天の北極にあり、星座は夜の間その周りを円を描いて回るように見える。

6 黄道

もし日没時およびその直後に西の地平線を見て、どの星座が太陽とともにあるいはその直後に沈むかを書き留めておくか、または1年間星座を見続けて書き留めておけば、その結果、天球の大円にある星座の一覧表を作成したこと、そして太陽が‘西から東へ’天空を動き、1年で元の場所に戻ったことが分かるだろう。この大円は赤道に対して約23+1/2°の角度を持ち「黄道」ecliptic と呼ばれる。なぜならそこで食eclipses が起こるからである。太陽は地球の周りを日周運動する方向とは逆方向に黄道を一巡するのに1年かかるが、この運動は日周運動にも反映される。太陽は日周運動の回転とは反対方向にゆっくり動いているので、東から西に地球を回るのに恒星よりもやや時間がかかるのである。事実、それは恒星が23時間56分であるのに対して、太陽は24時間である。

7 太陽

黄道を西から東に回るという太陽の年周運動は、赤道上の運動でもそれに平行の運動でもなく、それに対してある角度を持っているので、1年を通じて。太陽は南北に2回赤道を通過する(1度目は春に北へ、2度目は秋に南へ)。そして年に2度、南北の一方向に進むことを止め反対方向に戻る。‘方向転換’を意味するギリシア語は「トロボス」tropos である。この転換点での太陽の東から西への日周運動を表すために、図1に破線の円を2つ描くと、かに座における北の回帰線 tropic とやぎ座における南の回帰線となる。なぜならそれらは太陽が南と北にそれぞれ方向転換する星座だからである。太陽が1年かけて黄道を西から東に回っている間にも、それが天球の上や中にある他のすべてのものと共に、毎日東から西に運ばれていることを念頭に置いておかなければならない。太陽は黄道上の出発点に戻ってくるのに約365+1/4日かかるが、この年周運動が恒星に比べて日周運動を遅くしているのである。だからこの1年の間に恒星は地球を366+1/4回回ったことになる、恒星の1日は太陽の1日より短く、このことが星座が年間を通じて毎夜同時刻に同じ場所にないことの理由なのである。

以上のことにおける本当の理由は、地球が毎日その軸を回転していること、そして1年で太陽の周りを回っていることにあるが、‘相対的な’ 運動においては問題は全くない。星と太陽の見た目の運動は、上に述べたとおりなのである。今日われわれが正しいと考えていることは、紀元前3世紀初めの。ギリシア人天文学者アリスタルコスの考えた仮説として現れた。しかしそれは人々の常識的な経験とは明らかに一致せず(今でもそうである)、目に見える現象を説明するにはふさわしくなかったので、たまに言及されるだけで、ついにはアリストテレスの間違った自然学に論破されてしまったのである。

8 地球

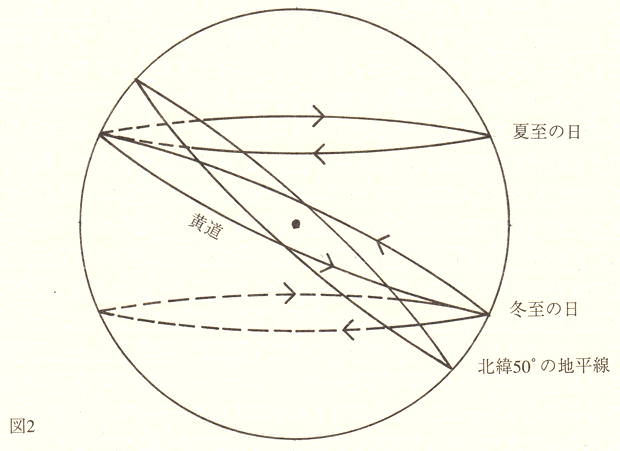

中心に静止している地球は、点ではなく球である。それが球であることは、プラトンの時代から古代中世のすべての天文学者に知られていた。彼らがこの事実の証拠として挙げたものは、以下のとおりである。船が水平線から消えること。月に映る地球の影の形。地上を南北に移動するにつれて、 星座が現れたり消えたりすること。中世前期の百科事典からかき集めたようなこのような初歩的な天文学を知ってさえいれば、地球が平面だと主張することはなかっただろう。だからと言って、中世に ‘地球平面論者' がいなかったというわけではない。当時はおろか今でもいるのだから。しか し地球は球であり、われわれはその表面の一地点にいるのだ。恒星天球にある真上の地点は天頂であり、またそれ以上先は見ることのできない地球の湾曲の端、すなわち視界を遮る円が地平線である。これらと黄道と回帰線を新たに図2に記入してみよう。

回帰線は、黄道の最も北と南にある太陽の日周運動を表し、実線が地平線上の回帰線である。だからこの実線は最長と最短となる昼の時間を表している。1年に2回、黄道を通る太陽が赤道を横切る時、昼と夜は等しくなり、その交点は昼夜平分点と呼ばれる。北半球では太陽が赤道を北に通過する地点が春分点であり、他方が秋分点である。

9 恒星

太陽、月、惑星と同じぐ恒星天球は毎日東から西へ回転している。しかし太陽よりもわずかに速く動く(厳密に言えば、太陽が少しずつ遅れる)ので、いわば星座は太陽に追いつくことになる。従って、たとえばオリオン座のような星座は、1年のある時期には昼間地平線上にあって見えないが、その後同じ年の夜に地平線上に昇ってきて見ることができる。だから例えば、天空で最も明るい星であるシリウス(おおいぬ座のα星)は、北半球では冬に見られるが、夏には昼間空高くあって見えないのである。よく知られているように、古代人がこれらの日を「犬の日」と呼んで女性の不妊期を説明したのはこのためである。すなわちその時は。シリウスが太陽とともにあって、最も暑い期間なのである。

10 月

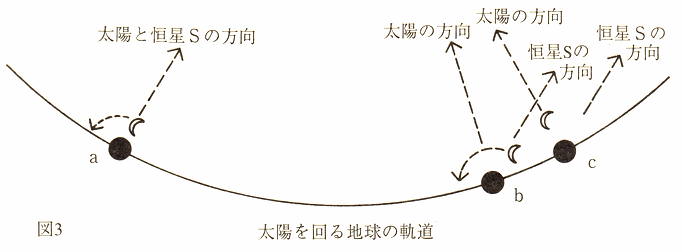

もし夜空にありさえすれば、最も人目をひくものは月である。その運動は極端に複雑であり、とりあえず3つのことに注意する必要がある。まず最初は、恒星天球に対するその運動は、明らかにさまよってはいるが、常に黄道にかなり近いということである。第2に、新月から次の新月までの期間が約29+1/2日(太陰月または朔望月)であるのに対して、第3に、黄道を1周するのに要する期間が27日余り(恒星月)だということである。図3は、これらの月の長さがなぜ異なるのかを示している。

月が地球と太陽の間にある時(厳密に同一平面上にあるわけではない。その場合には食が起こる)、月の陰の部分がわれわれに向くことになり、月は見えない。これが新月である。同時に、月は地球とある恒星とを結ぶ線上にある(その星をsとしよう)。これが図3のaの位置である。27日余り経って月と地球がbの位置に移動すると、月は再び恒星sとの線上に来る。恒星とわれわれとの距離は非常に大きく、太陽の周りを巡る地球の運動では恒星の方向は影響されないので、地球からの恒星の方向は変わらない。すなわちbの位置にある月は天空の黄道を一巡したのであり、これが1恒星月である。しかし1太陰月を経て月が太陽と同一直線上に戻って次の新月となる(cの位置)には、まだ2日以上地球と月が動かなければならない。なぜなら、すでに見たように、恒星に対する太陽の位置が変化しているからである。

11 惑星

夜空を定期的に観測していれば、すぐに肉眼で5つの惑星を識別できるだろう。それらは時にはいっそう明るく輝くこともあり、また常に一貫して他の恒星よりも明るい。また地平線近くにある時、わずかにきらめくだけのものもある。惑星はすべて恒星天球を横切って動き、かなり不規則な運動をする。時には('留’で)立ち止まり、しばらくの間後退する(‘逆行する’)ようにすら見える。すべては黄道から数度以内を異なる速度で運行する。水星は1周するのに88日しかかからないが、土星はほぼ30年かかる。黄道の両側約8+1/2°の地帯は、太陽、月、そして惑星が運行する場所であり、獣帯と呼ばれる。太陽に非常に近い水星は、日の出前と日没後に30分ほど見えるだけなので、見つけるのが非常に難しい惑星である。しかもそれがシリウスほど明るいことはめったにない。それに対して金星は、月に次いで夜空に明るく輝く天体である。それには満ち欠けがあり、昼間でも見える時がある。1年のうちのある時期は暁の明星として現れ、古代人にはフォ一スフォロスPhosphoros(ギリシア語)とかルーキフェルLucifer(ラテン語)として知られていた。ともに「光を運ぶもの」という意味である。また別の時期には宵の明星となり、それはヘスペルス Hesperusとかウェスペル Vesper(ともにラテン語)と呼ばれた。ピュタゴラスはこの両者を金星というひとつの惑星だとみなしていたと言われている、火星は赤く輝き、2年周期のために約18か月間は毎晩見え、その後4か月から6か月の間は見えなくなる、恒星に対する火星の運動は、すベての惑星のうちで最も不規則なものであり、明るさも地球からの距離に応じてかなり変化する。同心天球説が不十分なものとされたのは、このように明らかに変化する距離のためであり(もしすベての天球が同じ中心を持つとすれば、どの惑星の距離も変わることはない)、火星の不規則な運動によって、地球中心の図式は非常に複雑で困難なものとなる。木星は獣帯を1周するのにほぼ12年かかり、威厳のある明るさを持っている。このことから木星がオリュンボスの神々の支配者と結びつけられたことは間違いない。それに対して「夜の太陽」という称号は、バビロニア人とギリシア人によって土星に与えられたものである。土星はかなり明るい恒星に比べればそれほど明るいわけではなく、1周するのにほぼ30年かかる。その動きの遅いことが老齢を暗示し、さらに老齢が知恵と力を暗示したことは間違いない。また土星は遠隔、冷たさ、神秘をも暗示した。太陽が明るく、暖かく、生気を与えるものであるのに対して、まもなく土星は冷たさ、死、不幸と結びつけられた。これらの5惑星が、望遠鏡が発達する前の何世紀もの間、天文学者と占星術師に知られていた惑星である。

12 結論

以上が占星術師が思い描いていた体系であり、肉眼による観測で築き上げたものであった。今であれば忍耐と、角度と高度を測るためのいくつかの簡単な器具を持ち合わせた人であれば誰でもできる観測である。その体系が地球中心であったことは重要なことではない。占星術師にとって重要なことは、地球、太陽、月、そして惑星の ‘相対的な’ 位置であり、宇宙論が地球中心であろうと太陽中心であろうと、地球から見た角度の関係が問題となるかぎり、どちらも同じことだということを常に念頭に置いておかなければならない。われわれの感覚では、地球は静止しており、他のすべてのものが地球を回っている。これは有史以来ほとんどの人々によって受け入れられてきた体系であった。プトレマイオスによれば、占星術師は天体の運動を十分に理解していて、「いかなる星の配置においてもその場所と時」を知ることができたのである。本書で定義した占星術が、そのような ‘星の配置’、すなわち恒星を背景とした地球と惑星の相対的な位置を描けるほど正確な数学的体系が構築される前には存在し得なかったことは確かである。このことによって、いわゆる厳密な意味での占星術の始まりの時期が分かる。占星術が紀元前数千年にも遡ると信じていた人々にとっては驚きかもしれないが、その時期は紀元前5世紀の終わりか4世紀の初め頃なのである。それより前の、初めて知的な人間が現れた時代まで遡れば、人間の生活に対する天界の影響に関する推測とか、星の前兆に基づく予言などは間違いなく存在しただろう。しかし、これはある種の ‘占星術の原型’ であって、それについて多少とも分かっていることがあるとしても憶測の域を出ず、占星術の歴史には含まれないのである。それについて書かれていることのほとんどについては8割が推測であり、残りについては8割以上が推測なのである。本書の目的は、数学的な占星術が始まったギリシア時代から18世紀までの占星術史をたどり、占星術に対する人々の態度と、社会や観念の歴史の中における占星術の地位について論じることである。占星術が真の科学なのか、技芸なのか、でたらめのものなのか、それともどちらとも言えないものなのかということは、2300年の間西洋人の心の中では常に重要な事項であった。占星術の歴史はわれわれの歴史の一部なのである。(p.1-13)

//END

2017.05.18. 入力。

Barbaroi!

Barbaroi!