幕末・外国人要撃(3/5)第2章 |

第2章 万延二年・文久元年〜文久三年

これまでは、どちらかと言えば、密かに、来日外国人「個人」に向けられていた、要撃・殺傷行為が、この期に入ると、公使館襲撃などにみられるような、明確な攘夷行動となって表面化する。列国側もまた、殺傷行為に対する報復として「戦争」も辞さなくなっていく。

芝高輪東善寺におかれていたイギリス仮公使館は、二度、襲撃され、品川御殿山に新しく建設中のイギリス公使館も焼き討ちを受ける。

生麦事件に端を発した薩英戦争が起こるのも、長州藩が攘夷の先鋒として、馬関において外国艦船を砲撃するのも、この時期であった。

だが、この間の「文久三年八月十八日の政変」に際し、孝明天皇は、過激な攘夷は自分の意志ではないと宣言する。

第1節 ロシアの動勢と、第一次東禅寺事件

万延が文久へと改元されたこの年、列強の間で、日本海と東シナ海を結ぶ対馬の軍事的地位が高まるなか、突如、ロシアの軍艦が対馬芋崎浦に来航し、永久租借権等を要求するという事件が起こる。幕府がその対策に苦慮していたさなか、芝高輪東禅寺のイギリス仮公使館を十数名の水戸浪士が襲撃する。

東禅寺浪士乱入図 ワーグマン画 |

万延二年(1861年2月10日〜1861年3月28日)

文久元年(1861年3月29日〜1862年1月29日)

※2月19日文久改元

幕府は、当初、ヒュースケン殺害に抗議して江戸を退去した四カ国(イギリス、フランス、オランダ、プロシア)の行動を黙殺するつもりでいたが、それは得策ではないと考え直し、公使たちの江戸復帰の条件について若年寄酒井右京亮に交渉させる。和解の協議を重ねた末、オールコックたちは、万延二年1月20日、将軍徳川家茂からの江戸復帰の招請状を受理し、翌21日、フランス公使と共に江戸に帰任する。

その翌月、万延二年2月3日(1861年3月13日)、ロシアの軍艦ポサドニック号が対馬の芋崎に来航し、船体修理を名目に永住施設を建設し始める。対馬藩はこれに抗議したが、艦長ビリレフ(Birileff)は、これを無視し、資材や食料などを要求する。やがて、水兵が上陸するにおよび、島民たちは激しく抵抗したが、ビリレフは、対馬藩に対し、芋崎付近の永久租借権を要求した。この要求に激しく動揺した対馬藩は、島民の抵抗を抑圧する一方で、幕府に九州への転封を願い出ている。

この間の事情を『日露交渉史話』(平岡雅英著 原書房刊 昭和57年 367p.〜368p.)に見ると、「ロシアは、クリミア戰爭に一敗して以來、英佛のためにバルカン方面の活動を阻止されたので、東洋方面では後れを取らないやうに注意を怠らなかつた。英佛はかねて日本海の要地たる對馬に着目して、こゝに開港場を設けさせる意向をもつてをり、この年の早春、英艦は對馬に至つて沿岸を測量した。これを聞いたロシアは、英國の野心を説いて對馬防備のために助力したいと申し込み、幕府がそれを拒絶したにも拘はらず、二月三日にピリレフの率ゐる軍艦ボサドニク號は、突然對馬に現はれ、船體修繕のためと稱して淺海内尾崎沖に投錨し、食料の供給や土地の貸與を求め、上陸して伐木したり、沿岸を測量などして勝手な振舞ひを始めた。三月には晝ケ浦芋崎に家屋を建築し、四月には大船越の關所を通過しようとして對馬藩士に阻止せられたのを憤り、警固の歩卒を殺傷した。藩主は急を長崎奉行および江戸に報じた」とある。

元号が文久に改まり、ひと月ばかりたった3月半ば過ぎ(1861年4月末)、オールコックは大審院の召喚により香港に向かう。去る万延元年11月、イギリス人が江戸城10里以内で狩猟をし、そのうえ、捕縛しようとした役人に傷を負わせるという事件があったが、その際の被告マイケル・モスが香港の大審院に、オールコックに対する損害賠償の訴訟を起こしたからであった。

ひと月後の4月半ば過ぎ、香港から長崎に戻ったオールコックは、文久元年4月22日(1861年6月1日)、長崎駐在領事モリソン(George Staunton Morrison)らを伴い、長崎を出発して陸路江戸に向かう。長崎奉行は、国内情勢が不穏なため、陸上の旅行は危険だと警告するが、オールコックは、役人の「いつものやり方」だとして信用せず、江戸に向けて出発した。この旅行中、オールコックは、兵庫において、竹本図書頭の説得に応じ、京都にたち寄らないことを承諾する。やがて大坂に入ったオールコックは「辻々から険悪な顔つきでわれわれをにらんでいる両刀を帯びた武士が、珍しいことにここでは見あたらないがゆえに、居住するにはきわめて望ましい場所であるように思」うのだったが、大坂の市街を出たあと、護衛の役人たちより前に出て歩いてみたとき、「はじめて民衆が悪感情をもっているのに出くわした。かれらは、われわれのうしろから『唐人、ババ』とやかましく叫ぶのだった。『唐人』とは中国人のことであり、『ババ』とは行商人、または貿易商のことであり、また老婆をも意味する。かれらの考える外国人とは、ただ中国人の商人だけなのであった。子供ばかりか大人さえも、村から村へとわれわれのあとをつけてきて、うるさくつきまとった。一、二度、一行中のだれかが振り向くと、かれらはクモの子を散らすようにうしろの方へ逃げだした」という(オールコック前掲書(中)404p.〜405p.)。オールコックにとって、このようにつきまとわれるということは、このときだけの経験であったようである。一方、上野(伊賀上野?!)のあたりで宿泊した際には、「通りをゆくと、どの家もどの横町もぴったり閉めきってあった。ささやき声ひとつ聞こえず、ネコの子一匹見当たらなかった。横町には、全部柵がしてあって、高い竿に幕を張り、向こうが見えないようにしてあった。大名の邸宅の前を通ったが、ここにも同じように幕が張ってあった。この異常な様子は、いったいどういう意味なのだろうか。近在の村々にも、女・子供は見当たらなかった」といい、その意味は不明であった(オールコック前掲書(中)416p.〜417p.)。

オールコックの、情報収集を兼ねた、江戸をめざしての陸路の旅は、約1ヶ月後の文久元年5月27日(1861年7月4日)、江戸帰着をもって終わる。だが、翌日、オールコックが帰着した、芝高輪東善寺のイギリス仮公使館が襲撃されるという事件が、彼を待ち受けていた。

安政条約によって江戸が各国代表の駐箚地と決まった後、四カ所の仏教寺院が主要四カ国(イギリス、フランス、オランダ、アメリカ合衆国)の各代表にそれぞれ割り当てられた。そこで、イギリスのラザフォード・オールコックは高輪郊外の東禅寺を公使館とし、デュシェスヌ=ド=ベルクールは済海寺を、デ=グラーフ=ファン=ポルスブルックは江戸市街にほど近い長応寺を、タウンゼント・ハリスは麻布の善福寺を居館とする一方、公使館として使用していた。

襲撃を受けたイギリス公使館は「江戸のもっとも大きな寺[東禅寺]のひとつの接待部屋にかりに設置されていた。寺のまわりには木を植えた広大な美しい庭園があり、寺自体は隣接した建て物をもふくめて、不規則なかたちの広大な場所であった。谷間のもっとも低いところにあって、そのまわりを常緑樹のカシやカエデや灌木がとり囲んでおり、四分の一マイルにわたって灌木林がジャングルのようになっていた。東海道に出る横道が裏手の丘の上を走っていた。.....(略).....建て物の反対側へは、東海道、すなわち市街へ通じる大通りから長さ300歩ばかりの通りを経て、一連の中庭を通ってはいってゆくことができた。公使館の入り口に直接に通じているひとつの中庭には、周囲に柵が設けてあって、門が閉めてあった。この道や庭のなかには、いつも夜は閉めてある外の門と内の門のあたりに人足がいたし、大君や大名の兵士150名が護衛として配置されていた。この年の1月にアメリカ公使館付き書記官[ヒュースケン]が街頭で殺害される事件以前に襲撃の脅威があったころから、ひきつづき日本政府が駐屯させていたものであった。また夜には公使館で雇っている二人の夜警が勤務していて、かれらは日没から夜明けまで見まわることを仕事としていた」(オールコック前掲書(下)14p.)。

このときの襲撃者たちは、深夜、大通りから二、三歩奥まった表門から侵入しようとしたのであったが、この門が閉まっていたため、かたわらの塀を、はしごを使ってのぼり、侵入する。「門番は、この音に目をさまして出てきたらしい。かれは、すぐに切り伏せられて即死した。それから、かれらは、長い道を約300ヤード通って、最初の中庭へ到達し、護衛の詰め所を全部素通りして、途中で犬を一匹殺した。おそらく、この犬はほえて急をつげていたのだろう――この犬こそが、目をさましていた唯一の番兵だったのである。もうすこしすすんでから、かれらは役人のひとりの馬番に出会った。不幸なことに、この馬番は、馬小屋の外に出てかれらの道を横切っていたらしい。この男もまた殺された。さらにもうすこし前進したところで、かれらはわたしの料理人に会い、かれに重傷を負わせた。最後にかれらは、私の庭の門の近くにたまたま居合わせた見張りを捕え、いうことを聞かねばすぐに殺すぞと脅かして、『外国人どもがねている場所』を教えろといった。四名の人間と一匹の犬が、すこしずつあいだを置いて異なった地点で別々に、つぎつぎに切りさいなまれているのに、たったひとりの護衛の目をさますほどの物音もしなかったとはとうてい考えられない。ところが、だれも目をさまさなかったのである。かれらは、寺の正面入り口とそのすこし右手にある公使館に通じている大きな玄関、すなわち広い通路をとおり抜けて、こちら側の庭を横切った。そして、ここでかれらは、われわれの見張りのひとりに出会ったのである。こういう暴漢に捕われて恐怖におののきながら、かれはかれらの命令にしたがうふりをして、なんとかして逃げようとしたらしい。かれは、追いかけられて、ハス池に身をひそませる前に、体をばっさりやられた。しかしかれは、一命をとりとめて、このときのことを語った。.....(略).....それからかれらは三手に分かれたらしい。一隊は家のなかへ直接通じている道を通って馬小屋の裏手へまわり、もう一隊は正面玄関にある庭の門のところに押しかけて、正面の扉の羽目板を破って侵入した。さらに第三隊は、公使館の入り口の玄関に隣接している寺と屋敷の裏手に押し入った。そこから、途中でひとりの僧を傷つけてから、ある者は唯一の仕切りになっているふすまを押し開けてそこにはいり、他の者はさらにすすんで、中庭に押し入った。たまたまモリソン氏の従僕である中国人が広間にねていて、正面の戸のところでしている恐ろしい物音を、息をひそませながら震えおののいて聞いているうちに、くさりかたびらをつけた覆面の男がとつじょとして寺から現われて、滑り戸を開けてはいってきた。これを見てこの従僕は、中国人の本能から、こっそり音を立てずにすべり出して、見つけられずに主人の部屋へ行った。幸い主人の部屋は、家のその部分ではいちばん近いところにあった。かれは主人を起こして、手遅れにならぬうちに、そばにあった剣とピストルをかれの手に握らせた。もうすこし奥にねていたオリファント氏も、このころには襲撃の混乱がしだいに大きくなり、犬がほえていたので目をさましていた。召し使い同士のけんかだと考えて、かれは手当たりしだいに狩猟用のむちをつかんで通路へ駆け出した。モリソン氏の部屋もラッセル氏の部屋も、この通路に沿っているのである。ラッセル氏を起こして武器があるかどうかをたずねるのにそう手間はかからなかったが、武器がなかったので、かれはもどってきた。そしてこのときに、二、三人の男が迫ってくるのにぶつかったのである。すぐ正面にいるひとりの男が、両手で刀をにぎって、かれの頭めがけて切りおろそうとしているのを、かれは薄暗い星明りのなかで目にした。それから、暗やみのなかでの苦戦がはじまった。オリファント氏は、なんとかしてほこ先をかわし、乗馬用のむちの重い先端で自分に迫る男を打ち負かそうとしたが、しだいにラッセル氏と別れてきたばかりの部屋の方へ後退し、追いつめられていった。幸い、このためにモリソン氏は、そこに通じる滑り戸を投げ倒して、暗殺者の方角に向かって二発発射する余裕があった。同時にオリファント氏は、二カ所に重傷をうけ、モリソン氏じしんもひたいに切り傷を受けた。ピストルが命中したかどうかはわからぬが、多分襲撃者のうち、すくなくともひとりは傷を負ったらしい。それはともかく、ピストルの発射は、かれらが迫ってくるのを阻止する効果はあった」(オールコック前掲書(下)28p.〜30p.)。その間に、長崎駐在領事モリソンと書記官のローレンス・オリファン(Laurence Oliphant)は、すかさずオールコックの部屋へと逃げ込むことができたからである。

その夜、オールコックは、香港に出向いていた間の仕事の整理に疲れ、ぐっすり眠っていた。そこに若い通訳見習い生が駆け込んで来て、公使館が襲撃されていることを知らせる。しかし、オールコックはその知らせを信じることができず、とにかく連発ピストルを手に、襲撃現場に行こうと、入り口に向かったそのとき、血にまみれたオリファントとモリソンがやってきたのである。オールコックは、襲撃者が追跡してくるものと思い、ピストルを構えて待つが、追跡者は現れなかった。

襲撃者は三名を除いて全員が逃げ去った。三名のうちの一名は22,3歳の若者で重傷を負っていたが、あとの二名は「恐ろしいほど切りさいなまれて」殺されていた。オールコックは「わたしは戦場を何回も見たが、剣の傷でこれほど恐ろしいのは見たことがない。ひとりの男の頭蓋骨は、うしろからきれいに切りとられており、頭の半分は背骨まで切り落とされていた。一方、手足はずたずたになって、かろうじてついていた。もうひとりも、同様にむごたらしくいためつけられ切り刻まれていた......(略)......この滅多切りにされた恐ろしい死体をながめて、われわれもこのようになるところだったのだと考え、さらにかれらと志を同じうする者の手にかかって、これからさきわれわれもこういう運命に会うかも知れぬと考えていたときのわたしは、率直にいうと、恐怖と嫌悪の交り合ったおののきを感じた」(オールコック前掲書(下)33p.)と言い、戦慄をおぼえている。重傷を負って捕らえられた22,3歳の若者は、何ヶ月かのち、処刑され、首をさらされる。逃走した者たちのうち三名は、翌日、「品川のねぐらにいるところを突きとめられたが、警吏が着いたときには二名が切腹したあとで、三人目の男は切腹はしたが死にきれずにいるところを捕らえられた」。また、オールコックがのちに奉行から聞いたところでは、「神奈川から数マイル離れた村にさらに四名の者がやつれはてて傷ついたまま現れ、僧に食料と金を要求したとのことだった。.....(略).....ところが僧は驚いて、金を借りてくるという口実で密告にいった。当然かれらの方では、裏切られたと考えて、僧が警吏をつれてもどってくるまでに逃げ去っていた。それ以来、二名の者が追跡され、捕らえられまいとして自殺した」(オールコック前掲書(下)31p.)ということであった。

当時、芝赤羽接遇所に滞在していて、この事件を知ったシーボルト(Philipp Franz von Siebold)は、翌朝、負傷者に外科治療を施すため、長男のアレクサンダー(Alexander Georg Gustav von Siebold)を伴って襲撃現場である東禅寺に入る。15歳の少年であったアレクサンダーは、この時に見た光景を、『ジーボルト最後の日本旅行』(斎藤信訳 平凡社刊 1987年 120p.〜122p.)に、次のように記している。

「私は、眼前にひろがった恐ろしい光景を、決して忘れることはないだろう。前庭にはまだ殺された浪士の死体がころがっていた。重傷を負った浪士は、喉を鳴らしながら敷石の上に横たわっていて、父が彼を診察した。息をすると痛むか、と父が尋ねた時のこの男の憎しみに満ちて睨んだ眼ざしを、私は決して忘れはしない。彼はじきに痛みを感じなくなった。私たちの眼の前でこの男の懐中から、襲撃の動機を記した一枚の紙片が出てきた。重傷を負った警備の武士の多くは、見分けがつかなくて同士討ちになったのだが、この人たちを見ると心が痛んだ。私たちはようやく公使館員のローダー Lowder やロビンスン Robinson に迎えられて、寺の中に入った。建物はどこもかしこも足の踏み場もないほどだった。ベッドにはひどい刀疵があったが、これは部屋にいてうまく脱出した人たちに加えられたものだった。到るところ血の海だったし、こわれた家具がちらばっていた。寝室用のテーブルには一冊の聖書、つまり祈祷書が置いてあったが、これがひと太刀で真二つに切られていた。恐らく所有者が少し前まで読んでいたのだろう。忠実なイギリス犬は、頭を割られて公使館の玄関に倒れていた。.....(略).....空想力の豊かな少年時代の私にとって、この光景はほんとうに身の毛もよだつようなもので、長い間私の夢に現われた」と。

そして、事件から一週間後に出した母親への手紙には、東禅寺襲撃に際し、「双方合せて三〇人が死んだり負傷したり致しました。襲撃者側のうち四人は現場におり、そのうちひとりは生きながら捕えられ、三人の重傷者は(品川の茶屋で)腹を切って自害しました。警備の武士や部下たちのうち、一三名は多少の差はありますが、傷を負っており、そのうちのひとりは傷のため倒れていました。そのほか馬丁と門番が殺され、三人の僧侶が負傷しました。その他の二、三人以外は軽傷でした。

……私たちは翌朝すぐに東禅寺へ出かけましたが、それは恐ろしい光景でした。まるで屠殺場のように、到るところ血の海で、ここには死んだ人が、あそこには死にかかっている者がおり、──血のついた衣服──すべての家具の類は切断されたり、突き破られていました。ベッドもみな切り刻まれて穴があいていました。恐ろしい血の臭いが漂っていました。──邸内には大きな篝火を燃やし、その傍らで武士たちが野営をしております。どこもかしこも武器がいっぱいでした。午後になるとフランスの公使が軍艦で到着し、家じゅうを海兵で守らせました。間もなくイギリスの海兵隊も上陸し、公使館の警備につきました。翌日、私たちは再び公使館を訪ねましたが、すでに二門の(日本の)野砲と小さい臼砲が並んでいました。私どもの住まいでは、今や戦闘態勢がとられております。守備兵は屋敷全体で恐らく三百人はおりましょう。私たちの部屋の前には五人の番士がおり、さらには上の方には一五人おります。みんな甲冑に身をかため、槍や銃や刀で立派に武装しております」と記し、さらに、7月26日付けの手紙においては、

「謀叛の全貌は突き止められました。それで共謀者を捜し出すために、その筋では全力をあげております。しかし江戸のような都会では捜すのは容易ではありません。謀叛人の隠れ家は到るところにあるからです。彼らが逃げ込んだある医者の家を取り囲みましたが、彼らはその家の地下道を通って逃げてしまいました。これらは大部分いわゆる浪人で、水戸藩を脱藩した武士たちです。彼らは異国人に対しはげしい憎しみを抱いていました。──いま彼らは自分たちの出来ることとして、異国人に仕返しをし、できることなら、この国土から異国人を逐い払おうとしているのです。──

ちょうどそういう時に奉行(外国の重要案件を取扱う幕府の役人)が参りまして、浪士の故郷の水戸で、彼ら相手に小さい戦闘が始まり、浪士たちのうち何人かは江戸に来るかもしれない。それで私たちは用心していなければならない、と申しております」と、母親に報告している。

この襲撃によって重傷を負ったオリファントは、江戸湾に停泊中の英国船に運ばれて治療を受けたが、専門的診療を必要としたため、8月半ば、イギリスに帰国した。

事件後、公使のオールコックは横浜へ移り、幕府が町の入り口に配置した屈強な衛兵と湾内に停泊する外国の軍艦とが厳重に公使館の警戒に当たることになった。

このとき、イギリスの仮公使館東禅寺を襲撃したのは、水戸浪士有賀半彌重信をはじめとする十数名の者たちであった。彼らは「臣等草莽微賤の身なれども、神州の夷狄に汚さるゝを見るに忍びず、尊攘の大儀に基き、身命を擲ち區々の微忠を以て聊國恩の萬一に報ぜんとす。固より此一擧を以て大に國威を海外に燿し、正氣を振ふに足れりといふにあらず、他日これを以て夷狄退攘の端を啓くべく、萬が一も天朝の憂慮を安んじ奉らば、微臣の身にありて幸これに過ぐることなし」との存意書を懐中していたといわれる。

襲撃者のうち、「有賀半彌・古川主馬之介は戰死し、小堀寅吉は重傷のため現場に於て自刄、榊鉞三郎はその場で捕へられた。而して辛くも脱出した中村貞介・山崎信之介・石井金四郎の三人も本望の達せられざる無念から、遂に品川に於て自殺したが、石井のみは死に切れないうちに捕へられ、翌日死亡した」。また、「東禪寺より脱走した森半藏・前木新八郎の兩人は、那珂郡入本郷に匿れて居つたが、追捕迫ると聞き共に八月二十六日自らの刄に伏し、現場に捕はれた榊及び途中病のため參加出來なかつた千葉昌平は、上野茂呂村に捕はれて共に十二月十五日斬に處せられ、池田爲吉・中村乙次郎も亦逮捕されて後獄死した」。この襲撃の後「行衛を晦ました者の中、黒澤五郎・高畑總次郎の兩人は、その後坂下事變の刺客に加はつた」という(『靖國神社忠魂史 巻一』53p.)。

襲撃事件直後の一ヶ月は、オールコックにとって、憤りや事後処理、事件に関しての幕閣との会談などで、疲労と不安のうちに過ぎていった。その間に、武装集団が、ヨーロッパ人の護衛がいないアメリカ公使館を襲撃するために集結しているらしいという噂が二度あり、また、ある筋からは、さらに陰謀が企てられているという報告がよせられて、襲撃者の一人か二人が逮捕されたという情報がもたらされた。

2月に対馬の芋崎に来航し、以来「居すわって」いたロシアの軍艦ポサドニック号の対馬占領事件を解決するため、「幕府は外國奉行小栗豐後守忠順等を派遣して、穩便に退去を迫つたが、容易に承諾せず、五月下旬には更に一艘のロシア軍艦が到着し、兩艦長ピリレフ、ヘシチウロフの兩名は水兵四十餘名を率ゐて藩主に面會し、淺海浦の警備の委任と、芋崎ー晝ケ浦間をロシアに割讓すべきことを要求した。幕府はやむをえず箱館駐在の露國領事に露艦退去の談判を試み、同時に英國公使オールコックに斡旋を依頼した。イギリス公使はそれを承諾して」、文久元年7月9日(1861年8月14日)、品川に来航していたイギリスの中国派遣艦隊のホープ提督および香港総督ロビンソンを老中安藤信正に紹介し、開市開港延期の問題について話し合うとともに、ロシアの対馬占領事件について会談する。その結果、ホープ提督率いるイギリスの軍艦二隻が対馬に向けて出航し、ロシアの退去を迫った。「一方、ポシェート灣に在つてロシア領事から日本政府の抗議を傳へられたロシア海軍司令官チハチョフは、英國の干渉によつてやむをえずピリレフを退去せしめることに決し、軍艦オフリチニクを派遣してその命を傳へた。これで漸くポサドニク號は八月十五日に對馬を去つたが、迎への艦はまだ後に殘つてゐた。これより先き司令官チハチョフが箱舘に入港したので、奉行村垣淡路守は更に露艦を對馬にやつてポサドニクの退否を確かめるやうに交渉した。その結果、露艦アブリャク號が對馬に派遣せられ、ぐづついてゐたオフリチニクは八月廿五日に退帆、續いてアブリャク號も出帆し、これで七ヶ月間横暴を極はめた露艦の對馬侵入事件も、別にこれ以上の難問題とならずに落着した。英露勢力の確執から生じた穩やかならぬ出來事は、結局イギリスの牽制によつて無事に納まつた」のである(『日露交渉史話』368p.〜369p.)。

このロシア軍艦ポサドニック号の対馬からの退去に関しては、オランダ政府の外交手段も深く関わっていたものと思われる。『ポルスブルック日本報告』の編著者ヘルマン・ムースハルトによると「ポルスブルックはドンケル=クルティウスより、ロシアの動静を窺うように言われていた」といい、「これは、日本の役人や外国の外交官の間で、ロシアが日本の島をいくつか占領するのではないかという危惧があったためである。実際ポルスブルックは、神奈川に停泊中のロシア軍艦の士官と会食の折に、クロンシュタットに六隻の大型ロシア軍艦が停泊中でそれが間もなく日本へ駐屯に来る、という話を聞いたと報告している」という。この「報告」書そのものは、『ポルスブルック日本報告』の中には取り上げられていないが、ヘルマン・ムースハルトは、ポルスブルックが「この話を聞いて、ロシアが領土拡張のために日本の守護者の役目を果たそうとするかも知れない」と判断したことを述べ、さらに「この危惧は根拠のないものではなかった。1861年にはロシアの軍艦が対馬にとどまった後、セント・ピータースブルクにおけるオランダの外交手段によってはじめて、島を離れるよう強制されたのであった」と述べている(『ポルスブルック日本報告』11p.)。

解決に日月を要したロシアの艦船ポサドニック号対馬占領事件は、イギリス軍船の威力か、オランダの働きによるものか、ようやく決着をみたが、この事件は、当時、日本の周辺の島々が列強の基地として狙われていたことを示していよう。

文久元年10月9日(1861年11月11日)夜半から10日にかけて、横浜に大火が発生、その大半が灰燼に帰す。デ=グラーフ=ファン=ポルスブルックは火災の翌朝、フランス公使デュシェスヌ=ド=ベルクール、および、フランスの軍艦ドルドーニュ号の司令官たちと共に火災の損害を記録するため被災地に出向くが、その際、娼家のある地区で、外国人水兵と日本人の間でいざこざが起こったことを聞く。彼らが、その現場に行ってみると、いざこざはすでに日本の役人がおさめていたが、その際、役人が「やむをえずアメリカ人一人、フランス人二人を鉄棒で殴り倒したということが分かった。しかし、日本の警官も喉にこん棒を受け、もう一人は親指をほとんど切り落とされ、もう一人は前頭部に深い刀傷を負っていた」。ひどく出血しているアメリカ人と二人のフランス人を目にしたデ=グラーフ=ファン=ポルスブルックが、その場にいた副奉行に、処置について忠告していたところ、数人の海軍歩兵を連れていたフランス公使デュシェスヌ=ド=ベルクールは調査の済まぬうちに、遊郭地区の小柄で年配の役人の長を、部下に攻撃させたのである。重傷を負った日本の役人の姿を見ていたデ=グラーフ=ファン=ポルスブルックはフランス公使に熟考を促すが聞き入れられなかった(『ポルスブルック日本報告』15p.)。

このエピソードは、デ=グラーフ=ファン=ポルスブルックの「正義感」について述べられたものでもあろうが、当時の外国人の「日本における態度」および、「意識のありか」を示す例とも見て取れる。

年末も押し詰まった12月22日、遣欧使節がイギリスのオーディン号で品川を出発する。

この年、アメリカで南北戦争が勃発したため、ハリスは、日本で孤軍奮闘することになるが、途絶えた「送金」に関しては金の利ざやで補い、余りあったといわれる。

ロシアでは、この1861年に、農奴解放令が出されている。

第2節 第二次東禅寺事件と生麦事件

皇女和宮の降嫁が実現する一方、雄藩を中心とした公武合体派の島津久光が勅使を奉じて幕政改革を施行するなど、公武合体運動が支配的となりつつあったが、幕権回復に奔走した老中安藤信正が要撃され、東禅寺のイギリス仮公使館は二度目の襲撃を受ける。さらに、島津久光の従士による外国人殺傷、品川御殿山に建築中のイギリス公使館焼き討ちなど、攘夷行動が相継ぐ。

文久二年(1862年1月30日〜1863年2月17日)

年が改まり、文久二年となって日もまだ浅い1月15日(1862年2月13日)、大老井伊直弼暗殺後、老中筆頭として久世広周とともに久世・安藤政権を築いていた安藤信正が江戸城坂下門外で、水戸浪士を中心とする尊皇攘夷派の7名に要撃され負傷する。所謂「坂下門外の変」である。この要撃の手順には、大老井伊直弼暗殺を彷彿とさせるものがあった。

オールコックの記述には、安藤の行列が広い壕にかかった橋に近づくと「銃が発射され、乗物のかたわらの役人のひとりが傷を負った。安藤対馬守は、即座に自分が襲撃されるものと見てとって、乗物から飛び出し、身を防ぐために刀を抜いた。かれがときを失しなかったのはよいことであった。なぜならかれの従者は、すでに命知らずの刺客の一隊によって切り伏せられていたところだからだ。つぎの瞬間、かれは顔を刀で切られ、脇腹を槍で突かれた。この傷は、ほとんど致命傷にもなりかねないものであった」とある(オールコック前掲書(下)317p.)。

安藤は、幕藩体制の再編・強化を図るため、「公武一和」策を推進し、皇女和宮の降嫁に尽力しており、そのために要撃されたといわれる。

その翌日、1月16日の夜、二人の外国奉行が、坂下門外での老中安藤信正襲撃事件の知らせを持って、横浜に仮住まいしていたオールコックたちのもとを訪れる。そして、その会談も終わり、奉行たちが立ち去った真夜中すぎ、ヨーロッパ人居留地で火事が起こる。火事は、居留地全体に広がり、数時間続いた。この火事を「いっそう重大なものとしたのは、日本の警吏のような服装をした数名の者が最初火を隣接する家々に広めようとけんめいにやっているところをアプリン大尉が見つけたという事実であった」とオールコックは記している(オールコック前掲書(下)319p.)。

攘夷の形は、要撃、暗殺、焼き討ちなどという手段ばかりでなく、このような混乱に乗じた行動もあったのであろう。

文久二年2月11日(1862年3月11日)、和宮親子内親王が将軍徳川家茂に嫁し、公武一和運動の象徴的結婚がなる。

薩摩藩主の父島津久光の命を受けた奈良原喜八郎ら九名の者が、薩摩藩尊皇攘夷派の藩士有馬新七、田中謙助らを上意討ちにするべく、彼らの集結する京都伏見の寺田屋を急襲したのは、4月23日のことであった。そのとき、両者は乱闘となり、有馬新七ら六名は闘死、田中謙助ほか一名は重傷を負い、翌日自刃を命じられた。

島津久光の意図は雄藩連合、公武合体にあったが、藩士である有馬新七や田中謙助らは、久光の上洛を機に、挙兵倒幕を企てており、その手始めに関白九条尚忠、京都所司代酒井忠義を殺害しようとしていたのであった。

オールコックが、2月23日(1862年3月23日)、賜暇休暇で日本を離れたあと、4月29日(1862年5月27日)に臨時代理公使として着任したニール(Edward St. John Neal)は、もはや襲撃される危険はないとして公使館を江戸の東禅寺に復帰させる。

ところが、ニールが江戸に到着して間もない5月28日(1862年6月25日)の夜、前回の公使館襲撃から一年目の夜に、再び東禅寺が襲撃される。その夜、公使館のみんなが就寝し、「起きていたのは、邸の周囲に間隔を置いて配置されている二、三名の見張り(イギリス軍艦レナード号の水兵と海兵隊員)だけだった。すると、まだ目をさましていたニール中佐は、とつじょとしてかれのドアの外の見張りが誰何するのを耳にした。返事の合いことばには間違いなかったが、なにか不審な点ないしおそらく不十分な点があったので、見張りは近づいてくる人間に向かって進み出たのであろう。そのとき、ひじょうな苦痛の叫び声が夜のしじまを破り、横になっているニール氏のところまで打つ音が聞こえてきた。寝床から飛び出して自分の部屋を横切り、護衛の部屋までゆくのに、時間はかからなかった。全員が、突然起こされ、武器をひっつかみはしたが、もし攻撃してくる敵に抵抗しなければならぬとすれば、自分たちの立場はなんと絶望的なものであるかということを感じたのであった。同時に、見張りが傷だらけになり、恐ろしい傷口をみせながら、かれらのところへよろめきはいってきた。どういう危険があり、どの程度のものなのか、迎え撃つべき相手の人数はどうか、あるいはどの方角から襲撃が予想されるかが、かれらには皆目わからなかったので、邸内でいちばん大きな部屋に集まって、どちらの方角から襲撃者がやってこようとそれに抵抗する用意をするよりほかになにもできなかった。しばらくして海兵隊の伍長の行くえがわからないことが知れた。かれは最初の警告がだされたときには、巡回していたように思えた。そこでアプリン大尉が数名の部下を連れて、かれを探しに出かけた。かれは戸口にたおれて死んでいることがわかった。.....(略).....かれは無数の刀傷と槍傷をうけており、連発ピストルは一発発射していた。だが襲撃は突然のことで、恐ろしいものであったにちがいないから、かれは多分最初の一撃で体の自由を失ったのであろう」とオールコックは記している(オールコック前掲書(下)362p.〜363p.)。

襲撃者は、東禅寺警護の松本藩士伊藤軍兵衛であったといわれるが、オールコックは「ひとりの人間がすばやく二人の人間をたおし、30から40カ所もの傷を負わせることができたとは驚くべきことである」と言い、襲撃者伊藤軍兵衛がイギリス公使館に派遣された日本人護衛のひとりであったことから、たとえかれが「ひとりでやったとしても、多くの共犯者や支持者があったことを疑う余地はない」(オールコック前掲書(下)365p.)としている。

この襲撃は、イギリス公使館に派遣されていた日本人護衛兵、伊藤軍兵衛が、館員中一番年少(15、6歳)の軽率な少年から受けた侮辱に復讐しようとして、企てたものだとオールコックは言う。伊藤軍兵衛自身は、二人目のイギリス人に斬りつけた際、イギリス人の撃った拳銃の弾丸で負傷するが、その後、自分の屯所に戻り、自刃したとする。

伊藤軍兵衛については、『松本市史』(第二巻 歴史編II 近世 829p.〜833p.)に記述がある。それによると、文久元年5月28日の東禅寺襲撃事件以後、松本藩は、幕府の命令で、大垣・岸和田藩とともに東禅寺警固にあたることになったという。その「東禅寺警固の松本藩兵のなかに、徒士の伊藤軍兵衛がいた。軍兵衛は文久元年五月に松本藩主戸田光則の参勤にしたがって江戸へ出てきていた。松本藩は、藩主出府の翌六月にフランス仮公使館の三田済海寺・正泉寺・大増寺の警衛を命ぜられたが、七月にはフランス人が帰国したのでこの勤務は中止となり、八月にあらためて高輪東禅寺の警固を命ぜられた。たまたま軍兵衛は、父の死去によって松本へ帰省中であったが、藩命により急ぎ出府して警固隊に編入された。軍兵衛は、かねてから外国人を『毛唐』とよんでさげすんでいたが、外国人が婦人などをともなって江戸見物にでかけることや、東禅寺警固につかっていた日本の火縄銃を幼稚なものとして侮辱したイギリス人にがまんがならなかった。さらに、このような『毛唐』の警固のため同僚たちが帰郷できないでいることに同情し、イギリス人の殺害を思いたったという。すでに文久元年一月二十八日、松本藩主戸田光則は、郡山・岸和田両藩主とともに、イギリス人が公使館警衛の藩士らにたいして傲慢な態度をとるので戒告してほしい、と請願していた。.....(略).....文久二年も五月となり、第一回東禅寺事件から一周年目に、ふたたび襲撃をする計画があるという噂がたった。それにたいする警固役についていた軍兵衛は、襲撃者と戦う気はなかった。たまたま五月二十八日は何事もおこらなかったが、日本人同士が争いあうまえに自分一人で行動をおこして事態の解決をはかろうと考えた。そして、五月二十九日夜半八ツ時(午前二時)ころ、軍兵衛は単身で刀を帯び槍をもち、江戸呉服橋にあった松本藩邸をでて、品川高輪東禅寺へ忍びこんだのである。しかし、イギリス兵に発見されたので、一人を殺し(即死)、一人を傷つけ」る。軍兵衛自身も、腹に疵一か所、咽突に疵一か所、首筋に鉄砲疵一か所、傷を負っていた。このとき、軍兵衛は数え年で23歳であった。

『松本市史』は、さらに、特に断らないかぎり「伊藤軍兵衛一件諸留」によるとして、その後の軍兵衛について、以下のように述べている。軍兵衛は「傷つきながら東禅寺を脱出し、暁六ツ時(午前六時ころ)呉服橋の藩邸へ帰った。同室の岡村勘蔵・高橋土岐左衛門・新家栄之助に一部始終を話し、累が藩主におよばないようにとして、脱藩の願書をしめし、翌三十日に切腹してはてた」。六月一日、松本藩主戸田光則が、この事件について大目付に届け出ると、「幕府は翌二日に徒士目付と御小人目付らに検屍をさせ、そのいっぽうで松本藩の東禅寺警固をとき、かわりに駿州田中藩を命じた。軍兵衛の屍は、三日にイギリスの要請で東禅寺へ運んで検閲をうけ、その後ふたたび藩邸へもどし、十日に町奉行の命令で奉行所へ差しだした。奉行所は、その屍を小塚原の刑場に放棄したので、同年七月五日、江戸の儒者大橋訥庵が放置されたままになっていた軍兵衛の遺骸を改葬した(縣信緝日記)」という。

ただ、軍兵衛には、行動を起こすにあたって記した、五月二十九日付の書置き「奉申上口上之覚」が、二通あったようで、それについての検討が、さらに加えられている。「一つは幕府へ差しだそうとしたもので、(1)『往古より日本の武威宇内に輝き海外畏縮に候は児童も承け及び居り候』とし、(2)『近年諸夷に汚され』るようになり『私躰微臣に至る迄、皇国に生立ち候えば心外の様に至り、何分忍び兼ね候』として、(3)このようなときに『異変』がおこり権威を失墜するようなことになれば『旧主の家風に差し障り』を生じてしまう、つまり藩主の名誉に傷がつくことになるから、(4)自分は『旧主の家を立去り浪人とあいなり申し候』と、脱藩を願いでて『英夷の上官誅戮』をはたしたい、(5)この挙が『夷国を御討ち払いの基の一助にも相成』り、叡慮を安んじ、万民一致して怡楽し、旧主の武威がたつならば重々有難い、などとしている。.....(略).....ほかの一通は、松本藩徒士志賀又右衛門と豊島広右衛門へあてた攘夷決行趣意書ともいうべきものである。文久元年六月二十三日に松本藩が済海寺警固を命ぜられて以来の、七月十六日の同寺ひきあげ、八月二十三日の東禅寺イギリス公使館警固命令、九月二十九日の再出府、などの経過をのべ、つづく十月九日については、イギリス人が東禅寺へはいるのでまかりでると、『婦人などを召し連れ江戸見物などを致したく』との意向がしめされたが、これはまったく心外のことで、このようなものたちのために警固が長期にわたることは難儀で『国の衰え』ともなりかねない。そこで警固の場所へ斬り込む決心をしたのだが、それはつぎのように考えたからである。もし斬り込んだ場合、斬り込みの日本人を捕えるために命を捨てようとするものはなく逆に異人を打ち捕えようとするだろう。そうすると警固役を命ぜられている藩主に不忠をはたらくことになる。また、忠義のためと斬り込んだものを捕えれば国中の笑いものとなる。このような斬り込みは、ほかの人にまかせて後悔してもいけない。そこで単身『国中の為、御主様の御為と存じ』異人を討ち取ろうと考えた。この行為は藩主に祟るようでは不忠であるから、『御屋敷を出奔仕り、浪人と相成り候よう申し上げ候』、事件後詮議があるような場合、脱藩した浪人としておこなったことと届けてほしい、とするものであった。さいごに、かさねて藩の警固する場所で、自分のような未熟なものが斬りこむことは御立腹であろうが、松本藩がこのような『穢敷き御勤を遊ばされ候ては』、第一御先祖様に不忠義であると考え、一日も早く異人を討ち捕えたいとし」て、彼の詠歌が八首示されている。「記録によって歌の数、その詠み方にちがいがある」ようであるが、ここでは、軍兵衛が斬り込む際、下着に認めていたといわれる歌と、他一首を紹介するにとどめる。

「日の本の為とおもふて切太刀は何伊藤(厭う)べき千代のためしに」

「おしからぬ命を捨つる武士は神の恵で徒士軍せん」

事件をうけて、幕府は、松本藩主戸田光則に差控えを命じる。この差控え、謹慎は8月28日に解かれるが、その間、江戸藩邸はもちろん「松本藩領においても祝祭行事は禁止され、葬式も鳴物をしないようの禁令がだされた」といわれる。また、処罰は、藩主だけでなく、事件当夜警固にあたっていた藩士たちにも、八月五日に処罰が言い渡され、木戸番や固場所当番の藩士ら11名が役儀等閑等を理由に「押込」、門番が疵を負った軍兵衛を見逃したとして「吃度叱り置」に処せられたという。

7月になって、幕府は、所謂「文久の改革」に着手し、一橋慶喜を将軍後見職に任命、また、前越前藩主松平慶永を政事総裁職に任命する。

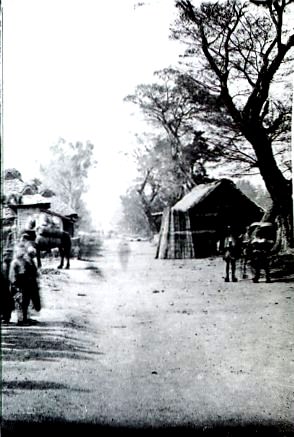

生麦事件の現場 F・ベアト撮影。 |

江戸のイギリス公使館、東禅寺の襲撃事件から3ヶ月が経とうとしていた8月21日(1862年9月14日)、上海の商人リチャードソン(Charles Lenox Richardson)が、横浜在住の「オーガスティン・ハード商会」店員ウッドソープ・チャールズ・クラーク、および、絹貿易商ウィリアム・マーシャル(William Marshall)、香港のイギリス商人の妻でウィリアム・マーシャルの従姉妹ボラデール夫人とともに、神奈川と川崎の間の街道を乗馬で通行していたところ、幕政改革を行い、薩摩に帰る途上にあった島津久光の行列に行き会う。初め、彼らはわきへ寄れと言われたため、道路のわきを進んでいったが、次に、引き返せと命じられる。そこで「その通りに馬首をめぐらそうとしていたとき、突然行列中の数名の者が武器を振るって襲いかかり、鋭い刃のついている重い刀で斬りつけた。リチャードソンは瀕死の重傷を負って、馬から落ちた。他の二人も重傷を負ったが、夫人に向かって『馬を飛ばせなさい。あなたを助けることはできない........』と叫んだ。夫人は無事に横浜へ帰って、急を伝えた」(アーネスト・サトウ『一外交官の見た明治維新』(上)60p.)という。この殺傷事件は、武州生麦村(現在の横浜市鶴見区)で起きたことから生麦事件とよばれる。

この現場に、最初に駆けつけたのは医師のウィリス(William Willis )だといわれるが、「彼は、イギリス人の血のにおいのする刀を持った連中の行列にそって1マイル[筆者注:1マイル=約1.6093km]ほど馬を走らせ、神奈川の街道をぬけると、そこで三、四人のイギリス人に会った。ウィリスは生麦に向かって一散に馬を走らせたが、そこには気の毒にもリチャードソンの死体が路傍の木陰に横たわっていた。リチャードソンは負傷して、どうすることもできず、その場に倒れていたところを、さらに喉を切られたのである。死体には一面に刀傷があり、どれも充分な致命傷であった」(サトウ前掲書(上)61p.)。

だが、同じ事件でもデ=グラーフ=ファン=ポルスブルックの記述を見ると、少し趣が異なる。彼が「マーシャルから後で聞いたところでは、この事件はまったくリチャードソンのせいだったと言う。街道の広いわき道にまだ十分余裕があったので、行列を通過させることはできた。しかし、マーシャルが『大変だ、面倒を起こすなよ。戻ってこい』と言ったのに、リチャードソンが耳を貸さなかったのだと言う。軽薄者のリチャードソンはそのまま護衛の中に馬を進めて、ただちに切られた」(『ポルスブルック日本報告』 126p.)というのである。 さらに、『鹿児島百年』(186p.〜188p.)によると、「『あす、島津三郎(久光)の行列が、江戸をたって西にくだる。薩藩の者は、性質が粗暴なので、遊歩はやめるように』 神奈川奉行の阿部越前守が、各国の領事にこう知らせたのは、文久二年八月二十日であった。花のお江戸での、薩摩っぽの評判は、よろしくない。各国領事は、それを居留民に伝えた。英商リチャードソンと婦人ボラデールは、香港から避暑にきていた。この達示には、気をとめなかった。.....(略).....翌八月二十一日、久光の行列は従士四百余で出発した。米人バンリードは、騎馬で江戸に向かう途中、この行列に会っている。日本語もわかる、日本通だ。しかも相手は、ミスターシマヅだ。下馬して馬の口をとり、道ばたによけた。かごには、脱帽して、日本流の礼をした。あとで英人四人の殺傷をきいていう。『日本の風習を知らずに、英人の無礼なふるまいは自業自得だ』 他にも、行列に会って、会釈した外人がいた。午後二時ごろであった。行列が生麦(なまむぎ)村を過ぎたところで、外人四人が、騎馬でやってきた。男三人、女一人。先頭が英国人のリチャードソンだ。知らないということは、こわい。とっとと行列にはいってきた。かごから三十メートル近くの、中小姓のところで、北側に押された。最初、従士たちが注意したが、ことばが通ぜぬ。リチャードソンは、進むに進めず、引くに引けずの立ち往生だ。そのときであった。かごの右後方にいた、奈良原喜左衛門の目に、これが映った。疾風のように駆けた。リチャードソンは、引き返すため、馬首を西に向けようとした。その左肩に、奈良原の初太刀がするどく光った。ロッ骨から腹部を切りさく、致命傷であった。ほとばしる血潮は、かごの付近からもはっきり見えた。リチャードソンは、傷口を左手で押え、右手のたづなで必死に逃げだした。100メートルほどいったところで、追ってきた鉄砲組の久木村治休が、一太刀を浴びせた。これも左手の甲から、腹にかけての致命傷であった」。後の枢密顧問官海江田武次(信義)は、「行列の前方にいたが、最初は外人の乱入に気づかなかった。付近が騒がしくなって知った。先頭の外人を、1キロほど追って走ったところで、リチャードソンは落馬した。虫の息になりながら、なにごとかを哀願しているふうであった。海江田は近づいて、脇差しを抜き払った。『いま楽にしてやっど』そういって、とどめを刺した」とある。

だが、当事件の「真相」として、最も信頼できると思われる記述(『國際法より觀たる幕末外交物語』尾佐竹猛著 文化生活研究會刊 大正15年12月10日 435p.〜437p.)を、以下に挙げておきたい。

「文久二年八月二十一日(西紀千八百六十二年九月十四日)薩藩島津三郎從士數百名を率ひて神奈川縣橘樹郡川崎町を發し、同郡生見尾村字生麥村に差懸りしとき、午後二時頃同村同字本宮五百九十八番地勘左衛門(現時關口常吉宅)方宅前に於て、同郡横濱市より馬上にて來れる英國人リチヤードソン、マーシヤル、クラーク、ボラデールの四名の一行に出會したるに、外國人の一行は島津の行列の左側を徐行し、薩藩士の引返せよとの合圖に依り、馬首を轉んじて將に歸らんとするとき、島津の從士供目附奈良原喜左衛門は刀を拔きてリチヤードソンに斬り付け、左肩胛より左上膊に亘り長さ約四寸の切創并に左腹部に横走せる切創各一個を負はしめ、踵いで從士數名は各刀を拔き外國人の一行を襲ひ、マーシヤルの左背部に一個の切創、クラークの左肩胛に於て深さ骨を貫き左上膊の切斷せられんとする切創一個を負はしめ、ボラデールの帽子并に頭髪の一部を切斷せり。外國人一行の逃れんとするや、約一町餘前方にありし島津の從士鐵砲組久木村利休は、路に要して、刀を振つてリチヤードソンに斬り付け、左腹部に横走せる長さ十六吋深さ肋骨を切斷せる切創、左手甲に長さ二寸餘の切創各一個を負はしめ、續いでマーシヤルの左腹部に斬り付け、一個の切創を負はしめたり。負傷せる外國人一行は猶ほ逃れんとて、馬上約八町餘を駈りて同村五百四十三番地桐屋源四郎(現戸主川端久吉)方前に至りしとき、リチヤードソンは右腹部の傷口より滲出せる腸部脱落し、氣力殆んど盡き、約二町餘を距る同村字並木(一に松原といふ俚俗神明前ともいふ)十一番地甚五郎方附近に於て落馬し、復た起つ能はざるに至りしが追ひ來りし島津の從士海江田武次(信義子爵)、奈良原幸五郎(繁男爵)等六名は、之を附近の畑に引摺り行き、各刀を振ひて同人の右腕首を殆んど切り落し、左顋より胸部にかけ長さ八寸の切創一個咽喉部に刺創一個を負はしめ、是を慘殺せり。他の負傷外人は辛ふじて現場を逃れ、マーシヤル、クラークの二人は神奈川本覺寺なる米國領事館、ボラデールは横濱居留地カヴアー方に達するを得て、直ちに醫療を受け死を免るゝを得たり。右殺傷の原因は不明なれども、島津の一行は平素外人を憎惡すること甚だしく、機會あらば之を斬殺せんとするの意圖あり。加之現場に於て、彼我意思の疎通を缺くあり、終に此事變を生ぜしものゝ如し。一説に右殺傷は島津三郎の使嗾に出づと爲すものあり。猶ほ考ふべし。」

リチャードソンの遺体撮影者不詳。文久二年(1862)。 |

この事件に関し、居留地の外国人は会合を開く。そこでは、入港している外国船の全兵力を集め、保土ヶ谷宿に宿泊の島津久光を包囲し、捕縛するのが当然だとの意見が大勢を占めた。しかし「会議の席上でニール大佐は、大君(将軍)の政府をこの国の政府と見なすことができるとすれば、実際上日本と開戦するに等しい結果を招くことになるが、そのような手段は容認できるものではないと、頭からこれに反対したのである。フランス公使もまた、全くそれと同じ意見を述べた。穏和派が力を得たので、交渉を外交手段にゆだねる」ことになる(サトウ前掲書(上)63p.)。

アーネスト・サトウ(Ernest Mason Sattow)は言う。居留地の外国人、すなわち「商人連中の計画は、向こう見ずで、威勢がよくて、ロマンチックといってよかった。それはおそらく、あの有名な薩摩侍の勇敢さを圧して、一時は成功したかもしれない。しかし、外国水兵によって日本の有力な大名が大君(将軍)の領内で捕らえられたとなると、大君が『外夷』に対して国家を防禦し得ないという明白な証左になるわけだ。そうなれば、大君の没落は、実際に没落したよりもずっと以前に、そして、新政府の樹立を目ざす各藩の連合がまだできあがらぬうちに到来しただろう。その結果、日本はおそらく壊滅的な無政府状態となり、諸外国との衝突がひんぴんと起こって、容易ならぬ事態を招いたであろう。保土ヶ谷を襲撃すれば、その報復として長崎の外国人が直ちに虐殺され、その結果は英・仏・蘭連合の遠征軍の派遣を見るようになり、幾多の血なまぐさい戦争が行なわれて、天皇の国土は滅茶滅茶になっただろう。その間に、われわれの日本へやってきた目的たる通商は抹殺されてしまい、ヨーロッパ人と日本人の無数の生命が、島津三郎(久光)の生命と引き替えに、犠牲に供されたにちがいない」(サトウ前掲書(上)63p.〜64p.)と。

アーネスト・サトウのこの言は、欧米が民主主義と資本主義を抱き合わせにし、勢力を拡大する際、時代を超えて現実のものとなっているのは周知の事実である。冷戦終結後、唯一の超大国となったアメリカの「向こう見ずで、威勢がよくて、ロマンチックといって」よい行動のために、世界、とりわけ中東は「幾多の血なまぐさい戦争」と暗殺とテロの連鎖の渦中にあり、数多の生命が犠牲に供されている。

リチャードソン他の殺傷事件から幾日も経たないある日の午後、「イギリス人が二人、神奈川で斬り仆された」といって、騎馬で急ぐ人々の姿を、サトウは目撃している(サトウ前掲書(上)64p.)。

また、その後、サトウが東海道を騎馬でゆっくり通行しているとき、「背の高い、例の両刀をたばさんだ」侍に出会う。侍は、威嚇するような態度でアーネスト・サトウの方へ一歩踏み出した。彼は、そのとき、拳銃を持っておらず、その侍の挙動にかなり驚いたもようである。しかし、その男はそのまま行き過ぎてしまった。「街道で行き会った侍で私に危害を加える意図があったと思われたのは、私が覚えている限りではこの時だけだった」とサトウは回想している(サトウ前掲書(上)71p.)。

11月の初めごろ(1862年12月)、サトウは、公使の「江戸定期参府随行」を命じられ、ニール代理公使に随って、シーボルトの息子アレキサンダー、ラッセル(Reginald Russel)、ロバートソン(R. B. Robertson)らとともに、アブリン中尉指揮する騎馬護衛兵にまもられ、隊列を組んで横浜を出発した。一行が品川の町はずれの色街を通行していたとき、一人の酔漢が路上に立ちはだかり、サトウら一行に向かってわめくのに出会う。サトウは、このとき、来日してまだ日が浅く、酔漢が何を言っているのか解らなかったようであるが、そのわめいている男を騎馬護衛兵のひとりが引き倒して、一行は通り過ぎた(サトウ前掲書(上)75p.)。

朝廷が、9月、江戸に派遣した勅使が、攘夷決行の勅旨を、11月、幕府に伝達する。

12月12日(1863年1月31日)、かねて品川御殿山に建築中の、竣工間近なイギリス公使館が焼失する。これは、幕府の攘夷奉戴は形ばかりのものだとする長州藩士たちが、攘夷決行の手段として起こした事件であった。その襲撃者12名の中には、高杉晋作、伊藤俊輔(後の総理大臣伊藤博文)、志道聞多(後に、外相・農商務相・内相・蔵相などを歴任した井上馨)の名が見える。なかでも、この年8月、上海から戻ったばかりの高杉晋作は、かの地で、上海を属地にした英仏軍を見てきており、西欧に対する強い危機意識をもっていた。

品川御殿山は、江戸庶民にとっては花見の名所であり、桜の季節には人々はここに集まってきて、品川の青い海を見ながら花見を楽しむ場所であった。そこにイギリス公使館が建つというので、広く怨嗟の声があがっていたといわれる。 サトウは、「こうした場所に外国人が居住するのを日本人がきらっていることは、われわれにもわかっていた」と言い、「役人や武士の階級は、台場の後方を見渡せる、こんなにも見晴らしのよくきく場所に外国人を住まわせることに反対していたし、一般庶民も、以前自分たちの遊楽地であったこの場所が『外夷』の居住地に変わるのを憤慨して」いることを承知していた(サトウ前掲書(上)79p.)。

この年、ベトナムは、フランスと第一次サイゴン条約を結び、フランスに三省を割譲することになる。

また、朝鮮各地では農民が蜂起する。壬戌農民蜂起と呼ばれる蜂起である。

第3節 薩英戦争と八月十八日の政変

尊攘派の策動に反感を持っていた公武合体派は、文久三年8月18日未明、朝廷内部のクーデターを敢行し、尊攘派を京都より一掃する。

その間、生麦事件の賠償金支払いを拒否した薩摩藩に対し、イギリス艦隊はその報復として鹿児島を砲撃。鹿児島の町は焼失する。攘夷の先鋒としての、長州藩の外国艦船砲撃においても、一村が焼き払われるなど、攘夷に対する報復は地域の人々にまで及んだ。

文久三年(1863年2月18日〜1864年2月7日)

ニール代理公使は、この年に入って(1863年3月)、リチャードソン他の殺傷事件(生麦事件)及び前年の公使館襲撃事件に関し、将軍と薩摩藩主双方に対して十分な賠償金を要求せよとの訓令を、イギリス本国より受け取る。そこで、ニールは、2月19日(4月6日)、ユースデンに外交文書を持たせ、砲艦ハヴォック号に乗せて江戸に派遣する。

外交文書には、まず、伊藤軍兵衛に殺害されたイギリス人護衛兵2名の妻子に対して黄金1万ポンドを支払うこと、また、リチャードソン他の殺傷事件についても充分に陳謝することが求められており、さらに将軍に対しては、自己の領土内でのイギリス人殺害を放任したうえ、犯人逮捕に尽力しなかったという理由で、罰金10万ポンドの支払いが要求されていた。そして、この要求を拒絶した場合には、「重大な災禍が日本の国に振りかかるであろう」という警告がなされ、回答については、考慮するために20日間の猶予を与えるとされていた。イギリス側は、この回答期限が守られなかったり、回答が不十分なものであった場合には、「直ちに強硬手段に訴えるつもり」であった。

他方、薩摩藩主に対しては「一名ないしそれ以上のイギリス官吏の面前でリチャードソン殺害犯人の審問と処刑を行なうこと、ならびにリチャードソンの血縁者及びマーシャル、クラーク、ボラデール夫人などに分配すべき二万五千ポンドの支払いを要求することになっていた」(サトウ前掲書(上)88p.〜89p.)。

ところが、幕府側は、外交文書は受領したが、薩摩藩主への要求条項承諾の勧告については拒否し、その後、20日間の猶予期限延長を求める。このころから、江戸庶民の間では戦争の開始が噂されるようになり、横浜住民は家財を江戸や、より内陸部へと移し始めた。そして、文久三年3月18日(1863年5月5日)夜半、「外国人居留地に雇われていた日本人の総退去」が行われ、その際、日本人の多くが、その機に乗じて掠奪行為をしたといわれる。翌日も、人々は続々と立ち退いていったが、午後に、「戦争にはならぬ」という触れが出、多くの人々が横浜に戻ってきた。

こうした混乱の中で事件が起こる。日本の商人が、あるフランス人のところへ、貸金の請求に行ったところ、返済を断わられたので、その貸金を力ずくで取り返そうとした。が、そのとき、相手のフランス人が、日本人商人を拳銃で撃ったのである。4発の銃弾が日本人商人に命中したが、死はまぬかれた。

他方、2人のアメリカ人が日本人の襲撃を受け、うち1人が8人の日本人によって拉致され、槍や鳶口で脅されるという事件が起こる。そのアメリカ人は、イギリス公使館付き護衛隊の軍医ウィリスに救われるが、もし救われなかったならば、手ひどい目に会っていただろうとサトウは推測する。外国人を識別することができなかった日本人は、報復すべき相手であるフランス人とアメリカ人とを取り違えたのであった(サトウ前掲書(上)93p.)。

外国人にとって、心胆寒からしめるような事件が相次いだため、外交団中、ヨーロッパ地域の外交代表は、すでに居館を横浜へ移していた。しかし、アメリカ公使ハリスだけは、日本政府の誠意と保護能力とを信ずるとして、江戸に踏みとどまっていた。そして、ハリスの後任プリュイン公使(Robert Howson Pruyn)もまた、前任者ハリスにならって江戸にいた。ところが、文久3年4月7日(1863年5月24日)、全くの過失か、放火か、原因不明の出火によって善福寺のアメリカ公使館が焼失する。アメリカ公使プリュインは、やむなく江戸を引揚げる。

4月中旬ごろ、浪人が横浜襲撃を計画しているという噂が流れる。これは、浪士組清河八郎正明の攘夷計画で、400名からの同志と共に横浜を襲撃、市街を焼き打ちし、混乱に乗じて港内の異国船を焼き払うと同時に、外国人は悉く斬殺。更に、幕府の神奈川本営を襲って軍用金を奪い、厚木街道から甲府街道に出て、甲府城に攻め入り、尊皇攘夷の挙兵をするというものであった。

サトウは、「浪人という日本人の一種不可思議な階級がいだいている目的と意図について、よほど警戒すべきもの」があるといい、更に、その浪人について、「浪人というのは、大名へ仕官せずに、.....政治的な攪乱運動へとびこんできた両刀階級の者たちで、これらは二重の目的を有していた。その第一は、天皇を往古の地位に復帰させること、否むしろ、大君(将軍)を大諸侯と同列にまで引き下げること。第二は、神聖な日本の国土から『夷狄』を追い払うことであった。彼らは、主として日本の西南部の出身者であったが、東部の水戸からも輩出していたし、その他のあらゆる藩からも多少は出て」いると見ていた(サトウ前掲書(上)95p.〜96p.)。

清河は庄内藩の郷士の出であった。彼は横浜襲撃を二日後に控えた文久3年4月13日、麻布赤羽橋の路上で横死したため、横浜襲撃計画は未遂のままに終わる。

また、このころ「イギリス領事館の書記官補の一人が神奈川の丘の上の茶店に立ち寄ろうとしたとき、二人連れの両刀を帯びた男に暴力で威嚇された。書記官補が拳銃を突きつけると、二人はあとずさりした。そのすきに乗じて、彼は波止場へ駆けつけ、舟で無事に横浜へもどって」くるということが起こる。

外国人を護衛した侍たち ベアト撮影。 |

さらに、4 月中頃、6人の浪人が横浜に潜伏しているという情報が流れ、別手組が野毛山の下に新築されたイギリス公館内に駐屯することとなった(サトウ前掲書(上)96p.)。

サトウが、ここで、外国公館の警備組織として名を挙げている「別手組」は、当時はまだ「外国御用出役」と称しており、「別手組出役」となるのは、この年(文久三年)9月13日のことである(『古事類苑 官位三』1628p. 吉川弘文館 昭和23年)。

各国代表が江戸に着任した当初、その警備は外国奉行と町奉行とがあたっていたが、相継ぐ攘夷事件、直接には、安政七年2月のオランダ商船長デ=フォスら2名の殺害事件発生を契機として、幕府は外国人の警備強化を検討し始め、安政七年3月2日、外国奉行支配手附を外国人の警衛とした。ところが、安政七年改め、万延元年12月5日、ヒュースケンが要撃、斬殺された際、護衛にあたっていた外国奉行支配手附たちは逃げ去り、警衛の用をなさなかったのである。 この点を、各国代表から難詰された閣老・外国奉行らは、彼らの憤怒を宥め、今後は武術鍛錬の者に守衛させることを掛け合い、漸く承諾を得る。そこで、講武所(幕末、旗本・家人に砲術・槍術・剣道・弓術を講習させるために設けた機関)に命じて、旗本・家人、当主・子弟・厄介(江戸時代、家長の傍系親で被扶養者の称)の別なく、武芸に声聞ある者を抜擢させ、新たに「外国御用出役」の名目で、文久元年1月18日、300名を召し出し、彼らを五組に分けて、外国公館となっている各寺に交番・護衛として配し、在来の外国奉行支配手附とともに勤務させたということである(『外務省沿革類従』 外務省編纂 クレス出版 1997年 563p.〜565p.)。

その後、文久三年9月13日、「外国御用出役」と「外国奉行支配手附」の名称を廃し、双方合わせて「別手組」とする。

4月20日、幕府は尊王攘夷派の運動に屈し、5月10日を攘夷の期限と決定する旨を奉答する。

幕府は、5月9日になって、イギリス公使館襲撃事件(第二東禅寺事件)、および、生麦事件の賠償金44万ドルをイギリスに支払う。イギリス公使館では貨幣を勘定し、艦船の甲板に運ぶのに三日かかったといわれる。

同5月9日、幕府は、5月10日を攘夷の期限と奉答していたことから、各国代表に対し、横浜・長崎・箱館三港の閉鎖を通告、在留外国人の退去を要求する。

これを攘夷決行の時節到来と考えた長州藩は、直ちに行動を開始し、5月10日、下関海峡を通過するアメリカ商船を砲撃。

次いで、5月23日にはフランス軍艦を、5月26日にはオランダ軍艦を砲撃する。

しかし、6月1日、アメリカのコルベット艦ワイオミング号を砲撃、交戦した際、反撃を受けた長州藩は敗北を喫する。

そして、6月5日には、フランス東洋艦隊の軍艦二隻によって下関砲台が攻撃され、長州藩の守備兵はフリゲート艦セミラミス号の陸戦隊によって掃討され、前田村は焼き尽くされる。

この外国艦船への報復攻撃のために、長州藩士高杉晋作は奇兵隊を結成し、新しい軍事力の創設を計る。これは、前年の文久2年、藩命により幕府の出貿易試行の千歳丸に便乗して上海に渡った高杉が、太平天国軍の砲声を聞くと同時に、中国の半植民地化した状態を目の当たりにしたことで、危機感を募らせていたためであったといわれる。

幕府が生麦事件他の賠償金を支払ったことで、イギリスにとっては薩摩藩に対する賠償要求が残るのみとなっていたが、攘夷運動が盛んであった薩摩藩は、賠償を拒否し続けていた。そのため、イギリスは薩摩藩に対して報復行動を開始する。ニール代理公使は、文久三年6月22日、軍艦ユーリアラス号、パール号、パーシュース号、コケット号、レースホース号、さらに、砲艦ハヴォック号からなる艦隊を率いて薩摩に向け、横浜港を出港する。艦隊は、6月27日午後、鹿児島湾に到着し、翌28日早朝、鹿児島の町の沖合に達した。その際、海岸から漕ぎよせてきた舟の薩摩藩の役人に、生麦事件に関する賠償箇条を記した、回答期限つき文書を手渡す。

回答書は、29日の夕刻、イギリス側に届くが 、その「回答書には、殺害者は発見できなかったとあった。そして、大君が条約を結ぶに際して、外国人に大名の街道通行の邪魔をさせぬという条項を挿入しなかったのは不都合だと非難し、賠償金の問題は犯人が逮捕、収監、処刑されて後にはじめて討議さるべきものであるという遷延的な字句がならべてあり、その実イギリス代理公使に対し、江戸へ帰って政府に申し出たらよかろうと言わんばかりのことが書かれていた」。そのため、イギリス側は、回答は不満足なものである旨を告げ、「もはや一戦を交えたあとでなければ日本人との交渉には断じて応じられぬ」と薩摩藩の使者に告げる(サトウ前掲書(上)106p.)。

しかし、イギリス側は、すぐには砲台を攻撃しなかった。報復措置として数隻の船を拿捕すれば、薩摩は満足すべき回答を持参するであろうと考たのである。そして、船舶の拿捕を開始したのであったが、7月2日正午、突然一発の砲声がとどろき、同時に、薩摩の全砲台がイギリス艦隊に向かって砲撃の火ぶたを切った。その日、鹿児島周辺は強い風雨が吹き荒れていたが、しばらくして、イギリス艦隊も応戦し、鹿児島の町を焼き払うためにアームストロング砲が発射された。サトウの記述によると、「これは実際うまく行きすぎたほどであった。烈風が吹きつのっていたので、火炎を消そうとする町民のあらゆる努力も無益であったに違いない。尖った青白い炎の塊りによって下から照らし出された煙の雲は、空一面に広がって、恐ろしくも、また壮観であった」という(サトウ前掲書(上)110p.)。

この「戦争」における戦況は、薩摩側では、死傷者は少なかったものの、鹿児島市内が焼失するなど損害は甚大であった。しかし、イギリス側の被害も大きく、7月3日朝、イギリス側は「この戦闘で生命を失ったジョスリング艦長、ウィルモット中佐、および9名の水兵の死体」を水葬し、翌4 日には横浜への帰航の途に就く。アーガス号に乗り組んでいたサトウたちは、この退去に不満であったようだが、「石炭、糧食、弾薬などの供給不足」もあり、イギリス軍は退去する。

この戦いによってイギリスの軍事力を目の当たりにした薩摩藩は、イギリスとの講和に向けて急速に動き始め、やがて開国路線を確立していくことになる。

8月13日、尊攘派の策動で、天皇は攘夷祈願と親征軍議のための大和行幸の詔勅を下す。

この大和行幸に呼応して、8月17日、尊攘、倒幕の激派の一つ「天誅組」が大和の五条代官所を襲撃、代官を殺害し、本陣を置く。そして、十津川郷士を糾合して大和高取城を攻撃するが、翌日18日の「政変」によって政情が一変したことから、追討諸藩兵の攻撃に敗れて、9月には壊滅する。

18日の「政変」とは、「天誅組」挙兵の翌日、8月18日、会津、薩摩両藩を中心とした公武合体派の諸大名、および、公武合体派の公卿が連携して断行したクーデターのことであり、朝議において攘夷親征延期を決定した、所謂「文久3年8月18日の政変」のことである。

この「政変」の結果、尊攘派は会津、薩摩二藩の軍事力によって朝廷および京都から追い出され、長州藩兵も御所警護の任を解かれて、京都を追われる。三条実美ら尊皇攘夷派の公卿7人も長州へと落ちのびる。

この「政変」において、過激な攘夷は天皇の意志でないことが強調され、孝明天皇は「18日以後のものが、自分のほんとうの意志である」と宣言する。

こうして、文久二年から三年にかけてふき荒れた尊皇攘夷運動が終末を迎えようとしていた9月2日、フランス陸軍横浜警備隊員として来日していた陸軍少尉カミュ(J. J. Henri Camus)が斬殺される。彼はこの時、同僚のフランス陸軍士官とともに、馬で武蔵国久良岐郡井戸谷村十二天社(現横浜市南区井戸谷下町井戸谷橋付近)を通行中であったといわれる。

サトウはその著(サトウ前掲書(上)113p.)において、彼の「右腕は、手綱を握ったままで、胴体から少し離れた場所において発見された。一か所は顔のわきを、一か所は鼻のところを、もう一か所は斜めに顎を切られ、おまけに喉笛を刺されて右頸静脈は切断され、背柱は完全に斬り割られていた。左腕は皮一重でつながり、胸の左わきは心臓のところまで切り込まれていた。どの切り口も全くあざやかで、腕の立った剣士の手に握られた日本刀がいかに恐るべき武器であるかを如実に示していた。この恐ろしい暗殺者の身元については何の手がかりもなかったので、外国人社会はひどい恐怖に襲われた」と記している。

カミュの遺体 撮影者不詳。文久三年(1863)。 |

9月14日、幕府は横浜の鎖港をアメリカ、オランダに提議するが、翌々日16日、その会談を、英仏米蘭に拒否される。

フランス人将校カミュの殺害事件から一月が過ぎた10月5日、薩摩藩はイギリス公使館に高官を派遣し、生麦事件の賠償金2万5000ポンド(10万ドル)の支払いと、リチャードソン殺害の下手人逮捕、および、当初の約束どおり、下手人をイギリス官吏の前で死刑にすることを約束する。そして、約束どおり、11月1日、2万5000ポンドの賠償金がニール代理公使に支払われたが、「下手人」の逮捕、処刑は、実行されなかった。

但馬生野でも、上記大和の天誅組挙兵に呼応し、農兵2000人を動員、さらに長州藩奇兵隊からの脱藩士らも加わって、攘夷、倒幕の挙兵が画策される。ところが、そこに天誅組壊滅の報が入ったため、挙兵の是非をめぐって対立が激化する。だが、10月12日、生野代官所占拠は決行される。しかし、幕府の近隣諸藩への攻撃命令が迅速になされたことや、内部分裂、農兵の離反などもあって、乱は三日で終結する。

年末も押し詰まった12月29日、横浜鎖港談判使節池田筑後守長発らが、フランスの軍艦で横浜港を出発する。

これは、カミュ斬殺事件に際して、フランス公使デュシェスヌ=ド=ベルクールが幕府に強く抗議、外国奉行竹本甲斐守を特使として謝罪のためにフランスに派遣するよう迫ったのに対し、対策に苦慮した幕府が横浜鎖港交渉という名目で派遣した使節であった。このとき、幕府はカミュの遺族に35000ドル支払っている。

この年、アメリカでは、リンカーンが奴隷解放を宣言。

朝鮮においては大院君の執政が始まる。

また、東南アジアにおいて勢力拡大を続けていたフランスは、カンボジアを保護領にしている。

文久三年八月十八日の政変によって、尊皇攘夷運動と公武合体運動は変容を余儀なくされ、慶應期の倒幕運動へと展開していく。

それは、討幕派のすでに成立していた長州藩と、公武合体運動を推進してきた薩摩藩との、所謂薩長同盟が、イギリスを中心とする列国の支持を得て、軍事的、経済的に全国の支配権を奪おうとするものであった。そこに、「世直し」を希求する民衆のエネルギーが連動していくのである。

Barbaroi!

Barbaroi!