幕末・外国人要撃(3/5)第3章-1 |

第3章-1 文久四年・元治元年〜慶應四年・明治元年

元治元年、蛤門に幕兵と戦って敗れた長州は、さらに、四カ国連合艦隊の下関砲撃に敗退したことで、薩摩同様、攘夷から討幕へと転身。時代のうねりは、いよいよ極限に達しつつあった。この間、時代を牽引した二人の主要人物、将軍家茂と孝明天皇とが、相前後して死亡する。

慶應三年10月14日に至り、幕府は公儀政体論を帯して大政を奉還。だが、同日、岩倉具視らの画策によって、薩長両藩に「討幕の密勅」が下される。この幕府と討幕派の競合は、同年12月9日に発せられた「王政復古の大号令」に続く戊辰戦争に討幕派が勝利し、新政府の主導権を握ったことで決着する。

だが、成立したばかりの新政府を困惑させ、狼狽させたのは、相次ぐ外国人殺傷事件であった。

第1節 「禁門の変」と四カ国連合艦隊下関砲撃

禁門の変に敗退した長州は、続く四カ国連合艦隊下関砲撃に屈伏。英・仏・米・蘭四カ国に膺懲を加えられたことによって、長州藩尊攘派は攘夷の無謀であることを悟ることとなった。だが、外国人襲殺が止むことはなく、鶴岡八幡宮前で、イギリス人士官二名が殺害される。

文久四年(1864年2月8日〜1864年3月26日)

元治元年(1864年3月27日〜1865年1月26日)

※2月20日元治改元

約2年間、日本を離れ、帰国していたイギリス公使ラザフォード・オールコックが1月24日、夫人同伴で横浜に帰任する。帰任に際し、大きな権限を与えられていたオールコックは、「長州藩の敵対的態度に対し膺懲を加えようと決心していた」と、サトウは言う(サトウ前掲書(上)115p.)。イギリスは、「攘夷派の首魁」長州も、薩摩と同様、「戦争」という手段をもってすれば屈服させ得ると考えていた。

オールコックは、長州藩膺懲のための軍事行動、すなわち四カ国連合艦隊の下関遠征を実現させるため、フランス、オランダ、アメリカの各代表への働きかけを開始する。

3月22日、フランス公使デュシェスヌ=ド=ベルクールは、後任のレオン・ロッシュ(Leon Roches)の着任を幕府に報じる。

レオン・ロッシュは、彼より一年遅れて日本に赴任してくるイギリス公使パークス(Harry Smith Parkes)が薩摩及び長州の指導者に接近、薩長同盟の強化に多大な影響を与えたのに対し、幕府との結びつきを強くする。このころ、フランス皇帝ルイ=ナポレオン(Charles-Louis Napoleon Bonaparte)は極東政策を積極化しており、日本でも幕府を後援してイギリスに対抗しようとしていた。

レオン・ロッシュ着任が報じられた5日後の3月27日、水戸藩の尊攘派(天狗党)が攘夷延期を不満とし、一橋慶喜に心事を訴えるという目的をもって筑波山に挙兵。武田耕雲斎率いる800余名が京都に向かった。

この争乱は、その後、天狗党が上洛の途上で力尽き、金沢藩に降伏、武田耕雲斎らが斬罪に処せられて落着するのであるが、この天狗党を形成したのが、水戸藩主徳川斉昭の藩政改革を機に登場した軽輩の武士を中核とする急進派の者たちであった。

「文久三年8月18日の政変」以来、京都では公武合体派が政局の主導権を握っており、尊攘派は圧迫されていた。そのため、尊攘派は勢力の挽回を目ざして、公武合体を推進する中川宮、京都守護職松平容保らの暗殺を計画。この年(元治元年)6月5日、長州、土佐、肥後などの尊攘派の者たちが、京都三条河原町の旅宿池田屋に会した。そこを新撰組の近藤勇らが襲撃し、双方に多数の死傷者が出るという、所謂「池田屋事件」が起こる。

6月18日、「世界を見学して列強国の資源について多少の知識をうるために」、長州藩よりイギリスに派遣されていた5名のうちの2名、伊藤俊輔と井上聞多が、派遣先のイギリスにおいて、四カ国連合艦隊の下関砲撃計画があるのを知り、急遽、横浜に帰着する。二人は、即日イギリス公使ラザフォード・オールコックに面会し、帰国の目的である、「煉瓦塀に自分の頭をぶっつけるのは無益だということを藩の同志に警告」したい旨を告げた。そこで、オールコックは、他の諸公使の承諾を得たうえで、両名に長州藩主への覚え書きを託し、二人を長州に送り届けるため、6月18日、二隻の軍艦を下関付近に急派する。この軍艦には、「砲台の現状について情報をできるだけ集めるため」の一行が、ともに搭乗する。その一行にサトウも入っていた(サトウ前掲書(上)117p.)

イギリス、フランス、アメリカ、オランダの四カ国の代表は、4月25日、下関海峡通航、および横浜鎖港に関する覚え書きを公表していたが、6月19日、幕府に下関の砲撃に関する共同覚え書きを手交する。

それまで、外国船は長崎に寄港後、風波の高い佐多岬を避け、瀬戸内海を通って横浜に回航していた。しかし、前年(文久三年)5月10日、攘夷期限の日を期して行われた、下関海峡における長州藩の外国船砲撃以来、それができなくなっていた。

一方、長州側では、5月10日の砲撃の際に、アメリカ軍艦ワイオミング、および、フランス東洋艦隊の二隻によって、それぞれ不完全にではあったが、下関の砲台を撃破され、守兵を掃討されていた。だが、外国の軍艦がその場を去ると、長州藩は直ちに砲台の修築、増設を行い、多数の大砲を集めて据えつけ、攻防ともに以前に増して威力を備えるに至っていた。

そこで、このままでは威信が失墜すると考えた列国の代表は、幕府に対し「もし日本側が20日以内に下関海峡を再開するという満足な保証をあたえなければ、外国艦隊を同地に急派して、長州藩主の非を正すであろうと警告」する(サトウ前掲書(上)118p.)。

井上聞多、伊藤俊輔が、急遽、イギリスより帰国し、長州に戻って訴えた「和平説」は、6月25日の藩の会議において不採用となる。

前年の「文久三年8月18日の政変」において、京都での地位を完全に失墜していた長州藩には、藩主父子の冤罪を雪ぐことや尊攘派七卿の赦免願いも許されなかったこと。また、6月に「池田屋」で藩士の多数が殺害されたことなどから、長州藩では、京都を武力で再制覇しようという「激派」の進発論が肥大化、軍隊を京都に向けて進発させることとなった。

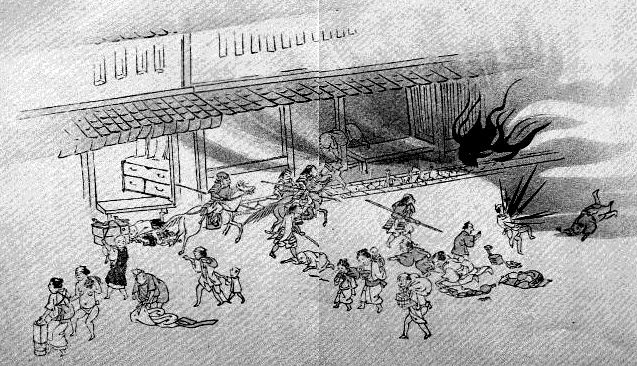

長州軍は、7月18日夜半、伏見街道、嵯峨、山崎の三方面から御所蛤門・堺町門を目ざして攻撃を開始する。しかし、翌19日、会津・薩摩両藩の兵と蛤門付近に戦って敗北。

この時、京都の町は灰燼に帰す。その時の様子が、『甲子兵燹図』(『新撰京都叢書』第十巻 臨川書店 昭和60年 275p.〜301p.)に、以下のように述べられている。

甲子兵燹図 |

「甲子年七月十九日朝辰之刻、京都河原町三条之上東側に長州公之御屋敷あり。其内より出火し追々燃上り大火となる。諸人屋根に上り其火を見るのみ。一向に馳走者なし。

午之刻に至り丸太町辺より又々出火する。鉄炮大筒之音しきりにきこへけれとも、何故のこと共わきまへす。又下京より登り来る。八わた山崎辺に固めし諸侯の軍勢、御所辺大事と馳登る。御所辺の町家は何の思慮もなくたゝ驚くのみ。何一品持出る間もなく、土蔵あれとも戸をしめる間もなく先下京さして逃来る。南へ走る軍もあり。是を見るもの訳はしらねと銘々に是はたゝなる事にあらすと、蔵なき者は隣家と頼み無理に押込、余所の蔵やくもやかぬも考なし。何方へ逃ると約束もなし。家内はらはら西東、危ふかりける有様なり。中立売御門きわ烏丸長者町辺より出る火、追々下へ焼来る。東は寺町丸太町、西は新町下立売、火口いくつと数しらす、追々烈しく焼来る。逃来る諸人の其中にかぶと具足に血刀かたけ、手おひ武者かたにかゝりて逃来る。町家の病人人におはれ、産婦はしつて、後家娘大家の奥かた御新造も、北は山はな、鷹が峯、上賀茂、平野、みそろ池、御室、松の尾、嵐山、東は白川、しゝか谷、吉田山より真如堂、黒谷、南禅寺、粟田口、大津、坂本、唐崎辺、遠き処へ逃るもあり。

同十九日九ツ過、三條通東へ逃るよろひ武者、町家の者は数しらす。祇園、円山、清水山、渋谷越へて山科村。老人子供有ものは遠き処へ行きもあらす。先川東に馴染ありて皆夫々に逃こめば、壱軒の家に五軒七軒、所持の衣類の風呂敷つゝみ、櫃におしめの入た儘、梅干壺や香之もの、帳面類に如来さま、位牌過去帳、白砂糖、喰さしの蒸菓子やら、不都合だらけの事ともなり。

先広場へと心さす。大仏辺や東福寺、伏見、深草、稲荷山、八条、九条、西七条、嶋原、東寺、淀、竹田、此あたりには固めの軍勢大筒小筒音たてゝ行もやかれぬ所もあり。火勢はいよいよ烈敷なり、西は堀川東は寺町、其間は一面の火となり、十九日夜に入て防くへき手たてもなく火は燃次第行次第。寝所もなく寝ても居られす、其夜は野中山中にて市中の火勢あれあれと泣はかりなる有りさまなり。

十九日夜は様々の難渋多し。病人をつれ行く道中にて死せしもの多く、又は途中にて出産し、母親娘をせおふて赤子を前たれにつゝみ、松原通を西へ逃け、翌日両人とも死す。五条烏丸住し人、十六才になる伜病気なりしをふとんに包み妹の手を引、土蔵なけれはわつかなものを風呂敷に包み、松原の西寺町宿坊をたのみ逃込病人を介抱せしに、此寺俄に御大名の下宿申付られ、町人とも急に立退へきよし。こゝにも居られす又病人を背おひ焼場の北へ廻り、川東二条新地しるへの方へ行て、彼病人をはつとおろせは息絶たり。五条坂に住し人、七十余之老人病気になりしか、十九日夜近辺皆々東山へ逃行。彼病人子息某孫両人戸板に乗せ、東へさして持行。鳥辺山通妙寺宿坊なれは是へ持込しに、爰にて息たへたり。直に葬らんと思へとも、僧も男も逃行、棺箱に入るも箱かなし。漸々地を掘り半分埋て土をかふせ、逃行僧を無理にとゝめ、布施と廻向を引かへに左右へ逃るいそかしさ。その外是に似よりしありさまはかそふるにいとまなし。

またこゝかしこに死する人おうく各頭なし。何国の人ともしれす。ひとつに集めて東山に葬る。二条御幸町辺に住し人之嫁出産して十日目なりしか、両人とも長持にいれてやうやう寺町錦天神境内を持行、蓋をしめてわかみの住家へ帰り少しの物を持せんとせしに、はや火の中なれはせん方なく寺町へ行んとせしに行れす。三条通を東へ廻り四条通りも火にて行れす。長もちにありし両人其儘焼死す。其外老人小とものうせしれぬもの、万寿寺高倉某の小ども十二才なるか其夜より行衛知れす。

翌廿日、東は寺町西は堀川、其間悉く大火。追々南へ、六角堂、因幡薬師、四条、松原、五条、西洛天竜寺出火、下山崎天王寺、或は八わたに火の手上れは、洛外山々へ逃行し人々また此辺もいられぬと、運ひ出せし品々も皆其儘に捨置て、又遠こちへ逃出す。廿日八ツ時、東本願寺へ火うつる。今熊野権現堂にも火見ゆる。

.....(中略).....

かくの如く暫時のうちに洛中不残灰塵となり果る事、恐ろしき事ならすや。御所様より南を見渡せは、東は加茂川西は堀川、下は七条野の果もたヾ一面の野原となりにけり」と、突然の「兵燹」(兵乱のためにおこる火事)に右往左往する京都の町の人々の悲惨が、「図」とともに描かれている。

ただ、この『甲子兵燹図』の筆者、前川五嶺が最後に言う、「此大変につきては種々の難渋、或は忠節義心孝道貞操、又は争ひ哀憐誤りかなしみ、その甚しき数々筆に尽しかたく、皆是天災にて其身に応せぬ驕奢を天よりとかめ給ふと思へは、必すうらむへきにあらす。たゝつゝしむへきの第一也」という一節に、「大変」の巻き添えを被った庶民の、「天災」と思いなしでもしなければやりきれない思いが伝わってくると同時に、「驕奢」を「つつしむへきの第一」とする発想に、「時代」を強く感じるものである。

アメリカ介入以来のイラクにおいても、庶民の「種々の難渋」「争ひ哀憐誤りかなしみ」の甚だしき数々には筆に尽くし難いものがあるにちがいない。

「禁門の変」「蛤御門の変」「元治甲子の変」ともいわれるこの戦いで、長州藩は御所に「弓引く」形となったことから、7月21日、長州藩追討の勅命が下り、幕府は諸藩に征長(長州征伐)を命じる。

四カ国の代表たちが「下関海峡の封鎖を解く任務を海軍の力に任せる時機が来た」ことを、幕府の閣老たちと会談していた7月18日、前年末12月29日にフランスの軍艦でイギリスとフランスに派遣された、横浜鎖港使節池田筑後守長発らの一行が横浜に帰着する。

「この使節は、フランスと締結した仮条約を持ち帰ったのであるが、それには、フランスの砲艦を砲撃した件に対する賠償金のこと、将軍の政府は三ヶ月以内に下関海峡航行の障害を撤去すべきこと、フランス製品に対する輸入税率の改正、カミュス中尉の親族に対し3万5千ドルの賠償金を支払うことが定められていた」。このフランスとの仮条約が批准されれば、フランスは四カ国連合から脱退せざるを得なくなるため、オールコックは、四カ国が連合して長州藩に膺懲を加えるという計画が崩れ去ることを危惧する。しかし、幕府は、第二条(三ケ月以内に下関海峡航行の障害を撤去すべきこと)が実行不可能なことから、7月24日に、条約の批准を行わないことを外国代表に通告する。この通告を受けて、外国代表たちは、下関海峡を封鎖する長州藩に対し、武力を行使する必要がある旨を声明した覚え書きに調印。英仏米蘭四カ国の連合艦隊が、7月27日、下関に向け横浜を出港する。(サトウ前掲書(上)121p.〜122p.)

8月4日、四カ国連合艦隊は下関沖を「ユーリアラス号を先頭に立てた8隻のイギリス軍艦を中央に、フランス艦隊とターキャング号がその左にならび、オランダの軍艦4隻が右にならんで」、海峡に向かって進む。

翌5日、午後4時10分、ユーリアラス号からの第一弾で戦闘は開始されるが、5時10分までには連合艦隊の砲撃によって長州側の主要な砲台が沈黙させられ、この日の戦闘はあらかた終了する。

翌6日早朝、長州側の一砲台が攻撃を仕掛けたが、連合艦隊の応戦によって、ほどなく沈黙させられる。そして、この日は連合艦隊の兵士やサトウを含む多数が上陸する。彼らは狙撃や応戦を繰り返しながら前進し、「付近を隈なく歩きまわって、戦利品として持ち帰る値打ちのある物、たとえば甲冑、弓矢、刀、槍、外国の製造者の名前の入っている銃剣など、手当たり次第に運び出したのち、建物に火を放ち、整然として退去した」と、サトウは記す(サトウ前掲書(上)135p.)。

8月7日、連合艦隊陸戦隊は、大砲を鹵獲するため水兵の工作隊を、海兵隊の掩護のもとに上陸させ、砲台を破壊するとともに、「全部で60門の大砲を鹵獲」する。この日は「もはや手向かう日本人は一人もいなかった」。

8日になると、連合艦隊は、さらに多くの大砲を鹵獲するため、労役隊を上陸させ、多数の大砲を接収する。

この同じ8日、伊藤俊輔が、藩が講和を希望している旨の知らせをもってイギリス艦隊を訪れたが、さらに、長州藩は、その日のうちに、全権を委任した「家老宍戸刑馬」(高杉晋作)他参政二名を派遣し、四カ国連合艦隊と休戦協定を結ぶ。

前年(文久三年)5月、攘夷砲撃を決行して以来、下関海峡を封鎖していた長州藩に対する連合艦隊の報復攻撃は、英米仏蘭四カ国の勝利に終わり、8月14日、長州藩と連合艦隊との間で講和が成立する。

9月に入り、5日、6日の両日、英米仏蘭四カ国の代表は幕府と長州問題について会談し、9月22日、双方が下関賠償金についての協定書に調印する。このとき、幕府は「長州の藩主が支払うべき賠償金は額のいかんを問わず政府自らその責任をとることを自発的に引き受け」、「一切の要求に応ずるために三百万ドルの金額を支払うか、もしくは、大君の方から提案して諸強国がそれを受諾することを欲するならば、三百万ドルの代わりに下関、もしくは瀬戸内海のどこかの港を開く」とした(サトウ前掲書(上)165p.)。

四カ国連合艦隊が下関で勝利したことや、その後の情勢から、在留外国人たちが治安について心を弛めはじめた10月22日、イギリスの横浜駐屯歩兵第20連隊付き士官ボールドウィン(George Walter Baldwin)少佐とバード(Robert Nicolas Bird)中尉の2名が、鎌倉で惨殺される。この日、両名は騎馬で江ノ島、鎌倉見物に出かけ、鶴岡八幡宮の前で襲殺されたのである。

「ボールドウィンの方は即死だったが、住民の証言によれば、バードは倒れてから数時間はまだ息があったというのである。この二人の士官は有名な大仏を見物に行って、それから八幡宮への道を騎馬で通行中、ちょうど大通りへ出るところで、二人の男に鋭利な刀で斬りつけられた。そして、ほとんど抵抗するひまもなく重傷を負わされて、地上に仆れてしまった」。だが、その後の検視の結果、バードの致命傷は、犯人が現場を去ってから数時間後に受けたものらしいことが分かる。軍医の意見では、致命傷は第二と第三の頸椎の間で脊髄が完全に切断されている傷で、それが死因になったという。そこで、バードが午後10時まで息があったことを示す、あらゆる証明が行われた。連隊付軍医の報告を信じた者たちは、殺傷の知らせで直ちに現場へ派遣された日本人の役人によって脊髄が切断されたと結論づけた。その動機は、負傷したバードが犯人検証の手がかりを同胞にあたえるのを阻止しようとしたものに違いないというのである。しかし、サトウは「バードの死は、彼のうけた多数の傷口からの出血によったもので、脊髄の傷は軍医が充分な注意をはらわず探針か何かの器具で切断したものと信ずる」といい、「イギリス公使館のウィリス博士と、当時横浜で一般内外科医を営んでいたジェンキンズ博士」も、サトウと同様の主張をしている(サトウ前掲書(上)166p.〜167p.)。

「禁門の変」後の7月21日、長州藩追討の勅命が下ったことを受け、征長総督前尾張藩主徳川慶勝率いる約15万の幕府軍が長州に向けて進発、11月上旬には長州藩包囲の体制をととのえる。この間、長州藩内部では政変がおこり、保守派(俗論派)勢力が台頭して、尊攘派を弾圧。11月11、12日には、禁門の変の責任者である家老三人を自刃させ、四参謀を斬首して、幕府への恭順の意を表した。

さて、幕府は、バードとボールドウィン殺害の下手人を捜索していたが、その後に逮捕される元谷田部藩士清水清次の共犯者として、蒲池源八と稲葉丑次郎を、相州羽鳥村農家八郎右衛門方に押し入り、外国人襲撃の軍資金を強奪したとして捕縛。11月18日午後、横浜戸部の刑場において斬首し、吉田橋畔に梟首する。この二人の処刑に立ちあったサトウは、

「扉が開かれて、目隠しされた一人の男が、縛られたまま、群集の間を引かれてきた。その男は、荒むしろの上にひざまずかされた。背後の地面には、血をうける穴が掘ってあった。付添いの者が、この男の着物を下へ引っぱって頸部を露出させ、刀のねらいを充分よくするために、罪人の髪の毛をなであげた。刑吏は、刀の柄に綿布を巻きつけて、刃を充分に研ぎあげてから、罪人の左に位置をしめた。それから、双手で刀を頭上に高くふりかぶって、これを打ちおろすや、首は胴体から完全に切り離された。刑吏は、その首を持ちあげて、立会いの首席役人の検視に供した。その役人は簡単に、『見届けた』と言った。首は穴へ投げこまれた。それから、次の男が引き出されてきた。付添いの者は、罪人をちょうどよい位置にひざまずかせるのに少々手こずった様子だったが、ついに人々の満足するようにやりおわせた。前回のように頸部が露出されるや、前と別な刑吏が進みでた。そして、罪人の左に立ち、刀を振りあげ、前と同様なあざやかな手並みで振りおろした。付添いの者が首のない死体を穴へかかえこんで、それをもみながら、なるたけ速く血を流し出そうとしているのは、身の毛のよだつ凄惨な光景だった」と述べている(サトウ前掲書(上)168p.)。

11月26日、ラザフォード・オールコックはイギリス外相ジョン・ラッセルからの召喚命令により帰国の途に就き、28日には、神奈川領事ウィンチェスターが代理公使に就任する。

オールコックが帰還する日の前日25日、ボ−ルドウィンとバードを殺害した犯人の一人、清水清次が捕縛されたとの知らせがイギリス公使館に入っていたが、その元谷田部藩士清水清次が、11月29日、イギリス守備隊分権隊の見守るなか、処刑される。

「守備隊は刑場に向かって行進し、刑場の一方に整列した。10時ごろ、罪人が引き出された。その男の口から出た最初の言葉は、酒をくれというのであった。改めて訊問されると、彼は率直に自分の犯行をみとめた」。

清水清治のさらし首。 |

処刑に際し、清水は、目隠しを拒否し、辞世の歌を詠む。その後、「付添いの者が清水の着衣の衿をうしろへ引っぱって、刑吏が斬りおろせるように用意していたとき、うんと斬りよいように縄目をゆるめてくれと、清水が言った。そして、『後世の人々は、清水清次は実に立派な男だったと言うだろう』と付け加えた。彼はまた、『ゲンパチの首を斬った刀では、おれの首は斬れまい』と言って、多分自分の頸の太いことをしゃれたのだろうが、刃をよく研いでくれと頼んだ。そして、『どうか、すっぱり斬ってくれ』と言いながら、自分の頸を刀の下にさしのべた。これが、彼の最期の言葉であった。だが、刀がおりようとした瞬間、彼は役人に何か注意をしようとしたらしく、頭を左へ向けたので、切っ先が大分目的をはずれた。そこで刑吏は首をたたき切らなければならなかったが一一それは実に気味の悪い光景であった。最初の一撃と同時に、イギリス陸軍砲兵隊の砲兵によって大砲が発射され、暗殺者の処刑が終わったことを一同に知らせた」ので、サトウは、その場を去る。 その後、「罪人の首は横浜の北口の橋のところへ持ってきて、三日間梟架の上にさらされた。処刑の宣告文の写しが、戸塚と、殺害の現場に掲示された。二、三日して、私は公使館の騎馬護衛兵をしたがえ、日本の当局者によって約束された通りのことが充分に履行されたかどうかを見に行った。そして、日本側が約束を残らず実行したことを知った。こうして、私の日本に滞在中のあらゆる経験の中で最も劇的であった事件の一つが終了したのである」と、記し、さらに、「この暗殺者を憎まずにはおられないが、しかし日本人の立場になってこの事件をみると、正直のところ私は何としても、この明らかに英雄的な気質をもった男が、祖国をこんな手段で救うことができると信ずるまでに誤った信念をいだくようになったのを遺憾とせずにはいられなかった。しかし、日本の暗殺者の刃に仆れた外国人の血も、またその報復として処刑された人々の生命も、やがて後年その実をむすんで、国家再成の樹木を生ぜさせた大地に肥沃の力をあたえたのであった」と、サトウは「バードとボールドウィンの殺害」の章を締め括っている(サトウ前掲書(上)170p.〜172p.)。

さしずめ、アメリカなら、「テロリストを憎まずにはおられないが、しかし、イラク人の立場になってみると、明らかに英雄的な気質をもった男たちが、祖国をテロのような卑劣な手段で救うことができると信ずるまでに誤った信念をいだくようになったのを遺憾とせずにはいられない。しかし、テロリストの攻撃に仆れたアメリカ人やその他の国の人々の血も、また掃討作戦によって失われたテロリストの生命も、やがて後年その実をむすんで、国家再成の樹木を生ぜさせる大地に肥沃の力をあたえるであろう」とでも言うのであろうか。

長州藩が禁門の変の責任者らを処刑するなどして恭順の意を表すとともに、藩主毛利敬親父子の謝罪など降伏条件を受け入れたため、12月27日、征長総督徳川慶勝は幕府軍に撤兵を命じた。

この年、西ヨーロッパ諸国では、労働組合と労働者党が立ち上がり、国際労働者協会、すなわち第一インターナショナルを結成する。

一方、1851年に洪秀全が建国した太平天国が、李鴻章やイギリス人ゴルドンらによって滅ぼされる。

第2節 攘夷から討幕へ(将軍家茂・孝明天皇死す)

イギリス公使オールコックの後任としてパークスが着任。彼は条約勅許と兵庫の先期開港を求め、軍艦9隻をもって兵庫に押しかけるなど、幕府に圧力をかける。一方、幕府は長州再征へと向かうが、その出陣中に将軍家茂が病没。5ヶ月後には孝明天皇も崩御する。

時代は、攘夷から討幕へと、舵を切りつつあった。

元治二年(1865年1月29日〜1865年4月30日)

慶応元年(1865年5月1日〜1866年2月14日)

※4月7日慶応改元

元治元年11月、長州藩において保守派(俗論派)が政権を握った際、高杉晋作は弾圧を逃れて筑前にいた。しかし、その一月後(12月16日)、馬関(下関)に決起した晋作は、民心を収攬するとともに、諸隊に保守派政権の打倒を呼びかける。

高杉の決起に呼応した諸隊は、領内各地に決起し、長州藩は内戦状態に陥るが、この年、元治二年1月、保守派政権の派遣した鎮静軍を諸隊が撃破。2月に藩の権力奪取に成功する。この「深刻な内戦を克服した新政権は、3月23日に七カ条の宣言をおこない、外には恭順、内には富国強兵、外国列強には下関開港と和親などを内容とする『武備恭順』の藩是を明確にし、以後急速に討幕へと方向を転換していった」(『山口県の百年』 山川出版 34p.)。

長州藩の不穏な動きを知った幕府は、慶応に改元されたばかりの4月12日、再び征長令を発し、5月16日、将軍家茂自身が長州藩追討の兵を率いて江戸城を陸路進発、大阪城に向かった。

イギリス駐日公使ラザフォード・オールコックが日本を去った後、ウインチェスターが代理公使を勤めていたが、オールコックの後任公使としてハリー・パークスが着任する。

パークスは、閏5月2日、英国軍艦レパード号で長崎に到着する。長崎では、その数日前に、日本人暴漢が抜身の刀をふりかざして外国人居留地の街路を駆けまわり、手あたり次第に外国人に切りつけるという事件が発生していたが、この新しく赴任してきた公使ハリー・パークスの最初の仕事は、その犯人逮捕の遅延について、長崎奉行に抗議することであった。暴漢は数人の中国人と一人のイギリス人に傷を負わせて逃走していた。(ディキンズ(F.V.Dickins)著『パークス伝』3p.)

ハリー・パークスが横浜に到着したのは、閏5月16日であった。

鎌倉における、イギリス士官バードとボールドウィン殺害の下手人で、清水清次の共犯者、武州浪人間宮一が、9月11日、戸部で斬首され、清水清次と同じく、吉田橋に梟首される。

サトウは、清水清次の処刑の時と同様、間宮の処刑に立ち会うため、刑場に出向いている。この日は、朝からどしゃ降りの雨であった。「沛然たる雨と、頭上の鈍い鉛色の空が、この陰気な場面にふさわしかった」とサトウは言う。

「間宮はまだ年若く、清水よりも小胆な男だった。刑吏の前に出そびれないように、酒に酔うことを許してもらった。この男の首は、たった一撃で胴から離れた。この間宮が真犯人であるかどうかは例によって疑わしいと、その地方の外国新聞が書いたけれども、私は暗殺者の一人であることに間違いないと思った」とサトウは言い、さらに、幕府が「真犯人を逮捕できないために替え玉を使ったものなら、その真相は必ず露顕したであろう。この時分、われわれはいかなる狡計をも直ちに看破できるような情報の出所を持っていたからである」と言っている(サトウ前掲書(上)174p.〜175p.)。

パークスは、着任して2ヶ月余りが経過したころ、幕府の閣老に天皇の条約批准を得たい旨の申し入れをする。

かつて、代理公使ウインチェスターが、在任当時、すでに、幕府の閣老が、「下関戦争」の賠償金支払いに関する「協約の規定にある一回50万ドルずつ4回にわたっての支払いを続けることは不可能だと言っているから、この際下関賠償金の一部を放棄すれば、その代わりに文書による天皇の条約批准の約束と、輸入税率を価格の5パーセントまで一率に引き下げさせることが可能になるかもしれない」と、イギリス政府にほのめかしていたといわれる。イギリス政府は、そうした意見や、「天皇の条約批准の必要なゆえん」を説いたオールコックの言などもいれ、その旨を、オランダ、フランス、アメリカの政府に通告するとともに、同じ趣旨の書簡をパークスにも送る。

パークスは直ちに各国公使と会談し、「各国の公使が一致して、相当数の軍艦からなる艦隊の支援の下に大坂へ押しかけ」、幕府の主要な閣老に膝詰め談判することを提案。その結果、「行動の一致が確保され」、9月16日、米仏英蘭四カ国の代表は、条約勅許と兵庫先期開港を求め、軍艦9隻をもって兵庫の港に至った。

その数日後、サトウはヘフトと大坂に上陸する。二人は川船から市中を見物しようと、川を漕ぎのぼったが、橋の上は、黒山のような人だかりがして、群集が彼らに向かって「口々に叫んだり、ののしったり、時には石を投げたりした」。ヘフトは癇癪をおこし、「ピストルを出して、射つゾと嚇した」が、サトウはヘフトを制してピストルを皮嚢におさめさせる。「別に危険な状態にあったというわけでもないので、こんなつまらぬことで人を殺すようなまねはさせられなかったから」である。

彼らは、その後、大阪城が間近な京橋に達するが、「敵意をもつ武装した群集の中へ上陸するのは明らかに無謀だったので、やむなくボートの舳を下流へ向け、こんどは流れにしたがって、急速に漕ぎ下った。橋のところでは、まだ前の群集ががんばっていて」、罵声をあびせかけたという(サトウ前掲書(上)183p.〜184p.)。

将軍家茂は、長州藩追討の兵を率いて5月に江戸城を進発して以来、京都に滞留し、長州が不穏な企てをしているとして、再征を上奏していたが、9月になって勅許を得る。しかし、朝廷や諸藩における再征反対の空気は強く、ことに薩摩藩は出兵を拒絶する。

10月5日、朝議において、「条約は勅許するが、兵庫の先期開港は勅許せず」とされ、兵庫の開港は慶応三年12月7日まで延期されることになる。

これより2日後の10月7日、幕府は四カ国代表に、条約勅許、兵庫先期開港不勅許の旨を告げ、下関賠償金の分割支払いによる全額の支払いと税則改訂を約束した。

11月7日、幕府は、多くの反対があるなか、諸藩に、長州再征のための出兵を命じる。

1865年の年末というので、慶應元年10月中旬から11月中旬にかけてのことだと思われるが、箱館在住のイギリス人3人が、アイヌ人の頭蓋骨を手に入れるため、アイヌの墓を暴いたとして奉行に訴えられている。

この件について、ディキンズの書(ディキンズ前掲書 65p.)に、「パークス公使に大きな面倒をかけ、少なからず苦痛を与えた、不愉快な事件について述べなければならぬ」として、以下のように記されている。

「1865年末ごろ、箱館在住の数名の英国臣民が、頭蓋骨を手に入れるためアイヌ人の墓をあばいたという罪で、奉行から訴えられた。これはもちろん、ある西洋人頭蓋学者の科学的探求心を満足させるためにやったことである。彼らはヴァイズ(Francis Howard Vyse)領事の前で、裁判にかけられ、証拠不十分で釈放された。ところが、日本における刑事裁判を規定する法律によって、領事のそばに陪席した立会人たちは判決に異議を唱え、事件は総領事としての公使へ委託された。彼は被告を有罪とし(当然のことであった)、香港刑務所に一年間の禁錮刑を言い渡した。彼はさらに、一分銀千枚(一分は一シリングよりやや価値があるが、購買力はずっと高い)を被害者のアイヌ人たちに分配すべきことを命じた。アイヌ人はそれぞれ、約27シリングに相当する貨幣を受け取った」という。

ヴァイスは、文久元年横浜領事代理に任命されていたが、生麦事件に際して執った態度が過激であったことから、文久2年箱舘領事に左遷され、この「不愉快な」事件に関係することになったのである。

この元治二年、すなわち、慶応元年は、貿易額、および、輸出が急増している。

アメリカでは南北戦争が終結し、奴隷制が廃止される。

慶応二年(1866年2月15日〜1867年2月4日)

第一次長州征伐の後、薩摩・長州両藩の指導者層の接触は急速に進んでいたが、土佐の坂本龍馬・中岡慎太郎の仲介により、1月21日、京都の薩摩藩邸において、長州藩の木戸孝允と薩摩藩の西郷吉之助らとの間で盟約が結ばれる。六カ条からなるこの盟約は両者の現実的な協力関係を規定しており、両者の同盟は秘密軍事同盟であった。この盟約の中に、直に倒幕を約した箇条はないが、両者の同盟によって倒幕運動は大きく進展する。

5月13日、幕府は、イギリス、アメリカ、フランス、オランダの代表と、輸入税軽減に関する協約を結び、改税約書に調印する。イギリス公使パークスが作成したといわれるこの約書は、兵庫の先期開港見送りを認める代償として、安政五カ国条約による税率(5〜35%の従価税)を廃止し、大部分の輸出入品を、従価5%を標準とする従価税に編入するというものであった。

幕府が不利な関税率を認めた背景には、財政窮乏による下関賠償金の支払い延期と、第二次征長を前にして対外紛争を避けたいという思惑があったといわれる。

6月、幕府軍と長州軍との間で戦闘が始まった。しかし、幕府軍の背後には、江戸・大坂の大規模な打毀しや百姓一揆など、問題が山積していた。さらに、長州では藩を挙げて軍事態勢を整え、士気があがっていたのに比し、幕府軍は統制がとれておらず、士気もあがらないまま戦闘に入ったことから、6月14日、幕兵が長州藩兵に破られたのを機に、幕府軍は各地で次々に破られていく。

「バードとボールドウィンの殺害者処刑や天皇の条約批准があって以来」、外国人に対する危害が少なくなっていたので、サトウたちは「気楽に周囲の地方へ遠出」を始めていたが、6月中旬、公使パークスがキング提督とともに、鹿児島に向かった後、サトウを含む公使館員数人は第九連隊の士官3、4名とともに八王子、厚木方面に遠出する。彼らは、馬で高尾山に登り、下山してきた際、誤って関所の裏側の街道へ出てしまう。関所の番人たちは、門を閉ざして彼ら一行の通過を拒んだ。サトウたちは道を間違えたのだと弁解するが、外国人を通すことはならぬという命令をうけていた役人たちは、彼らの言い分を聞き入れなかった。同行のウィリスが「業をにやし、馬の脚で門を蹴破ろうと身構えた。番人たちは、何もかも蹴破ろうとするウィリスの剣幕に大いに驚き、びくびくしながら門を開いた」という。そこで、サトウたちは「馬にまたがったまま、意気揚々と」関所を通過したというのである。

サトウはもう一例、「横浜から江戸方面への遠出に許されている限界」を越えた時のことを書き記している。サトウたち一行は、往路では、条約書に記された「限界」の多摩川を、渡し守を口説き落として対岸に渡ったが、復路の渡し守は、「こんな所へお前たちが来るとはけしからん」と言って、素気なく彼らの渡河を断る。サトウが「違反を後悔して改めようとしている犯人は助けてやる必要があるだろう」と言っても、渡し守は聞き入れなかった。そこで、チャールズ・ワーグマンとサトウはズボンを脱ぎ、シャツをたくし上げて、対岸へ徒渉する。渡し小屋までゆき着くと、渡し守は彼らの無法ぶりに驚き、呆然とするが、その間に、二人は舟にとび乗り、小屋の番人たちが口々に、「コレハ乱暴狼藉」と叫ぶなかを対岸へ渡って、その舟で一行全部を渡したのである。

こうした行為は、サトウたち外国人にとっては他愛のない痛快な「冒険」であったかもしれないが、当時の日本の国情からして、モスの狩猟と五十歩百歩の行為であり、サトウもまた「欧米列強」の、なかでもイギリス人の一人であったことを強く印象づける行為ではある。

外国人自身の「横暴」は、彼らの書き残した書物のなかに多くは出てこないが、自覚されない「横暴」を含めると、維新当時、要撃あるいは傷害をうけた外国人の数よりも多いのではないかとさえ思われる。

将軍家定の継嗣をめぐり、一橋派の推す一橋慶喜と対立、井伊直弼らに擁立されて、13歳で将軍職に就き、後に、孝明天皇の妹和宮を江戸城に迎え、再三上洛するなどして公武合体を推進した、第14代将軍徳川家茂が、慶應二年7月20日(1866年8月29日)、第二次征長のさなか、21歳で大阪城に病没する。この家茂の急死により、幕府の危機は、さらに深刻となった。

その一月後、一橋慶喜が徳川宗家を継承。9月1日、慶喜は、将軍家茂の喪を理由に征長軍を引きあげて、休戦する。

10月20日、「外国人居留地の四分の一と、日本人町三分の一が灰燼に帰した」とサトウが記す(サトウ前掲書(上)200p.)、横浜の大火が発生した。

火は強い北西の風にあおられ、非常な勢いで燃え広がる。外国人も水兵や陸兵を動員し、消火に当たったが、火勢は容易に収まらなかった。サトウは、火災発生当初に避難させた自分の家財が、大混乱の中で火事場泥棒に持ち去られたり、追ってきた火の手によって焼かれてしまったりしてからは、「他人の家財の救出や火炎との闘争に奔走し、バケツの手渡しをしたり、水をくんで来ては燃えそうな物にぶっかけたり」していたが、「イギリスの兵士の中には、面汚しな行為をやった者も数名いた。彼らは、どこからか酒を手に入れて来て、われわれ文官が彼らの出動目的の仕事をやっているというのに、酒を飲んだり、他人をからかったりしながら傍観していた」と、憤懣をぶちまける。サトウはこの火事でほとんどすべてを失うが、「すべて新規にやり直しだと思うと、むしろ気持ちがさっぱりした」と述べ、さらに、耐火性倉庫の無力であったことや、その後の物価の騰貴が尋常でなかったことを記している。

11月25日(1866年12月31日)、イギリス公使パークスが、江戸の郊外の品川を騎馬で通行中、一人のサムライが立ち向かってきたことを、ブラック(John Reddie Black)は、その著『ヤング・ジャパン』(第2巻 140p.)に記している。このサムライは「道の真ん中に立ちはだかり、おどすような身構えで刀を少し抜いていた」というが、日本人の騎馬護衛兵たちは、その男を捕らえるのに、ほとんど役に立たなかったため、パークス公使は、みずからそのサムライに立ち向かい、後に続いた英国人護衛の特務曹長とともに男に迫って、これを拘束。英国公使館に連行して捕虜とした、という。この男は、その後しばらくして受け取りに来た役人に引き渡されている。

『維新史料綱要』巻六に、「人吉藩士岩奥八右衛門、英國公使館附近ニ於テ同國公使「パークス」ニ暴行ス。尋デ晦日「パークス」、幕府ニ牒シテ其處分ヲ求ム。 續通信全覽」とある。

12月5日、一橋慶喜が天皇の信任を得て征夷大将軍に任ぜられ、第15代将軍に就任する。慶喜は徳川宗家を相続していたが、将軍職に就くことを固辞していたといわれる。

この慶應二年の、暮れも押し詰まった12月25日(1867年1月30日)、孝明天皇が36歳で急死する。天皇は、践祚した弘化三年(1846年)より、攘夷の立場から海防を厳重にせよとの勅書を幕府に下すなど、終始攘夷を熱望、安政五カ国条約に反対した。しかし、攘夷運動が討幕へと向かうことには反対であったといわれる。

死因には、当初から「激性の出血性痘瘡説」と「毒殺説(砒素中毒説)」との二説があったが、一般には前者とされる。死亡の日付も、当時は12月29日と公表された。

この年はまた、世直し一揆の最も高まった年であった。農村部では百姓一揆が多発し、都市部では物価騰貴や生活困難から打毀しが相次いだ。これらは、幕府の征長失敗等と相俟って、封建的支配体制に、さらに大きな動揺を与えていく。 ヨーロッパでは、プロシア、オーストリア間で、両国共同領地の帰属問題をめぐって戦争となり、結果、プロシアが大勝する。

朝鮮では、アメリカ船とフランス艦が撃退されるという「丙寅洋騒」が起こるとともに、天主教が大弾圧を受けるという、所謂「丙寅迫害」が起こっている。

第3節 幕府の倒壊と新政府を震撼させた攘夷事件

将軍家茂が逝き、孝明天皇が逝き、急速に崩れゆく幕府は、討幕派の先手を打ち、大政を奉還。公議政体論を抑えた討幕派は「王政復古の大号令」を発し、新政府を樹立する。

だが、新政府は、たて続けに起こる攘夷行動への対応に追われることとなる。中でも、イギリス公使パークス襲撃事件は、新政府を震撼させる一大事であった。

慶應三年(1867年2月5日〜1868年1月24日)

孝明天皇急死のあとを受け、1月9日、祐宮睦仁(明治天皇)が16歳で践祚する。摂政には、関白二条斉敬が就いた。

慶應二年8月、徳川宗家を継承した一橋慶喜は、将軍家茂病没を機に、休戦の朝令を得、征長軍を引きあげて、休戦していたが、孝明天皇の崩御を契機に解兵の沙汰を得て、1月23日、長州征討軍の解兵を天下に布告する。

この第二次長州征伐の失敗によって、幕府の権威はさらに大きく失墜し、以後、幕府を中心とする支配体制は急速に崩れていく。

第15代将軍となった慶喜は、2月に入り二度にわたって、大阪城にフランス公使ロッシュを引見する。引見に際し、ロッシュは薩長二藩とイギリスとの策謀について、慶喜に警告したといわれる。慶喜は、この時、ロッシュの助言と援助とによって、ヨーロッパ式の制度を取り入れた幕政改革を行い、幕府中心の統一権力を再構築しようとしていた。

さらに、3月下旬、将軍慶喜は、大阪城に、イギリス公使パークス、オランダ総領事、フランス公使ロッシュを、それぞれ引見する。この「第一回目の会見は私的なものであった」が、その2、3日後に三者の「正式の謁見」が行われた。アメリカ公使の引見は、その後に行われた。

「将軍が外国諸公使を大坂に招いた主要な目的の一つは、諸公使と親しく会見して、諸外国との間に友好的関係を結びたいという、将軍自身の希望を表明するにあった」(サトウ前掲書(上)252p.)。

この大坂での引見が終わった後、公使パークスは新潟港の代用候補となっていた敦賀まで、陸路の旅を敢行する。一方、サトウは、許可を得て、ワーグマン(Charles Wirgman)と共に、陸路江戸に帰るが、その途次、二人は東海道の宿駅掛川宿(太田氏5万3000石の城下町。静岡県浜松)で「凶漢」に襲われる。その凶漢とは、「日光の家康の廟へ派遣されてその帰途にある天皇の宮廷の高官例幣使の一行」の者たちであった。

4月24日、夜半1時を過ぎたころ、サトウは「サトウさん、サトウさん。刀の用意をなさい。やつらが来ましたよ」という日本人の声で目をさます。サトウは起きあがって、暗やみの中を手探りで進み、床の間の刀を手に取ったところ、声の主はサトウの手を引っぱって、彼を部屋から連れ出した。サトウは何事が起こったのかと怪しみながら、彼を手引きした日本人と「一緒に次の部屋の一隅に突っ立っていた。相手の日本人は、『護衛の者が来るといいが』といった。そのうちに、人々が押し込んで来るような、はげしい物音が聞こえた」。サトウが暗やみの中で、じっと息を殺していると、3分ほどで、すべてが元の静けさに戻った。凶漢は全部で12人ほどで、二人は長刀を、他の者は短い刀を持っていた。しかし、暗やみの中で、勝手がわからなかったようで、サトウたち一行に、怪我人は出なかった。ワーグマンも、戸を打ち破る音と、「毛唐」を出せとどなる声に目をさまし、宿の人々が逃げ出すあとについて戸外に出て、難を逃れた。

彼らを襲ったのが例幣使一行だとわかったのは、中の一人が落としていった提灯によってであった。数ヶ月後、凶漢と、この事件に関係した他の三名の者が江戸に檻送され、審問を受けた結果、2名が死刑(うち1人は獄死)、4名が遠島に処せられる(サトウ前掲書(上)278p.〜284p.)。

ところで、この時、サトウは、「例幣使とその家来が二人の外国人にとっちめられている」と、掛川宿の人々が聞き、快哉を叫んでいるということを耳にする。

例幣使とは、天皇の勅命によって、神宮・神社・山陵に幣帛を捧げるために、毎年遣わされる使者のことである。正保四年(1647年)、それまで中絶していた伊勢神宮への奉幣使を、再び例幣使として毎年差し遣わすことになるが、それに先だって、徳川家康忌日の日光東照宮例祭(4月16日)に毎年奉幣使をおくることが定められる。これが日光例幣使であり、江戸時代、例幣使といえば、日光への使いを指した。日光例幣使は、正保四年以降、幕府が崩壊する慶應三年(1867年)まで、毎年休むことなく続けられている。サトウたちが「とっちめた」例幣使とその家来は、この日光例幣使の一行であった。

例幣使の所行については、群馬県『境町史』第3巻 歴史編上 398p.(境町 1996年)にも「例幣使の駕籠落ち」として、その悪弊が記されている。それは、掛川宿の民衆が快哉を叫んだのも無理なしと思われる内容であり、街道筋の人々の毎年の「負担」が相当なものであったことが分かる。

というのも、例幣使になるのは三位以上の公卿で、身分は高かったものの禄高は低く、生活は苦しかった。そこで彼らは、例幣使に決まると、朝廷や日光東照大権現の権威をかさに着て、いろいろな手段を用いて、宿場や村役人から金銭を「ゆすり取った」のである。それらの金銭は入魂金と呼ばれ、「駕籠落ち」は入魂金を手に入れるためのひとつの手段であった。駕籠の中から「相談せんか、相談せんか」と声高に叫び、時には駕籠から転げ落ちるなどして、「不埒者!」と言って刀を抜き、近郷近在から助郷に出ていた百姓人足たちを脅かすのである。とりなしに入った村役人が、人足と共に平謝りに謝るが、金銭を差し出さなければその場は収まらない。「このようにして多額の入魂金を手にすることのできた例幣使の一行は、一度日光に向かえばそれだけで一年間の小遣いが間に合ったと言われている」。

例幣使の「ゆすり・たかり」の慣行は、すでに安永年間(1772〜1781)から定着していたといわれ、宿駅や村々の重い負担となっていたのである。

さて、6月1日(1867年7月2日)のこと、デ=グラーフ=ファン=ポルスブルックが、オランダ公使館の居間の前のベランダにいたところ、使用人がドアをノックしたので中に呼び入れようとふり向いたとき、背後で銃声が響き、銃弾が彼の頭上を一直線に飛んで壁に当たる、という事件が起こる。

この件について、デ=グラーフ=ファン=ポルスブルックは江戸の外国奉行宛に、以下のような書簡を送ったと、『ポルスブルック日本報告』(143p. / 158p.)に記されている。

「1867年7月3日。No.142/250. 昨日中の10時5分に、私が自分の部屋のベランダに立っていたとき、数フィートしか離れていない距離で銃が発砲されたことを、閣下に報告する。銃は私の背後から発砲され、大変近かったので、火薬の臭いがし、ガラス窓が揺れたほどだった。ただちに、警報を発したのに、犯人は見つからず、私には大嘘が報告された。この件については我が国の政府の注意も喚起するが、閣下の方でも調査を始めるよう、これを持って要請したい。

D・デ・グラーフ・ファン・ポルスブルック」

ただし、この事件のその後についての言及はなく不明である。

このころ、大政奉還・公議政体論を打ち出していた土佐藩と、武力倒幕を企てる薩摩藩とは対立していたが、6月22日、薩摩藩の西郷吉之助、大久保一蔵、小松帯刀と土佐藩の後藤象二郎、坂本龍馬らとが会見し、所謂「薩土盟約」が結ばれる。これは、幕府に大政の奉還を促し、列侯会議によって政治体制の立て直しをはかろうというもので、薩摩・土佐の両藩を制約した。

王政復古に向けての画策が、水面下でなされていた7月6日夜、長崎でイギリス軍艦イカラス(Icarus)号の水兵、ジョン・ホッチング(John Hutchings)とロバート・フォード(Robert Foad)の2人が、泥酔して丸山の路上に寝込んでいるところを、筑前藩士金子才吉に殺害されるという事件が起こる。金子は8日に自刃したが、筑前藩がこれを秘匿したため、「凶行数時間後の未明に、長崎港内に碇泊していた土佐の帆船と汽船が相次いで突然出帆したという事実」から、土佐藩に嫌疑がかかり、イギリス公使パークスが躍起になって犯人探索に当たるが、犯人は挙がらなかった。(サトウ前掲書(下)36p.〜59p.)

『維新史料綱要』巻七 慶應三年7月14日の項に、パークスの苛立ちが残されている。

「英國特派全權公使「パークス」、長崎ニ至リ、明日、長崎奉行徳永昌新ト會シ、英國軍艦「イカルス」號水夫暗殺下手人ノ未ダ緝捕セラレザルヲ難詰ス。十七日・二十日、マタ同ジ。「パークス」、高知藩帆船横笛丸 七月六日夜、長崎ヲ出帆ス 乘組員ノ犯行ナランコトヲ疑ヒ、昌新等、マタ嚴ニ之ヲ糺訊ス。遂ニ踪跡ヲ得ズ。 二十日、「パークス」、大坂ニ向フ。 續通信全覧 徳川慶喜公傳」と。

この事件については、後日(明治元年10月27日)、犯人が筑前藩士であることが判明、被害者遺族に見舞金が支払われ、金子と同道していた6名の者が禁錮刑に処せられている。

江戸では、7月15日、オランダ人で、プロイセンのシャルジェ・ダフェール公使の書記官をしていたスネル(Henry Schnell)が侍に襲われる。この日、彼が弟のエドワードと馬車で江戸に戻ってきたところ、突然、侍が一人、馬の前に飛び出してきた。スネルは馬首を廻らせて男に触れずに通り過ぎようとしたが、馬車が斜め前に来たところで男は刀を抜き、スネルの隣に座っていたエドワードに一撃を浴びせようとした。だが、素早く放たれた拳銃によって襲撃者は胸に銃弾を受けたという(『ポルスブルック日本報告』208p.〜209p.)。

『維新史料綱要』巻七 慶應三年7月15日の項によると、このとき、馬の前に飛び出してきた侍は、沼田藩士三橋昌で、彼の襲撃を禦ごうとして発射された拳銃の銃弾が、誤って 下駄商幸次郎の雇人淺次郎 を傷つけた由である。翌日、「スネル」兄弟は、この襲撃事件を幕府に訴え、暴行者の逮捕を求めた。事件から二日後の17日、 沼田藩は、書面をもって、幕府に、三橋昌を拘禁したことを報告している。

スネルのこの事件について、デ=グラーフ=ファン=ポルスブルックは、1867年8月22日(慶應三年7月23日)付け書簡(ARA, MIBZ. No.3146, Brief No.80/82)によって、例のとおり、スフラーヴェンハーゲの外務大臣に報告する。

だが、この書簡には、さらに、翌7月16日の「出来事」についても記されていた。それは、デ=グラーフ=ファン=ポルスブルックと「幕府に雇われて江戸に滞在中のオランダ医師」ハラタマ(Koenrad Wolter Gratama)が、浅草において多くの民衆から投石を受けたという事件である。二人が石を投げられたにもかかわらず、護衛が彼らを守ろうとしなかったため、それを見た民衆がますます横暴になり、二人を踏み倒さんばかりに迫ってくる。彼らは、拳銃を手にして何度か民衆を押し戻すことができたが、「この暴動に押し流されただけの無実の人に当たるのを恐れて」、彼らは、あえて発砲しなかったという。しかし、群集から逃げようにも、町々の木戸が閉められてしまっていたため、二人は逃げることができず、窮地に立たされるが、彼らを知っていたらしい日本人の頼みで、木戸の一つが開けられ、彼らはその場から逃れる。二人に大した怪我はなかったが、ハラタマが背中に受けた投石は、当初ひどい痛みをもたらした、と書かれている。

ハラタマは、デ=グラーフ=ファン=ポルスブルックが上記の報告を発した8月の中旬ごろにも、帰宅途中、「民衆の横暴」に直面している。その際にも、護衛はハラマタを「良く守らなかった」ことから、デ=グラーフ=ファン=ポルスブルックは老中に抗議する。そして、幕府が十分に護衛できないのならば、他の公使たちと同様、自分たちもオランダ政府に護衛の派遣を要請する、と通告する。それに対し、幕府は、本国への護衛派遣の要請はやめてほしいと言うばかりで、オランダ公使館への、幕府からの「まともな護衛」派遣は、未だないと、本国の外務大臣に訴えている。(『ポルスブルック日本報告』208p〜210p..)。

7月下旬、将軍慶喜は、再び、大阪城にフランス公使ロッシュとイギリス公使パークスをそれぞれに引見する。

このころ、京都においては、薩摩藩士大久保一蔵らが、幽居中の岩倉具視と王政復古の密議を重ねていた。

大政奉還・公議政体をとるか、武力倒幕か、政治情勢がさらに不安定化していた9月11日、イギリス公使パークスやサトウたちが、イカラス号水夫殺害に関して土佐藩に不信を募らせているさなか、土佐藩士島村雄二郎が、長崎の江戸町において、泥酔したイギリス人水兵エドワード・ウォーレンの頭部を切り、アメリカ人ジョージ・アンダーソンにも腕に軽傷を負わせるという事件が起こる。加害者の島村は「その足ですぐに同藩の役人に自首」し、事件は当局によって公表された(サトウ前掲書(下)72p.)。

島村は、自分に殺意はなく防御のための抜刀であったと主張するが、事件は解決を見ぬまま、幕府の崩壊で立ち消えとなった。

10月14日、江戸幕府第15代将軍徳川慶喜は、前土佐藩主山内豊信(容堂)の建言を入れ、大政奉還を奏請するが、同じ14日、大久保一蔵、岩倉具視らの画策によって、正親町三条実愛より薩摩・長州の両藩に、徳川慶喜追討の勅書が秘密裏に手交される。この勅書の形式は異例であり、偽勅説もあるが、とにかく同日「倒幕の密勅」が下される。

翌15日、朝廷は、大政奉還の奏請に基づき、これを勅許する。

この年(慶應三年)7月ごろに、三河国牟呂村から始まったといわれる「ええじゃないか」は、その後、東海道、江戸、京畿、山陽道、四国へと広がりをみせる。この神仏の護符降下による民衆の狂喜乱舞は、10月ごろ頂点に達した。

薩長を連合させ、大政奉還を押し進めた坂本龍馬と、その僚友中岡慎太郎が、河原町蛸薬師下ル近江屋新助方において、11月15日、襲撃され、坂本龍馬は同日、中岡慎太郎は二日後の17日、絶命する。

12月7日、幕府は兵庫を開港し、大坂を開市する。

大政奉還後、岩倉具視・西郷吉之助・大久保一蔵・木戸考允ら討幕派は、土佐藩の公議政体論を抑え、12月9日クーデターを敢行、摂政・関白・将軍らの官を廃絶し、総裁.議定・参与の三職を設置して、「王政復古の大号令」を発する。さらにその夜、討幕派は京都御所内の小御所において御前会議(「小御所会議」)を開き、公議政体派の山内豊信・松平慶永らを抑えて、徳川慶喜に対する内大臣の辞任(辞官)と所領の返納(納地)を命ずることを決定する。

12日、徳川慶喜は京都より大坂に下る。

江戸では、12月23日夜、薩摩藩士が江戸城二の丸に放火し、かつて薩摩から徳川家定に嫁した天璋院篤子を連れ去ろうと企てる。それに対し、25日、旧幕側が、不穏浪士を掃蕩するためとして、三田の薩摩藩邸及びその支藩佐土原の藩邸を焼き討ちした。その後も、このような薩摩藩士の挑発による衝突が相次ぐ。

徳川慶喜に対する辞官・納地の処置に憤激していた在坂の会津・桑名藩など、旧幕府方は、江戸での薩摩藩士の所行にさらに憤激、薩摩藩邸焼き討ちの報に激発されて強く討薩を主張する。こうした主張に押され、徳川慶喜は兵を率いて上京することを決する。

Barbaroi!

Barbaroi!