幕末・外国人要撃(5/6)第3-2 |

慶應四年(1868年1月25日〜1868年10月22日)

明治元年(1868年10月23日〜1869年2月10日)

※9月8日明治改元

小御所会議における徳川慶喜の辞官及び領地返納の決定に不満を抱いた旧幕府側は、1月1日、討薩の表を発し、2日、 進軍を開始する。3日、京都の南郊、鳥羽・伏見において、薩摩軍と交戦、戊辰戦争の戦端が開かれた。この緒戦において旧幕府軍は、「袋の中のねずみ」同然の薩摩兵の「死に物狂いの戦争」と「藤堂の寝返り」などによって敗れ、征討大将軍嘉彰親王率いる薩長芸三藩の兵に追討されることになる。

徳川慶喜は、6日、大坂を出て、海路江戸に戻るが、10日には佐幕藩主、旧幕吏らの官位が剥奪され、慶喜追討と天領の朝廷直轄が布告される。

旧幕府軍の敗退によって、中立諸藩は朝廷側、すなわち討幕軍側につくようになり、武力討幕派は徳川打倒の兵を挙げる。

こうした混乱の中、新政府の命令により、備前藩家老日置帯刀が藩兵を率いて、西宮の警備におもむく途中、藩兵たちが、外国人に対して発砲するという事件が起こる。

サトウの記述によると、1月11日、「この日早朝から備前の兵士が神戸を行進しつつあったが、午後2時ごろ、その家老某の家来が、行列のすぐ前方を横切った1名のアメリカ人水兵を射殺した。日本人の考えからすれば、これは死の懲罰に値する無礼な行為だったのである。そのあとで、彼らは出会った外国人を片っぱしから殺害しようとしたが、幸いにも大事には至らなかった。後に外国人居留地となった場所は、当時は広々とした野原で、その奥の端を大きな道路が通っていたが、そこを行進中の備前の兵士が確かに元込銃で突然火ぶたを切ったのである。すると、外国人が平地を横切って、ころげるように逃げていくのが見られた」。即座にアメリカ海兵隊が備前兵を追撃し、イギリスの警備隊も招集されて、その半数が追撃に加わり、「生田川の河原に至るや、備前の兵士が約6、7百ヤード前方を密集した縦列で進んでいくのが見えたので、川の堤の切れ目から突進して火ぶたを切った。......(略).....わが方の最初の一斉射撃にあうと、敵は方向を変えて路傍の畠へ駆けこみ、堤防の下からわれわれ目がけて発砲した。これに対し、こちらも銃火を報いたので、敵は一たまりもなく潰走した。これを追って、隠れそこなった敵兵を見つけては、射撃をしながら進んだが、敵はついに丘陵の中へ逃げこんで、全く姿を隠してしまった」という(サトウ前掲書(下)130p.)。 サトウは、備前の兵士が「アメリカ人水兵を射殺した」としているが、射殺された兵士の階級や氏名の記述がない。従来、外国人要撃や殺害があった場合には、殺害された者の氏名が明らかにされ、その家族への賠償が要求されてきたが、この「備前事件」に限って、殺害された者の氏名は、外国人の記したものの中には見当たらない。

デ=グラ−フ=ファン=ポルスブルックも、この事件に関し、兵庫発1868年2月10日付けスフラ−ヴェンハ−ゲの外務大臣宛書簡(ARA, CY. No.19, Brief No.15/15)において以下のように報告している。

1月11日「午後2時頃、なりゆきによっては今後の日本との友好関係の維持が急に変わるかもしれぬできごとが起こりました。備前の藩主の150人の侍がここを通った時、出会ったヨーロッパ人を残酷な目に遭わせたのです。イギリス士官が2人泥沼に投げ出され、あるイギリス商人は店の戸の前に立っている所を銃の床尾で胸に一撃を受けたので、後ろに倒れてしまいました。またオランダ人が住んでいる最初の家に近付いた所で、彼らは暴言を吐きながらその家の部屋や戸に槍を突き刺したのです。フランス公使の護衛をしている下士官は腰に槍の一撃を受け、もう一人のフランス下士官は手で槍の一撃を防いだのでした。それから少し離れた外国人居留地に来た所で、侍達は突然向きを変えると、居留地を歩いていた人々や税関所に向けて発砲して来たのです。アメリカ公使は税関所のバルコニーをぶらぶらしており、イギリス、プロイセン両公使は談笑している所に、突然銃弾が耳をかすめたのです。アメリカ水兵が一人胸に銃弾を受け、もしみんながすぐに床に身をひそめなかったら、もっと犠牲者が出たでしょう。すぐに警報の旗があげられ、4分の内にヨーロッパの兵隊と水兵が六百人見事に武装して集まりました。これを見た備前の侍は急いで逃げ出したので追いかけましたが、逃してしまいました。云々」と。

デ=グラーフ=ファン=ポルスブルックの、この後の記述にも「犠牲者」の名は登場しない。

『日本政治裁判史録 明治・前』(編集代表:我妻栄 第一法規出版 昭和51年4月10日)の「神戸事件の経過」にも、「政府の命令によって、備前藩家老日置帯刀が、藩兵を率いて、西宮の警備におもむく途中、神戸居留地付近で、外国人に遭遇した。まず最初藩兵らは、行列のわきにたたずむ一人のアメリカ人を発見して、土下座を要求し、これに応じないのをみて銃を向けて威嚇した。このアメリカ人は逃れ去ったが、しばらくして備前藩兵一行は今度はイギリス公使護衛騎兵二人と行き合った。備前藩兵は彼らの身分を質問し、イギリス兵の連れた日本人使用人に向けて銃を発射しようとした。さらに三度目に、二人のフランス水兵が行列を横切ろうとしたので、藩兵は彼らに向けて銃を発射し、一人に軽傷を負わせた。このあと備前藩兵らは、行き合う外国人に対して、無差別に発射するようになった。列国側は直ちに軍艦から兵力を派遣して備前藩兵を追跡、敗走させるとともに、神戸を軍事統制下におき、その上神戸港に停泊していた日本側の各藩船五隻を抑留するに至った」として、事実経過が述べられてはいるが、サトウが「射殺」されたとする者の氏名は明記されていない。こうしたことから、このとき、備前藩兵が、発砲によって、外国人を殺害したとは考えにくい。

列国側は、事件発生後、ただちに、このような攘夷事件は、備前藩だけではなく、他の各藩にも関係するものとして、天皇政府の出方を待つと同時に、「備前藩に対しては、各国公使の連名で抗議文を送り、事件に関する釈明を求め、満足の行く善後措置をとらない限りは、列国への敵対行為とみなして、しかるべき手段に訴えるであろうとの意志を表明」していたが、天皇政府が「備前事件に関し、神戸在住の外国人の生命財産を保護し、備前藩の処罰を主張する外国代表側の要求をいれることを保証した」ので、列国側は、備前藩の犯した行為に対し、十二分の陳謝と発砲を指令した士官の死刑などを要求する旨の連名の文書を東久世に提出する。

この、提出された列国側の文書に対する天皇政府の、「外国人に発砲を命じた士官を死刑にして謝罪する件を、天皇政府の名をもって承認する」との回答は、迅速に列国側に届けられたといわれる。しかし、この時は未だ、攘夷行動を禁止する触れや処罰規定は、出されておらず、それらが公式に出されるのは、この事件発生後の(慶應四年)1月15日になってからのことであった。さらに、外国人側に死者が出ていないにもかかわらず、迅速に列国の要求を受け入れ、責任者の死をもって贖おうとした天皇政府の態度には、「対外的信頼」をかちとることを一義とした跡が見てとれる。

1月14日(1868年2月7日)、天皇の使者参与兼外国事務取調掛東久世通禧が徴士岩下佐次右衛門、同寺島陶蔵、同伊藤俊輔他を帯同して兵庫に到着し、翌15日、列国側に対し、東久世による通告がなされる。通告文書は慶應四年戊辰正月十日(1868年2月3日)付けで、「日本國天皇。告各國帝王及其臣人。嚮者。将軍徳川慶喜請歸政權。制允之。内外政事親裁之。乃曰。從前条約。雖用大君名稱。自今而後。當換以天皇稱。而各國交際之職。專命有司等。各國公使。諒知斯旨。 慶應四年戊辰正月十日 御名 国璽」(『岩倉公實記』中巻 財団法人岩倉公舊蹟保存會 昭和2年7月15日 272p.)

(「日本國天皇、各國帝王及ビ其臣人ニ告グ。嚮者、将軍徳川慶喜政権ヲ帰スルヲ請フ、制之ヲ允ス。内外政事之ヲ親裁ス。乃チ曰ク 從前ノ条約、大君ノ名稱ヲ用フト雖モ、自今而後、當ニ天皇ノ稱ヲ以テ換フベシ。而シテ各国交際ノ職、專ラ有司等ニ命ズ。各国公使、斯ノ旨諒知セヨ。」

すなわち、「日本国天皇、各国君主及びその臣下の者に通告する。先ごろ、将軍徳川慶喜が政権返上を奏請したので、これを許した。内外の政治上の事柄は天皇自らが裁く。すなわち、今までの条約は、大君の名称が用いてあっても、今から後は、天皇の称号に換える。そして各国交際の職は、専ら官吏たちに命ずる。各国公使は、この旨を諒知されたい」)というものであった。

原文の漢文の文書を英文に翻訳したサトウは、「この文章の内容は至って巧みに作られていた。天皇が従前の諸条約に対して義務を負うのは当然のことであるとし、したがって今後は天皇の称号をもって大君の称号に代わるものとすると述べ、条約については単に付随的に述べてあるだけだった」と述べている(サトウ前掲書(下)137p.〜138p.)。

列国に対し、天皇親政を通告した新政府は、1月15日付けをもって、国内に向け、以下の「外国ト修好スヘキ旨」を布告する。

「外國之儀者先帝多年之宸憂ニ被爲在候處幕府從來之失錯より因循今日ニ至り候折柄世態大ニ一變し大勢誠ニ不被爲得已此度朝議之上斷然和親條約被爲取結候就而者上下一致疑惑を不生大ニ兵備を充實し國威を海外萬國ニ光耀せしめ祖宗先帝之神靈ニ對答可被遊叡慮ニ候間天下列藩士民ニ至迄此旨を奉戴心力を盡し勉勵可有之候事

但此迄於幕府取結候條約之中弊害有之候件々利害得失公議之上御改革可被爲在候猶外國交際之儀者宇内之公法を以取扱可有之候間此段相心得可申候事」(『岩倉公實記』中巻 財団法人岩倉公舊蹟保存會 昭和2年7月15日 273p.)

(外国のことは、先帝(孝明天皇)が長年、憂慮しておられたところであるが、幕府の従来の失策によって、一時凌ぎの態度で今日に至ってしまった当節、世のありさまは大いに変わり、天下の趨勢はまことに如何ともし難い。よって、この度、朝廷において会議したうえで、決然、和親条約を取り結ばれたのである。ついては、身分の上下を問わず一致して、外国の疑惑を生じないようにし、大いに軍備を充実させ、国の威光を海外万国に光り輝かせて、皇祖高宗および先の天皇の霊妙な徳に対しお応えあそばされようとするのが、現天皇のお考えであるので、天下の、列藩から士民に至るまで、この旨を謹んで承り、心を尽くして勉励してほしい。

ただし、これまで幕府において取り結んだ条約のうち、弊害がある件などは、利害得失を政府で評議したうえ、ご改革をなされるであろう。なお、外国交際のことは、宇内の公法をもって取り扱われるであろうから、この点、心得ておくよう申し伝えるものである。)

さらに、同日、天皇政府は、外国人に対して不穏な行動をとらぬようにとの令を、神戸の町々に出すが、それを報ずる「外國新聞紙」の拔抄が『慶明雜録』にある。

「勅使、昨日、外國ミニストル方ヘ御入、今午後御達、是迄タイクーン預リ居候政事、ミカドニ返リシコト御達、

本月四日、千八百六十八年二月、備前人暴發ニ由テ、居留地警衛ノタメ、軍艦ヨリ上陸セシ兵ヲ引カハ、ミカド、舊ニ依テ外國人ト懇親ノ義、沙汰アルカ如ク見ヘル也、

此度ハ、如此キ暴人ヲ制スルコト、タイクーンニ勝レルト思ハレル、

今、日本首長ノダイミョウ、權門ノ人、合國一致ノ基トナル政府ヲ立ントス、然ハ備前人ノ如キ暴客アリレハ、國民、及ヒ外國人安カラス、

勅使、左ノ令ヲ出ス、

外國交際ハ最大切ナル故、萬般親睦ニ罷成度 叡慮ニ付、當所通行ノ者、外國人ニ對シ不法無之様可致候。」

また、この「外國交際ハ云々」の布告文とともに、外国人に対し、不穏な行動をとらぬよう、薩長両藩に、厳重に取り締まるよう命じた、外国事務取調掛の署名する布告文、すなわち、「此節、外國御交際之儀、格別御大切之場合ニ付、專信義ヲ本ト被遊候、御趣意ニ就テハ、外國人居住地通行之節、彼ヘ對シ無禮不法之振舞無之様、嚴重ニ取締可致事 正月十五日 東久世前少将 輦下日載」(『復古記』第一册)

(当節、外国との交際について、格別大切な状況であるので、(天皇は)ただただ約束を守り務めを果たすことが肝要であるとなさっておられる。そのようなお考えであるので、外国人居住地通行の際、外国人に対し無礼不法の振る舞いをしないよう、厳重に取り締まりいたすべきこと。 正月15日 東久世前少将)という達(「外国人居住地通行ノ際ノ心得通達ノ件」)が出された。

正に、慶應四年1月15日、初めて公式に攘夷行動が禁止される。これ以前に、公式に攘夷行動禁止の触れが出されたことはなかったのである。

だが、一般民衆は「先代の天皇の排外政策や長州藩のかつての攘夷政策を思い出し、朝廷と長州とが政権を把握して、これまで外国人を擁護して来た徳川が権力を喪失した以上、もはや外国人は一般に嫌悪の的になるだろうと考えていた。.....(略).....おそらく備前藩の人々もこれと同様な考えをいだいていたに相違なかろう」と、サトウは言い、これによって、発砲を指令した士官の死刑宣告に対する減刑嘆願を拒否する理由が一つ加わったとサトウは言う。(サトウ前掲書(下)162p.〜163p.)。備前事件の責任者を処刑することで、攘夷行動は抑止できると、サトウは考えていたようである。

ところで、備前藩は、新政府を支持する中国地方の大藩であったが、藩主池田茂政は、攘夷主義者として名高い旧水戸藩主徳川斉昭の子であり、攘夷思想の下に行動してきた藩であったこともあり、神戸事件に対する新政府の処罰通告に容易には従わなかった。そのため、総裁岩倉具視が、藩主池田茂政に親書を送り、天朝のため、皇国のため、次いでは、備前一国、日置一家のために、責任者が死を甘んじて受け入れるよう、懇ろに諭してほしいと依頼したといわれる。こうして、事件当時の発砲責任者として、家老日置帯刀忠尚の家臣、馬廻り士、百石扶持滝善三郎が兵庫に送られる。

イギリス公使パークス。 |

刑の執行が迫った2月8日、イギリス公使パークスは、備前事件の責任者の「刑の執行を猶予すべきか、さもなくば減刑してやった方がよいか」と、サトウに意見を求めている。このとき、パークスの気持ちは刑の執行を猶予するか、減刑に傾いていたようであったが、サトウとミッドフォードは処分を寛大にするのは間違いである旨をパークスに答申する(サトウ前掲書(下)161p.)。

翌2月9日、刑執行を夜に控えた当日の午後、天皇政府は滝善三郎の助命を、列国側に嘆願するが、ミッドフォードとサトウは心を動かさなかった。外国公使・代表の間では3時間にわたる論議が行われ、パークスとデ=グラ−フ=ファン=ポルスブルックは寛大な処分を主張するが、他の公使・代表は宣告通り刑を執行することに賛成し、減刑の嘆願は拒絶される。

同9日午後10時半をまわって、滝善三郎は、列国側の公使各1名とミッドフォードおよびサトウ、薩摩、長州などの藩士の立ち会いのもと、兵庫の永福寺において切腹する。滝は「紳士のような風采と顔つきをした、背の高い」人物であったらしい。

瀧善三郎切腹図。 |

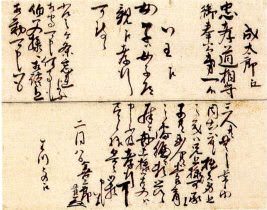

瀧善三郎遺書。 |

『日本外交文書』第一巻第一册(外務省編纂 外務省蔵版 巌南堂書店刊 平成5年8月31日)の「一四六 二月十三日 岡山藩士澤井宇兵衛ヨリノ届書 神戸事件發砲命令者瀧善三郎處刑濟ノ件」に「瀧善三郎割腹ノ際 口述」が附記されてある。瀧は切腹に際して、「去ル十一日神戸通行ノ節、夷人ヨリ無法ノ所業ニ及バレ候處ヨリ據無ク兵刄ヲ加フ、即チ其ノ擧ニ乘ジテ發砲號令ノ者ハ拙者也、然ル處今般王政御復古更始御一新ノ折柄、宇内ノ公法ヲ以テ御處置遊バサレ割腹仰セ付ケラレ候ニ付キテハ則チ割腹致シ候、御檢證下サルベク候」と言うと、「両腕を袖から引っこめて双肌を脱ぎ、長い袖の端を両脚の下にひいて、からだがうしろへ倒れないようにした。こうして、臍の下まで裸となった。それから、短刀の切先近くを右手に握り、胸と腹の上をなでてから、できるだけ深く突き刺して、右のわき腹までぐいっと引いた。.....(略).....一人の介錯人は、切腹がはじまった瞬間から抜刀を宙に振りあげて、罪人の左手の少し後方にうずくまっていたのであるが、今や急に立ちあがって、一撃を加えた」。その音は、雷鳴のように聞こえたと、サトウは記し、さらに、「首は畳の上に落ち、からだは前へ傾いで、倒れ伏した。動脈から血がどっと流れ出して、すぐに血のたまりをつくった。そして、血管がすっかり弱り切ってしまったとき、一切が終わった」と記している(サトウ前掲書(下)163p.〜165p.)。

2月14日、日本側政府首脳は、天皇政府を正統政府と認めさせるため、天皇の公使召見等々について、列国側と協議し、一両日中に謁見の日取りが決定される旨、列国側に通告する。

ところが、その翌日2月15日、泉州堺浦に事件が発生する。

「この日神戸駐在フランス副領事ヴィオール(Viault)らは、堺を見物しようとして、同地警備の任に当たっていた土佐藩兵に阻止された。ところがフランス軍艦デュプレイクス号[筆者註:Duplex]は、この日、堺港を測量するかたわら、ヴィオールらを迎える手筈になっていたため、ランチを出して水兵を堺に上陸させた。これをみた土佐藩兵らは、フランス水兵らに一斉射撃を浴びせ、そのためフランス側に11名の死者と5名の負傷者を出すに至った」のである。「フランス側は、その行動予定について、事前に日本政府外交当局の諒解を得ており、この旨は土佐藩兵には政府から通達されていた。しかるに土佐藩兵の側では、フランス側が政府の許可を得ないのに立ち入ろうとしたので、下知をまたないで打ち払ったと政府に届け出ている。変事のしらせを受けた列国代表は直ちに協議し、時を移さず大坂を退去し、領事館を撤去することを一致して決議」する(『日本政治裁判史録』明治・前 「堺事件の経過」16p.)。

この事件発生の連絡を受けたとき、デ=グラ−フ=ファン=ポルスブルックはフランス公使館に駆けつけ、事件の詳細を聞いた後、スフラーヴェンハ−ゲの外務大臣に報告(ARA, MBZ. No. 3147, Brief No. 30/30)する。それによると、「フランスのフレガット艦ヴェ−ヌス号の艦長[ロア海軍大佐]が天皇の政府から堺の港を沿岸及び大坂の河口から少し離れたところで測量する許可を得たので、その目的のため8日に小型蒸気船一隻、ギグ船一隻をデュプレ号Duplexの一等士官の指揮のもとに送りました。艦長自身は兵庫のフランス領事ヴィオ−と歩いて堺に向かい、そこで乗船するつもりでしたが、堺の手前で、この先は危ないから、と民衆に追い返されてしまいました。そこで艦長は当地へ帰ることにしたのですが、これが正午少し前のことでした。フランスのフレガット艦ヴェ−ヌス号の士官の一人は、小型蒸気船の一隻とギグ一隻で午後2時頃堺に着いたと言っています。ボートには銃の弾薬を積んでいましたが、事故を避けるためにも丸腰で上陸したのだそうです。しかも民衆が大変友好的だったので、別に悪い予感はしなかったのです。そこで特に何事もなく港の測量をしましたが、フランス人たちが5時頃ちょうど乗船しようとした瞬間、両方の小舟がまだ埠頭にある所で、後ろの方にいた侍から突然至近距離で撃たれたのです。小型蒸気船の器具はすぐに銃弾を撃ち込まれて使えなくなってしまい、上陸した2人は戦死、16人は重傷を負いました。その重傷者のうち士官1人を含む5人は埠頭に泳ぎつきましたが、いまだに行方不明で、もしかしたら刀で殺されたかもしれません。この報告をした士官はギグ船の2人の助けで海の方へ漕ぎ出しましたが、一斉射撃を受けました。その一人はハチの巣のように銃弾を浴び、ギグ船も胴部に多くの銃弾を受けました。しかし、その中にいた二人はかすり傷も受けませんでした。小型蒸気船の機関士は甲板から海に飛びこんで、何人かの軽傷者の助けを借りて船を港から海へ出しました。そしてギグ船が両犠牲者を運んでいった遠くの軍艦から助けがくるまで、弾丸の射程距離外に出てもそのまま泳ぎ続けたのです。ようやく午後10時になって武装したフランスの小型船が堺に着きました。彼らは行方不明者6名を捜すつもりでしたが、砲台の大砲が船に向けられていたので上陸できませんでした。そこで何事もできぬまま、後で血による復讐をしようと誓って母船へ戻った」というのである。

この間の事情を、当日、堺浦警備に当たっており、事件に際して発砲したという、横田辰五郎の手記(『横田辰五郎手記堺事件記録』 土佐史料巻三 百八十三所載 ただし、ここでは、『堺市史』第六巻 資料編第三 昭和4年3月31日刊 所収 493p.を用いた)を、日本側の資料として挙げておきたい。

横田辰五郎は、堺浦守備のため、2月7日、京都を出発し、翌8日に堺の町に入った、八番小隊(隊長西村佐平次)の一員であった。

「十日十一日十二日十三日十四日ゴセイヒツ何事もなく相勤候事」

「同十五日早朝フランス異人當所へ立越す趣ヲ以二小隊御人數大和橋迄出張致し相固候處異人兩人通辨付添参り候得ども御手順の相立不申してか堺の町へ不入追かへし異人大坂の如く立戻りし事依而御人數引取御下陣ニ而休足之事」

「同十五日晝七ツ時頃の事なりし同處湊の市人より届出候ニ者異人上陸致し亂妨之趣也仍而司令士中御下知ニしたがい何れも相揃居候處へ御本陣御重役處より急々出張致候様被仰付仍而居合之者共湊ヲさして走り行おくればせの者ども追々に欠付候所炮發相聞へ候上ハ道筋にて玉藥込メ走りいきをつぎ御下知にしたがい壱發打はなすものもあり又ハ取おくれ馳付候而矢留ニ相成發せずものもあり先ぼふ致し候もの共ハじせきもしりての事なれどもおくれのものわ何事もしらず司令士御下知ニてバッテイラニ取乗り逃ル異人をねらい打又ハ海中にうきつしづみつ致し候を打取ばかりの事ニて一同に時の聲をあげて御下陣へぞ引取けり」

守備隊は、「異人上陸致し亂妨」しているという、「市人」の届け出でを受けて出動する。だが、横田辰五郎の手記には、異人の「亂妨」がどのようなものであったのか、記述されていない。出動命令を受けた隊員たちは、とにかく湊に駆けつけ、異人に向けて発砲。ボートに乗って逃げる者たちをねらい撃つ一方、海中で浮きつ沈みつしている者をもねらい撃ちにし、鬨の声をあげて引き揚げたと記している。

これに対し、「佛國軍艦搭載某報告摘録」が、『復古記』巻三十五に残されているので、並記しておく。

「千八百六十八年三月十一日 我二月十八日 兵庫發、米國ファン、ファルケンボルク氏ノ公信、別紙同年三月八日蒸氣ジュブレキス號船乗組ペチトール氏報告撮要、

小蒸氣ニハ、乗組拾五人内、一人ハ「クワルトルマストル」ロミユール、今一人ハ等二等工師、ヂユレル」ニテ、小鯨船ニハ、旗手パリス、見習士官グイリヨン乗組タリ、旗手パリス」ハ小蒸氣ヲ岸ニ著ケ、グイリヨンヲ留メテ、人數ヲ守ラセテ、近傍ヲ測量シ居レリ、ヂユレル及ロミユール兩人、埠頭ヲ散策スルノ許可ヲ受ケ上陸シ、後チ他ノ數人モ亦タ上陸セリ、暫クシテ一人ノ雙刀士ニ逢ヒ、彼方ニ招カレ、忽チ一隊ノ兵士ニ取巻レタリ、而シテ兵士ハ、ヂユレル、ロミユールノ手ヲ取リ縛セントセリ、ロミユールハ之ヲ免レントセシカト、ヂユレルハ其爲ス所ニ任スヘシト勸メタリ、ロミユールハ、ヂユレルニ漸クニ小蒸氣ノ方ヘ退クヘキヲ示シ、不意ニ其捕リ押ヘタル兵士者ヲ振離シテ、船ノ方ヘ行キシニ、兵士等ハ之ヲ追フ、ロミユール船ニ飛込ミ、ステムノ繩ヲ切リ、火夫ニ蒸氣ヲ起セト呼ヒシトキ、兩人共ニ打タレテ死シタリ、是ヨリ、右ノ兵士等ハ數分間連發セリ、乗込ハ不意ノ襲撃ヲ受ケ、唯水ニ飛込ミ船後ニ隱ルヽ外、他ノ考ヘナカリシカ故ニ、其數人ハ溺死セシモ測ラレス、最早活キタルモノアルノ樣子ナケレバ、兵士等ハ發砲ヲ止メテ退キタリ、乗込七人、ヂユレルノ外ハ皆重傷ヲ受ケタリ、右ヂユレルハ混雜ニ乗ジテ水ニ飛込、水夫ノ内一人、發砲ノ頓止ニ乗ジテ船ヲ押出シ、艫ヲ取リテ走リ出テ、再ヒ砲丸ヲ受クルコトナクシテ、船ニ達スルヲ得タリ、パリスハ、本船ニ歸リテ此異變ヲ告ケタルカ故ニ、余ハ(ペチ、トーアルス)ウユニユス及ヒジユプレキス船ノ艀船ニ、兵力ヲ具フルヲ命シ、直チニ醫官トパリスト共ニ小蒸氣ノ方ヘ急キタルニ、途中ニテ我小蒸氣ノ帆ヲ揚ケテ來ルニ逢フ、船中ニハ七人アリテ、内一人無疵ナルノミ、外ニ二人ノ死骸アリ、因テ見習士官クリヨン共七人ハ、行衛相分ラス、恐クハ先ツ打タレテ後チ溺レタル者ナルヘシ。」

この堺浦の事件に関し、「外國掛上申書」は以下のように言う。

「東久世公、堺表ヘ御立越、善寳院龍海、北新地之増番休七ナル者、現ニ當日之顛末ヲ見聞セシ箇條左ノ如シ、

一 十五日四字頃、川蒸氣船一艘バツテイラ一艘、

拾四人程乗組、一艘八人乗組、一艘八人之内七人住吉邊ヨリ上陸、原注、人數之儀ハ

シカト不分明、

一 佛人六名旭茶屋ニテ休息スルコト、凡ソ一時餘、

一 土州警衞人數二十八人供廻リ拾七八人、鳶口ヲ持ツモノ十人程、旭茶屋之東ノ口土壁ヲ 打破リ、家人sヲシテ去ラシメ、夷人處置ハ此方ニテイタスベシト、二階ニ登リテ發砲セ リ、砲丸六人ヲ倒スト見請タリ、

一 土人、佛人貳名ヲ追フテ二十人程追掛、川蒸氣船ヲ鳶口ニテ引寄、直ニ發砲ス、其節士 官ト覺ヘタルモノヲ打取タルヨシ、其他之モノハ、砲丸ヲ避ケテ水中ニ沈沒セリ、

一 佛國人一名殘リ居候者ハ、破戸ノ石垣中ニ隱レタリシヲ、鳶之者之ヲ見付、鳶口ヲ持テ 無理ニ打付ケ、佛人ハ倒レタリ。

倒レシ佛人ハ、暫時之間ニ蘇生セシト見ヘ、バツテイラ船ニ乗移タリト見ヘタリ、

申ノ上刻ナルベシ、

一 異人乗リシ船 原注、バツテーラ船白、ハ、一丁程ヲ隔テ發砲ス、其旗章ヲ打タリ、

申ノ上刻頃出船、

一 川蒸氣船ノ器械ヲ損シタルト見ユ、

海底ヨリ見出シタリシ死屍疵書、左ニ、

一 士官ト見ヘタル者壹人、

額ヨリ腦ヘ拔候砲丸一ケ所、左手脈所ヨリ手之内ヘ拔砲丸一ケ所、左之親指之先ヨリ高 指之先ヲ打切ル、

一 水夫一名

右之目ニ疵アリ、外ニ無疵、

一 水夫一名

脊ヨリ脇腹ヲ打拔

一 水夫一名

前ニ手疵ヲ負候モノニ抱キ付テ沈沒セリ、

一 水夫一名

兩眼打拔キ、アギト少シク疵アリ、脇腹打拔、

一 水(ママ)一名

口之脇ヨリ打込裏ヘ拔ル、

一 水夫一名

脊ヨリ右之腹乳ノ上ヘ拔ル、

右之通相違無御座候。」

この上申書は、五代才助・西園寺雪江・中井弘藏、三者の連名で、「二月十六日十二字」に出されている(『外國事務局叢書』)。

事件の報告を受けた外国事務取調掛東久世、伊達外国事務総督は、急遽、フランス艦上に公使ロッシュを訪ね、堺浦の事件に関する一切の非は、日本側にあることを認めた。公使ロッシュは、他の公使たちと協議の上、2月19日、天皇政府に対して、「第一は、今回の虐殺に関係した者全部の死刑を執行すること。第二は、被害者の家族に賠償金十五万ドルを支払うこと。第三は、外国事務局督が大坂へ来て陳謝すること。第四は、山内土佐守が須崎に碇泊のフランス軍艦におもむいて陳謝すること。第五は、武装した土佐藩士を全部条約港市から追放すること」という、事件の処置に関する要求を提出する。政府は事件収拾のため、即日、土佐藩に対し、朝廷の意向に添うようにとの「御沙汰書」を通達する。土佐藩首脳の態度は備前藩に比し、きわめて天皇政府に協力的であった。だが、「もしも、列国の要求どおりに処刑を行えば、処刑者の数はきわめて多数に上る。前回の神戸事件の時に責任者を処刑してさえ、国内の攘夷主義者を刺激しているのに、いままた、人の耳目を聳動させずにはおかない処刑をあえて行えば、攘夷派が憤慨のあまり、いかなる行動に出るか計りがたい」という危惧がもたれた。

2月22日になって、外国事務局は、堺で発砲した兵士の名簿を提出するよう土佐藩に命じる。土佐藩では、最初29名の兵士を登録するが、人数過剰として再調査が命じられ、最終的に20名に確定。同日、外国事務取調掛東久世らは、土佐藩兵18名、指揮官2名、計20名を、翌23日、列国側立合いのもと、日本の刑法に基づき、堺の妙国寺において処刑する旨、フランス公使ロッシュに書翰で回答する。

こうして、2月23日午後2時、列国側立ち合いのもと、刑は執行される。第6小隊司令箕浦猪之吉元章以下、第6小隊銃手柳瀬常七義好までの11名が順次切腹して果て、12人目の橋詰愛平が座に着いたところ、「殺害された水兵の乗艦ヂュプレクス号の指揮官ヂュ・プティ・トゥアール[筆者注:Dupetit Thouars]大佐がフランス海軍上級士官代理を命ぜられ、部下の一部をしたがえて刑の執行に立ち会ったのだが、処刑が全部すむのは日没後になり、上陸した部下の帰艦がそのため遅くなると思ったので」、手をあげて処刑の続行をとりやめるよう申し入れ、処刑は中止された、との伝聞をサトウは記す。そして、切腹を止められた9名の者たちは「そのためにかえって精神上の痛手を受けたということをあとで聞いた」と述べ、「日本の侍の精神を思えば、これは何ら怪しむに足りないことだ。死刑を執行された人々の愛国的な辞世の和歌は、その後日本国民の間に流布された」としている(サトウ前掲書(下)177p.)。

慶應四年初頭に発生した、この備前・堺の両事件は、天皇政府が列国側から正統政府としての承認を獲得できるか否かという時期に生じた外交上の難事件であったため、その処罰過程にはいくつかの問題点が含まれていると『日本裁判史録』は指摘する。

一つには、備前事件が発生した1月11日当時、幕府に委任されたままになっていた日本の法律には外国人襲撃に対する処罰規定はなく、また、攘夷を禁止する布告も出されていない。「従って、両事件のように政治上の理由によって処罰者を出さなくてはならない場合、法律上の体裁をいかにして作り出すかが問題である。備前・土佐各藩兵の行為が、政府の公示した方法に悖るものであることを強いて論じようとすれば、それは神戸事件が発生してから、事件責任者である滝が処刑されるまでの間、1月15日に公布された開国和親を宣言する布告であろう。この布告によれば、開国和親は天皇の意志に基づくものであり、『天下列藩士民に至まで此旨を奉戴』とある。

従って、外人襲撃はこの布告の趣旨に背戻する行為であるから、処罰の対象とされるという論理になる」。ところが、備前・堺両事件は、双方共に「宇内之公法」により処罰するものとされている。だが、1月15日の「布告は条約ではないから、必ずしも『宇内之公法』を援用しなくても、天皇の意志に背いたという形式の罪名で処断してもよかった筈である。しかるに、処罰言い渡しには、天皇の意志は『宇内之公法』を遵守することにあり、その結果として刑罰を科するという論理になっている。こうして、本来外交政策の準拠する方針である筈の『宇内之公法』は、そのまま天皇の意志とされる。それゆえ、『宇内之公法』に基づいて処罰するということは、すなわち外交政策上の見地から処罰の措置をとる、ということと同じ」であり、外交政策と処罰との間に介在すべき刑律はなく、『宇内之公法』という漠然とした仮設の法があるのみで、その実体は列国側の要求であったのである。「従って、国法に基づく処断、あるいは武士の作法による切腹、という表現は、いずれもいわば量刑に該当する面をあらわすものと考えられる。死刑は『宇内之公法』ですでに決定され、死刑のうちのいくつかの段階をさらに決定するに当たってはじめて日本の法律が適用されたと考えることが可能」だという。

さらにまた、幕藩体制のもとでは、諸藩はそれぞれの藩地についての行政権や、裁判権を有していた。しかし、時代は変化したものの、新政府の権力が弱体であったこの時期、「天皇の名においてでなくては、新政府の決定を有効に実現することは困難と考えられた。そこで、両事件の場合、いずれも『御沙汰書』の形で、備前藩主および土佐藩主に対して、それぞれ処罰通告が行われている。犯人を誰にきめるかは、藩に委任されている。藩が決定して送付した犯人を、新政府が処罰するという建前」であり、「諸刑律ノ事ヲ督ス」筈の刑法事務局が、とくに重要な役割を演じた形跡は認められず、その権限は、客観的にはほとんど無視されていたといってよいような状態であったというのである。

いずれにせよ、「天皇政府の迅速な対応」により、「土佐の暴行事件」が一応の解決を見た後、列国側は参内の段取りに入る。

イギリス公使パークスの京都ゆきの日程は、2月26日、神戸を出発して大阪に向かい、翌27日は伏見に一泊して28日に京都に入る。京都での宿舎は智恩院があてられ、29日は公卿や役人への挨拶まわり、2月30日に天皇に謁見、というものであった。

サトウによると、29日、皇居公卿門向いの仮宅に、岩倉具視を訪ねた際、岩倉はパークスに向かって、「天皇や公卿はこれまで外国人を忌みきらい、幕府があげて『開国』に賛成している際に『夷狄排斥』(攘夷)を唱えてきたことは事実であるが、これも今や全く一変した。イギリスは列国に先んじて天皇が主権者であることを承認したが、これに対しては特に感謝しなければならぬ」と語ったといわれる(サトウ前掲書(下)181p.)。

2月30日1時、天皇に謁見するため、イギリス公使パークス一行は、宿舎の知恩院を出て御所へと向かった。だが、その途次、彼らは「狂信的な愛国の志士の襲撃」を受けることになる。サトウいうところの「私たちは絶えず君主の権利を擁護してきたのであるが、それでも襲撃を免れることはできなかった」のである。

当日、彼ら一行が「知恩院の正門に向かっている縄手という往来をその端まで行き、ちょうど騎馬護衛兵の最後の者が角を右へ曲がろうとした途端、往来の向こう側から二人の男がおどり出し、抜刀を振りかぶりながら人馬目がけて襲いかかった。そして、列にそって走りながら、狂気のように斬りまくった。中井[筆者注:外国事務掛中井弘蔵]はそれを見るや馬から飛びおり、列の右手の男と渡り合ったが、相手(訳注 林田衛太郎、元京都代官小堀数馬の家士)は相当手ごわく、斬り合ううちに長い、だぶだぶした袴が足にからんで仰向きに倒れた。敵は中井の首をたたき斬ろうとしたが、中井はわずかに頭皮にかすり傷を受けただけで、危うく太刀さきをかわし、同時に刀の切先を相手の胸に突きさした。これにひるんだその男が背中を向けたとき、後藤[筆者注;参与後藤象二郎]が肩に一太刀あびせたので、そのまま地上にぶっ倒れた。そこへ中井が飛び起きてきて、首を打ち落した。その間に、左手にいた騎馬兵が引き返し、その中の数騎がもう一人の凶漢を追いかけた」。このとき、公使パークスと、その後方にいたサトウは、まだ縄手通りの角を曲がりきっていなかったが、凶漢が往来をサトウの方に向かって走ってきたので、サトウは変事に気づく。彼は即座に馬首をめぐらせ、相手の一撃を危ういところで避けると、すぐに行列の先頭に向かって馬を駆けさせ、「特命全権公使パークス」の無事を確認する。

この変事に際し、「行列の先導をしていた肥後藩士三百名からなる日本人歩兵は、最初から殿を勤めていた日本人歩兵と共に、その場へ現れなかった」とサトウは述べているが、新政府からとくに護衛のため派遣された中井と後藤に比し、警護の任を帯びた肥後藩兵一小隊がほとんど働きを示さなかったのは、肥後藩は鎖国攘夷の風潮が盛んで、故意に職務をおろそかにしたのだという風説が、当時、あったといわれる。

二人の凶漢のうち、残る一人は、第九連隊第二大隊の歩兵警護隊を襲い、一人に重傷を負わせたが、一人の兵士に小股をすくわれ、転倒したところを他の者に銃剣で突き刺される。しかし、男は行列の最後尾まで逃げ、一軒の家の庭に逃げこんだところを、拳銃で撃たれる。弾は男の下顎にあたり、捕縛された。

『復古記』巻四十一に、「附録 暴動概状」として、この事件についての、アメリカ人外交官の本国への報告書が翻訳されてあるので、それを見てみよう。

「左ノ文ハ、千八百六十八年ヨリ千八百六十九年ニ至ル米國外交往復書集第一巻中 原注、 從第七百九葉至第七百十葉、ニ載スルトコロヲ譯スルモノニシテ、當時、我國ニ在留セシ 彼國公使ヨリ、本國外務執政ヘノ報告ニ係ル。

○英公使ハルリーパークス及衞士等京師ニ於テ襲撃ニ逢フ、

今月廿三日(千八百六十八年三月)、京師ニテ、英公使ガ、天皇ニ謁見セント參朝ノ途中、狂暴ノ襲撃ニ逢フタル事ハ、讀者ノ既ニ聞知スル所ナリ、今其實况ヲ明解セントスル、宜ク、此日公使ガ其旅館ナル寺院ヲ出テシ際ニ於ケル、行列ノ次第ヲ心ニ記スルヲ要ス、扠テ、其行列タルヤ、公使館ノ衞士監督某ト舊薩摩藩士ニシテ、今ハ朝廷ノ官吏タル中井弘藏ナル者ノ兩人、之カ先驅ヲナシ、其次ハ公使館附騎馬ノ衞士、其次ヲパークス公使トス、外國事務局ノ重官後藤象次郎、馬上ニテ其傍ニ在リ、「サトウ」氏亦之ニ伴フ、「ブラトシヤウ」及「ブリユース」ノ兩佐官、第九聯隊ノ兵ヲ率ヒ又之ニ從ヒ、「ミツトフオルト」氏ハ馬ヲ得サレハ肩輿ニテ其後ヨリス、爰ニ一大天幸ト云フヘキハ、公使館附醫官「ウヰルス」氏、竝客員トシテ公使ニ随從シ上京シタル「ポルス」及「ライデインクス」ナル英國海軍ノ兩醫官、亦此日、夫ノ行列ガ闕門ニ入ルノ景况ヲ觀ント、其列後ニ随行セリ、斯クテ旅館ヨリ行クコト僅カニ數百ヤルトニシテ、夫ノ行列ノ先手、既ニ街角ヲ轉スルヤ、忽然數名ノ日本人、兩傍ノ人家ヨリ突出シ來リ、刀ヲ揮テ縱横無盡ニ切廻リ、其勢頗ル猖獗ナリ、於是乎、馬ハ此騒動ニ驚キテ暴レ出シ、加フルニ街路狭隘ニシテ、警衞ノ士モ、其手槍ヲ使用スルニ自由ナラサルヲ苦ム、時ニ、中井弘藏急ニ馬ヨリ飛下リ、進テ暴徒ニ向ヒ戰フタリシガ、偶々蹉跌シ痛ク頭部ヲ傷ク、折柄今一人ノ暴徒(此擧ヤ暴徒ノ數僅ニ二人ナリシト見ユ)又闖入シ來リ、前後左右ヲ亂撃シ、人ヲ傷スル甚タ尠ラス、此時ニ當リ、後藤象次郎ハ、公使ト共ニ尚未タ街角ヲ轉セサリシガ、先手ノ此騒擾ヲ視ルヨリ、忽チ馬ヲ下リ馳セ赴ヒテ、既ニ危ク見ヘタル中井ヲ救ヒ、立トコロニ彼ノ暴徒ヲ斬リ其首ヲ刎子タリ、然ルモ、後ヨリ出タル今一人ハ、尚ホ恰モ猪子ノ荒ルヽカ如ク、四方ヲ切廻リ、身ニ銃劒槍刀或ハ拳銃ノ爲ニ數ケ所ノ疵傷ヲ受ルト雖トモ、更ニ屈スルノ色ナク、其擧動ノ意外ニ出テヽ進退ノ神速ナル、實ニ驚クヘキ數多ノ人ヲ傷シ、遂ニ人家ノ後園ニ逃レ去ルニ及ヒ、力盡キ勢窮テ此ニ捕縛ニ就キタリ、此變ヤ、警衞ノ士卒傷ヲ被ムル渾ヘテ九人、但シ其内一人ハ日本人ナル馬丁ニシテ、又馬ノ被傷四頭ナリト云フ、途中斯ル事變ニ生セシ事ナレハ、先ツ參朝ヲ見合セ、第一ノ急務ハ、夫ノ傷者等ヲ旅館ニ送リ還スニ在リ、初メ此變ノ起ル、事不意ニ出テ、敵ノ多少計リ難ク、衆群中ノ人又ソノ敵タルモ知ル可ラス、加ルニ、狭隘ナル街路ニ於テノ事ナリ、斯ル際ニ臨ンテ、彼輩皆毫モ屈スル所ナク、非常ノ働ヲナセシハ實ニ賞スルニ堪ヘタリ、而シテ爲ニ傷ヲ負フタル者ノ内ニハ、流血甚ク殆ント死ニ至ラントスルノ恐アルアリ、是ニ於テ、醫官等畢生ノ力ヲ盡シテ、是等ハ先ツ假リニ血止メノ手當ヲ施シ、血液欠耗ノ爲メ、身體既ニ衰弱ヲ極メ、馬ニ跨リ能ハサルハ、人夫ヲ傭フテ之ヲ運搬セシメタリ、但シ、人夫ヲ傭フニ少シク時間ヲ消費セリ、又稍ヤ身體ノ自由ヲ得ルハ、苦ヲ忍ヒ馬ヨリ歸館セシメ、又夫ノ捕縛ノ暴徒ハ、人夫居サレハ、其近傍ニ店ヲ出セル商人兩人ヲシテ、強テ之ヲ運バシメタリ、醫官等ガ治療ヲ施スニ勉強ニシテ能ク深切ヲ盡シ、且其術ノ巧妙ナリシハ、誠ニ感スルニ餘リアリ、殊ニ之ヲ補助スルノ人モナク、只タ暫時間ニ、先ツ假リニ傷所ノ手當ヲ終リ、傷者ヲシテ、速ニ病床ニ安臥スルヲ得ルニ至ラシメタルハ、實ニ是レ醫官ノ功ト云フヘシ、却説、夫ノ捕縛ニ就キタル暴徒ニ於テハ、取敢ヘス吟味アリシニ、外ニハ與黨ナシト陳シ、元ト己レハ大坂ノ近傍ナル某寺ノ僧徒ニテ、親兵隊ニ編入セラレンコトヲ志シ、京師ニ出タル旨ヲ供セシガ、第二囘ノ吟味ニテ、始メテ外ニモ與黨アリ、共ニ相謀テ外人ヲ殺害セン爲メ來リシ旨ヲ白状セリ、是ニ於テ、先キニ後藤象次郎カ斬ル所ナル彼ノ一人ノ首級ヲ出シ、之ヲ示スニ、即チ其黨與ナリト云フ、而シテ、渠レ又云フ、己レ此前曾テ外人ヲ見タルコトナシト、又第三囘ノ吟味ニ至リテハ、外ニ尚ホ三名ノ黨與アリテ、渠レ若シ事ヲ果サヽルトキハ、彼輩相續ヒテ起ルノ手筈ナリシト白状セシカハ、其黨與悉ク皆直ニ捕縛セラレタリ、抑此擧ヤ、僅ニ兩人ニシテ、殆ント七拾名許ノ英人ヲ襲撃シ、斯ク多人數ヲ傷スルヲ得タルハ、實ニ是レ驚クニ堪ヘタリ、此日パークス公使ハ、盛服ヲ著シ肥大ノ馬ニ乗居タルコトナレハ、暴徒之ヲ目指シ刀ヲ揮テ切掛ケタリシカ、渠レ偶々跌キ其狙ヲ失セシヨリ、其刀ハ公使ノ馬丁ニ及ヒ、馬丁其脚部ヲ傷セラレ、「サトウ」氏ノ乗リタル馬、マタ之カ爲二ヶ所ノ疵ヲ被ムリ、公使ハ幸ニシテ奇難ヲ免レタリ、此變ニ就テハ、天皇政府ノ措置誠ニ喜フヘキアリ、彼ヨリ求ムルアルヲ俟タスシテ、英公使ニ對シテノ此無禮ニ謝スルノ道ヲ盡サレ、其夕、直ニ天皇ヨリ親シク勅使ヲ以テ公使ヲ慰勞アリ、且ツ朝廷ノ官吏及重立タル諸侯等、又自ラ來リテ負傷者ヲ訪ハルヽ等、其痛歎ノ情、眞ニ誠心ニ出ルヤ疑ヲ容レサル所ナリ、然トモ、政府ガ其實情ヲ表セラレタル第一ノ確證ト云フヘキハ、外人ニ對シ暴擧ニ及フハ、朝廷ニ於テ、甚タ惡ムヘク嫌フヘキノ所行ト思惟セラルヽ旨、布告ヲ以テ全國ニ知ラシメラレタルノ一事ニシテ、武士タル者斯ル犯罪アルニ於テハ、佩刀ヲ奪ヒ身分ヲ下シテ士籍ヲ削ルヘク、又其罪ノ重大ニ渉ルモノハ、死刑ノ上三日ノ梟首ニ處スヘシトノ事ナリキ、天皇既ニ親シク、外人ニ對シ友情ヲ表セラルヽノ明證ヲ與ヘラレ、又加ルニ此令アリ、是ヨリシテ、日本人中マタ外人ヲ疾惡スルノ思念、竟ニ地ヲ拂フテ絶滅スルニ至ルハ必然期スヘキカ、若シ、實ニ今般ノ擧ノ如キ、即チ此思念ヨリ出タルモノタラサルヲ得ス、外人ヲ殺害シ、我身死罪ヲ免レサレハ、彼輩亦自ラ之ヲ知ルト雖モ、憂國ノ熱心制抑シ難キノ然ラシムル所ナリ、是レ、彼ノ暴徒ノ口ヨリ出タル語辭ニ依テ徴知スルニ足レリ、渠レノ如キハ、斯ク外人ヲ殺ント迄謀リシモ、後漸ク外人ガ甚タ己レニ懇親ナルヲ知リ、始メテ先キニ報國ノ爲メト妄信シタル所行ノ、却テ非ナリシコトヲ悔悟セシト云フ。 外務省記」

この事件についてのミットフォードの手記が、1868年5月20日の『タイムス』紙に掲載されたという。少々長いうえ、内容が重複するが、新聞記事として海外に報じられたものであるので、以下に引いておくことにする。

「御存知のように新しくできた天皇[筆者注:以下、天皇を「ミカド」と読ませている]の政府は、極めて友好的な基盤の上に外国関係を樹立しようと切望し、外国公使たちを京都へ招き、天皇に謁見させることになった。代表団の中で英国、フランス、オランダの三国は招待を受諾した。他の三国――プロシャ、米国、イタリー――は、横浜から帰ってくるまで延期することにした。彼らは横浜在留の同国人たちから、急用のため直ちにもどってくれ、といわれたのだという。

私たちは二十日に大坂を出発し、翌日正午近く京都に到着した。皇族の住居である知恩院という寺院が、英国公使館員の宿舎となっていた。これほどすばらしい宿舎は想像できない。二十二日に、パークス公使は宮廷の高官たちを正式に訪問し、さらに二、三の大名を訪問した。二十三日は天皇が外国公使たちを招待する日と決った。そのときまで万事が好都合に進んだ。身分の高下を問わず、すべての人々から率直で友好的な態度で迎えられて、誰もが上機嫌であった。その日の私たちは、安心しきって宮廷へ向って出発したので、私はピストルを携行しなかったほどである。

これから起った事件を理解してもらうために、謁見のため出発した行列の順序を説明しなければならない。先頭を進むのは公使館護衛隊の監督官で、前に薩摩藩士であった中井という日本の高官と並んで馬に乗っている。次に護衛の騎馬隊。次にパークス公使が、サトウ氏と日本の外国掛高官の後藤象二郎とともに進む。次に歩兵の警備隊。これは第九連隊に属し、今は横浜駐屯である。私は馬がないので、日本の駕籠に乗って後に続いた。幸運なことに、公使館のウィリス博士と、パークス公使が京都へ招いた海軍士官たちが宮廷まで見送ろうと徒歩で随行しており、その中に二人の軍医(パーブズ博士とライディング博士)がいたことである。私たちが寺院正面の道路をまっすぐに進んでいるときは、先頭はなんの妨害も受けることはなかったが、町角をまがったとき、二人かそれ以上の悪漢がとび出し、抜身の刀で襲いかかってきた。中井は馬からとび下りて一人を相手に戦ったが、長袴に足をとられてつまずき、頭部にひどい切傷を受けた。このとき後藤象二郎は、公使とともにまだ町角をまがっていなかったが、馬の後じさりと前方の乱闘で、災害が起きたことを知り、馬から下りて前方に駈け出し、中井の救出にかかった。彼らはお互いに勇士にふさわしく戦い、悪漢をその場で殺し、首をはねた。もう一人の悪者は虎のように身をかがめ、稲妻のように刀を振りまわし、めくら滅法に右へ左と切りかけながら、私たちの行列のそばをすばやく駈けて通った。まるでマレー人が暴れ狂っているようであったが、ただもっと恐ろしい武器を振りまわすのである。私は後方にいて騒ぎを見たが、初めはただ馬が暴れたのかと思った。やがて「殺せ!」「とめろ!」「切り倒せ!」という叫び声を聞いた。次の瞬間、護衛隊監督官が馬を走らせてきて、ピストルを発射するのを見た。「襲撃された!」という声がした。

私のすぐそばでピストルが発射されると、私はすぐに駕籠からとび出した。一人の女が私の前で倒れたが、びっくりしただけで、負傷したのではなかった。監督官と歩兵警備隊を指揮する二人の将校に追跡されて、一人の男が私のそばの家の中に逃げこむのを見た。私は刀を抜いて前へ走り出た。どれほど危険かも知らず、ただ一行が無事かどうか知りたいと思った。私は通りを走ってゆくと、次から次と、騎馬の護衛兵が傷から血を流しながらやって来るのを見たが、誰ひとりとして不平を言う者はいなかった。町角に公使がおり、その足下に敵の一人の首なし胴体がころがっていた。それで公使や士官たちが怪我をしなかったことを知った。そこで私は走りもどり、家の中に逃げこんだ男を探すことにした。その男は射殺された、と歩兵将校が言うのを聞いたのだが、そいつはまだ生きていることが分かったので、できるなら彼を保護し、元気になったら尋問しようと考えて、彼のそばにいることにした。あの小さな中庭で、日本人の人殺しが自分の血の池の中にうずくまっていた光景を、けっして忘れることはあるまい。彼は頭を射たれていたばかりではない。刀や銃剣や槍騎兵の槍で、数カ所の切傷を受けていた。泥にまみれ、血がべとべとに固まりつき、とても人間の姿とは見えなかった。彼はまるで殺人鬼を眼前に見ているかのように、恐怖におびえた眼つきで私をにらんだ。しかし私の目的は、彼を殺すことではなかった。しかし逃げようとしたら殺したであろう。私はただ彼を監視し、やがて番兵を二人つけて、彼を守らせることにした。現場を(ママ)捕えた連中の怒りをなだめて、彼の命を助けておくのに一苦労した。一言つけ加えると、日本人の警備隊はほとんどすべて逃げ去り、危険が去ってからようやくもどってきた。

もちろん宮廷へ出かけることは問題外であった。私たちは中井を含めて十二名が手傷を受けた。……私が特に世話したのは、私たちの捕虜である。というのは、もちろん彼の証言が極めて重要であったからである。集められる限り集めた人夫たちは、私たちの負傷者のために必要であった。そこで私は、文字通り刀を突きつけて、二人の商店の番頭に強要して、彼を運搬させた。彼らはたいそう嫌がったが、私としては、そうするか、あるいは冷淡に見殺しにするか、どちらかであった。男はぐったりと消耗しきっていて、とても歩ける様子ではなかった。 ようやくにして私たちは帰宅したが、実に悲惨な帰還であった。宿舎の美しい寺院は、ぞっとするような病院となった。私たちの負傷兵たちは、生命も消えんばかりに出血していたが、縁側にじっと我慢して横になり、医者の手当を受ける順番を待っていた。医者たちは、上着を脱いでシャツ姿となり、手際よくてきぱきと処置するので、医者の人数が倍加されたかのように思えた、シャツや敷布は繃帯に早変りし、血に染まったバケツの水は、次から次へと捨ててはまた一杯になる――触れるもの、見るもの、すべてが血まみれであった。

私の任務は、今にも死にそうに思われる捕虜を尋問することであった。……次は彼の口述である。「私の名は市川三郎です(後で分かったが、二人は少し前に変名したのである)。大坂近くの平群郡の浄蓮寺の住職です。私は、出会い次第に、みな外国人を殺そうと決心して、今朝お城を出ました。今月二日に京都に来て、御所の警備隊に入り、寺町の本門寺に宿泊しました。一昨日そこを出てお城に行き、お城の第一連隊に入ったが、仲間と意見が合わず、自分の考えに従って行動することに決心し、外国人を殺そうと思って出かけたのです。共犯者はおりません。処刑して私の犯罪を帝国全土に知らせていただきたい」。

次の尋問で、彼はこう言った。「私には林田という共犯者がいます。彼の別名は忘れましたが、彼は京都近く桂村の村医者の息子であって、武士階級の者ではありません。彼は浪人で、御所警備の第一連隊に属していました。昨夜召使たちから、外国人たちが御所へ出かけると聞き、その通過するのを待っていたのです。何国人かは知りませんでした。外国人を見たのはその時が初めてです。いま私は自分の罪を悔んでいます。二人とも出来心だったのです。私はそれまで外国人を憎んでいたことはありません」。〈街頭で斬首した男の首を見せると――彼はこの時までこの男が殺されたことを知らなかった〉「これは林田の首です。この男が死んだからには、私は生きのびたいとは思いません。どうぞすぐ私の首を切って下さい。店の名は忘れましたが、私たちはある飲み屋で一緒に飲んでいたのです。……」。

事件を聞いた宮廷の驚きは、想像するに難くない。夕刻になると、天皇は最高位の大臣を数人派遣してきて、事件に対して遺憾の意と慰問を表明した。このことは、政府の役人たちの勇敢な行為と、最近の暴行事件に対する迅速な処罰とあいまって、政府がこのたびいかに驚愕しているかを、明白に示すものであった。彼らは負傷者たちに対して、大そう憂慮しながら慰問した。

次の朝、日本士官はさらに捕虜の尋問を続けた。彼は、自分も外国人を憎んでいるようなふりをして、捕虜の気持に巧みに取り入り、その信頼を得た。その結果、同じく第一連隊に属する他の三人の共犯者の名前を聞きだした。彼らは、市川と林田の襲撃が思うようにはかどらぬときは、加勢に駆けつけようと考えて、通りの先の家で待機していたのであった。……その捕虜は、自分が殺そうとした人々から親切な取り扱いを受けて、深く感謝するとともに、驚いていた。私は彼にお茶やご飯、煙草をもってきてやり、煙管に煙草をつめてやった。ほどなく彼は、極めて親しくうちとけてきた。彼はまことに見るもぞっとする男であった。坊主として剃りおろした大きな頭の毛も今やのび始め、よごれた繃帯や青ざめた顔と相まって、世にも恐ろしい形相を呈していた。私たちは長いあいだ話をした。彼は私たちの親切な扱いに深謝し、早く処刑してくれと嘆願した。林田が死んだのだから、自分も死にたいのだという。彼はサトウ氏が日本語学者として有名なことは知っていたが、彼が何国人なのか、また何国人を襲ったのかも知らなかった。彼は、これまで丁重な取り扱いを受けたことを考えると、我が身が恥しい、と言った。私は彼を見ていると、あたかも危険な野獣がだんだん人慣れしてきたような気分になる。自分を殺そうとした人間と向いあって話しているのだから、これは妙な気持である。彼が告発した三人の男は直ちに逮捕され、尋問を受けた。もちろん彼らは共犯事実を否認した。(以下、略)」(『パークス伝』86p.〜91p.)

ミットフォードの記事にもあるように、サトウたちは、権中納言三条実美の家臣の助けをかりて、捕縛された男の取り調べを行うが、このとき、男は「大いに悔悟の情を示し、自分の首を斬って、罪を日本国民に知らせるため公衆の面前にさらしてくれと言った」という。男は「経験のある外科医」ウィリスによって傷の手当を受けた後、厳重に監禁される。一方、「中井は他の一人の首を持ってきて、それを戦勝記念として桶に納め、自分のそばへ置いた。それは見るも恐ろしい形相をしていた。頭蓋骨の左側のすごい三角形の切れ目から、脳味噌がはみ出していた。また右のあごにも刀傷があったが、これは明らかに警護隊の兵士の剣で突かれたものだった」。

パークス英公使襲撃犯・朱雀操 |

この日の夕刻、宮中から謝罪におもむいた使者たちに、パークスは「外国人殺害の目的で襲撃を行った侍に対しては、堺のフランス水兵殺害で死刑を食った11名のように自分の手で立派に自刃することを許さず、いずれも恥辱的な死刑を科すという法律を作る必要がある」と言い、さらに天皇政府が布告を出し、天皇が真に諸外国との親善の増進を望んでいる旨を国民に周知させる必要がある、と強く述べる。そして、「外国人に対する敵意の根絶を期するのは政府の役人の義務であり、この敵意のために実に多くの人間が犠牲になって仆れたのであるが、これは、外国人襲撃が天皇への御奉公だという一部階級の大いに誤った観念によって育成されたものだ」と、パークスが述べたことをサトウは記している(サトウ前掲書(下)185p.〜187p.)。

そして、翌3月1日、「謝罪は文書の形式で」という、パークスの要求どおり、日本側から謝罪文が届けられ、同時に、下手人に対し、侍の身分を剥奪して斬首の刑を行う旨の宣告文の写しが手交される。

この間の様子が、『復古記』巻四十一に、「春嶽私記ニ云」として記されている。

「公使退 朝後、諸官集議之上、外國掛リ山階宮、東久世殿、宇和島老侯、内國ニテハ徳大寺殿竝吾公等、速ニ英公使旅館ニ御行キ向ヒ發作不慮之御挨拶アリ、公使モ無餘儀情態ヲ目撃セシ故カ敢テ怒ラス、明日早謝状ヲ給ハラン事ヲ申出タリ、公、豫侯ト共ニ公使之便室ニ入、閑晤スル談話平常ニ異ナラサリシ由、翌朔日、三條、岩倉兩卿御退散ヨリ旅館ヘ御行向候、昨日之暴動ヲ謝セラレ、生捕之者ハ、來ル四日帶刀ヲ奪ヒ士籍ヲ削リ、斬首シテ三日之間梟木ニ懸クヘキノ書面ヲ示サレタリ、

昨日、於途中同類申合、白刃ヲ以隨兵ヘ爲手負候ニ付、参 内モ被差延、御交際ヲ妨亂行 之始末、重疊之不届者ニ付、帶刀ヲ奪ヒ士籍ヲ削リ、來四日顯戮斬罪之上、三日之間令梟 事、

是等之次第ニヨツテ、公使顔ヲ解キ、此上異義無之由ヲ陳述シテ、明後三日、再参 朝スヘキ事ヲ約定セリ。」と。(なお、「春嶽」とは、第14代越前福井藩主・松平慶永のことである。安政五年(1858年)7月5日、幕府の外交政策に反対し、徳川斉昭らとともに、不時登城。罪に問われて、謹慎に処せられた人物であることは、第1章 第1節で述べた。)

「癇癪持ち」の公使パークスが、意外にも、「余儀ない状態(どうすることもできない襲撃のありさま)を目撃したためか、あえて怒らず」、公使の控え室における「閑晤(しずかに向かいあって)する談話も平常に異ならなかった」ことが記されている。

辰三月一日付けの謝罪文は、英國公使サーハルリー・パークスケシピ閣下宛、三條大納言・岩倉右兵衛督・徳大寺大納言・越前宰相の連名で出されており、以下のとおりである。

「昨二月三十日、閣下參朝之中途、大和之産、三枝蓊、城州桂村之産、朱雀操、意外之暴行ニ及、貴國之兵士數人ニ手ヲ負セ候次第ニ相運ヒ候處、幸附添之者ヨリ、一人ハ打留、一人ハ貴國兵士召捕候段申出候、尤我ノ政府ニ於テハ、專外國交際ヲ重シ普親睦ヲ厚センカ爲、參朝之儀モ申入候儀ハ、兼テ御諒知之通候處、頃日ニ至リ、右様之所業數々有之候ハ、畢竟我ノ政令不行届ヨリ生候次第、各國ヘ對シ實以汗背心外之至候、勿論右之者餘類之有無精々探索ヲ盡シ、何處迄モ根ヲ可斷候、又召捕候三枝蓊ハ、兩國政府之重大之禮式ヲ妨ケ不届至極ニ付、嚴科ニ可處ハ勿論之事ニ候、且又、貴國之兵士手負者治療不相届、終ニ及死亡候歟、又ハ是ヨリシテ職掌ニ離レ、活計ヲ失フ者ハ、我政府ヨリ至當之養育料ヲ與ヘテ、忿恚之一端ヲ慰シ申度ハ、我政府之實意候間、此段貴下兵士ハ勿論本國政府ヘモ厚意貫徹候様、以書面申入ヘク旨朝命有之候ニ付、此段如是御座候、以上。」

上記謝罪文に対する、公使パークスの復書が、上記謝罪文と同様、『外務省記』及び『官中日記』に残されている。日付は三月二日、宛名には上記差出人四名が連記されており、差出人は、ハルリーヱスパークス、となっている。

「昨朔日附御書致披閲候、然ハ一昨晦日、拝謁之タメ 皇宮ヘ罷參途中ニ於テ、拙者ヘ對シ暴發有之候段 御門政府ヘ聞エシ處、御痛心セラルヽ趣致承知候、扠條約ヲ取結ヒシ外國ヘ對シ、親睦ヲ被盡度思召ヲ以テ、折角 御門陛下ヨリ、各國公使ヲ御請待相成候得ハ、本國皇帝ハ勿論政府ニ於テモ、日本ニ對シ 御門陛下同樣之懇情ヲ抱キ、且他之大國皇帝ヲ尊崇スル禮儀ヲ以テ 御門陛下ヲ敬スル本意ヲ顯カタメ、早速洪恩之御請待ヲ受度罷出候處、豈計ンヤ、不幸ニシテ惡心之者共アリテ、右 御門之思召ヲ妨奉ラントセシハ、元來、本國皇帝ヘ對シ至極失敬之所業ニ候、御門陛下ニ對シ猶一層之失敬ニ當候段、閣下達可被察、自然 御門政府ヨリ、早速右一件之處置可及筈ト信候故、閣下達ヘ苦情ヲ申立不致、且 御門ヨリ數度見舞之使者ヲ被遣而已ナラス、猶閣下達ヨリ御書状被差越、生殘候同類探索等被及候ハ 御門竝ニ其政府ニ於テ、眞實ニ如斯暴發有之ヲ痛心被成證據ニ候ヘハ、矢張是迄之通御懇親可申ト存候、且昨日、閣下達ヘ面會之砌御談シ申候ハ、此度之處置ハ、勿論閣下達被仰候通、是迄政令不行届之處、自今、政令十分行届ヘキ樣盡力イタシ、後來右等之所業無之樣、御處置可有之、尤是迄、貴國之内、外國人ヲ犯候ヲ潔キ事ト思フ黨與有之候處、最早今日ニ至リテハ、外國人殺害ヲ可耻樣ニ至ラサレハ、職掌不相濟事、貴國政府ニ於テ被察、猶 御門於テモ外國ト懇親之交ヲイタシ度故、外國ヘ對シ惡業ナスモノハ、日本之國害ニ相成ニ付、萬一右樣之所業ニ及候者ハ、嚴重ニ罰ヲ可與旨、天下中ヘ布告スヘキ御約束ニ御座候、右之意ヲ以テ御布告ニ相成候ハヽ、右惡黨ノ者心ヲ改ムルハ必然也、是又外交永久相續ノ一端ト存候、且此公使館護卒之内、或ハ死亡シ、或ハ怪我之療治不行届ニテ、其職ヲ離レ候モノ有之候ハヽ、養育料被差出度 御門之御意、拙者ハ勿論、定テ本國皇帝陛下ニ於テモ定テ滿足ニ被思召ト存候、右者怪我之淺深ヲ吟味シ、本國政府ニ於テ、請取理有之ト思ヒ拙者ヘ命ヲ下シ候ハヽ、猶可申入候、就テハ皇宮ヘ參 内 之爲、拙者ニ附添居候後藤象次郎、中井弘藏兩人之立派ナル所業ヲ不得不述、右兩人自己之命ヲ不惜、只々職掌ヲ盡シ度意ヲ以テ、早速殺害人ヘ打掛リ、其場ニテ一人ヲ打取候ヘトモ、中井弘藏深手ヲ負シ段氣之毒至ニ存候、尤拙者之申立ヲ不被待トモ、日本帝王竝國民之名ヲ惜、如斯我命ヲ不顧候モノハ、自然 御門之寵愛ヲ可蒙筈存候、右之段囘答如斯御座候、以上。」

パークスが要求した布告書は、3月7日に出される。

「今般 王政御一新ニ付、 朝廷之御條理ヲ追ヒ、外國御交際之儀被仰出、諸事於 朝廷直ニ御取扱被爲成、萬國之公法ヲ以、條約御履行被爲在候ニ付テハ、全國之人民 叡旨ヲ奉戴シ、心得違無之様被 仰付候、自今以後猥ニ外國人ヲ殺害シ、或ハ不心得之所業等致候モノハ、朝命ニ悖リ、御國難ヲ醸成候而已ナラス、一旦御交際被 仰出候各國ニ對シ、 皇國之御威信モ不相立次第、甚以不届至極之儀ニ付、其罪之輕重ニ隨ヒ、士列之者ト雖モ、至當之典刑ニ被處候條、銘々奉 朝命、猥ニ暴行之所業無之様被 仰出候事。 黒田長知家記・春嶽私記」 (今般、王政御一新につき、朝廷は御條理にしたがって、外国御交際の儀を命じ出され、諸事を朝廷において、直接に、お取り扱いされるようになり、万国の公法をもって、条約の御履行をなさっておられるについては、全国の人民は、天皇のお考えを謹んで承り、心得違いがないように、と、お命じになっておられる。今より以後、みだりに外国人を殺害し、或いは、不心得の所業をいたした者は、朝廷のご命令に背き、御国難を醸成いたすだけでなく、一旦、御交際について命じ出された各国に対し、皇国の威光と信望も立たなくなる次第。(そうしたことは)はなはだもって不埒千万のことであるので、その罪の軽重にしたがい、武士の身分にある者といえども、当然の刑罰に処せられるによって、一人ひとりが朝廷のご命令を承り、みだりに暴行の所業がないよう、命じ出された事(を、ここに布告する)。

この布告書は『黒田長知家記』及び『春嶽私記』より引かれている。)

参内するパークス一行を襲撃したのは、その場で斬殺された朱雀操、本名、林衛太郎貞堅と、重傷を負って捕縛された三枝蓊であった。三枝蓊は、『復古記』巻四十三 附録北畠治房撰三枝蓊履歴の記述によると、「此人本管郡山藩下添下郡椎木村一向宗淨蓮寺住侶淨尚也、其性澹泊ニシテ、平素物ニ拘泥セス、然シテ一視一聞曾テ不遺、頗強記、初儒業テ平群郡東安堵村醫生今村宗伯ニ受、側ラ詩賦作文ヲ嗜ム、十八九才ニ曁ンテ、伴林光平ノ門ニ入リ、歌學ニ汲々タルコト殆五七年、又書法ヲヨクシ、藤本鐵石ニ南畫ノ法ヲ受ケ、兀堂或ハ眞洞眞道人ト號ス、又芳滿、祥満ト名ク、國訓共ニ與志麻呂、專ラ武技撃劒ヲ嗜ミ、篆刻ニ精シ、同人夙憂國慨世之志念厚ク、疇昔逆焔熾盛之際、勤 王奔走之時、青木精一郎又市川芳丸ト變稱シ、文久三癸亥秋御親征御布令之期、南山稱兵之一擧ニ當リ、故寺ヲ脱走シ、四郎 治房ノ通稱、ト倶ニ五條ニ赴ク、十里ノ行程、翌十七日申牌彼地ニ達ス、義軍已ニ鈴木源内ノ邸宅襲撃ノ最中、敵邸之門前ニオイテ中山盟主ニ謁シ、爾來同人馬廻リ近侍ヲツトム、同ク廿五日ノ夜中、軍高取城ヲ襲撃ノ途中、戸毛村ニオイテ、伴林六郎ニ向ヒ、慨然トシテ云、嗟呼、如斯無謀無算之行軍、奚ソ得勝算乎ト、其儘脱隊行衛ヲシラス、爾後因州ニ赴キ、國學生某氏年平ノ家ヲ主トシ、陽ニ文事ヲ弄シ、陰ニ同士ヲ募ル、丁卯秋、有故、浪華薩摩堀願教寺ニ歸寓、同冬鷲尾家高野山ニ發向之頃、依事故、水戸藩香川敬三同寺ニ來會、夫ヨリ野山ニ赴キ、曾テ爲探索京攝間ニ出、翌辰正月四日野山ニ復報シ、爾來輜重方副長ヲツトム、同月十日、鷲尾家浪華發向之時、義徒五百六十人ト野山之本營ニ留守、翌二月中旬、總勢凱旋ノ時、同輜重ヲ掌リ、歸京解職、同家南一番隊ニ加リ、同月廿七日、右隊御親兵ニ被爲徴ノ時、衆ト倶ニ二條城ニ参リ、同廿九日 晦日ノ誤、朱雀操ト、初テ參 朝ノ英人ヲ狙撃ニ及ヒ、終ニ三月四日於粟田口被處死刑候、是同人國事ニ關スル顛末之概略也」とある。

パークス英公使襲撃犯・三枝蓊(しげる)。 |

三枝蓊は、郡山藩下一向宗淨蓮寺の僧侶で、名を淨尚といった(パークス一行を襲撃したときにも、剃髪していたが、髪はかなり伸びていた)。彼は武技撃劒を嗜む一方、平素より憂國慨世の志念が厚く、寺を脱して、文久三年の攘夷親征の際には南山稱兵の一擧に加わっている。また、後には、強硬な攘夷派として知られた公卿鷲尾隆聚の一隊に加わり、輜重方副長を務めていたが、慶應四年二月廿七日になって、同隊が御親兵に召されたのに伴い、同隊の者たちと共に、二條城に来ていたのである。

三枝蓊とともに、パークス「狙撃」に及んだ、城州桂村之産と言われる、朱雀操について、『復古記』には「履歴書見ル所ナシ」として記載されていない。

「明治新政府は、尊皇攘夷主義のなかから生まれた。しかるに政府が、その成立早々開国主義へと急激な外交政策の大転換を行なつたことは、大多数の攘夷主義者にとつてはまつたくの予想外」であったにちがいない。

イギリス公使パークスが、襲撃から三日後の慶應四年3月3日、再度、皇居(京都紫宸殿)に向かい、天皇に謁見した翌日、三枝蓊は、「侍の身分を剥奪」され、粟田口において斬首、三日間、梟首される。同時に、襲撃現場の四条縄手で斬殺された朱雀操(林衛太郎貞堅)にも、三枝と同様の宣告がなされ、「三人の共犯者」(川上邦之助・松林織之助・大村貞助)は遠島の刑に処せられる。

パークスは、共犯容疑者三名の遠島処分について、異義を申し立てなかったようであるが、サトウたち(ミットフォードも含むか)は、三人の「有罪については納得がゆかなかった。彼らに不利な証拠があるなら、同じく死刑に処してしかるべき」だと、不服であった旨を記している(サトウ前掲書(下)189p.)。

事件は、一応の解決をみたが、日本側が、3月1日の謝罪文において言及していた、イギリス人護衛兵の負傷者に対する賠償問題が残っていた。ところが、負傷した護衛兵の内二名が、身体が不自由になり、帰国することなったことから、日本側は、同年8月27日、「外國官准知事 東久世中将」の名をもって、公使パークスに、書簡を送る。

「以手紙致啓上候、然ハ當年二月三十日、閣下參 内之途中ニオイテ、貴國護送兵之内二人疵ヲ蒙リ、終ニ生業難營ニ至リ候得ハ、今般歸國相成候趣、我政府ニテモ致承知候、就テハ、三月朔日附之書簡ヲ以テ申入置候通リ、我政府ニテ、右二名之タメ養育金差送申度存候得ハ、右養育之爲竝右二名之外疵受候六名ヘ償補トシテ、此度洋銀壹萬四千枚差進候、依之、右金子之儀、銘々ヘ可然御分配被下度御頼申入候、右爲可得貴意如此御座候、以上」

これに対し、パークスは、9月1日、負傷兵のための賠償金「洋銀壹萬四千枚」を受領した旨、および、「恭謝之儀」を朝廷に「傳奏」してほしい旨を述べた後、「乍序(ついでながら)」として、その分配内容を、東久世に知らせている。

「以手紙致啓上候、然ハ拙者儀、去三月二十三日、我二月晦日、參 内之途中ニテ、日本人亂妨イタシ候モノ有之、其節ミニストル所附護衞之者疵ヲ受候ニ付、右償金拙者忝致受納候、恭謝之儀、朝廷ヘ御傳奏被下、拙者恭敬之意、朝廷ヘ致貫徹候ハヽ、大慶可存候、右金子、左之通致分配候、乍序貴下ヘ申上候、

第一 疵ヲ受、身體自由ニ相成不申、無餘義可致歸國兩人之者ハ、五千弗ツヽ手當可致積ニ テ、一萬弗、本國ロルドシツプ之手ニテ、右兩人ニ始終善キ手當可致候爲メ、拙者本國之 外國事務ニ預リ、重立候セクレタリーヘ相送申候、

第二 右英國ニ送リ候所之路用トシテ、兩人四百弗ツヽ手當致シ候、

第三 殘金三千二百弗ヲ、重疵ヲ受候六人之モノヘ五百弗宛、薄疵ヲ受候者ニハ百弗ツヽ致 配當候、謹言。」

まず、傷を受け、身体が自由にならず、余儀なく帰国しなければならなくなった二人の者には、$5,000ずつ手当するつもりで、その分の$10,000は、本国のロルドシップの手で、この二人に始終よき手当を施すため、イギリス本国の外国事務預かりとし、重立った秘書に送った。次に、帰国する二人の傷兵をイギリスに送るための路用として、二人に$400ずつ手当した。さらに、残る$3,200を、重い傷を受けた六人の者に$500ずつ、軽い傷の者には$100 ずつ配った、とされる。

さて、前年(慶應三年)12月9日、幕府は「王政復古」という形で廃絶されたが、その後、戊辰戦争さなかの3月14日、新政府は五カ条の誓文(維新政権の基本方針)を発布する。翌日に江戸城総攻撃を控え、内には、公議政体論派を抑えて自己の下に諸政治勢力を結集し、外には、列強諸国の支持を得ようとした配慮があったといわれる。

さらに、翌15日、太政官は旧幕府の高札を撤去し、五枚の制札、すなわち、五榜の掲示(第1から第3札は、永世の定法として、五倫を勧め、徒党・強訴・逃散を禁じ、キリシタン・邪宗門を禁じているが、これらは、江戸幕府の、全くの継承であり、第4札と第5札は、一時の掲示で、万国公法を遵守する旨を述べ、士民の本国脱走を禁じたものとなっている)を立てる。

一方、徳川慶喜追討の命を受け、江戸城を包囲していた東征軍は、3月15日を期して総攻撃と決していたが、前日(3月14日)の、大総督府参謀西郷吉之助・旧幕府陸軍総裁勝義邦らの、芝、田町薩摩藩邸における会談の結果、江戸城総攻撃は中止となる。この勝・西郷会談の背景には、イギリス公使パークスら国際勢力による圧力と、武州・上州など、関東周辺に起こっていた一揆の力が大きく作用していた、といわれる。

4月11日、徳川慶喜が江戸を発して水戸に向かい、東征軍が江戸城を接収。江戸城は無血開城された。

この間、旧幕府主戦派は、上野東叡山で彰義隊を中心に戦う一方、関東各地で抵抗。閏4月には、東北地方仙台・米沢藩を中心に奥羽列藩同盟が結ばれる。

閏4月21日、新政府は、政府の政治組織を定めた「政体書」(冒頭に五カ条の誓文を掲げ、次に政体の綱領、次いで官職と官等の二部に分けて、詳細に規定する)を発表。

Barbaroi!

Barbaroi!