三遠南信地域連携ビジョン |

興味深かったのは、具体的な計画を書き込んでいったことで、法定計画ではないのですが、各市町村の議会との連携が密に行われたということです。

一方、県境地域のなかでは流域の循環をつくっていこうということが合意となりました。

いくらこういう意識を住民の方が持たれていても、行政区域が違っていると、施策化することができないということです。しかし、いままで枠組みがないところに計画の枠組みを設定したことで、こうした意識が実際の施策化に繋がる可能性を持ってくるということです。

しかし一致しているものもあります。たとえば医療連携です。右に貼ってあるのは昨日の新聞ですが、県境を越えて病院と助産所の連携を取っていこうというものです。

県境を越えるデータがない、あるいは県によってデータの取り方が違っているために、一体として考えるにくいことがありますので、これは重要なことです。

さらには県境を越えて、学生が地域サポーターに入ったりもしています。

図は浜名湖を挟んで、県境を越えた都市圏を実体化するための都市環状道路の構想を描いたものです。

また河川の土砂管理についても県ごとに出来るものではありません。遠州灘海岸における土砂の循環に取り組もうというものもあります。

県境でメディアが切れており、愛知と静岡ではまったく違った内容の新聞を読んでいますから、これをなんとかしたいという話も重要です。

まだ、行政が主の連携で、任意組織です。

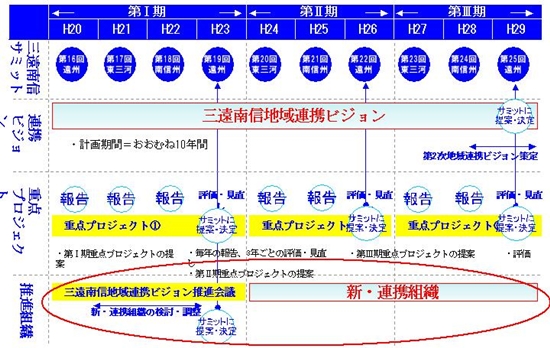

これをH24年以降、新・連携組織にしてゆきたい。これは広域連合が良いと言われる方もおり、様ざまですが、進めていきたいと考えています。

まずは、三遠南信信用金庫サミットができました。

県境地域を一体とした事業には資金がなかなか確保できないのですが、これは政府のプロジェクトで、7億円をもらって社会的企業のインキュベーション、インターシップをやろうというものです。

インターンシップは30日ですが、二年間で800人が目標です。

また、インキュベーションでは、90社になります。

このように人に着目して地域づくりを進めていこうというのは、県境を越える有用な手法ではないかと思っています。

インターンシップは全六期で、現在第一期で100人ぐらい研修していて、第二期の10月からは45機関が研修生を募集中です。これを二年間やると結構な力になるのではないかと思います。

■合意の経緯

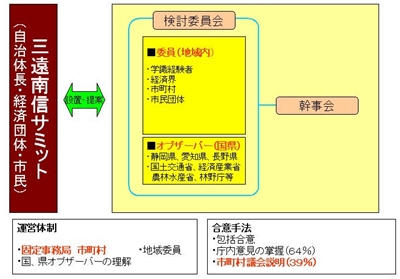

県境を越えてどうやって合意をとってゆくのかということですが、行政、経済、住民が一緒に集まるサミットという交流の場で包括的な合意をしようという方法が取られました。基礎自治体と経済団体が中心になって県境を越える詳細な計画をつくっていくわけですから、当然、国や県とぶつかる面もあります。これはかなり市町村が頑張ってやったということです。

■計画の特徴

これまでは県境地域内の連携が重点でしたが、計画をつくることによってこの県境地域がより広域に対してどういう機能を持っているのか、という思考が出てきました。

県境を越えて流域圏をつくっていくことに、住民の賛同があるのかを調査したのですが、驚いたことに「都市部からみて中山間部の持つ機能は必要不可欠であり、優先的に対策を実施すべきである」とされる方が6割を超えていました。

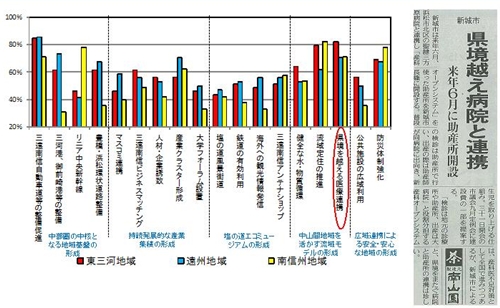

■連携ビジョン重点プロジェクトの重視度

これはどの地域がどんな事業を重視しているかを調べたものですが、結構バラバラです。

■担い手

大学がそれなりの役割を果たしています。特に、大学が中心となって県境を越えるいろいろなデータを蓄積しています。

■連携の内容

また、対外的に観光振興をすすめるという広域観光連携は、一番やりやすいことですし、逆に都市計画は一番やりにくいことです。

■推進体制

計画をすすめようにも政策主体がないということで、まず専任事務局をつくり、現在ここまで進んできました。

■信用金庫の連携

信用金庫も県内に活動が限定されますが、三遠南信には八つ信用金庫があり、預金が5兆円ほどあります。店舗も200〜300もあります。こういう機関が地域づくりの担い手になればと考えています。

■三遠南信地域社会雇用創造事業

現在、行っているのは社会的企業での雇用創造です。

このページへのご意見は前田へ

(C) by 瀬田史彦・戸田敏行・福島茂 & 学芸出版社

学芸出版社ホームページへ

前に

前に  目次へ

目次へ  次へ

次へ