考え方の流行 |

ものの考え方が流行し、 それに流されてなんとなく各自治体がやっている、 というところがあるのではないかと思います。

例えば、 「デザイン舗装」とか「デザイン照明」のように、 なぜか頭に「デザイン」という言葉が付くと、 予算が2割くらいアップして、 その2割で形を考えるという企画をやっていた時期がありました。 形よりも「デザイン○○」という考え方がひとつの流行になっていたのだと思います。

右の写真では小さな川に架かる橋にも強烈な彫刻がされています。 また、 バスストップなどにも伝統的な彫刻が使われています。

確かに地域性や地域の伝統技術を知らせるためには良い方法でしょう。 しかし、 ストリートファニチュアでこのような表現をすることが本当に良いことかどうかは分かりません。 また、 このようなものを何と呼んだら良いのか難しいところがありますが、 ひとつの現象として取り上げました。

右も同じタイプのもので、 長谷川逸子さん設計のドームがある丘に向かう道に連なっている照明です。

この手のデザインは枚挙にいとまがありません。 これも形の良し悪しよりも、 地域性をなんとか表現したいという考え方が伝染・流行して、 その表現が少し違うだけなのだと思います。 地域性を出すこと自体は悪いことではありませんが、 このような表現で本当に良いのかということです。 先ほどのさくらんぼくらいの愛らしさなら許せるのか、 というようなことも皆さんで考えていただきたいと思います。

先日、 松本の景観デザイン賞の審査に加わりましたが、 蔵造りとなまこ壁の応募が沢山ありました。 役所の方も「蔵となまこ壁を出せば景観デザイン賞に入る」と誤解している人がいるのではないかと困っていました。

地域性とは、 昔ながらの伝統的なモチーフを踏襲していくことだけではないと思います。 各自治体が、 地域性を表そうと一生懸命になること自体は良いことですが、 その表現方法に問題があると思います。

右は水車で有名なまちです。 橋の親柱や高欄が水車をモチーフとしてつくられています。

このパリの照明と先ほどのさくらんぼの照明は、 実は根本的なものは同じである気がします。 「これは良いが、 さくらんぼはだめだ」ということが言えるのかどうか、 に少し悩ましいところがあります。

右の写真ではアールヌーボー様式のものから、 もう少しモダンな電話ボックスやキオスク、 公衆トイレなどが、 なんとなくフランスらしい材料や形態の使い方でできていました。

この中に何か地域性を表現するヒントがあるのではないかという気がしました。

また最初にロンドンのベンチを紹介しましたが、 ロンドンの他のストリートファニチュアは鋳物でつくられかなり重厚なものになっています。 右の写真はポストです。 それぞれのストリートファニチュアに「city of London」のマークが権威を象徴し、 責任表示をするように付けられています。

街路灯も鋳物でつくられています。

このように材料や色の使い方などに、 ロンドンらしいアイデンテティをもたせたストリートファニチュアが町のいたるところに設置されています。

右は石と陶板でつくられたサインです。 このような陶板のサインが福岡でつくられるようになってから、 色々なところに普及しました。

これは考え方の普及と同時に、 陶板にシルク印刷で印刷できるというような技術革新による普及といえます。

右は横浜の関内地区のサインです。

右はカリフォルニアのサンタモニカのサインです。 ロサンゼルスオリンピックで有名なデボラ・サスマンが、 このサインのデザインと市内の路線バスビックブルーバスのカラーリングを行い、 サンタモニカのシティアイデンテティを出そうとしました。

同じようにカルバーシティや周辺のまちでも、 少しずつグラフィックを変えて行われています。

右はプラットホームのサインです。 ユニークな形態になっています。

これらには、 フランスの歴史的な背景よりも、 新しい造形で新しいアイデンティティをつくろうという意図が見えます。

右の写真は少しひどすぎるかもしれませんが、 中にはロータリー倶楽部から寄贈されたものなどもあります。 これも形の良し悪しは別として、 駅前にモニュメントやランドマークを置くべきであるという価値観が流行して生じている現象だと思います。

右は山梨県の勝沼町の駅前にあるサインです。

右は外来者に分かりやすくするために設置された、 つくば研究学園都市のゲートです。

どのような形が定着するかは分かりませんが、 都市ゲートという考え方は定着しつつあります。

真ん中はさいたま新都心で試みられた音声サインです。

右は神戸にある様々な人に対応したベンチです。 座高が高かったり寄りかかることができたりと色々な機能を持っています。

これらは、 昨今のユニバーサルデザインの考え方がひとつの共通概念としてあり、 考え方自体が流行しているのだと思います。 従って、 出てくる形態には様々なものがあります。

左はフランスのデファンスにある広場です。 真ん中はシドニーの街角です。

左はファーレ立川です。 パブリックアートをまちのアイデンテティをつくるものとして利用しています。 汐留シオサイトや六本木ヒルズのように、 最近のほとんどの計画にはアートの要素が含まれています。 その計画のもとに出てくるパブリックアートを、 ひとつの流行現象として捉えるべきなのかという問題があります。

横浜博覧会の時につくられた大観覧車です。 本当は取り壊す予定でしたが、 なんとなくまちづくり感覚で残ったものです。 最近は臨海副都心や大阪のヘップファイブビルにもできています。

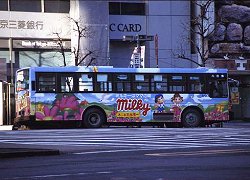

右の写真のように、 公共交通だけでなく地下道の柱にもラッピングもされています。

広告によって行政が収入を得るというものの考え方も一種の流行現象と捉えることができると思います。

右は亀戸のサンストリートです。 これらは、 色使いやプランニング方法などに共通性があり、 近年の商業建築にはジャーディ風の流行があるのではないかと思います。

六つの考え方

・地域特性 ・駅前のランドマーク

・都市ゲート ・ユニバーサルデザイン

・省エネ ・屋外広告物規制緩和

・デザイン事業 ・パブリックアート

・案内所の設置 ・コミュニティ道路

・大観覧車 ・その他

ここまで、 形態だけに着目してきました。 しかし、 この資料をつくっている中で、 実は形態が流行する以前に「ものの考え方」が流行しているのではないかと思いました。 多分これは「流行」で良いと思います。 出てくる形態には、 稚拙なものから高度なものまでありますが、 その根底にあるものの考え方は共通しているのではないでしょうか。

地域性を出す

左の写真のように、 富山県の木工のまちである井波では、 電話ボックスの淵の彫刻まで精微なものになっています。

左は山梨県の甲府にある街路灯です。 単体だけ撮っているため、 なかなか愛らしいのですが、 実際はこれが延々と並んでいるのです。 半分ほくそ笑みながら、 半分良いのだろうかと思って写真を撮りました。

左の写真にあるなまこ壁も、 日本の様々なところで見られるようになりました。

親しみやすさを表現するためのエレメントとして、 よく公園の自転車進入禁止のパイプの上に小鳥がとまっています。 上の写真は隅田川だったと思いますが、 なぜか小鳥と魚が共存しています。

今紹介したような地域性の出し方もありますが、 もうひとつ私たちがよく参考にするのが、 フランスのアールヌーボー様式のストリートファニチュアです。 パリでは広告塔や街路灯などがアールヌーボー様式でつくられ、 パリの古い町の地域アイデンテティを表現しています。

左はシャンゼリゼにできている新しい広告塔です。 形態は踏襲されていますが、 中は電話ボックスになっています。

その後、 シャンゼリゼの地下化によって、 照明器具や歩行者用信号が、 モダンな格好でつくられました。

左の写真は最初に紹介したパリのベンチと構成は似ていますが、 モダンなデザインになっています。

鋳物でつくられた、 非常に立派なごみばこです。

皆さんもよく目にすると思いますが、 大阪市による御堂筋のサインです。 これは、 時代性よりも大阪のもつ色々なバックグラウンドを表現しようとしたものです。 例えば、 中心市街地は地下鉄が碁盤目状に走っており、 地下からは必ず碁盤目の交差点に出てくるようになっています。 それを利用して、 大阪の持つ通りと筋を知らせようという考え方ができ、 ひとつの様式として定着してきたのだと思います。 これができて以降、 他の自治体でも同じようなものがつくられるようになりました。

模索中の現象

ここからは、 模索中の現象をいくつか紹介します。技術革新

左はステンレスを使ったサインです。

左は姫路城周辺地区のサインです。アメリカの例

アメリカの都市では市が細かく分かれていますが、 各市のアイデンテティを色で表現しながら、 なおかつ他のサインと差別化させることにより、 観光客に目立つような表示がされています。 左はボルチモアのサインです。フランスの例

左はフランス国鉄のプラットホームにある照明器具とベンチです。

ベンチです。都市ゲート

日本の鉄道駅の駅前空間でも注目すべき現象が生じています。 駅前空間は、 多くの地域で地域の玄関となっており、 そこにモニュメントを置こうという計画があります。 少し見回せば何らかのモニュメントを見つけることができると思います。

左は山梨県の大泉村のサインです。 村や町を分かりやすくするために、 県の補助事業でつくられたものです。 非常にお金がかかっています。 先ほどの駅のゲートとは少し異なりますが、 一種のゲート性を重んじたものです。

左は大阪でつくられた都市ゲートです。

色々な実験の結果、 一般市街地の中にも交差点リングという格好でランドマークができています。 これは新宿です。ユニバーサルデザイン

ユニバーサルデザインという考え方が生まれ、 いくつかそのような現象が都市デザインでも見られ始めています。 それらも、 一種の流行になるのかもしれません。

左はブリスベンにある触覚(バイブレーション)と音を使用した横断歩道の障害者用サインです。パブリックアート

パブリックアートもこれからどのように定着するか分かりませんが、 ひとつの流行現象だと思います。大観覧車

大観覧車ももしかすると流行なのかもしれません。屋外広告

都市環境デザインの中で非常に問題視されているものに交通広告があります。 2002年4月から東京都が宣伝広告を付けたラッピングバスを走らせ始めました。 今日も大阪の地下鉄に乗りましたが、 地下鉄がフルラッピングされていました。 この現象は経済的な問題もあるからでしょうが、 かなり蔓延するスピードが速いと実感しています。コミュニティ道路

最近コミュニティ道路という言葉を聞きませんが、 コミュニティ道路も歩車共存という考えのもとに一時流行しただけの現象だったのかもしれません。 色々と検討された本当の意味での車と人との共存は、 今後どうなっていくのでしょうか。ショッピングモール

ジョン・ジャーディの設計するショッピングモールのテイストが流行現象になっているのではないかと思います。 左はホートンプラザです。 ここで使われた色彩や形態の賑やかさが、 福岡のキャナルシティ博多やリバーウォーク北九州などにも用いられています。噴水

噴水にも色々な表情のものが出てきており、 都市空間のいたるところでジャンピングウォーターや霧が使われています。都市イベント

丸ノ内の景色です。 電飾による都市イベントは神戸から始まりましたが、 これもひとつの流行現象と捉えられると思います。

このページへのご意見はJUDIへ

(C) by 都市環境デザイン会議関西ブロック JUDI Kansai

学芸出版社ホームページへ

前に

前に  目次へ

目次へ  次へ

次へ