前に

前に  目次へ

目次へ  次へ

次へ

|

| 図5 21世紀の都市の直面する環境制約 |

現在の都市には高度経済成長期以降にストックされた膨大な建築物があるのですが、 これらは約50年が寿命とされており、 着工統計データから推測すると2010年〜2020年頃に更新の時期を迎えると言われています。

そこで、 リサイクルできるものを0%、 20%、 50%の3段階に分けて、 更新時に出される廃棄物量の推移を予測してみました(図5)。 まったくリサイクルされなければ60万tをこえる廃棄物が2010年頃に排出され、 最終処分場の制約などから深刻な事態になることが予想されます。 リサイクルなどの取り組みによって、 このような状況を回避していくことが必要と言えます。

|

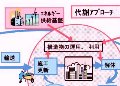

| 図6 都市集積更新研究における2つのアプローチ |

ひとつは「製品連鎖アプローチ」、 もうひとつは「代謝アプローチ」です。 どちらも耳慣れない言葉かもしれませんが、 代謝アプローチはあるバウンダリ(境界、 この場合たとえば、 都市)を設定し、 そこに入ってくるもの、 出ていくもの、 中で回っていくものに注目したシステムです。 つまり、 境界を設定した中で物のストックとフローを見るという視点です。

製品連鎖アプローチは、 境界を超えて広く流通するシステムです。 この図の場合は、 国土レベルで流通する資材を示しています。

この二つの視点は、 そのまま都市のストックとフローの視点にも当てはまると思います。

|

| 図7 建設構造物の資材の製品連鎖マネジメントの再資源化パス |

|

| 図8 国土での建設副産物発生量の見通しとIndustrial Ecorogyによる改善戦略 |

たとえば図8はコンクリートのリサイクル戦略を現時点から向こう100年間の時間軸の中で考えたものです。 2020年頃のピーク時にはなるべく物質のリサイクルをして廃棄処分を回避する。 この時点に建てられた環境配慮型の建物が更新される50年後のピークである2080年頃には、 さらに高いレベルでのリサイクル利用が考えられます。 また、 この頃はフレキシブル・ビルディングが増えているでしょうから、 建物全体を更新するのではなく、 部分的な改善で対応できると思われます。

こうした長期的な見通しで、 廃棄物量を減らしていき、 そのことで持続可能な都市へ更新できるのではないでしょうか。