前に

前に  目次へ

目次へ  次へ

次へ

|

| 図31 船場位置図 |

船場は大阪の市街地の中でも、 ど真ん中の位置にあります。 普通の人がゆっくりぶらぶら歩いて出かけられるのは時速4kmで30分くらいと考え、 船場を中心に半径2kmの円をかいてみたのが図31です。 その円には梅田、 大坂城、 難波辺りまで入り、 大阪の中心部をほぼ網羅しています。

また、 御堂筋は東京で言えば表参道や青山通りにあたる道路ですから、 そこから1本入った船場は、 さしずめ神宮前や南青山といった都心の高級住宅街の立地にあたると言えます。 実際御堂筋から少しはいると比較的静かでおしゃれなショップも点在する地域が広がっていますから、 利便性とともに高級住宅地になる要素は十分持っていると思います。

|

| 図32 居住スタイルと時間感覚 |

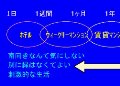

海外の大都市では、 都心の真ん中にはオフィス街の一等地があり、 同時に住宅地の一等地もあって、 それらは憧れの都心居住のイメージを併せ持っています。 「自分もいつか大金持ちになったらあそこに住もう」なんていうエリアや住宅があります。 これらは猛スピードで変化し続ける大都市を支える先端を行く人たちを内包するハコです。 つまり、 都心に住むことは郊外とは違う時間の流れがあるし、 またそれを求められているのです。

ですから都心には、 しっかり根を生やす分譲住宅よりも、 変化に対応できる賃貸住宅の方が向いていると考えられます。 そして、 その住宅は外観も内部も多様なものが求められるでしょう。

いずれにしても船場には住宅、 とりわけ賃貸住宅がまだまだ足りないと思います。

|

| 図33 残したい古い建物 |

満足できる空間は人それぞれでしょうが、 満足できる都心居住を一言で言えば「スタイルのある住まい」と言えるかもしれません。

例えば、 高級マンションのように住宅自身がスタイルを持っていて、 それを居住者に与えるのも一つの居住スタイルでしょうし、 そういう与えられた空間では満足できず自分ならではの空間を実現したい人もいるでしょう。 そういう人には既製のスタイルを作って与えるのではなく、 自分のスタイルを表現できるハコを提供することが大切です。

(3) 都心居住の内部空間

では船場にはどんな内部空間が合っているのでしょうか。 刺激的な生活を求めて都心に住む人たちは、 それぞれ思い思いの空間を作り、 個性豊かな部屋に住むことによって自分のセンスを満たすと考えられます。 ですから、 日当たりや南向きだけが都心居住の基準になるということはないでしょう。事例1

|

| 図34 大阪都心のマンション事例1(ル・グランデ四ツ橋西より) |

|

| 図35 大阪都心のマンション事例1(ル・グランデ四ツ橋西より住戸平面図) |

4スパンのうち3スパンを使った1住戸のうち、 1スパンはすべてリビングルームであり、 その部屋は2層吹き抜けになっているため、 南北両側から2層分の光が入る計画です。 このような2層吹き抜けの大きなLDは、 どうやって使うかを考えながら住むかことが求められるのと同時に、 自分のスタイルを実現するハコとなりえるのではないでしょうか。

|

| 図36 大阪都心のマンション事例2(ル・グランデ南船場より住戸平面図) |

このようなメゾネットは昔はサラリーマンが検討する余地もないほど高価なものでしたが、 最近では3000万円台から見られるようになりました。 ただし、 賃貸住宅ではまだまだ見かけません。

|

| 図37 自分の建物もワクワクに参加しなくっちゃ |

これまでの集合住宅は、 都心にあっても戸建て感覚やプライバシーに主眼が置かれ、 場所は都心にあってもまちと一定の距離をおくものが多く見られます。 まちを面白くするためには集合住宅ももっとまちなみを意識したものになっていく必要があるでしょう。