前に

前に  目次へ

目次へ  次へ

次へ

私達のプロジェクトは、 最も短くて10年、 長いものになると20年ぐらい経っていますが、 帯広の場合は1982年から始め、 2000年で18年目になります。 再来年度に私達の手を離れますが、 私はいまだに帯広に出かけています。 都市開発プロジェクトにおける都市デザインの実際

〜基本構想段階〜帯広プロジェクトの概要

帯広は現在人口17万人くらいの道東の拠点都市で、 十勝平野の中心都市です。

|

| 写真1 昭和57年ごろの帯広・航空写真 |

鉄道の高架事業は、 市街地の中の道路交通条件を良くすること、 あるいは踏切を除却して交通の安全を高めることが目的です。 手法としては、 限度額立体交差事業、 あるいは連続立体交差事業などがありますが、 それらで行なう事業は道路交通条件を改善するとか、 踏切を除却することしか考えられません。 それに対してこのプロジェクトでは、 粗放に使われている鉄道のヤードをもう一度作り直すこと、 駅周辺に魅力的な都市空間を造ること等を考え、 周辺について鉄道の高架化事業と一体的に区画整理事業を実施することにしました。

|

| 図2 高架化と道路網の検討 |

|

| 写真2 公園大通りの突き当たりにある公園・航空写真 |

|

| 写真3 公園大通りの突き当たりにある公園 |

この公園にとってとても大事な要素として、 都市公園法で縛られていないため、 利用が自由だということがあります。 物を売ってもいいし、 火を炊いてもいいし、 何をやってもいいんです。 シーズンになるとバーベキューの煙が上がったり、 キャッチボールやサッカーをしていたり、 市長さんがあいさつしていたりと、 普通の都市公園の中では見られないことが起こります。 リスなどの小動物も結構いますし、 とにかく市民によく使われる公園です。

駅の北側には、 逆Tの字型に歩行者空間と帯広を代表する中心商業地区があります。 それに対して、 基本構想段階でのまちづくり基本構想では商業集積を南の方に伸ばすことを考えました。

また北側の国道沿いには業務機能、 例えば行政関係、 金融機関、 あるいは十勝圏をサービスエリアとする業務施設が立地していたので、 この道路を南の方に延ばそうとしました。

しかし南側に商業集積がたくさん展開するこの案は、 北側の商業者達に不安を与えたようです。 事実、 大変な反対がありました。

そのために、 幾つかの代替案を作りました。 図5です。 代替案Aは商業系の機能を高架の南まで延ばし、 それに対して業務機能は北側に延ばすというものです。 代替案Bは、 南側に商業施設はあまりもってこないで、 南側に業務地区をもってゆきます。

どちらにするかは僕らが決めることではなく、 市民あるいは市役所の人達に判断してもらうことでした。 この段階で激しい議論がありましたが、 その結果、 代替案Bでやることになりました。

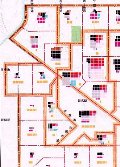

図6は土地利用をどのように考えていくか、 それぞれのゾーンごとにそれぞれの機能をどのように配置していくかを、 算数的な作業をして作った図です。 鉄道が高架になると南に商業施設がきてしまうかどうか、 この図を見せて、 商業者の人達に視覚的に納得してもらいました。

図3 幹線道路計画図

図4 まちづくり基本構想

図5 土地利用構想(代替案)

図6 従業人口、 世帯フレームの即地的配置

空間構成段階で計画に大きな影響を与える高架手法

帯広を中心に話をしていますが、 同じ北海道の旭川のプロジェクトでも同じようなことを考えました。

〜旭川プロジェクト〜

|

| 図7 旭川の事業対象地区 |

|

| 写真4 基本計画段階にまとめた模型 |

写真4は基本計画段階でまとめた模型です。 左上にはすでに事業後の位置に駅が構想されており、 駅前広場の形状も結果的にこの時の形に決まっています。

旭川のプロジェクトの場合は、 どこに鉄道を置くかが大きな課題でした。

鉄道を高架にするためには様々な方式があります。 現線の上で高架にする活線方式は一番高くかかり、 別線方式は現線をよけて別の鉄道をつくるため一番安く上がります。 仮の線をつくって現線の上を高架していく仮線方式もあります。 そういうことも考えながら、 鉄道の高架位置を決めることが、 基本計画段階のポイントです。

|

| 図8 旭川整備構想第一案(活線方式でそれまでの位置を踏襲) |

|

| 図9 旭川整備構想第二案(別線方式で南に寄せる) |

一方図9は、 一部現線の上にかかりますが、 概ね別線方式で考えた絵です。 駅舎が川に直面するので、 都市デザイン的に期待できました。 例えば、 鉄道の高架下のコンコースを通っていくと川が望め、 向こうに山が見えるということです。

もう一つ大きかったのは駅前広場を使いやすくできることです。 それまでの駅前広場は概ね長方形ですが、 縦横比が悪く使いにくかったので、 線路を南側に下げることで幅を広くすると、 駅前広場の空間デザインの可能性が大きくなります。

このような検討は、 面整備事業の事業収支とも関係します。 北側は中心市街地だから土地の値段が高く、 線路を南下させると地価の高い北側に土地がたくさんとれ、 事業上有利になります。

以上のような理由から、 結果的にこれを選択しました。

帯広の場合はこのような議論はあまりありませんでした。 先ほどの航空写真(写真1)にあったように、 鉄道の南側に旧国鉄の用地がたくさんあったので、 必然的に別線方式とすることが決まりました。

|

| 図10 基盤整備計画(帯広) |

|

| 図11 帯広における駅周辺道路(もう一つの案) |

その議論の一つをまとめたものです。 図10と図11を見ると違いが分かります。 この計画だと駅周辺の環状道路に変な交差点ができてしまいます。 駅環状道路も都市デザインをしていくうえで重要です。 鉄道に対して広場ができ、 その両側にしかるべき宅地を配置していくことが、 事業上必要なのです。

市の担当の部長さんが最後まで、 図11の線形を主張して譲りませんでした。 駅の北側は市街地改造事業で一度区画整理事業をやっているので、 もう一度区画整理事業をやるとさらにもう一回減歩を強いることになってしまう、 と彼は主張しました。 地元の人は地権者の顔をよく知っているので、 どうしても慎重になってしまいます。 そのため、 このようなおかしな絵になってしまいました。

都市デザインをやっていく上では、 調整が必ず必要になります。 最初は担当の部のスタッフの人達も図11の計画でいこうとしましたが、 議論していくうちに、 結局部長1人になってしまいました。 私は絶対すっきりした案(図10)でいかなくてはいけないと思っていたので、 ある時、 市長さんに朝飯会をつきあっていただき、 委員長だった東大の川上先生と市長と部長と私の4人で、 飯を食いながら市長の意見を聞きました。 その結果、 市長がすっきりした案がいいということだったので、 これに決まりました。

このように、 この段階で行う鉄道高架の位置、 道路の位置、 線形の決定は難しい調整を伴います。 しかしこれをやらないと、 なかなかいい空間はできてこないのです。

ここまで決定した段階で、 将来の上物のイメージを考えたものです。 始めて帯広を訪ねた折に思いましたが、 帯広の市街地はアメリカの西部の街のようなところで、 平坦な土地の上に低い建物が低密度に広がっています。 街の中にいい空間がないので、 これを契機にまとまった大きな空間を作ることをコンセプトにしました(図12) 。

図14はダイヤグラムで表現したものです。 南北の駅前広場とともに、 市民が楽しく遊べる平坦でのびのびした大きな空間を作るため、 北側に多目的広場を配置しました。

南側には駅前広場と大規模な公民館のような定住交流センターを配置します。 さらにその南側に南公園を作ります。

帯広で降りてみようかと思ってくれることを期待し、 鉄道で移動する人が車窓から建物で行われているアクティビティを見ることができるように配置しました。 そのために土地を入れ替え、 次の段階でこの大きな空間の中にシンボル性の高い建物を持ってくることを考え始めました。

ここまでが基本構想段階です。

基本構想段階での上物のイメージ

〜帯広プロジェクト〜

図12 帯広駅周辺地区における大きな空間づくり

図13 上物のイメージ(帯広)

図14 大きな空間を取り巻く上物の整備イメージ(帯広)

このページへのご意見はJUDIへ

(C) by 都市環境デザイン会議関西ブロック JUDI Kansai

学芸出版社ホームページへ