次々去っては又来る未知の後生と、 それではどういう風に心を通わし、 思いを一つにすることが出来るかが問題なのである。

強いて風景の作者を求めるとすれば、 是を記念として朝に晩に眺めて居た代々の住民ということになるのではあるまいか。

『美しき村』

|

それでは、 最後に、 地域空間づくりのための計画体系を提案したいと思います。 その前に現行の地域計画制度の課題を見ておきます。

現行計画制度の課題

(1)計画の乱立

・計画だらけで地域の全体像が見えない。 抽象的な表現が多い。

・手続きや行政内部の事務が煩雑で非効率になっている。

○土地利用系

国土利用計画(全国)、 土地利用基本計画(都道府県)、 都市計

画、 農業振興地域整備計画、 地域森林計画、 公園計画、 自然環境

保全計画、 国土利用計画(市町村)、 各種まちづくり条例に基づ

く計画……

○総合計画系

全国総合開発計画、 近畿圏基本整備計画、 総合計画(都道府県)、

都市計画区域マスタープラン、 総合計画(市町村)……

○施設整備系

社会資本整備長期計画、 近畿圏事業計画、 都道府県の社会基盤整

備に関する計画、 各種まちづくり条例に基づく計画……

○景観系

景観法、 屋外広告物条例、 各種まちづくり条例に基づく計画……

(2)特に、 土地利用計画制度は複雑で弱体

・五つの個別法は目的も方法も異なる。

・その計画が重複している区域が広く存在する。

・一方で、 どれにもカバーされず、 規制力の弱い区域が広く存在。

|

とにかく、 計画だらけで地域の全体像が見えない、 ということができます。 それにこれらの計画は抽象的な表現が多い。 便宜的に、 土地利用系、 総合計画系、 施設整備系、 景観系と分類しましたが、 これ以外にもたくさんの計画があって、 何が何やら分かりません。 3年間実務をやっても知らないことがたくさんあります。 ましてや一般の方には理解できないでしょうし、 開発などの手続きも煩雑になっています。 行政内部でも事務処理や計画間の調整に膨大なエネルギーを浪費しています。 無駄ですね。

特に、 土地利用計画の制度は複雑で、 目的も方法も異なる5つの個別法(都市計画法、 農振法、 森林法、 自然公園法、 自然環境保全法)が並立して、 それらの計画が重複している区域が広く存在しています。 一方で、 どの計画にもカバーされず、 規制力の弱い区域も広く存在しているのです。

それに、 これまでは景観系の計画が弱かった、 ということも課題に上げられます。

新しい計画制度のあり方

〈参画と協働〉〈目標像の共有〉による地域づくり

↓

○シンプルで分かりやすい計画体系であること

・「空間」づくりの観点から整理

・地域レベルと地区レベルの二層で構成

○計画が具体的であること、 人を元気にすること

|

それでは、 新しい計画体系のあり方とはどのようなものでしょうか。 私は、 「参画と協働」「目標像の共有」がキーワードではないかと考えています。 行政と住民が協力して地域づくりを進めるためには、 その計画はシンプルで分かりやすいものでなければなりません。 このため、 「空間」づくりの観点から計画体系を再整理してはどうかと考えています。 また、 一般の方は、 身近な問題に関心を持ちますから、 緑条例で紹介したように、 計画体系は、 地域レベルと地区レベルの2層で構成するのが良いと考えられます。

そして、 計画が具体的であって、 人を元気にするようなものであることが大切です。

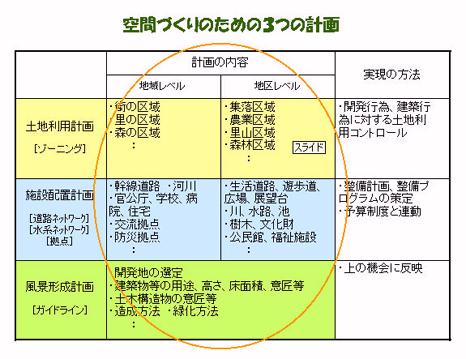

私は、 地域空間づくりの計画は、 この図のように、 土地利用計画、 施設整備計画、 風景形成計画の三つの計画で体系化したいと思います。 そして、 ここで大切なのは、 これらの計画を一体的に計画することです。 これまでは、 例えば、 土地利用は土地利用だけで、 道路は道路だけで、 それぞれ個別に計画されていました。 土地利用と道路は、 いっしょに計画されなければいけません。 風景の計画には、 これらの計画を結んで全体を調整する、 そのような機能と役割があると思います。

この計画体系を一般の方に説明しようとするときには、 さらに簡単に表現するようにしています。

皆さん、 計画の作り方を説明します。 まず「面」の計画を作りましょう。 集落や農地や森などに分けます。 次に「線」と「点」の計画を作りましょう。 道路や川、 拠点となる施設などです。 このとき、 この面と線と点をどのように組み合わせるかが大切ですから気をつけてください。 そうして、 この面と線と点をどのような「質」で作るのかを考えましょう。

こんな按配ですね。 土地利用計画が面、 施設整備計画が線と点、 環境形成計画が質に対応しています。 いつもサッカーに喩えるのですが、 面の計画はDF(ディフェンス)、 線の計画はMF(ミッドフィールダー)、 点の計画はFW(フォワード)です。 DFは「ゾーン」で守りますし、 MFはスルーパスを出したりして「線」を引くのが仕事です。 FWは文字どおり「点」取り屋ですからぴったりでしょう? これは単なる語呂合わせで言っているのではありません。 後で出てきますから覚えておいてください。 面の計画は守備的、 線と点の計画は攻撃的です。

これは、 丹波の土地利用基本計画図、 土地利用に関する5つの個別法が表現されています。 複雑でよく分からないでしょう?

しかも、 さらに、 市町の総合計画にも土地利用計画が定められていて、 こちらは市町ごとに精度がまちまちです。 このような沢山の計画が重なり合っています。

これは緑条例のゾーニングです。 このようにシンプルな1つの計画にしませんか、 と言いたいのです。 これが地域レベルの「面」の計画になっていますね。

そして、 ガイドライン。 これが、 その面をどのように作るのかという「質」の計画になっています。 緑条例とは基本的に、 面と、 その質の計画制度なのです。

すると、 線と点の計画も欲しいということで、 現在、 丹波では街道づくりの計画が検討されています。 面白いことに、 ゾーニングが定められていることで、 道路の作り方も変わってきます。

道路には標準幅員という考え方があって、 同じようなデザイン……拡幅して歩道をつくる、 街路樹を植えて並木にする、 といった形になりがちです。 それは、 道路の空間だけで考えているからです。 沿道の土地利用が想定されていないからです。

|

|

|

現況

|

計画

|

ところが、 例えば、 これが「さとの区域」の道路で、 沿道立地が制限されることが決まっているとすると話は変わってきます。 歩道は片側にしておく、 並木はヤメて田園風景を見せる、 その代わり電柱をなくす、 点景として一里塚風の高木植栽を施す、 イベント時には沿道に景観作物を植える、 といった計画が成り立つのです。

|

|

日置地区の里づくり計画

|

これは、 篠山市日置地区の里づくり計画。 地区レベルの面の計画です。 そして線と点の計画。 桜並木や散策路、 親水路、 大銀杏広場、 農業会館などが計画されています。

|

|

施設整備構想図

|

緑条例は基本的に面(土地利用調整)の計画ですから、 もともとこのような線と点の計画は想定していないのですが、 ワークショップの際に語られた住民の皆さんの夢を絵にしてみたのです。 実現出来るかどうかは差しあたり問題ではありません。 計画を持つこと、 夢を持つことが大切です。

ここで思い出してください。 面の計画は守備的な計画ですから、 計画を作った後は「待ち」の状態、 受け身になります。 実際に開発行為や建築行為が起きたときに、 はじめて計画が機能するからです。 野中地区のように開発圧力の強い地区は別として、 開発圧力が低い地区では、 せっかく里づくり協議会で盛り上がって計画を作っても、 その後は、 協議会が休止状態になってしまいます。

ところが、 線と点の計画は攻撃的な計画です。 計画すると実現したくなるもので、 計画後も協議会の活動が継続します。 前に転がって行くのです。 日置地区では、 既にネームプレートの付いた桜の苗木が川沿いに植えられています。 国道沿いの大銀杏広場を計画して、 土木事務所の支援を受けながら整備しました。

篠山市乗竹地区の里づくり計画。 最近、 作られたばかりです。 同じように、 面の計画、 線と点の計画で出来ています。 (※これらの計画の詳細は、 篠山市のホームページでご覧になれます)

これで、 私の話はお仕舞いです。 ただし、 いまお話ししたことは、 『美しき村』の計画論についての半分に過ぎません。 空間づくりのためのハード面の計画論です。 残りの半分の、 ソフト面の計画論が別に必要です。 計画を作り、 計画を担保し、 計画を実現していくためには、 行政・住民・専門家の三者がうまく連携できるような、 そんな仕組みを構築していかなければなりません。 その話はまた別の機会に、 ということにさせていただきます。

前に

前に  目次へ

目次へ  次へ

次へ

このページへのご意見はJUDIへ

(C) by 都市環境デザイン会議関西ブロック JUDI Kansai

前に

前に  目次へ

目次へ  次へ

次へ