豊中市の方針とその変化

その後、豊中市は1992年に「豊中市千里ニュータウン地区住環境保全に関する基本方針」を導入しました。これは条例に基づいたものではなく、任意の要綱です。戸建住宅地区に関しては、敷地面積230m2以上(70坪以上)と事実上敷地分割を禁止し、中高層住宅地区でも容積率を150%(法定は200%)以下にする内容になっているために、当初は基本方針を適用することに反対運動がありました。

これらの規制には、「建設された当初の住環境を守っていきましょう」という考えが基本にあると思います。またルールが導入されたのは部分的であり、あとは全くの白地の状態であるために、ニュータウン全体としての住環境保全の担保性は低かったのです。

|

|

「基本方針」から「土地利用の考え方」への変化と背景

|

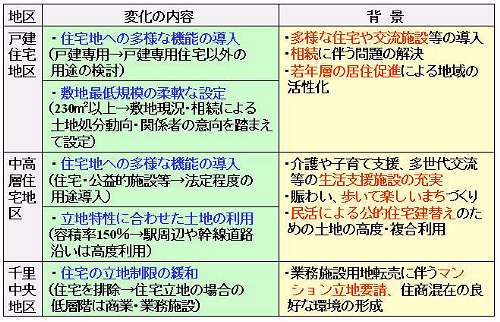

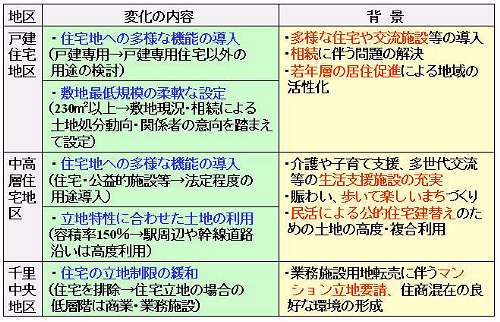

その後、豊中市では2004年に「千里ニュータウンの土地利用の考え方」という新しい要綱を作成しました。これは、これまでの土地利用の考え方から少し方向転換したものといえます。例えば、基本方針では、戸建住宅地の用途は戸建て専用とし、敷地規模は230m2以上としていたのを、地域住民の意向を踏まえて戸建専用住宅以外のいろいろな用途や敷地規模を検討する必要があるとか、中高層住宅地区では多様な機能を導入し、駅や駅周辺では高度化を図る必要があるとか、千里中央地区における住宅の立地の制限を緩和する必要があるとしています。

この要綱が作成されたのにはいろいろな背景があります。まず若い人に住んでもらうためにはいろいろなタイプの住宅が必要です。高齢者のための交流施設や生活支援施設も必要ですし、相続上のいろいろな問題も発生します。千里中央地区で再開発が進んでいますが、事業化のためには住宅を入れる必要があったようです。

このような様々な背景のもと、ニュータウン開発当初の住環境に近い形で保全しようとした基本方針からの転換を図ろうとしたと考えられます。

まとめと考察:更新期におけるルールのあり方

計画当初の住環境に可能な限り近い形で保全しようとしても、それが困難になる様々な課題が生まれ、それらを解決するために柔軟なルールづくりが必要になった。また、地区ごとの多様な課題に対応するためには、行政が一方的に一律のルールを決めるのではなくて、住民が地区ごとに具体的なルールをつくっていくことが必要になったと結論づけました。

|

|

住環境保全ルールの推移

|

|

|

まとめと考察:成熟化過程におけるルールのあり方

|

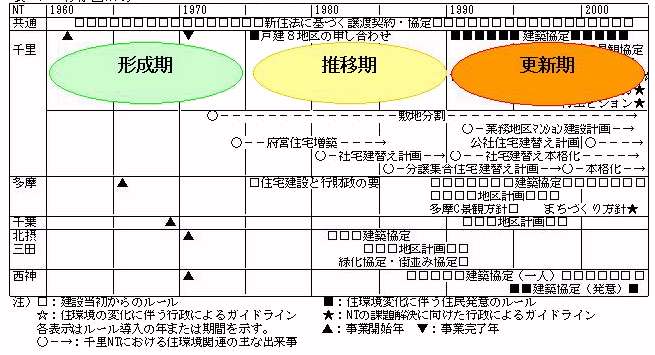

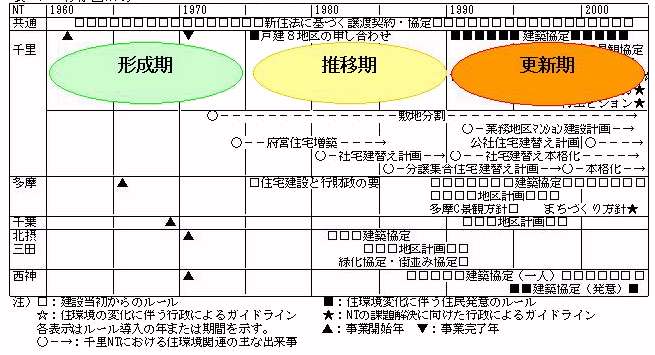

さて、これらのルールは1990年以降に集中的に出てきたのですが、千里ニュータウンが創られた当初から15年間を私は住環境の「形成期(1960〜1975年あたり)」とし、その後の15年は特に問題なく過ぎた「推移期(1976〜1990年あたり)」、そして30年くらい経っていろいろな問題が起こってきた時期を「更新期(おおよそ1990年以降)」としました。

住環境ルールは、なくても住環境が良好な形で保全されれば、それで良いと思いますが、やはりニュータウンは普通の街と違うので、こういったルールが必要であり、初期の15年間の「形成期」は主に開発者がルールを整備し、次の15年間の「推移期」は、主に豊中市、吹田市と住民が作ってきました。「更新期」では、地域の課題が多様化しますから、地域の住民が中心になった、話し合いによるルールづくりが必要なのではないかと結論づけました。

前に

前に  目次へ

目次へ  次へ

次へ

このページへのご意見はJUDIへ

(C) by 都市環境デザイン会議関西ブロック JUDI Kansai

JUDIホームページへ

学芸出版社ホームページへ

前に

前に  目次へ

目次へ  次へ

次へ