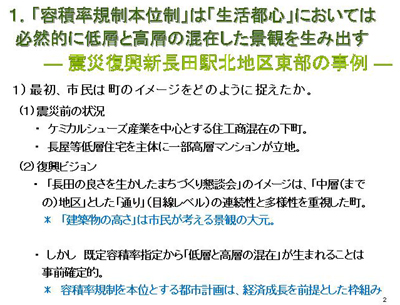

容積率規制本位の都市計画は、「生活都心」においては必然的に低層と高層の混在した景観を生み出す

ここでは「生活都心」と書いているのですが、京都では「職住共存地区」と呼ばれるような場所です。京都に限らず都心には生業を中心として住みかつ働く生活を続けてきた地域があります。こういう地域で、とりわけ容積率規制本位の都市計画(昔は高さ規制本位であったわけですが)が「低層建築物と高層建築物の混在」を生み出しているように思います。

新長田駅北地区東部はケミカルシューズを中心にした住工商混在の生業の町で、震災前には既に低層を中心とした市街地の一部の工場跡地に高層マンションが建ち始めていました。震災後この地区では、まちづくり協議会が「いえなみ基準」を策定し、建築主が「建築事前報告書」をまちづくり協議会に提出する仕組みで建築が行われてきました(『まちづくり協議会とまちづくり提案』学芸出版社)。この「建築事前報告書」のデータから市街地のでき方をうかがうことができます。震災復興は本来、長期間にわたる建築活動をごく短期間に見たことになります。他地域の例ですが、共通する問題があると思いますので、紹介させていただきます。

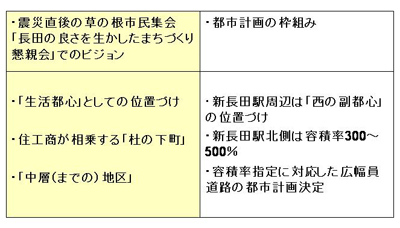

震災直後、長田の草の根的な市民集会の中で一つのビジョンが出されました。それは「生活都心」として位置づけていこう、住工商が相乗する「杜の下町」「中層までの地区」にしようというもにでした。しかし都市計画の枠組みは「西の副都心」という位置づけがあり、容積率は300〜500%、それから容積率指定に対応した広幅員道路の都市計画決定になっています。これは成長時代の都市計画です。

「中層までの地区」にしていこうといっても既定の容積率が大きな問題で、この地区で出来てきた現実の市街地は、高い建築物と低い建築物が混在しています。こうなることは最初からわかっていることでした。これは現在の容積率本位制都市計画の問題点ではないかと思っています。

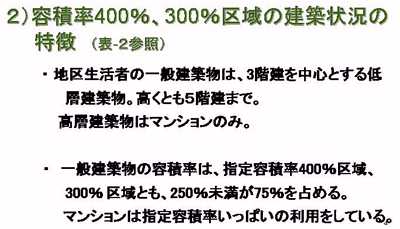

事前資料(pdfファイル) 表2 新長田駅北地区東部の容積率400%、300%区域の建築状況 参照。

新長田駅北地区東部の建築状況では、容積率400%、300%区域の建築状況を見ますと、住民や産業事業者などによる一般建築物(マンション以外の建築)は、3階建てを中心とした中低層建築物です。高層建築物はマンションだけという状況です。

指定容積率400%区域も300%区域も利用容積率が250%未満の建築物が全建築物の7.5割に及びますが、当然のことながらマンションは容積率をいっぱい使っています。

地区の住民や産業事業者などの建築物の高さはせいぜい5階までで、容積率はせいぜい300%までです。、これが職住共存の町の建築の形態の特性だといってもいいと思います。そこに外部からマンション業者により容積率いっぱい使った高層の異質な建築物が混在するという状況をつくりだしているのです。

現行の指定容積率は地区の住民や産業事業者などの建築物をコントロールするには緩すぎ、外部の業者による大規模マンションを許容するだけになっています。

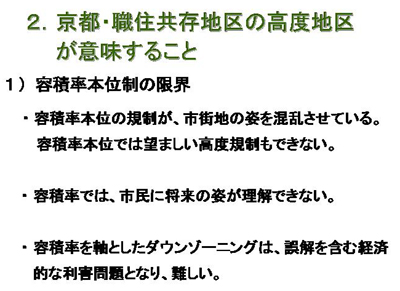

京都・職住共存地区の高度地区が意味すること

こうした容積率本位の今の都市計画は低層建築物と高層建築物が混在して市街地の姿を混乱させているわけですが、これは制度がデザインした市街地の姿と言っては言いすぎでしょうか。一般的に高度規制を決めるときは、既定容積率に配慮しながら決めますので(京都は今回別なのですが)、あまり有効な高度規制ができないのが現実です。専門家でも現行の容積率から町がどういう姿になるのかはわからない、当然市民には全くわからないと言ってもいいだろうと思います。

さらにダウンゾーニングは、基本的に容積率を下げるということなのですが、一般的にみて7〜8割の人は容積率を下げても影響はないはずなのに、経済的な損失を蒙るというある種の誤解で反対するのが現実です。

私が京都の動向に関心を持ってみているのは、我が国の容積率本位の規制体系から高さ本位の規制に抜け出そうとしているという点です。今回の京都の景観政策に対して、多くの市民から支持されているようですが、これは建築物の高さは、市民が市街地の将来像や景観をイメージする“おおもと”であることを示しているのではないかと思います。

高さ本位の規制への転換は、市民が町の形態を描き定めることを可能にする契機になるのではないか、さらに都市計画を市民に分かりやすい都市計画へと規制の体系を変えていく契機になるのではないかと思っています。このような期待をこめて京都のこれからのプロセスを見守っていきたいと思っています。

前に

前に  目次へ

目次へ  次へ

次へ

このページへのご意見はJUDIへ

(C) by 都市環境デザイン会議関西ブロック JUDI Kansai

JUDIホームページへ

学芸出版社ホームページへ

前に

前に  目次へ

目次へ  次へ

次へ