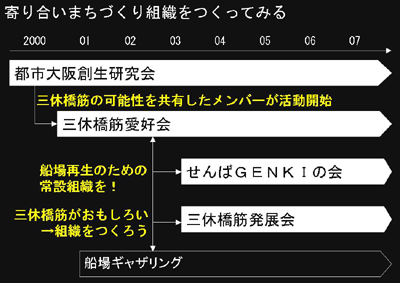

寄り合いまちづくり組織の広がり |

また、同じ方々との交流の中で「三休橋筋発展会」という組織も立ちあげました。この4つについて簡単に説明します。

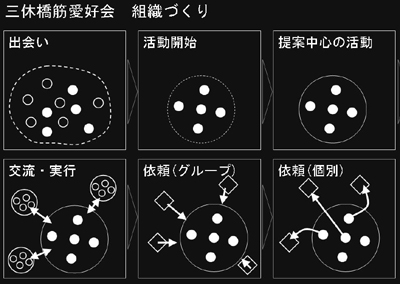

そのうち外部からグループとして、また個別に依頼を受けるようになってきて、いろんな所に顔を出すようにもなってきました。

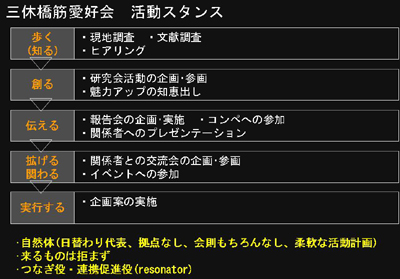

先ほどの説明と併せてまとめてみると、自然体が重要であるということです。話を受けてきた人が代表になり、残りの4人を引っ張る形で、活動場所も会社の会議室でやります。もちろん会則はありませんし、特に活動計画を立てたりもしていません。おもしろいことがあればやるし、声を掛けていただいたらやります。「来るものは拒まず」というスタンスです。

意識していることは、つなぎ役になること、運動を促進をしていくことだと思います。

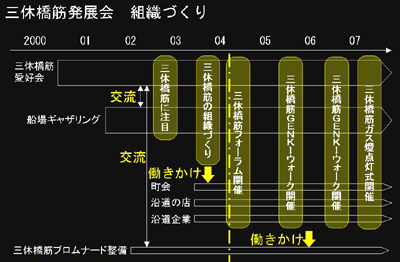

三休橋筋に人を集めようということでフォーラムを行ったり、ガス燈を誘致する活動などを行ったりしてきました。また2002年5月頃から、大阪市さんがプロムナード整備をするという話が出てきました。そこで、三休橋筋発展会が中心になって、整備に対して意見や提案などの働きかけもやってきました。

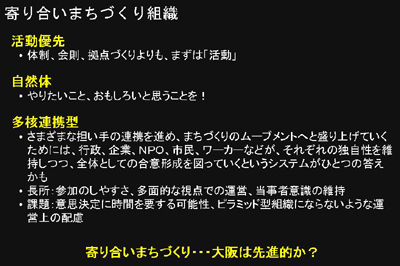

活動が優先で、形を整えることよりも、まずやってみることが大事なのです。また自然体であることも大事で、やりたいことや、おもしろいことをするということです。そしてせんばGENKIの会のような、多角連携型の活動形態を模索することなどが、これから重要になってくるのではないでしょうか。

2年前のJUDIフォーラムで基調講演をされた東京の都市プランナーの簑原先生が、「大阪にこういったボランタリーな活動が存在していることを知らなかった。東京よりも先進的だ」とおっしゃっていました。リップサービスを割り引いても、ちょっといけてるのかなと思いました。

同様に、昨年のフォーラムで基調講演された北川フラムさんが、大阪都心部の近代建築で、アートと大阪のまちでおこなわれている活動をみてもらう大阪アートカレードスコープというイベントを企画されたのですが、その時にも「こうした活動が行われていることはすごいことだ」とおっしゃっていました。「東京には全然伝わっていない」ともコメントされていましたが、知られていないけれども、そこそこいけてるのかなとも感じました。

現在の活動の方向はまちがっていないのではないか、そしてそれを継続し深めていったらよいのかなと感じました。

このように「都市大阪創生研究会」がきっかけとなり、研究の過程で三休橋筋の可能性を共有したメンバーが「三休橋筋愛好会」として活動を進めました。そして船場ギャザリングとの交流の中で、船場再生のための常設の組織として「せんばGENKIの会」ができました。

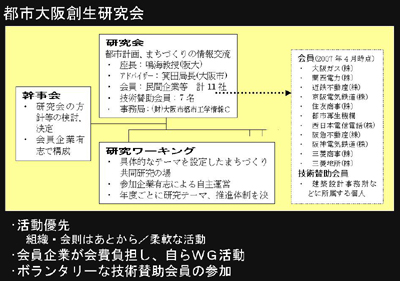

都市大阪創生研究会

簡単に説明すると活動優先という特徴を持っています。組織や会則を作ることはせずに、活動を優先していきました。そして後から会則や組織など必要な体制を作っていきました。会員が会費を負担しているのですが、それに加えてボランタリーにワーキングに参加する賛助会員もいます。

三休橋筋愛好会

創生研のワーキングメンバーの中の5人で何かやってみようとスタートしました。提案中心の活動を続けていくことで、5人という意識も高まってきて、コンペの際に名前を付けました。その後、5人それぞれと様々なグループとの交流が深まり、自分たち5人だけではできなかったけれども、他のグループと交流することで新しいことができるようになってきました。

活動のスタンスとしては、「歩いていろいろなことを調べて知る」こと、「知恵を出して魅力アップする」こと、「出来たものを伝える」こと、「広げる、関わる」ことでムーブメントに繋げていくこと、そして「出来ることは実際に実行する」ということです。いろいろな方と会って刺激を受けることで、最近では実行することが中心になってきています。

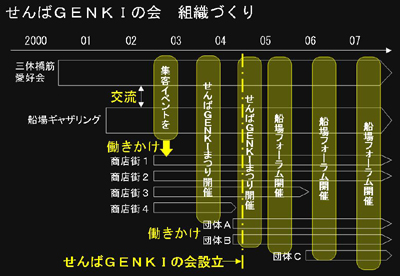

せんばGENKIの会

こうした活動をしていく中で、都市公団のコンペをきっかけに船場ギャザリングとの交流が生まれました。そして彼らの発案で集客イベントをしようということになり、船場の商店街の方々を巻き込んで、せんばGENKIまつりを行いました。そしてこれを継続していく組織として「せんばGENKIの会」を作りました。

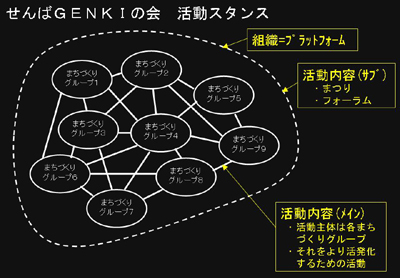

その特徴は、一言で言えばプラットホーム型と言えます。参加17グループそれぞれが主役であり、全体をゆるやかに束ねているのがせんばGENKIの会です。それぞれのグループの活動を活発化するのがメインの役割で、サブの役割としてせんばGENKI祭りやせんばフォーラムの推進役としての役割があります。

三休橋筋発展会

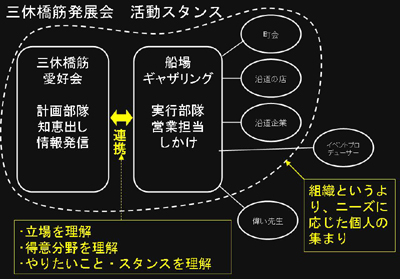

船場ギャザリングとの交流の中で、「三休橋筋がおもしろい!」と感じた方々と一緒に三休橋筋に特化した活動を行うことになり、地元を巻き込んだ活発な活動にしていくために組織を立ち上げようという動きになり、三休橋筋発展会を新たに作りました。三休橋筋にこだわって3月9日午後3時9分に設立総会を行い、町会や沿道の店や企業にも声を掛けました。

我々は発展会にはアドバイザーとして関わっています。商売をされている方が中心になっているのですが、我々が知恵を出したものに対して、実行部隊として具体化を進めてくれる人がいるなど、それぞれの得意分野で役割分担ができています。上手くいっているのは、それぞれの立場や得意分野を理解していることだと思います。ニーズに応じた個人の集まりだと思ってもらっても良いと思います。

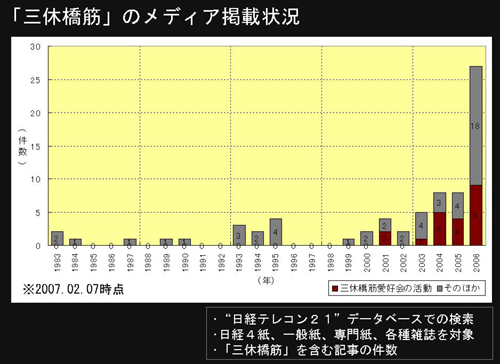

注目されてきた三休橋筋

これは三休橋筋のメディアの掲載状況を、日経テレコムで検索したものです。電子データのみを対象としているため、データ総量自体が年々増えていくので、掲載数が増えていくのは当たり前のことなのですが、それを割り引いても三休橋筋というワードの件数が2000年から増えてきています。特に、昨年一気に増加しました。客観的な数字で見ても、三休橋筋が注目されてきていることがわかります。

大阪のまちづくり

最後に寄り合いまちづくり組織という点で、大阪は先進的なのかということを考えてみます。

このページへのご意見はJUDIへ

(C) by 都市環境デザイン会議関西ブロック JUDI Kansai

学芸出版社ホームページへ

前に

前に  目次へ

目次へ  次へ

次へ