新都心の形成ということ

![]() 神戸の文化・経済の地盤沈下を如何にして回復するかは長年の課題であったわけですが、 ほぼ10年ほど前から、 そのブレークスルーのひとつのトリガーとしてWHO神戸センターについての誘致の話が進められていました。

神戸の文化・経済の地盤沈下を如何にして回復するかは長年の課題であったわけですが、 ほぼ10年ほど前から、 そのブレークスルーのひとつのトリガーとしてWHO神戸センターについての誘致の話が進められていました。

![]() この報告書の基本理念は、 そういう神戸の産業状況の下で、 (1)新たな働く場の確保・・・・これからの社会につながっていく産業を誘致し育てていくこと、 それに、 (2)そのための魅力的な空間の形成・・・・特に、 住機能と併存するような地域整備を行うというものでした。 いずれにしても、 WHOを核として業務、 研究、 文化あるいは商業施設などの誘致を図っていくことになりますが、 その報告書の中に言葉こそありませんが、 それは一言で言えば、 いわばミクストユースのビジネスパークをつくるということであったろうと理解しています。

この報告書の基本理念は、 そういう神戸の産業状況の下で、 (1)新たな働く場の確保・・・・これからの社会につながっていく産業を誘致し育てていくこと、 それに、 (2)そのための魅力的な空間の形成・・・・特に、 住機能と併存するような地域整備を行うというものでした。 いずれにしても、 WHOを核として業務、 研究、 文化あるいは商業施設などの誘致を図っていくことになりますが、 その報告書の中に言葉こそありませんが、 それは一言で言えば、 いわばミクストユースのビジネスパークをつくるということであったろうと理解しています。

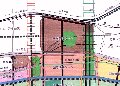

![]() そこで、 震災を経た計画の現状と、 この報告書での新都心のイメージというものとの違いを、 土地利用や施設計画の面から2つの視点で考えてみたいと思います。

そこで、 震災を経た計画の現状と、 この報告書での新都心のイメージというものとの違いを、 土地利用や施設計画の面から2つの視点で考えてみたいと思います。

前に

前に  目次へ

目次へ  次へ

次へ