ギリシア占星術文書目録0363_007アポテレスマティカ(=テトラビブロス)1 |

[人物]

クラウディオス・プトレマイオス(

KlauvdioV Ptolemai:oV)

(後83/90頃〜後168/178頃)

2世紀中頃にアレクサンドレイアで活躍したギリシアの天文学者・地理学者・ 数学者。エジプトのプトレマーイスに生まれ(異説あり)、ハドリアーヌスとアントーニーヌス・ピウス帝の治下、アレクサンドレイアで天文観測を行ない(127〜151)、ヒッ パルコスらの業績に自説を加えて地球中心の宇宙大系を完成、ギリシア天文学を包括的にまとめた『数学大全(

Maqhmatikh; SuvntaxiV)』 (13 巻)を著わした(140頃)。のちに『天文学大系(

Magavlh SuvntaxiV th:V =AstronomivaV)』と呼ばれた本書は、天体の複雑な視運動を、79個もの導円・周転円・離心円を組み合わせることによって計算説明した数理天文学の完結版で、弦長の表や48星座、1028箇の恒星を図示した「星表」を付載。以来コペルニクスが登場するまで14世紀間にわたり、天動説の原典として西方世界において不動の権威を保持した。9世紀にアラビア語に翻訳されて「最も偉大な書 Al-Majis?î』と改称され、イスラーム天文学の発展にも貢献。12世紀にアラビア語からラテン語に同名のまま翻訳されたため、後世『アルマゲストAlmagest』という標題で広く知られるようになった。

彼はまた古代地理学の集大成ともいうべき『地理学概要(Gewgrafikh; +UfhvghsiV)』を著し、数学的方法に立脚して地表を経緯に分かち、当時知られていた約8千に及ぶ土地を位置づける世界地図を作製(投影図法の使用)。地球の円周を控え目に見積ったポ セイドーニオスの概算に依拠したため、特に経度に関して多くの重大な誤謬を含むことにはなったものの、その後15世紀に至るまで地理学の教科書として重んじられた。 ヒッパルコスには及ばないながらも、彼は天体測角器を考案し、月の運動の不規則性(出差)や、光の屈折法則および大気差(大気による星の光の屈折)などを実験や観測を通じて発見した。屈折率について論じた『光学(ラ)Optica』の他、『テトラビブロス(TetravbibloV)』の名で知られる4部から成る占星学書、さらに音楽や哲学に関する著作も残している(アラビア語によって伝えられた作品が多い)。

主著:『数学大全(天文学大系)Almagest』13巻

『地理学概要Geographike Hyphegesis』8卷

『Planisphaerium』(天球の極射影法について)

『Analemma 』(日時計の正射影について)

『テトラビブ ロス Tetrabiblos (Tetrabiblion)』 (過去の占星術の知識の集大成)

『ハルモニカHarmonika』3卷(音階について)

『光学Optica』(全5巻中第2〜4巻が残存)

その他。

(松原國師『西洋古典学事典』)

『テトラビブロス(四書)』には、プトレマイオスにとって基本的な合理性である思考の整然性というものが、著作全体の構成や体裁にみられる。すなわちそれは体系として現れているのである。第1巻は占星術の仕組みについてであり、占星術は第2巻で論じられる全般占星術と、第3、第4巻で論じられる個人占星術あるいは出生占星術の2つに分けられる。この第3、第4巻はさらに3つに分けられる。最初は誕生前の出来事、2番目は誕生時に起こること、そして3番目は誕生後に起こることに関係がある。このうち3番目は第4巻全体で論じられる。各巻にはこれから提示するものの順番を読者に伝える序文があり、第3巻第4章には最後の2巻のための詳細な‘目次’がある。プトレマイオスは天文学のこの部分を「哲学に合った」ものにするために、最善を尽くして説明している。

(テスター『西洋占星術の歴史』)

[底本]

TLG 0363

Claudius PTOLEMAEUS Astrol., Math.

A.D. 2

Alexandrinus

TLG 0363.007

Apotelesmatica (= Tetrabiblos)

Astrol.

E. Boer and F. Boll,

Claudii Ptolemaei opera quae exstant omnia, vol. 3.1, Leipzig: Teubner, 1940 (repr. 1957): 1-213.

1.T.

(1)

クラウディオス・プトレマイオスの

『アポテレスマティカ』からの引用の

第1巻

1.C.

(T)

クラウディオス・プトレマイオスの『アポテレスマティカ』からの引用の

以下 の内容が第1巻に含まれる。

(1)序

(2)星学による知は把握可能である、しかしどこまで〔把握し得る〕か、ということ。

(3)有益でもあるということ。

(4)惑動する星々の力能について。

(5)善行する星と悪行する星について。

(6)男性性の惑星と女性性の惑星について。

(7)昼間の諸惑星と夜間の諸惑星について。

(8)太陽に対する諸々の組み合わせ形体の力能について。

(9)恒星の力能について。

(10)1年の季節について。

(11)4方位の力能について。

(12)至分宮、平分宮、充実宮、二重身宮について。

(13)男性宮と女性宮について。

(14)組み合わせ形体を共有する諸々の1/12について。

(15)命令する宮と、等しく服従する宮について。

(16)見つめ合う宮と等しい力能を有する宮について。

(17)無縁な宮について。

(18)各々の星の諸々の宿について。

(19)三角宮について。

(20)高揚宮について。

(21)諸々の区界の構成について。

(22)諸々のトポスと各〔トポス〕の度数について。

(23)諸々の顔と屋根付き戦車と、そういったものらについて。

(24)結合と分離とその他の力能について。

1.1.

(T)

序

(1) 星学(ajstronomiva)による予知という目的を具備するものらには、おお、シュロスよ、最大にして君臨的なものが2つある、1つは配置でも力能でも最初〔星学固有〕のもので、これによって太陽・月・星々の相互と大地との諸々の動きの、そのつど生じる諸々の組み合わせ形体を我々が把握するところのもの、第2はそれらの諸々の組み合わせ形体の自然的固有性によって、取り巻かれていているものらの諸々の効験的変化を我々が精査するものであり、第1のものは固有性を有し、第2のものとの結びつきから得られる目的をたとえ達成しなくとも、自身の選択的観想によって、わたしの固有の論文〔『アルマゲスト』〕において、 (2)そなたのためにできるかぎり立証的・体系的に詳説されているものである。第二の、さほど自立的ではない〔方法〕については、我々は目下、哲学に調和した仕方で説明をしてみよう、〔その目的は〕真理を探究するひとがこの方法の諸概念を第一の、揺るぎない科学の確かさと比較することがないようにするためである。というのも、真理を探究する人は、個々の事物の中に見出される物質的性質の弱さや予測不能性を、この第二の方法のせいにするにしても、たいていのより一般的な出来事が包括するものからその原因を引き出していることがこんなに明白である以上、 (3)受け容れ可能な範囲内にある研究が怯むことはないであろうからである。しかし、到達しがたいことはすべて万人において容易に非難されがちな自然を有するが、上記の2つの把握のためには、最初の〔把握に対する〕中傷は完全な盲目であろうが、第2の〔把握に対する中傷〕は、尤もらしい出発点を有するから(というのは、幾つかの事柄の観照困難さは、理解しがたい目的の思いをもたらすか、知られた事柄の逃れがたさと目的さえも無用として粉砕するから)、このような予知の可能性と有用性との双方の尺度を、個々に解説する前に短く考察してみよう、先ずは可能性から。

1.2.

(T)

星学による知は把握可能である、しかしどこまで〔把握可能〕か、ということ。

(1) さて、ある力能がエーテル的・不変的自然から地球の全領域に分配され浸透しているため、全体にわたって変化するのは、月下界の第一元素たる火や空気が、エーテル内部における諸々の動きに取り囲まれ、転向させられ、今度は自余のすべて(土も水も、それらの内にある植物も動物も)転向させるからである、ということは (2)少し考えるだけで、万人にとって明澄なことである。というのも、太陽は、取り囲むものとともに、地球上のあらゆるものらに常に何らかの仕方で影響を与えているからである。〔それは〕年の季節の移り変わりによって、動物の生殖、植物の稔り、水の流れや、身体の変化をもたらすのみならず、またその日ごとの回転によっても、熱、湿、乾、寒を正しい順序で、また天頂に対する我々の類似した組み合わせ形体に応じて (3)供給してくれるのである。月もまた、地球に最も近い天体として、非常に豊富にその発出を我々の地上に授けており、たいていのものらは、非魂のものらも有魂のものらも、これ〔月〕に共感し、ともに転向し、河川はその〔月の〕光に応じて流れを増減させるし、海は出入りに応じてその固有の衝動を転向させる、植物たちや動物たちも、全体的あるいは部分的に、 (4)それ〔月〕とともに満ちたり減少したりする。さらに、恒星と空を通過する惑星の通過は、多くの場合、空気の暑く、風が強く、雪に覆われた状態を意味する。それに応じて物事が影響を受けるのである。 (5)地上の事柄も親密な状態となる。今や、それら〔恒星・惑星〕の相互に対する組み合わせ形体の共有も、何らかの仕方での出会いと配分の組み合わせによって、多様・多彩な変化を成就し、太陽の力能が、定められた一般的な性質と混成されるが、それは残りの〔惑星〕のいずれかにおいて共働ないし邪魔が生じ、また、月が同道の時、半月の時、満月の時により明るく輝き出、星々が出現の時、消滅の時、接近の時に (6)より回帰的、より曖昧となるが如くである。だが、これらの事柄がこのように観想されるなら、すでに混合された事柄がそれら〔天体〕の動きによってどのようにか定められるのが必然であるばかりでなく、種子の発生や結実を、そのとき取り囲むものの親しい性質へと結びつけることも〔必然〕であるということは、整合的だと (7)万人に思われるであろう。実際、農民たちや牧人たちの中でより観察力のある者たちは、盛りのときや種子の植え付けの際に結果する風から、来るべき結果の性質を推測する:そして総体的に、太陽・月・星々によってより明白な組み合わせ形体の共有によるより大雑把でより特徴的なものらは、自然的にではなく、ひたすら観察的に考察する人々のもとでも、 (8)より大きな力能やより貧弱な配置に由来する事柄つまり、季節や風の年による相違(というのは、これらの原因はたいてい太陽だから)は、まったくの私人たちのもとでもさえ、いやむしろ言葉なき生き物のあるものらにおいて、たいていは予知されていることを我々は目にするが、しかしそれほどではないものらは、すでに必然的に観測を習慣とする者たち、例えば船乗りたちによって〔予知されていることを我々は目にする〕、〔彼らは〕あるいはまた諸々の恒星と太陽との共通の組み合わせ形体によってより周期的に生起するかぎりの、 (9)嵐や風の個々の徴候を〔予知するのである〕。しかしながら、彼らは無経験故にこれらそのものの時間や場所を正確に看取することもできず、惑星の周期的な動きを知ることができないので、 (10)誤りをおかすことになる。それでは、あらゆる星々、太陽、月の動きをば、トポスも時間も忘れられることなく、諸々の組み合わせ形体のどれひとつも彼に忘れられることがないよう確知しているが、さらに上界の不断の研究から、それらの一般的諸自然をば、前提そのものにおける能動的〔諸自然〕でないにしても、少なくとも力能における能動者を──例えば、太陽の〔能動者〕を熱すること、月の〔能動者〕を湿らせることというように──把握し、自余の事柄についても同様にして、万事の混合から性質の固有性をこれこれしかじかであると自然学的であると同時に容易に把握することが充分である、その都度の現象の状況から、例えばより暑いかより湿っぽいというように、 (11)云うことが可能となり、また 一人一人の人間においても、その組成時に取り囲むものから、その身体はこれこれしかじかであり、彼の魂はしかじかであるというように、個人的気質の一般的特徴を察知できないはずがあろうか。また、ある状況はこれこれしかじかの混合に適合し、繁栄をもたらす可能性があるが、他の状況はそんなに適合せず、危害をもたらすという事実を利用して、その時々の出来事についても予言できないはずがあろうか。 (12)もちろん、このような把握の可能性は、これらの事柄や似たような事柄によって洞察できるのである。

不可能性を理由にした批判は、尤もらしくはあっても、適切ではないということをば、次のように精査してみよう。何故なら、第1には、仕事をしっかりとしなかった者たちの失敗は、多くの部分から成る偉大な観想における如く多く、真実を求める人たちにさえ、遇運に基づく〔仕事〕という評判をもたらしたが、〔その評判は〕正しくない:そういうことは知識の〔力の無さ〕ではなく、手がける者たちの (13)力の無さだからである。次にまた、たいていの人たちは、金儲けのために、別の術知をこの〔術知の〕名前のもとに偏見のある暗黙の信念を要求し、私人たちを瞞して、多くの事柄を予言し、何ら自然を有さない事柄を予知すると思われるが、より探求的な人たちには、自然を有する事柄にまで、これによって予言することを等しく難じる衝動をもたらすのだが、それも不必要である:なぜなら、哲学までやめるべきでないのは、これ〔哲学〕を余計視する者たちの中には (14)邪悪な者たちがいて、これが軽視するからである。そうであるにもかかわらず、はっきりしているのは、ひとが諸学に可能なかぎり厳密、真性に没頭したとしても、彼はしばしばしくじることがあるが、それは述べられたことのいずれかのせいではなく、行事の自然そのものや、約束の大きさと比較した (15)弱さのためである、ということである。なぜなら、一般的に、質料の性質に関する観想はすべて、特に、数多くの不等なものらから混ぜ合わされる〔観想〕は、推測であって確実性がないことに加えて、諸々の惑星の往古の共通の組み合わせ形体 — これに基づいて、前代の人々によってかの〔星々〕について観察された諸々の予兆をば、現在同様である〔星々〕と我々は合致させるのである — にも〔確実性はなく〕、これらも多かれ少なかれ (16)類似することは可能だが、長い周期のせいで、厳密に不変ということは決してなく、天界の万象と大地とを厳密にもとにもどす [001] ことは〔決してない〕、もしひとが、理解できない事柄の理解と知識に関して虚妄をもっていないか、全然もっていないか、少なくとも人間に感知される時間には完了しないかぎり〔推測であって確実性がない〕、結局、この理由で、前提となる範例が不等なため、諸々の予言も (17)時として間違うことになるのである。そこで、取り巻くものに起こる出来事の考察については、これが唯一の困難であり、そこにおいては天体の動きに何らの原因も (18)援用されていない。だが、出生占いや、一般的に各人の個人的混合に関しては、構成されたものらの固有性の属性や生まれたものらそのものを見ることは小さなことではなく、偶然事でもない。なぜなら、種子の違いは種族の固有性に対して非常に大きな力能を働かせる、取り囲むものと地平とが同じとき、種子のおのおのを、一般的に親らの形姿の型(例えば人間や馬やその他のものらの)へと圧倒するからである。また出生のトポスは組成されるものらについて (19)小さくない変化をつくる。というのも、種子が種的に同じである、例えば人間的な〔種〕であり、取り囲むものも同じである場合、生まれるものらは地方の相違によって身体的にも魂的にも大いに異なっている。かてて加えて、上述のすべての前提が相違しないときは、育ちと習慣が人生の個別的な、生活の中で特定の方法に影響を与えることに寄与するのであり、これらの各々が、もし取り囲むものに由来する諸々の原因といっしょに掴まれるのでないなら、後者はできるかぎり最多の力能を有するが、前者はこれにとって全然という場合は、こういった事に関して天象の動きだけから万事や最終的でないこともすべて判別することが理解できると信じる人々に、 (20)多くの困難をもたらすことができる。

事情、以上のとおりであるとき、このような予知が間違うことが時にあるからと、その〔予知の〕すべてまでを拒否するというのは、しばしば間違うからと操舵術まで失格審査するのと同じく、ふさわしいことではなく、また逆に、これ〔予知〕にあらゆることを要求するのもわれれにとって〔ふさわしいことでは〕なく、かくも偉大で神的な報告を喜び、その可能性を歓愛すべきものと考えるのが〔ふさわしく〕、さらにまたそれ〔予知〕にあらゆる事を要求することも我々にとって〔さわしくなく〕、人間的・手探り的に共に愛美し、それ〔予知〕のために完全には体系にまで引き戻せられなかった場合にも、共に愛美するのが〔ふさわしい〕、あたかも、病気そのものについても、病人の個性にいても、医者たちに何事かを要請する場合、その場合にも種族や地方や成育、あるいはまた何らかのすでに生起した事柄の前提のようなものに立腹することがないように。

1.3.

(T)

有益でもあるということ。

(1) それでは、星学による予知は可能であり、取り巻くものそのものにおける諸々の出来事や、そのような原因から人間どもに随伴する事柄(それはつまり力能の、身体と魂との行為の重要事、それらの長い期間や短い期間における受苦、さらにまた、身体に対しては富の獲得や同棲、魂に対しては名誉や誉れのように、外的なものらの支配や、第一のものらに編みこまれた自然性を有するかぎりのものら)だけまでは先行したということは、 (2)概要的に我々によってほとんど明らかになった。残るところは、前述の事柄のうち、先に短く有用性の考察をするために、有用性そのものの力能を定義した上で、いかなる仕方で、また、いかなる目的でかを議論しよう。なぜなら、魂の善きものらに眼を向けるなら、そこにおいて我々が人間的なものらと神的なものらとの綜観者となるところの、このような予知の僥倖や喜びや総体的な満足を助長するものとは (3)何であろうか。片や、身体に属するものらに目を向けるなら、そのような把握は、各混合における適切さにとって何よりもすぐれて親しいものが何で適切なものが何かを知悉した者たちとなる。だがもしそれが富とか名声とかそういったものらの助けにならないものであれば、あらゆる哲学についても同じことを主張することができよう:なぜなら、〔哲学は〕自分自身のためになるかぎりのことは何ひとつ手に入れることはないからである。いや、それ故にこそ、あれにもこれにも有罪判決を下すのは義しくない、より大きなものらへの寄与を放棄することになるからである。

(4) 総体的に調査する者たちに明らかになるのは、把握の無用性を非難する者たちは、最も主要な事柄には何ものにも注目せず、ただこのことだけに──つまり、どこからみても完全に将来に起こる事柄の予知は余計である、それもまったく単純にして、判別容易ではない〔ということだけに注目して〕。なぜなら、第1に (5)考察すべきは、必然的に出来する出来事についても、その思いがけなさが呆然自失的騒ぎと度外れた歓喜をつくるのに特にうまれついているが、予知することの方は、遠い事柄を現存する事柄のようにその世話に魂を慣らせ、訓練し、やって来る事柄のおのおのを心安らかにしっかりと受け取ることを具備する。 (6)次に〔考察すべき〕は、万事が人間どもにとって、上界の原因によって、何か不壊の神的な命令によって各人ごとに立法されていて、必然的に結果していて、何か他の原因が単純に反抗することはできないかのように考えるべきではなく、定業・不変の神性によって永遠に効験〔成就〕されるが、地上の変化は定業の移ろいやすき自然にしたがって、 (7)出来事ごと結果ごとに〔効験される〕ように、また、或る事柄は、より一般的な天体の位置のせいで人間どもに結果するが、各人に固有の自然的重要性からではないというように、取り巻くものの大きな避けがたい方向転換において、〔例えば〕大火あるいは疫病あるいは大洪水のために大挙して滅びる場合のように、より少しの原因は、より大きくより強力な〔原因〕に服従するのであるが、各々一つの自然的な固有の混和〔気質〕において〔結果する事柄〕の方は、小さな、取り巻くものに与る諸々の反感に (8)〔起因する〕のである。なぜなら、これらの〔区別〕が以上の如くに把握されるとき、明らかなのは、一般的にも個別的にも [002] 、どんな反作用よりも無敵にしてより大きな第一原因が属するかぎりの諸々の出来事、これらは結果するのが絶対に必然でもあるが、そうでないかぎりのものらの方は、これらのうち反作用に遭遇するものらの方は転覆容易なものになるが、融通の利かぬものらの方は、これも第1自然に整合するのだが、しかしながらこれは無知によるのであり、もはや強さの必要性によるのではない。 (9)で、端的に自然的な初めを有するものらすべてにも、同じことが起こっているのをひとは目にするだろう:というのも、諸々の石も植物も生き物も、さらにまた諸々の傷や病状や病気のうち、あるものらは必然的に何かを為すよう生まれついているが、あるものらは (10)反対のものらの何ものにも反対しない。そこでこのように考えて、人間どもに結果する事柄をも、空虚な思念のもとに従事することのない自然学者たちは、このような予知によって予告するのであるが、一方は能動因が数多く且つ大きい故に避けがたいが、他方はその逆ゆえに回避できるからである、それはあたかも、医師たちのうち、病気を診断できるかぎりの者たちは、完全にお手上げの〔病〕と助けの (11)余地のある〔病〕とを予知する。だが、変更可能な事柄の場合に聴従すべきは、これこれの混合に、取り巻くもののしかじかの固有性において、前提となる割合の多寡が向けられれば、出生占い師に、しかじかの病状が随伴するだろう、この疵が蔓延ないし化膿ないし炎症を作りこむというときには医師に、金属占い師には、 (12)磁石は鉄を引き付けると、〔云う〕ときのように:なぜなら、これらの各々が、反作用するものらの無知ゆえに放置されるなら、第一自然の力能に徹頭徹尾付随し、疵は、対処療法を受けると、化膿とか炎症を引き起こすこともなく、磁石は、大蒜がこれをこすると、鉄を引き付けることもないが、まさにこれらの事象は、自然的にや運命的に反発したのであるように、そのように前者についても、片や、人間どもに将来結果する事柄が知られないか、あるいは知られはするが、反作用を及ぼすものらには与れずして、万事が完全に第1自然の連鎖に服するか、片や、予知され精通して、諸々の手当に今度は自然的に運命に従って精通して、あるいは完全に起こらないとか、より程よい〔事柄〕となる。 (13)だが総じて、このような力能は、大雑把に観照される事柄と個別的に〔観照される〕事柄とについて同じであるので、一体いかなる理由で、一般的な事柄については万人が、予知の可能性をも防御することの有益さをも信じる── (14)例えば、諸々の季節、諸恒星の徴候、月の諸々の組み合わせ形体を予知することをたいていの人々は同意し、それらの守りに多大な前慮をなし、暑さに対しては冷やすことのできる事柄をいつも顧慮し、冬に対しては温めることに顧慮し、総じて自分たちの自然をよく混和されるようにと前準備し、なおもまた諸々の季節や船出の安全のためには諸々の恒星の兆候を見張り、盛りや植えつけ開始のためには、月の光の満ちる際の組み合わせ形体を〔見張り〕、こういった事柄のひとつも、不可能とも無用ともけっして蔑ろにすることはない──、 (15)ところが、片や、自余の固有物の混合に由来する個々の事柄(例えば、寒ないし熱の多寡、各々のものにおける特異性)については、一部の人たちは予知がやはり可能だと考えることもなく、多くの事柄を予防できる予知があると〔考えることもなく〕、それどころか、一般的に熱に対しては、自分たち自身をあらかじめ冷やせば、焼熱病は軽くなることが明らかであるので、似たようなことが、この混合を熱の過度に増加させる特定のものらに対しても (16)働くことが可能である。もちろん、このような過ちの原因は、個別的な〔事柄〕の予知の難しさと不慣れであり、これは、その他のほとんどすべての事柄においても不信を作りこむものであり、反作用の力能はたいてい予知と結びついておらず、その所以は、このような完璧な状況は、不可変事や防禦不可事や起こりうる結果事に関してのごとく、 (17)支障なく仕上げられる。

しかし、想うに、当の予知に関しても、完全には無謬ではないにしても、少なくともその可能性は大いなる真剣さに値すること明らかであり、防御的〔仕方〕に関しても同じ仕方で、たとえ万事の治療的〔〕でないにしても、幾つかのことに関しては少なくとも小さくとも、歓愛し喜び、 (18)利得は偶然ではないと考えるのがふさわしい。

で、どうやら、これらの事がかくのごとくであることに同意して、特にこの術知のこのような力能を先導したのがアイギュプトス人たちで、彼らは星学による予知に医術を完全に結びつけた。というのは、将来起こる事柄は不動にして変更不能という一種の思念が彼らにあったならば、取り巻くものに由来する、あるいは、現存する一般的にして部分的な諸状況に対して一種の回避や防禦や治療を (19) 組織することはなかったであろう。ところが実際は、次席の諸自然において反作用できるものを、運命的ロゴスの第2の場において、彼らのもとで占星医術と呼ばれるものによる体系によって、その有用・有益な〔力能〕を予知の力能に結びつけたのである、その結果、星学によっては、前提となる諸々の混合の性質や、取り巻くもののせいで将来起こる諸々の出来事や、それに固有の諸原因を知ることになるが、これらの知や諸々の助けの〔知〕を欠けば、たいていの場合失敗する、〔その所以は〕あらゆる身体ないし病状〔受苦〕にとって同じ対応があるわけではないからだが、占星医術によっては、各人に親密な共感性ないし反発性によって、将来起こる病状の予防も、現在進行中の〔病状〕の治療も、 (20) 過つことなく可能なかぎり果たすのである。

いざ、ここまでの事柄は、我々によって要約的に予型されたとしよう。今は導入的な仕方によるロゴスを形成しよう、各天象の能動者そのものに関する個性から始めて、古の人々によって自然的仕方で調和させられた伝統に整合的に、しかし、先ずは太陽と月という惑星の力能から始めよう。

1.4.

(T)

諸々の惑星の力能について。

(1) 太陽は、その有性である能作性を、熱することと弛やかに乾燥させることに保持している:このことが他の〔諸惑星〕よりも我々にもっともよく感得されるのは、その大きさと、刻々と変化するものらの活動によってであるが、その所以は〔太陽が〕我々の頭頂のトポスに近づけば近づくほど、ますます我々をそのような情態にするからである。

(2) 他方、月は、その力能の大部分を湿に有するが、その所以は明らかに地球への近さ、湿の蒸発のせいであるが、かかる情態こそ、逆に身体を成熟させ、その大部分を腐敗させる:だが、太陽からの照明のおかげで加熱にも穏やかに与っているのである。

(3) だがクロノスの〔星〕は、おそらく太陽の温かさと、地球のまわりの水分の蒸発とから同時に最も遠く離れているので、おもに冷やす性質と、冷やすことによって穏やかに乾燥させる性質をもっている。 太陽と月に対する組み合わせ形体の観察によって

(4) アレースの〔星〕が特に乾燥させ熱する自然本性を有するのは、火色の親密さと、太陽の軌道がそのやや下にあるので、太陽への近さの故である。

(5) ゼウスの〔星〕は、力能の能動的な性質を有するが、それはその動きが、クロノスにおける冷と、アレースにおける熱との中間に生ずるからである:というのは、熱すると同時にまた湿らせもし、下にある球によって生じる風によってより暑くなる故に、能動的となるからである。

(6) またアプロディーテーの〔星〕も、能動的性質の点では〔木星と〕同じであるが、〔活動は?〕反対である。なぜなら、太陽に近いゆえに穏やかであるが、月のように自身もとくに湿っぽく、固有の光の大きさ故に地球を取り巻く湿気からの蒸気をとっておくからである。

(7) ヘルメースの〔星〕はたいてい等しく、時には(黄経的に太陽の熱から決して遠く離れていないので)乾燥的で、湿の退潮と解され、時には(月の最も近地的球上にある故)今度は湿っぽいと解される:両方において変化を急ならしめるのは、太陽そのもの廻りの鋭い動きによってのように、息を吹きこまれるからである。

1.5.

(T)

善行する星〔吉星〕と悪行する星〔凶星〕について。

(1) これら〔の星〕がそういうふうであるのは、4つの流れのうち2つは正銘にして活動的、すなわち熱性にして湿性(というのは、万物はこれらによって構成され生長するから)だからであるが、2つは破壊的にして受動的、すなわち乾性にして冷性(万物はこれらによって今度は分断され滅亡する)のであり、惑星のうち2つ、つまりゼウスの〔星〕とアプロディーテーの〔星〕、さらにまた月を、古人たちが善行する〔星々〕と解したのは、その善良さと、熱と湿に富んでいるからであるが、クロノスの〔星〕とアレースの〔星〕を逆の自然本性の活動〔星〕としたのは、一方はあまりの冷たさ、一方はあまりの乾燥のせいである。だが、太陽とヘルメースの〔星〕とは、その自然本性の共通性ゆえに、自余のどの〔星々〕にどちらが近づこうとも、これを力能ある星にして一層生長する〔星〕となす〔と解した〕。

1.6.

(T)

男性性の惑星と女性性の惑星について。

(1) あらためて、諸自然の第一の素性は2つ、つまり男性性と女性性であり、上述の諸力能の湿の有性の〔力能〕は何にもまして女性的であるからには(というのは、一般的にこの部分がより多く備わるのがあらゆる女性的なものであり、その他は男性的なものらにより多く備わるのだから)、当然、月とアプロディーテーの〔星〕とは、より多くを湿のうちに有するゆえに、女性的な〔星々〕として、太陽とクロノスの〔星〕とゼウスの〔星〕とアレースの〔星〕は男性的な〔星々〕として、だがヘルメースの〔星〕は、湿の有性にも乾の有性にも等しく活動的な〔星〕として、両方の素性に共通の〔星〕として (2) 我々に引き継いだのである。彼らが謂うには、星々が男性になったり女性になったりするのは、太陽との諸々の組み合わせ形体に依る(というのは、夜明けの先行する星々のときは男性になるが、夕方の後続する星々のときは女性になるから)が、また、地平線との〔形態〕にも依る:なぜなら、上昇点から天の中央まで、あるいはまた、降下点から地平下の反対の天の中央までの組み合わせ形体には東空の星のように男性になるが、自余の西の1/4には西空の星のように女性になる、というのである。

1.7.

(T)

昼間の〔諸惑星〕と夜間の〔諸惑星〕について。

(1) 同様にまた、時間を形成するものらのうちこれら2つの最も明白な隔たりは、そのなかにある熱と積極性とのゆえにより男性的な昼の〔隔たり〕と、そのなかにある湿りと休息を与えることとのゆえにより女性的となった夜の〔隔たり〕だから、結局、夜間の〔隔たり〕としては月とアプロディーテーの〔星〕とを、昼間の〔隔たり〕としては太陽とゼウスの〔星〕とを、ヘルメースの〔星〕は以前と共通で、夜明けの組み合わせでは昼間の〔星〕として、夕暮れには夜間の〔星〕として、伝承してきた。 (2) 伝統では両グループに破壊的な性質の2惑星を割り当ててもいる。しかしこれは同じ自然学的原因ではなく、その反対の原因のためである。つまり、善い混和の惑星と関係のある似たような惑星は、善いことに作用する力を増大させるが [003] 、もし破壊的な惑星の混和には合わない惑星がそれらに交わると、害を及ぼす力は弱められる。したがって伝統では、冷たい土星は温かい昼に、そして乾いた火星は湿った夜に割り当てられる。そこでそれぞれは混合のためにしかるべき均衡を保ち、正しい混合を生むような、グループにふさわしい一員となるのである。

1.8.

(T)

太陽に対する諸々の組み合わせ形体の力能について。

(1) 実際、もはや、太陽と組み合わせ形体を共有する〔星々〕からも、月と3つの惑星〔土星・木星・火星〕は、おのれらの親らの力能における増減を掴むのである。というのは、月は、上昇から第1半月までの増大期には、より多く湿の能動者となるが、第1半月から満月までは、熱の〔能動者〕、満月から第2半月までは乾の、第2半月から (2)消失〔=新月〕までは冷の〔能動者となる〕。惑動するが夜明けのみの〔星々〕は、上昇〔heliacal rising〕から第1静止状態まではより湿っぽいが、第1静止状態から反対までは、より熱く、反対から第2静止まではより乾燥し、第2静止から (3)沈みまではより寒い。明らかなのは、それらが互いにも関連しているとき、我々を取り巻くものに質の甚大な相違を成就し、それぞれの固有の力能はたいてい持続するが、組み合わせ形体を共有する〔星々の力能〕によって量の点で転向させる、ということである。

1.9.

(T)

諸々の恒星の力能について

(1) 次に続くのは、諸々の恒星の諸自然をも、その固有の活動性にしたがって言及することであるから、惑動する〔星々〕の諸自然と等しく説明して、それらについて観測された特異性をも披露しよう:先ず第1には、中央の軌道そのものに形状を有する〔星々〕の〔特異性〕を。

(2) そこで、白羊宮の頭部の〔星々〕は、アレースの〔力能〕とクロノスの〔力能〕とに等しく混ざった活動性を有する。

だが口の部分の〔星々〕は、ヘルメースの〔力能〕とクロノスの〔力能〕に穏やかに〔混ざった活動性を有する〕。

だが後ろ肢の部分の〔星々〕は、アレースの〔力能〕に。

だが尾の部分の〔星々〕は、アプロディーテーの〔力能〕に。

(3) だが、金牛宮の〔星々〕のうち、切断線上の〔星々〕は、アプロディーテーの〔力能〕とクロノスの〔力能に〕穏やかに等しい混和を有する。

プレイアデスの〔星々〕は、月とアレースの〔力能〕とに〔等しい性格を有する〕:だが、頭部にある〔星々〕のうち、ヒュアデスの明るくて幾分赤黄色い〔星=アルデバラン〕は「松明」とも呼ばれるが、アレースの〔力能〕に:

自余の〔星々〕はクロノスの〔力能〕と、ヘルメースの〔力能に〕穏やかに:

だが、角の先の〔星々〕はアレースの〔力能〕に。

(4) 双子宮の星々のうち、足の上にある〔星々〕は、ヘルメースの〔力能〕とアプロディーテーの〔力能〕に穏やかに等しい性質を共有する:

だが太腿のところにある明るい〔星々=カストールとポリュックス〕は、クロノスの〔力能〕に:

だが頭部にある2つの明るい〔星々〕のうち、先行する〔頭部〕にあるひとつは、ヘルメースの〔力能〕に:〔これは〕アポッローンの〔星〕とも呼ばれる:だが後続する〔頭部の星〕は、アレースの〔力能〕に:で、ヘーラクレースの〔星〕とも呼ばれる。

(5) だが巨蟹宮の〔星々〕のうち、足〔眼?〕にある2つの〔星々〕は、ヘルメースと同じ、アレースの〔力能〕には穏やかな活動性をする。

だが爪にある〔星々〕はクロノスとヘルメースと同じ〔活動性〕を〔及ぼす〕:

だが胸にある雲のような星団は「飼い葉桶」と呼ばれるが、アレースと月の〔力能〕に:

だがその両脇にある2つの〔星々〕は驢馬と呼ばれ、アレースの〔力能〕と太陽に。

(6) だが、獅子座界隈の〔星々〕のうち、頭部にある〔星々〕2つは、クロノスの〔力能〕に等しく、アレースの〔力能〕にゆるやかに活動性する:

だが喉部にある3〔星〕はクロノスに〔等しく〕、ヘルメースにゆるやかに:

だが心臓部の明るい〔星〕は王冠と呼ばれ、アレースの〔力能〕とゼウスの〔力能〕とに〔等しく〕:

臀部にある〔星〕と尻尾の上にある明るい〔β星〕は、クロノスの〔力能〕とアプロディーテーの〔力能〕に:

大腿にある〔星々〕はアプロディーテーの〔力能〕に等しく、ヘルメースの〔力能〕に弛やかに。

(7) 処女宮にある〔星々〕のうち、頭部にある〔星々〕と南の翼の先端にある〔星〕は、ヘルメースの〔力能〕に等しく、アレースの〔力能〕に弛やかな活動性を有する:

だが翼の残りの明るい〔星々〕と、腰帯の〔星々〕は、ヘルメースの〔力能に等しく〕、アプロディーテーの〔力能〕に弛やかな〔活動性を〕:

北の翼にある明るい〔星〕は、「葡萄摘み教え」〔乙女座ε〕と呼ばれ、クロノスの〔力能〕とヘルメースの〔力能〕に:

いわゆる「麦の穂」は、アプロディーテーの〔力能〕に等しく、アレースの〔力能〕に弛やかに:

足の先と裾にある〔星々〕は、ヘルメースの〔力能〕に〔等しく〕、アレースの〔力能〕に弛やかに。

(8) だが、天蝎宮の爪にある〔星々〕のうちその先にある〔星々〕は、ゼウスの〔力能〕とヘルメースの〔力能〕とに同様の状態である。

だが中央にある〔星々〕は、クロノスの〔力能〕に〔等しく〕、アレースの〔力能〕に弛やかに。

(9) 天蝎宮の身体にある〔星々〕のうち、額にある明るい〔星々〕は、アレースの〔力能〕に等しく、クロノスの〔力能〕に弛やかに同じ〔活動性〕をもたらす:

身体にある3つの〔星々〕— その中の真ん中のより明るい〔星〕は、アンタレースと呼ばれるが、アレースの〔力能〕と等しく、ゼウスの〔力能〕に弛やかな〔活動性をもたらす〕:

体節にある〔星々〕は、クロノスの〔力能〕に等しく、アプロディーテーの〔力能〕に弛やかに:

針の上にある〔星々〕は、ヘルメースとアレースの〔力能に等しい活動性を〕:

雲のごときと呼び名される星団は、アレースの〔力能〕と月に〔等しい活動性を〕。

(10) また人馬宮近辺の〔星々〕のうち、矢の鏃の上にある〔星々〕は、アレースの〔力能〕と月に等しい活動性を有する:

また弓と引き手の周りの〔星々〕は、ゼウスの〔力能〕とアレースの〔力能〕に〔等しい活動性を〕:

顔にある星団は、太陽とアレースの〔力能〕に〔等しい活動性を〕:

また両翼と南にある〔星々〕は、ゼウスの〔力能〕に等しく、ヘルメースの〔力能〕に弛やかな〔活動性を〕:

また,足のところにある〔星々〕は、ゼウスの〔力能〕とクロノスの〔力能〕に〔等しい活動性を〕:

また尻尾の上にある4枚の翼は、アプロディーテーの〔力能〕に〔等しく〕、クロノスの〔力能〕に弛やかに〔等しい活動性を〕。

(11) 磨羯宮における〔星々〕のうち角の上にある〔星々〕は、アプロディーテーの〔力能〕と同様に、アレースの〔力能〕には弛やかに〔活動性する〕。

口部にある〔星々〕は、クロノスの〔力能〕と〔同様に〕、アプロディーテーの〔力能〕には弛やかに:

足と腹部にある〔星々〕は、アレースの〔力能〕とヘルメースの〔力能〕とに〔等しく〕:

尻尾の上にある〔星々〕は、クロノスの〔力能〕とゼウスの〔力能〕とに同様に。

(12) 宝瓶宮近辺の〔星々〕のうち、両肩にある〔星々〕は、左手と上衣にある〔星々〕とともに、クロノスの〔力能〕とヘルメースの〔力能〕とに等しい情態にある:

大腿の上にある〔星々〕は、ヘルメースの〔力能〕にはより多く、クロノスの〔力能〕にはより少なく:

水の流れの中にある〔星々〕は、クロノスの〔力能〕に等しく、ゼウスの〔力能〕には緩く。

(13) 双魚宮近辺の〔星々〕のうち、南の魚〔南の魚座(Piscis Austrinus)ではない〕の頭部にある〔星々〕は、ヘルメースの〔力能〕には同じだが、クロノスの〔力能〕には弛やかに活動性を有する。

身体の中にある〔星々〕は、ゼウスの〔力能〕とヘルメースの〔力能〕とに〔同じ活動性を〕。

尻尾の上と南の縄の上にある〔星々〕は、クロノスの〔力能〕に〔等しく〕、ヘルメースの〔力能〕に弛やかな〔活動性を〕:

北の魚の身体の中と背骨の中にある〔星々〕は、ゼウスの〔力能〕に〔等しく〕、アプロディーテーの〔力能〕に弛やかに:

北の縄の中にある〔星々〕は、クロノスの〔力能〕とゼウスの〔力能〕とに:

結び目の上にある明るい〔星〕は、アレースの〔力能〕に〔等しく〕、ヘルメースの〔力能〕に弛やかに。

獣帯より北にある〔星々〕について。

(14) また、獣帯より北にある星座のうち、子熊座近辺の明るい〔星々〕は、クロノスの〔力能〕に等しい性質と、アプロディーテーの〔力能〕に弛やかな〔性質〕を有する。

また、大熊座近辺の〔星々〕は、アレースの〔力能〕に。

またその尻尾の下の「巻き毛」の星団にある〔星々〕は、月と、アプロディーテーの〔力能〕に。

(15) ドラコーンの中にある明るい〔星々〕は、クロノスとラテースとの〔力能〕に。

ケーペウスの〔星々〕は、クロノスの〔力能〕とゼウスの〔力能〕とに。

牛飼座近辺の〔星々〕は、ヘルメースの〔力能〕とクロノスの〔力能〕とに。だが明るくてやや黄味が勝ったアルクトゥルスと呼ばれる〔星〕は、アレースの〔力能〕とゼウスの〔力能〕に。

(16) 北の花冠にある〔星々〕は、アプロディーテーの〔力能〕とヘルメースの〔力能〕とに。

「膝をついた男」〔=ヘーラクレース座〕の中にある〔星々〕はヘルメースの〔力能〕に。

竪琴座にある〔星々〕は、アプロディーテーの〔力能〕とヘルメースの〔力能〕とに。

カッシエペイアにある〔星々〕は、クロノスの〔力能〕とアプロディーテーの〔力能〕とに。

(17) ペルセウス座にある〔星々〕はゼウスの〔力能〕とクロノスの〔力能〕とに:だが、戦刀の柄の中にある星雲は、アレースの〔力能〕とヘルメースの〔力能〕とに。

御者座の中にある明るい〔星々(最も明るいのがカペラ)〕は、アレースの〔力能〕とヘルメースの〔力能〕に。

蛇遣い座にある〔星々〕は、クロノスの〔力能〕に〔等しく〕、アプロディーテーの〔力能〕には緩く。

(18) その蛇近辺の〔星々〕は、クロノスの〔力能〕とアレースの〔力能〕とに。

矢座にある〔星々〕は、アレースの〔力能〕に〔等しく〕、アプロディーテーの〔力能〕には緩く。

鷲座近辺の〔星々〕はアレースの〔力能〕とゼウスの〔力能〕とに。

海豚座の中にある〔星々〕は、クロノスの〔力能〕とアレースの〔力能〕とに。

(19) 馬座〔ペーガソス〕にある明るい〔星々〕は、アレースの〔力能〕とヘルメースの〔力能〕とに。

アンドロメダー座にある〔星々〕はアプロディーテーの〔力能〕に。

三角座の〔星々〕はヘルメースの〔力能〕に。

獣帯星座の〔軌道〕よりも南にある〔星々〕について。

(20) 獣帯よりも南にある星座の中にある〔星々〕のうち、南の魚〔最も明るいのがFomalhaut〕の口にある明るい〔星〕は、アプロディーテーの〔力能〕とヘルメースの〔力能〕に等しい活動を有する。

ケートス近辺の〔星々〕は、クロノスの〔力能〕に。

オーリーオーン座近辺の〔星々〕のうち、両肩の上にある〔星々〕は、アレースの〔力能〕とヘルメースの〔力能〕とに:だが残りの明るい〔星々〕は、ゼウスの〔力能〕とクロノスの〔力能〕とに。

(21) また〔エリダノス〕河にある〔星々〕のうち、末尾の明るい〔星=Achernar〕は、ゼウスの〔力能〕に:だが残りの〔星々〕はクロノスの〔力能〕に。

兎座の中にある〔星々〕は、クロノスの〔力能〕とヘルメースの〔力能〕に。

だが犬座近辺の〔星々〕のうちその他の〔星々〕はアプロディーテーの〔力能〕にだが、口の周りの明るい〔星=Sirius〕は、ゼウスの〔力能〕にと、アレースの〔力能〕に緩く。

(22) プロキュオーン座にある〔星々〕は、ヘルメースの〔力能〕にと、アレースの〔力能〕に緩く。

ヒュドラ座にある明るい〔星々。最も明るいのがAlphard〕は、クロノスの〔力能〕とアプロディーテー〔力能〕に。

クラテール座にある〔星々〕は、アプロディーテーの〔力能〕に〔等しく〕、ヘルメースの〔力能〕に緩く。

(23) 烏座近辺の〔星々〕は、アレースの〔力能〕とクロノスの〔力能〕とに。

アルゴー座の明るい〔星々=Canopus and Var〕は、クロノスの〔力能〕とゼウスの〔力能〕とに。

ケンタウロス座近辺の〔星々〕のうち、人間の身体上の〔星々〕は、アプロディーテーの〔力能〕とヘルメースの〔力能〕に:だが馬の中の〔星々〕はアプロディーテーの〔力能〕とゼウスの〔力能〕に。

(24) また野獣座近辺の明るい〔星々〕は、クロノスの〔力能〕に〔等しく〕、アレースの〔力能〕に緩く。

祭壇座にある〔星々〕は、アプロディーテーの〔力能〕に〔等しく〕、ヘルメースの〔力能〕に弛やかに。

また南の花冠にある明るい〔星々〕は、クロノスの〔力能〕とヘルメースの〔力能〕とに。

1.10.

(T)

1年の季節について。

(1) さて、星々の各々自体の力能は、古人によって次のような観測を得ている。つまり、年毎の季節は春・夏・秋・冬という4つであるが、このうち春は、寒さが過ぎ暑さが始まる広がりのせいで、湿に過剰を有する:また、夏が熱に過多を有するのは、我々の頭頂のトポスにおける太陽の近さのせいである:また、秋が乾燥に過剰を有するのは、暑熱が過ぎ去ったことによる湿気の吸収のせいである:また、冬が寒さに過多を有するのは、太陽が我々の頭頂のトポスから (2)消えるせいである。まさにそういう次第で、獣帯は、輪であるから、自然本性的に初めをもたないが、春分点から始まる1/12、つまり、牡羊座の〔1/12=宮〕をあたかも有魂の動物のように全体の初めと仮定した [004] のは、あたかも、春の過剰な湿気を獣帯の開始とし、残りの季節を後続されるのであるが、それは、どんな動物でも最初の年齢 [005] が春に平行して湿気のより多くを有して柔軟にしてなお且つ繊細であるが、盛りに至るまでの第2の〔年齢〕は、夏に平行して暑さをより多く有し、第3の〔年齢〕は、すでに盛りをすぎてもはや滅びの過多の初めにあり、秋に類似して乾燥に過多を有する故に、だが最後の、分解にいたる〔年齢〕は、まさしく冬と同様、冷に過多を有するからである。

1.11.

(T)

4方位の力能について。

(1) 同様にまた、地平の4つのトポスと方角も、一般的に吹く風もここにその始まりを有するのであるが、そのうち一方、日の出の方角で吹く風そのものは、乾燥にその過多を有する、太陽がそこにあるときに、夜間に湿らされたものらがそのとき初めて乾燥しはじめる故である:また、それ〔太陽〕から吹く風、これを我々は共通してアペーリオーテース〔「太陽の方角から吹く風」〕と呼ぶのであるが、〔この風は〕無湿にして (2)乾いている。他方、南において〔吹く風〕そのものが最も熱いのは、太陽の南中の強熱のせいと、我々の住まいする世界の南への傾きにおいてそれら〔南中〕をより多く傾かせる故である:またそこから吹く風は、これを普通には我々はノトスと呼ぶのであるが、 (3)熱くて充足的である。他方、日没の方のトポスはそれ自体が湿であるのは、太陽がそこにあるとき昼間に吸収したものらをそのとき初めて湿らせはじめる故である:またそこからもたらされる風は、これを我々は共通してゼピュロスと呼ぶのであるが、新鮮にして (4)湿っぽい。他方、北方のトポスはそれ自体最も冷たいが、それは昼間住まいする世界の傾きにおいて、熱の原因である太陽の南中が、あたかも太陽が逆南中にある太陽のように、それよりより多く通過する故である:そこから吹く風は普通ボレアスと呼ばれるが、冷たくて苛烈である。

またこれらの事柄の決定も、あらゆる仕方でそのつど諸々の混合を判別するのに有用である。例えば、 (5)観察容易なのは、諸季節・年齢・方角といったものらのこのような情態についても、星々の力能の活動性がどうであるかという 親らの体制においては、例えば自然本性的に熱っぽい者たちは熱の点で、湿っぽい者たちは湿の点でというように、性質をより非混和的にして且つその活動性をより強力なものとして強化するが、反対の〔体制において〕は、熱い者たちは乾において、湿っぽい者たちは乾燥において、またその他〔の性質〕においても同様に、混合によって混ぜ合わされる性質の比に応じて〔強化する〕のである。

1.12.

(T)

至分宮、平分宮、充実宮、二重身宮について。

(1) 以上の事柄がかく述べられたからには、続くは、獣帯1/12宮そのものに固有の伝統的な自然本性をも集めることであろう。というのは、それらの各々のより広汎な混和は、そこに生じる季節と比例するからである。で、それらの固有性といったものらは、太陽、月、星々との親密性( oijkeivwsiV) [006] からも構成され、純粋に1/12そのものだけの、それ自体において且つ相互に対して観察される諸々の力能を、 (2)それは以下に我々が詳述せんとするものである。

それでは先ず、いわゆる至分宮、昼夜平分宮、固定宮、二重身宮には違いがある:というのは、至分宮は2つ、夏至から第1である3巨蟹宮の30度と、冬至から第1である (3)磨羯宮の〔30度〕である。これらは生起した〔宮〕からその名称を採っている:というのは、太陽はこれらの〔宮の〕初めにあるときに転換し、時間の支配星の緯度における交替の逆に方向転換し、巨蟹宮では夏にし、磨羯宮では冬にするからである。2つの宮は昼夜平分宮、つまり春分から第1の1/12すなわち白羊宮と、秋〔分〕から〔第1の宮〕の〔1/12〕すなわち天秤宮である:またこれらもまたもや生起した〔宮〕から名づけられる oijkeivwsiV) [007] のは、太陽がそれらの初めにくると、夜間を昼間に完全に等しくするからである。

(4) その他の8つの1/12のうち、4つは固定宮と呼ばれ、4つは二重身宮と〔呼ばれる〕:固定宮とは至分宮と昼夜平分宮、つまり金牛宮、獅子宮、天蝎宮、宝瓶宮であるが、それらを支配する季節のうち、太陽がそれらにあるとき、湿や熱や乾や冷がより多く且つより強く我々に影響し、そのときには天候は自然本性に無節度となることなく、我々はすでにそれらに長い間さらされ、それゆえ (5)それらの強さ以上に強く敏感に感受する。

二重身宮とは、固定宮に後続する双児宮、処女宮、人馬宮、双魚宮のことで、その所以は固定宮と至分宮との間に平分宮としてあって、2つの天候の自然的固有性の終わりと初めを共有しているかのごとくだからである。

1.13.

(T)

男性宮と女性宮について。

(1) さらにまた同様に、1/12のうち6つを男性的・昼間的自然に、6つを女性的・夜間的〔自然〕に〔人々は〕配分した。そしてこれらに互い違いの配置が与えられるのは、昼間は夜間と、男性は女性と軛に繋がれ、 (2)常に近くにあるからである。他方、我々が云った理由によって始まりは白羊宮に採られるが、同様にまた男性が初めとして先行するのだが、それは、能動性が力能の点でいつも受動性に先立ち、1/12である白羊宮とさらにまた天秤宮も男性宮にして昼間宮と思われているが、まさにその所以は、昼夜平分軌道がそれによって全体〔宇宙〕の最初にして最も強力な周期を仕上げ、これに続く〔宮〕が、 (3)我々が謂ったように、互い違いの配置に聴従するからである。

しかしながら、一部の人たちは、男性〔宮〕と女性〔宮〕との配置を、上昇する1/12(これこそホーロスコポスと呼ばれるものである)を、男性宮を初めとして用いる。なぜなら、何人かの人びとが至分宮の初めをも月の宮から採るのは、これ〔月〕が自余のものらよりもより速く転換するからであるように、彼らがホーロスコポスを男性宮から始めるのは、これ〔初め〕が他の〔星々〕よりも速く転換する故に一部の人たちが至分宮の初めをも月の宮から取るように、男性宮の〔初め〕もより東にある故に (4)ホーロスコポスから始めるからである:また或る者たちも同様に1から再び配置を使うが、或る者たちはすべての1/12を分けて、ホーロスコポスから天の中央までと、降下点から地平下の天の中央までの男性宮を導き、日暮れには、残りの2つの1/12の女性宮を導く。

(5) 他にも、1/12に幾つかの付加を、それらに関する図形から合致させるのだが、わたしが言うのは例えば四足動物〔宮〕、陸棲動物〔宮〕、嚮導〔宮〕、多産〔宮〕、そういったものらで、その原因と顕現が自発的であるので、枚挙が過剰だと我々が考えたのは、こういう配座(そこにおいて予報の有用性が現れる)の性質が予め提示され得るからである。

1.14.

(T)

組み合わせ形体を共有する星々の1/12について。

(1) 獣帯〔軌道〕の諸部分のうち互いに親密なのは先ず第一に組み合わせ形体を同じくする〔宮〕である。これらは2つの直角、つまり、6つの1/12すなわち180度の隔たりを内包するかぎりの〔宮〕と、直角の1+1/3、つまり4つの1/12すなわち120度の〔隔たりを内包する〕かぎりの〔宮〕と、さらにまた直角の2/3つまり2つの1/12 すなわち

(2)60度の隔たりを内包するかぎりの〔宮〕である。

これらの隔たりだけが考察された理由は、以下の事柄から我々は学知できよう。というのは、隔たりの〔角度〕のロゴスが自明であるのは、その会合が一直線上に形成されるからにほかならない。しかし、協和のためにこそ最重要な2つの部分と帯分数〔3/2と4/3〕とが取られ、さらに分数は1/2と1/3であるとして、これらをに直角からなる衝に当てはめるとすると、1/2の方からは矩が、1/3の方からは六分と三分が得られる。

(3)帯分数についていえば、3/2および4/3という比を、直角であるから三分の一対座と六分の一対座の間にある矩に当てはめると、3/2の方は矩と六分の一対座の比になっているし、4/3は三分の一対座と矩になっている:しかしながら、これら共通の組み合わせ形体を等しくするものらのうち、三分の一対座と六分の一対座とが調和的と呼ばれる所以は、いかなる男性的〔宮〕あるいは女性的〔宮〕に属そうとも、6つの同族の1/12と混合されるからであるが、四分の一対座のものらと隔たっているものらとが不協和である所以は、同族のものらの反対側に定位置を取るからである。

1.15.

(T)

命令する宮と、等しく服従する宮について。

(1) 同様に、命令する〔宮〕と服従する〔宮〕とは、昼夜平分点の兆しの同じ〔宮〕か、あるいはまたいずれかの〔宮〕から等しく隔たった形をもつ区分が言われるが、それは等しい時間で上昇し且つ下降し、 (2)等しく並行しているゆえである。これらのうち、夏の半円上にあるものら〔白羊宮・金牛宮・双児宮・巨蟹宮・獅子宮・処女宮=赤道の北にある獣帯〕は命令する〔宮〕と呼ばれ、冬の〔半円〕上にあるものら〔天秤宮・磨羯宮・人馬宮・磨羯宮・宝瓶宮・双魚宮=赤道の南にある獣帯〕は服従する〔宮〕と〔呼ばれる〕が、それは前者の太陽は夜より昼をより長く、後者ではより短くするからである。

1.16.

(T)

見つめ合う宮と、互いに等しい力能を有し合う宮について。

(1) さらに彼らが謂うには、至分宮の同じ星(それがどれであれ)から等しく離れた諸部分は、互いに等しい力能を有する oijkeivwsiV) [008] 、というのは、太陽がそれらの各々に入座すると、昼間は昼間に、夜間は夜間に、親らの刻限の間隔を等時間に効験する故である、と。これが互いに見つめ合うとも言われるのは、上述の事由とともに、それら〔の宮〕の各々が地平線の同じ諸部分から上昇し、同じ〔諸部分〕に沈む故である。

1.17.

(T)

諸々の無縁宮について。

(1) 無縁〔宮〕とは、疎遠な区分とも呼ばれ、〔これは〕上述の親密さのロゴスを互いに端的に何ひとつ有さないかぎりの〔宮〕である。これらは命令するものら、ないし服従するものらにも属さず、見つめ合うものら、ないし等しい力能を有するものらにも、さらにまた宣明された4つの共通の組み合わせ形体(衝と三分と矩と六分と)にも属することなく、完全に仲間外れ〔の宮〕で、 (2)1/12の1つか5つ〔の宮〕によって隔たっていて、その所以は、前者は互いに2つで1つの角を取り囲んでいながら背き合っており、後者は、5つ〔の宮〕が全円を不等に分割する(その他の諸々の組み合わせ形体が周囲の区分を不等にするので)ものである。

1.18.

(T)

各々の星の諸々の宿について。

(1) また諸々の惑星も、獣帯軌道の諸部分と、いわゆる宿、三角宮、昂揚宮、区界oijkeivwsiV) [009] 、またそういったものらと同宿する。そして宿の〔体系〕は (2)次のような自然を有する:というのは、12宮のうち最も北の〔宮〕や、その他の〔宮の〕うち我々の頭頂のトポスに近い、それゆえ熱や温もりを発揚させる〔宿〕、つまり、巨蟹宮、獅子宮であるが、これら2つの宮は最大の最も君臨的な〔惑星〕、つまり (3)2つの発光体に宿を割り当てる、獅子宮の男性宮はこれを太陽に、巨蟹宮の女性宮は月に、また整合的に、獅子宮から磨羯宮までの半円を太陽の〔宿〕、宝瓶宮から巨蟹宮までの〔半円〕を月の〔宿として割り当て〕、また整合的に、獅子宮から磨羯宮までの半円を太陽の〔半円〕、宝瓶宮から巨蟹宮までの半円を月の〔半円〕と規定し、その結果、半円の各々で1つの宮が5つの惑星のそれぞれのものとして割り当てられ、ひとつは太陽に、ひとつは月と組み合わせを共有する形体となり、それらの動きの球体と、自然〔4章を見よ〕の固有性と整合的になるようにした。 (4)かくして、クロノスの〔星〕には、自然的に熱とは対照的に寒さが優勢であり、最高層にして光源から遙か遠い帯をもっているので、巨蟹宮と獅子宮に対座するの組み合わせを共有する形体、つまり、善行とは不調和な (5)磨羯宮と宝瓶宮が与えられる。温和で、クロノスの宮の下にあるゼウスの〔星〕には、風が強くて繁殖力のある人馬宮と双魚宮との射手座との2つの宮が、 (6)光源に対する三角宮の隔たりとして、割り当てられた。 続いて、自然的により乾燥していて、ゼウスの〔球体〕の下に球体を有するアレースの〔星〕には、今度は、前者に隣接する、似たような性質を持つ白羊宮と天蝎宮とが、類似した自然を有する1/12として割り当てられ、火星の破壊的で不調和な性質に整合的に、発光体に対して (7)四合の対座を形成するものとして〔割り当てられる〕。 より性穏和にして火星の下にあるアプロディーテーの〔星〕には、天秤宮と金牛宮という非常に豊穣・肥沃な2つ宮 — 六合の隔たりの協和を保持する — が割り当てられが、その所以は、この星が太陽のどちらの側に最大限離れようと、 (8)2つの1/12以上ではないからにほかならない。最後に、水星は、太陽からどちらの側にも1つの1/12以上の隔たりを形成することがなく、他の〔1/12〕の下にあるが、両方の発光体にいかにもより接近しており、双児宮と処女宮という2つの1/2が、あのものらの残りの続く〔宿〕として割り当てられている。

1.19.

(T)

諸々の三角宮について。

(1) 三角宮間の同宿性とは、以下のごとき内容である。すなわち、三角形や等辺形は自分自身に最も合致する〔図形=組み合わせ〕であり、獣帯星座は、〔1つの〕平分点と2つの至点という3つの円によって境界づけられるが、その12の部分は4つの等辺三角形に分割され、第1は、白羊宮・獅子宮・人馬宮を通って、3つの男性宮から混成され、太陽・ゼウス・アレースの宿を有するもので、アレースが太陽の党派にあるので、ゼウスと太陽に与えられている。だが、それの第1の宿の支配権を取るのは、昼間は太陽、夜間はゼウスの〔星〕である。また、白羊宮は平分宮により近いが獅子宮は下至宮に、

(2)人馬宮は冬至宮に〔近い〕。だが、この三角宮は、ゼウスの同宿の支配ゆえに優先的に北になるが、それは、これが豊穣で風がち〔Cf. c.4〕なればこそ、北からの風に親密である:だがアレースの宿ゆえに、南西風という一種の混合を採り、北西を混成するが、それはアレースの〔星〕が、月の党派にして西の女性性を持っているゆえ、これらの風の能動者だからにほかならない。

(3) 第2の三角宮とは、金牛宮・処女宮・磨羯宮を通るもので、3つの女性宮から混成されるので、月とアプロディーテーに整合的に与えられ、これの宿の主星は、夜間は月の、昼間はアプロディーテーに属する。また、金牛宮は夏の宮により近いが、処女宮は平分点に〔より近く〕

(4)磨羯宮は冬至点に近い。またこの三角宮もアプロディーテーの宿の支配ゆえに優先的に南方となる所以は、この星がその力能の熱と湿気ゆえに似たような風の能動者となるからにほかならない:だが、東風の混合を追加したのは、クロノスの宿に磨羯宮が偶在する故に、これも第1の〔風の?〕反対側で親密になるから、南東風を成立させるのであり、これこそクロノスの〔星〕もこういった風の能作者となり、太陽麾下の党派ゆえに、これも日の出の方角と親密な〔星〕だからにほかならない。

(5) 第3の三角宮とは、双児宮・天秤宮・宝瓶宮を通って、3つの男性宮から混成されるもので、アレースの〔星〕には何らのロゴスも有さないが、クロノスの〔星〕とヘルメースの〔星〕には、宿ゆえに〔ロゴスを有し〕、逆にこれらに配分され、昼間は、クロノスの〔星〕がその党派性により宿の支配星となり、夜間は

(6)ヘルメースの〔星〕が〔宿の支配星となる〕。また、双児座の1/12は夏至点のもとにあり、天秤座のは平分宮のもとに、宝瓶座のは冬至の点のもとにある。しかしこの三角宮も、クロノスの〔星〕のせいで優先的には北東を構成し、混合的には北東を構成するが、それは、ゼウスの〔星〕の党派が、昼間のロゴスに対してクロノスの〔党派〕と同宿するゆえである。

(7) 第4の三角宮とは、巨蟹宮・天蝎宮・双魚宮を通るもので、唯一残され、その天蝎宮の宿を通してこれに対するロゴスを有するアレースの〔星〕によってのみ把捉されるもので、党派と獣帯星座の女性性ゆえに、夜間は月が、昼間はアプロディーテーの〔星〕がこれと同宿の主星となり、巨蟹宮は獣の宮と、天蝎宮の方は

(8)冬の宮により多く関係し、双魚宮は平分宮に関係する。またこの三角宮は、アレースと月の同宿の支配のゆえに優先的には西方を構成し、混合的には、アプロディーテーの同宿の支配ゆえに南西を構成する。

1.20.

(T)

高揚宮について。

(1) 諸々の惑動する〔星々〕の高揚とは、次のようなロゴスを有する。すなわち、太陽は白羊宮にあると、高揚して北の半円への変化を起こすが、天秤宮にあると失墜して南の〔半円〕への〔変化を起こす〕から、当然、白羊宮を高揚〔宮〕として自分のものであり、日の長さも自分の自然の熱さもここに於いて増大しはじめるが、 (2)天秤宮はその反対ゆえ失墜〔宮〕と考えている。

しかしクロノスの〔星〕は、今度は太陽に対して、宿に関してと同様、反対の位置を有する〔17章〕ために、天秤宮をば逆に高揚宮として、白羊宮をば失墜宮としてとっている。なぜなら、熱が増大するところにおいて冷が減少し、冷が (3)増大するところ、そこにおいて熱が減少するからである。今度は、太陽の高揚宮である白羊宮において月が同道し、第1月齢、つまり、光の増大の初めを、固有の三角宮の第1宮たる金牛宮において高揚のように、これがそれ〔月〕の高揚宮、 (4)衝である天蝎宮が失墜宮と呼ばれている。

その後では、ゼウスの〔星〕は、北寄りの豊穣な風に効験を有するから、巨蟹宮において最も北寄りとなり、固有の力能を今度は増大し充足させ、ここからこの1/12がその高揚宮を (5)形成し、磨羯宮の方は失墜〔宮を形成する〕。

アレースの〔星〕の方は、自然本性的に熱病的で、最も暑い最も南にある故に磨羯宮にあり、みずから高揚は当然ゼウスの〔星〕の反対で磨羯宮を、 (6)失墜は巨蟹宮をとっている。

さらに、アプロディーテーの〔星〕は自然本性的に湿っぽく、双魚宮においてよりそうなので、ここにおいて湿っぽい春の初めが予兆し、みずからもみずからの力能を増大させ、高揚は双魚宮にとり、失墜は処女宮に〔とる〕。

ヘルメースの〔星〕の方は、逆に、幾分より乾燥しているので、反対側にある処女宮では当然乾燥した秋を予兆し、みずからも高揚するが、双魚宮では失墜するがごとくである。

1.21.

(T)

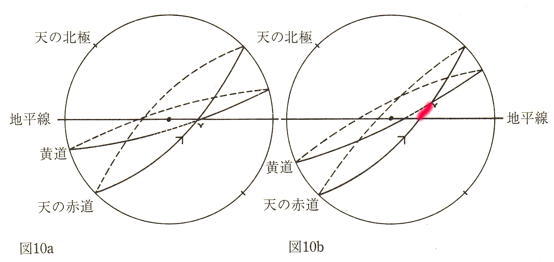

諸々の区界の様相について。

(1) 諸々の区界に関しては、おもに2つの仕方が流通している:1つはアイギュプトス人によるもの(これは諸々の宿の通例の君臨に基づくもの)であり、もうひとつはカルデア人によるもの(三角宮の宿の支配に基づくもの)である。さて、アイギュプトス人によるものは、通常流通しているものだが、 (2) 順序の一貫性も個々の性質の一貫性もこれっぽちも保持しない。〔というのは〕先ず第一に順序に関して、第一位をば時には諸々の宿の主星に与えたが、時には三角宮のそれに与え、また高揚宮の〔主星に〕与えることもあった。例えば、もし彼らが諸々の宿に聴従したのなら、クロノスの星が天秤宮に遇在する場合、これに第一位を与え、〔天秤宮の主星である〕アプロディーテーの〔星〕に与えないのは何故か? また、白羊宮にあるゼウスの〔星〕に与えて、 (3)〔白羊宮の主星たる〕火星に与えないのは何故か? またもし三角宮に〔聴従したの〕なら、磨羯宮にあるヘルメースの〔星〕に〔第一位を〕与えて、アプロディーテーの〔星〕に与えないのは何故か? またもし高揚星に〔聴従したの〕なら、巨蟹宮にあるアレースの〔星〕に与えて、ゼウスの〔星〕に与えないのは何故か? またもしそれらのうち最多〔の度数〕を有する〔星々〕に〔聴従するの〕なら、宝瓶宮に唯一三角宮を有するヘルメースの〔星〕に〔第一位を〕与えて、クロノスの〔星〕に与えないのは何故か? (4) あるいは、総じて磨羯宮にあるヘルメースの〔星〕に第一位を与える所以は、それが獣帯の部分に対して宿の支配権のロゴスを何ら有さないゆえなのか? 自余の順序についても、ひとは同じ類推を見出すだろう。

第二には、区界の数も明らかに

(5) 何ら一貫性を有さない。なぜなら、各1つの星において、あらゆる〔宮〕から集計される数(それらの時間が配分されると彼らが謂うものだが)は、何ら親密なロゴスも立証容易なロゴスももたらさない:たとえ、アイギュプトス人によって同意された合計におけるこの数にどんなにまっすぐに頼っても、性質は宮ごとに変化し、同じ数がさまざまな方法で頻繁に変更される、

(6) 合計は同じなのが見出される。そして、或る人たちが、それら〔区界〕について、すべてのクリマにおける上昇のロゴスをば、各々の星においてどのようにか組み合わせられる時間が、合計すると同じ数量になると説得的に論じたり、学者風に論じたりするのは (7) 嘘偽である。なぜなら、そもそも彼らが聴従する共通の行事 — 昇る〔星々〕の均等な上昇時間(uJperochv)

[010]

に関してさえ真理に少しも近くない構成 — は、下アイギュプトス地方を通る平行線上の、一方、処女宮と天秤宮のおのおのは、38時間とさらに1/3〔上昇時間〕で上昇し、他方、獅子宮と天蝎宮の各々は35〔上昇時間で上昇〕して、後者は35上昇時間以上で上昇するが、他方の処女宮と天秤宮の方はより少ない〔上昇時間で上昇する〕ということを、(8) 〔『アルマゲスト』II.8.の〕図表によって明示されているのである。そのうえ、こういう〔区界?〕を組み立てんと企てた人々も、多衆の間に伝承された区界の数にもはや聴従しないらしく、我々が謂ったように自分たち自身にも真実を有さずに、自分たちの前提を守る目的で、諸々の部分の諸部分を用いるよう強いられているのである。しかしながら、もっと上位の伝統的権威に基づいて多衆にもたらされる〔区界〕は、以下の方法で伝承されている。

(6) 合計は同じなのが見出される。そして、或る人たちが、それら〔区界〕について、すべてのクリマにおける上昇のロゴスをば、各々の星においてどのようにか組み合わせられる時間が、合計すると同じ数量になると説得的に論じたり、学者風に論じたりするのは (7) 嘘偽である。なぜなら、そもそも彼らが聴従する共通の行事 — 昇る〔星々〕の均等な上昇時間(uJperochv)

[010]

に関してさえ真理に少しも近くない構成 — は、下アイギュプトス地方を通る平行線上の、一方、処女宮と天秤宮のおのおのは、38時間とさらに1/3〔上昇時間〕で上昇し、他方、獅子宮と天蝎宮の各々は35〔上昇時間で上昇〕して、後者は35上昇時間以上で上昇するが、他方の処女宮と天秤宮の方はより少ない〔上昇時間で上昇する〕ということを、(8) 〔『アルマゲスト』II.8.の〕図表によって明示されているのである。そのうえ、こういう〔区界?〕を組み立てんと企てた人々も、多衆の間に伝承された区界の数にもはや聴従しないらしく、我々が謂ったように自分たち自身にも真実を有さずに、自分たちの前提を守る目的で、諸々の部分の諸部分を用いるよう強いられているのである。しかしながら、もっと上位の伝統的権威に基づいて多衆にもたらされる〔区界〕は、以下の方法で伝承されている。

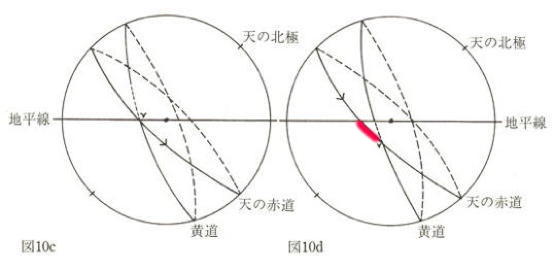

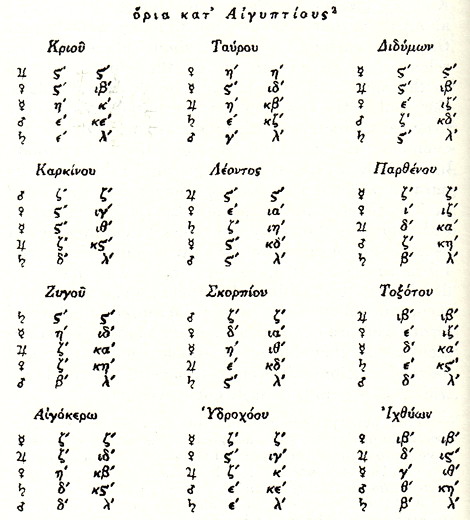

アイギュプトス人たちに依る区界。

〔 (10)(欠)。図表〕

(11) それらの各々の数は以下のようにして集められる:クロノスのは57度、ゼウスのは79〔度〕、アレースのは66〔度〕、アプロディーテーのは82〔度〕、ヘルメースのは76〔度〕:合計360〔度〕になる。

〔カルダイオス人たちに依る区界。〕

(12) だが、カルデア人の方法は確かに単純だがかなり説得性を有しており、諸々の三角〔宮〕の支配権に関する整合性と数量の配列とにおいてはあまり充分ではないが、それにもかかわらず表がなくても、ひとはそれらを容易に判別できるのである。例えば、白羊宮・獅子宮・人馬宮という (13) 第1の三角宮においては、彼らにおけるのと同じ宮の区分を有し、第1は三角宮の主星としてゼウスの〔星〕が取り、次に続く三角宮の〔星〕(ほかならぬアプロディーテーの〔星〕のことを言っているのだが)が続いて、次いでクロノスの〔星〕とヘルメースの〔星〕が続いて〔取り〕、最後には残りの三角宮の主星であるアレースの〔星〕が〔取る〕。 (14) 金牛宮・処女宮・磨羯宮という第2の三角宮においては、再び宮における同じ区分を取るが、アプロディーテーの〔星〕が第1、次いでまたもやクロノスの〔星〕、そしてヘルメースの〔星〕、その後はアレースの〔星〕、最後はゼウスの〔星〕である。残りの2つの三角宮においても、 (15) この配列が共観される。しかしながら、同じ三角宮の2つの主星(クロノスの〔星〕とヘルメースの〔星〕のことを言っているのだが)のうち、宿における配置より先は昼間はクロノスの〔星〕が、、夜間はヘルメースの〔星〕が取る。またおのおのの性質も、かなり単純 (16) である。なぜなら、第一位を占める〔星々〕の配列において、各々の〔星〕の区界の性質も、1つのあらかじめ定められた〔配列〕の1度に掴まれ、最初の〔区界〕にはいつも8度を与え、第2には7度、第3には6度、第4には5度、第5には4度を〔与え〕、かくして宮の30度が (17) 満たされるからである。またこれからの合計も、クロノスの〔星〕のは、昼間のは78度、夜間のは66度、ゼウスの〔星〕のは72ど、アレースの〔星〕のは69度、アプロディーテーの〔星〕のは75度、ヘルメースの〔星〕のは、昼間は (18) 66度、夜間のは78度。全体で360〔度〕となる。

さて、これらの区界よりは、我々が謂ったように、アイギュプトス人の方法による〔区界の〕方が信頼に足るのは、彼ら〔アイギュプトス人たち〕の蒐集がアイギュプトスの著作者たちから有用〔な蒐集〕として言及を認められた故でもあり、彼らから事例として記録された当の出生天宮図と

(19) ほとんど一致する故である:しかしながら、これらの当の著作者たちは自分たちの体系も度数もどこにも表明していないので、彼らの配列に関する同意は、当然、疑われ非難されがちになるだろう。

(20) しかしながら、ちかごろ、多くの箇所で損傷した古写本に我々は巡り会った、〔この写本は〕それら〔区界?〕の配列と数量との自然的で首尾一貫したロゴス、これとともに、上述の出生の度数表と、昔の人々表と一致する表を

(21) 内容とするものであった。だが、この書の叙述部が非常に長く、一種の証明を多数ともなう一方、損傷のために判読しがたかったが、一般的意図そのものが我々に了解・形成できたのは、区界の表そのものが、この書の終わりに配置されていたおかげで、

(22) どうにかこうにか保存されていたおかげである。いずれにせよ、その〔区界の〕全体的意図の型は以下の仕方を有する。すなわち、1/12それぞれの配置に関しては、高揚宮、三角宮、宿が継承される。なぜなら、これらのなかの2つの宿の支配星を有する星は、たとえそれが悪行する星であろうと、

(23) 同じ宮の中で前置される。しかし、このことが結果しない場合には、悪行する星々はいつも最後に置かれ、最初は高揚宮の主星、次いで三角宮の〔主星〕、次いで宿の〔主星〕が、宮の配置の順にしたがって、また、それぞれ2つの主星を持つものは、同じ宮の1つだけを持つものよりも優先されて

(24) 配置される。しかしながら、巨蟹宮と獅子宮とは、太陽と月の宿であるが、これらの光源には区界が与えられないから、配列上より多く奪われる故、悪行する〔星々〕に、つまり、巨蟹宮はアレースの〔星〕に、獅子宮はクロノスの〔星〕に配当され、これら〔火星と土星〕において

(25) それらに親密な配列も保たれる。だが、区界の度数については、同じ宮の内にか、あるいはまた1/4球の続く〔球〕の内にも2つの性格の主星が見つからない場合には、 善行する〔星々〕、つまり、ゼウスの〔星〕とアプロディーテーの〔星〕には、それぞれに7度が与えられ、悪行する〔星々〕、つまり、クロノスの〔星〕とアレースの〔星〕にはそれぞれに5度が、しかしヘルメースの〔星〕は

(26) 共通であるので、30度を満たすために、これには6度が〔与えられる〕。だが、2つのロゴス〔度数〕を有するものら(たとえば、アプロディーテーの〔星〕は金牛宮の宿の支配星、且つ、三角宮である磨羯宮の〔宿の支配星〕となり、月は区界に加えられないので、このような状態にある〔星々〕の各々には、1/4球までの続く〔星々〕には1度余分に配当されるが、これには印が付けられている。

(27) しかし、二重に付加された〔度数〕は自余の単独の〔度数〕から除外されるが、〔それは〕クロノスの〔星〕からはたいてい、次いでゼウスの〔星〕からも〔除外される〕のは、それらの動きのあまりの遅さゆえである。これらの区界の表も以下のごとくである。

プトレマイオスに依る区界。

〔 (29)(欠)。図表〕

(30) そして以上の〔付加〕から、結果は、クロノスのは57度、ゼウスのは79〔度〕、アレースのは66〔度〕、アプロディーテーのは82〔度〕、ヘルメースのは76〔度〕:合計360〔度〕となる。

1.22.

(T)

各々の〔星の〕諸トポスと度数について。

(1) しかし或る者らは、これらよりもっと細かい区分にさえ宿の支配権を分割して、トポスとか度数と名づけた。そうしてトポスを1/12の1/12、つまり、2+1/2度と規定し、その君臨権を連続する獣帯星座に与えるのだが、カルダイオイ人たちの区界の配列に整合的に、他の幾つかの非ロゴス的な配列によって、 (2) 各度数を初めから〔惑〕星の各々に与える者たちもいる。確かにこれらは説得的である<だけ>で、自然学的ではなく空虚なロゴスを持つだけなので、省略しよう:だがもう一方は留意に値するので、言い漏らすことのないようにしよう、つまり、1/12の初めや区界の初めを、至点や分点の兆しに採ることは、じつに理にかなっている。なぜなら、我々が典拠とするものがこのことを明らかにしているからであり、また特に、すでに述べたことから、宮の性質を未来を示すものとして用いないことになるか、あるいは用いたとしてもそれは間違っているのである。 (3) というのは、宮の力を生み出す獣帯の区分(すなわち2至2分点で始まる30度という単位)は前進し、変化しているからである。

1.23.

(T)

諸々の顔と屋根付き戦車と、そういったものらについて。

(1) そこで、星々と1/12のものらとの同宿はほぼ以下のごとくであろう。固有の顔をもつとも言われるのは、それら〔惑星〕の各々が、太陽ないし月に対して同じ組み合わせ形体(それの宿もかのものらの宿に対して)を維持している場合、例えば、アプロディーテーの〔星〕が、発光体〔太陽ないし月〕に対して比率からして六分の一対座の隔たりを形成する場合、整合的には、太陽に対しては夕星として、月に対しては明けの明星として、 (2) 初めからの宿にある、というように。〔それらの星が〕固有の屋根付き戦車とか王座とかそういったものらに就いていると言われるのは、〔それらの星々が〕領有するトポスに、あらかじめ披瀝された仕方のうち2つあるいはまたそれ以上の〔仕方〕で同宿する場合、特に、取り巻く1/12のものらの同等性と、 (3) 本性を同じくする親密性との故である。だがそれらが嬉しいと謂うのは、取り囲む1/12の同族性がそれら〔の星々〕に具わっているわけではない、そうではなくて、同じ党派の〔星々〕に対してかくもはるか遠くから同感性( sumpaqeiva)が生じている、にもかかわらず、共通性の方は、余所余所しく反対党派のトポスを占めている場合に、それらの親密な力能からはるかに弛緩し、取り囲む獣帯星座の不等な混和の効験とは違った、小さな自然のようなものを獲得する場合のごとくである。

1.24.

(T)

結合と分離とその他の力能について。

(1) そして一般的には、先行する〔星々〕は後続する〔星々〕と結合するが、後続する〔星々〕は、それらの中間の隔たりが大きくないかぎり、分離している、と言われる。このようなことは、身体的にも、伝統的な諸々の組み合わせ形体のいずれsにおいても結果する (2):ただし、これらの身体〔=天体〕による結合や分離に対しては、そのそれらの緯度を観測することも有用であるが、それは、中央を通る〔黄道〕の同じ側に見出される交替だけを受け入れる場合であり、共通の組み合わせ形体による〔結合や分離〕に対しては、以下のようなことが余計である、つまり、あらゆる光線がいつもあらゆる方向からもたらされ、且つ、同じ地点つまり大地の中心に集中するからである。

(3) まさしく以上のすべてからして納得しやすいのは、星々の各々の性質は、それら、さらにまた取り囲む1/12の獣帯星座、あるいはまた太陽と諸々の角(まさにこれらについて我々によって述べられた仕方で)に対しての共通の組み合わせ形体に固有の固有性を考察しなければならないということ、力能の方は、先ず第一に、それらが東側にあって、固有の動きに進展的な〔星々〕であることによって(なぜなら、そのときには最高に強力となるから)か、あるいは、西側にあって、奪われる〔星々〕であることによってか(なぜなら、そのときにはより弱い活力を (4) 有するから)である、次いで、地平に対してどうであるかということからも〔考察しなければならない〕:なぜなら、〔星々が〕天の中央にあるか、あるいは天の中央の西側にあるときに特に強力だが、地平そのものの上にあるか、基本点を従えるトポスを占める (oijkeivwsiV) [011] ときは第2位であるが、地平下で天の中央にあるか、東のトポスと組み合わせ形体を共有するときはより弱い。そういうふうでないときは〔=分離しているときは→cf. c. 16.〕、〔星々は〕完全に無力だからである。

2020.11.16. 訳了

Barbaroi!

Barbaroi!