景観の再認識 |

さて、 復興の当初、 建築学会などでは「人々が慣れ親しんできた日常風景の断絶を回避する再建を図ること」が重要であるという考えにたって、 建築系の先生方は様々な議論をしました。 これに対して、 一方で、 元に戻るのが復興ではなく、 もっと発展的復興にしなければいけないという考えがありました。 結果としては後者の意見が勝って、 元に戻るのではなく「元を超える」という発想で色んなプロジェクトが行われました。

しかしそういった文化財への指定が必ずしもうまく行ったわけではありません。

一方で公費解体が言われ、 ただで解体してあげると言ったものですから、 この際新築したいという人がたくさんいて、 補修すれば住める住宅でも解体された建物はとても多いのです。 ですから公費解体が歴史的な建物の滅失に拍車をかけたという側面もあったことは事実です。 結構良い住宅でも持ち主が「文化財なんかごめんだ、 新築したい」と言って、 ちょっと修理すれば住めるような家でもなくなってしまうわけですから、 これが一番大きい問題だったと思います。

建築学会ではこれを問題視しており、 建築の歴史小委員会などでは、 文化財にはなっていなくても地域の大事な建物をリストアップしようという活動が始まっています。

しかしこのたびの中越地震でも、 民家がちょっと被害を受けると、 もちろんそれは文化財でもなんでもないわけですから、 直すより新築の方が良いとなってしまう可能性が高いのです。 この問題はなかなか難問題で、 未だに解決策がありません。

良い町並みを再建しようという動き、 またそういう意図を持って復興に取り組もうという動きがある一方で、 景観などへの配慮なしに再建がどんどん進んだというわけです。

それから震災後5年目くらいに実施した調査結果によると、 新しい町並みに違和感を感じる人や、 これまであった生活風景の喪失感を感じる人も出てきていました。

先ほど申し上げた復興景観づくりをやろうという議論のときに「ハウスメーカーが悪い」というような意見がずいぶん出ました。 市民の感覚ではなかなか理解できないと思いますが、 文化人と言われるような人達は景観を議論するときにハウスメーカーを攻撃するのです。

しかし、 まちに建っている住宅には、 ハウスメーカー住宅が多いわけです。 ではそれをどうするかという回答はなかなか出てこない。

そんな事もあって、 あるときハウスメーカーの人に集まってもらって意見交換会を行ったところ、 いろんなヒントが出されました。

例えば、 ある時期に濃い灰色の外壁パネルの住宅が一斉に建ったときがありました。 なぜそうなったかというと、 在庫が余っていて一番安かったので、 それがパッとはけてしまったという事情があったそうです。

また、 ハウスメーカーの人も「我々もプロだから、 町並みを悪くするために住宅を造っているのではない、 良くしたいという気持ちはある」と言うのですね。 しかし、 どう建てたら良いかという指針が、 ほとんどの地区にはない。 建てるに際しての指針がないわけです。 一方、 お施主さんはともかく早く建てたいという意向がある。

そういった話を聞いてなるほどと思いまして、 そのとき考えた事なのですが、 一枚の紙に書いたものでもいいから、 通りや地区でまちづくり方針をもつ必要があると思うのです。 例えば町内などで、 正月にでもお祭りのときでも、 1回でも皆で会う機会があったら、 そのときに、 この町は将来どうなったらいいかといったことを話し合って、 それを紙に書いておけばいいのではないかという提案を思いついたのです。

先般の中越地震でもそうですが、 被害があると、 補修よりも再建となってしまう傾向がある。 再建すれば当然町並みは変化するわけで、 常日頃、 自分たちのまちの特徴はどういうところにあって、 何を持続させたらいいのか、 そういうことをあらかじめ考えておくと良いと思うのです。 逆にそういうものが無いことが、 まちに対する無関心の現われではないかと思った次第です。

そのような議論を踏まえて、 先ほど申し上げた「景観マスタープログラム」というのを作り、 住民による復興景観づくりの進め方をいくつかのパターンに分けて紹介しました。

そういうビジョンをつくっておいて、 そこからさらに建築協定、 地区協定といった制度に発展させていく事もできるわけです。 そこまで行かなくても「こんな通りを子ども達に残していきたい」といったことを、 常にみんなで話し合っていたらどうかというわけです。

こういった身近な場所なら皆知っていると思います。 それぞれ皆が大事だと感じているのだけれど、 なかなか口にして言葉で言う事を忘れてしまっていることが多い。 そういったものが街の中にあり、 それが重要な環境を形成していると思います。

このように、 いろんなメニューをつくって活用してもらう事を考えたのですが、 どこまで取り組んでもらえるかというと、 そう簡単に上手くいくような単純な話ではないことも事実です。

平成10年度に「震災を乗り越え、 県民が選んだ伝えたいふるさとの景観」ということで、 とても大きい被害を受けて、 昔ながらの町並みとか景観が痛手を受けたけれども、 それでも伝えたい風景とかいったものがあるもではないかと、 そうした景観を写真と解説付きで募集しました。

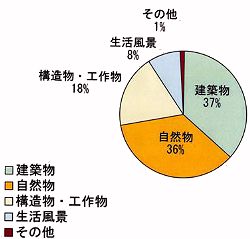

短期間の募集だったのですが、 それに対して推薦が約1700件、 重複分を整理すると計1374景の推薦がありました。 対象別に分類してみますと、 建築物が37%、 自然物(植物など)36%、 構造物・工作物(橋など)18%、 生活風景(お祭りの様子など)8%、 その他1%でした。

これを見ると、 建築と工作物で半数以上を占めており、 これらと自然がやはり景観の重要なポイントであることが明らかになりました。 地震の被害を受けたからこそかもしれませんが、 やはり「推薦された景観」の対象は「人間が創ったもの」が多くを占めました。 自然も、 やはり人間が創った自然が主たる対象になっています。 こういった所から色んな事が学べると思います。

私も実際に1700件全て見ましたが、 推薦された景観の特徴を整理すると次の6つに分けられるように思いました。

まずは「都市人間のふるさと景観」と言うべきものです。 神戸・阪神あたりは一応都会と言うべきでしょうが、 この地域の人達には「ふるさと」という意識があって、 「ふるさと景観」という認識で推薦しているものが結構ありました。

それから阪神間、 特に神戸には新しい住宅地が多いわけですけれども、 そういう新しい住宅地でも「新しいコミュニティー景観」として残したい環境が沢山ある事がわかりました。

3つめは祭りや風物などの「地域文化・生活文化の景観」がありました。

4つめは「身近な自然とかアメニティ」といった普段あまり意識をすることがない景観で、 これがなかなか捨てがたい存在でした。

それから「忘れ去られつつある景観」です。 例えば街角にあった駄菓子屋さんは10年もすればなくなるかもしれないけど、 できれば残って欲しいな、 といったようなものがあがっていした。

最後に「公共性・都市性の景観」です。 駅前広場や目抜き通りなど、 いわばアーバンデザインの主たる対象になるようなものですが、 そういったものもやはり誇りに思われているということがわかりました。

以上に挙げた景観の要素は、 今後景観を考えていく上での重要なヒントを与えてくれるのではないかと思います。

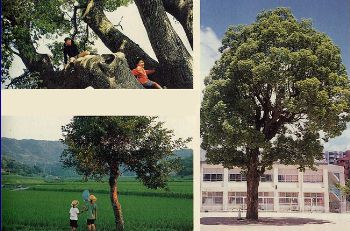

左上が神戸市兵庫区氷室町の公園にある楠の大木。 推薦者は確かおばあさんだったと思うのですが、 地震の時には皆ここに避難していて、 震災後2、 3日目くらいの夜に長田などが燃えていくのを見てたそうです。 お孫さんだと思いますが、 子供たちが木登りしているこの木を残したいという意見でした。

右は神戸市中央区にある諏訪山小学校です。 この校舎は建て替わったものですけれども、 校庭のクスノキは残りました。 この木をずっと残したい。

左下はさっきも出てきた淡路島の津名町です。 とても大きい被害があったところですが、 ちょっと町を出るとこのような田圃の広がる光景を見ることができます。 これは多分お孫さんかなんかを立たせて撮ったやらせ写真でしょうが(笑)、 こういう景色もなかなかいいんじゃないでしょうか。

芦屋では復興区画整理が進む中、 反対運動などもありましたが、 一方で緑化のボランティアやNPOが生まれました。 その一つである「グリーンマントの会」というグループが区画整理地区に小さい小屋を作って、 そこを拠点に緑化運動を始めてから芦屋で緑化に取り組もうという機運が生まれました。 そういう影響もあって芦屋への補助が多かったという面もあると思います。

なお市町での景観施策について兵庫県が2004年7月に調べていますので、 その結果を載せておきます。

歴史的建築物の修復

事業としては、 歴史的建築物の修復・再生は積極的に進められました。 ともかく文化財になっているものは修復再生しなければいけない。 また復興にあたって文化財指定したものもありました。

景観マスタープログラムの試み

JUDIに関係している方々は、 良い町並み景観を守ろう、 創出しようという考え方で復興に取り組んだと思いますが、 そうではない開発の方が多いわけで、 そういう方向に自然と進んだのだと思います。

兵庫県景観復興マスタープログラム(平成9年度実施)

例えば一番シンプルなパターンとしては、 1本の通り沿いの町の場合、 そこに町内会的なまとまりがあったら、 「この通りはこんなふうにしたい」ということを日頃から考えておこうというわけです。

同上(兵庫県景観復興マスタープログラム(平成9年度実施))

また、 「そんな残したいような町並みなんかない」という場合でも、 例えばお寺とか公園とかを結んだネットワークが地域にはあると思います。

同上(兵庫県景観復興マスタープログラム(平成9年度実施))

それから新しい街ができるときには一体どうしたらいいかということもあります。 その場合、 家のデザインの統一といった事はやらなくても、 道沿いの塀や柵、 門などを皆さんが大事にすれば良い街になります、 というわけです。

県民が選んだ伝えたいふるさとの景観

選ばれた景観の分類(震災と景観認識、平成10年度実施)

その後、 こういった事に公共としても取り組まないといけないという機運が生まれてきました。 復興予算全体に比べれば微々たる予算ですが、 とにかく役所の方々にもそういうことを大事に思われる方がいて、 事業が進められました。

推薦された景観事例 緑が主となるタイプ

の中から、 いくつかご紹介します。

景観ルネサンス・まちなみ保全事業の取り組み

さて、 行政がこういった景観的な復興にどういう役割を果たしたかと言いますと、 その一つとしては「震災復興基金」を色んな事業に使っています。

景観ルネサンス・まちなみ保全事業の取り組み

例えば「景観ルネサンス・まちなみ保全事業」は、 歴史的町並みやシンボル的建築物の復興、 町並み景観の形成に対する支援を目的として平成9〜13年に実施された事業で、 補助総額4億4600万円、 補助件数274件でした。 だいたいが文化財の修復に当てられ、 淡路島の日吉神社の修復や西宮鞍掛町の建築などがこれで修復されました。

まちなみ緑化事業の取り組み

それから「まちなみ緑化事業」が平成11〜14年度に実施され、 補助額3350万円(内被災地3000万円)、 補助件数222件(内被災地196件)でした。 緑豊かな町並み景観の形成、 地域住民主体の町並みの緑化を支援するもので、 その大半は芦屋の区画整理地区への補助であったようです。

このページへのご意見はJUDIへ

(C) by 都市環境デザイン会議関西ブロック JUDI Kansai

学芸出版社ホームページへ

前に

前に  目次へ

目次へ  次へ

次へ