■開園後に向けて

|

|

|

管理棟

|

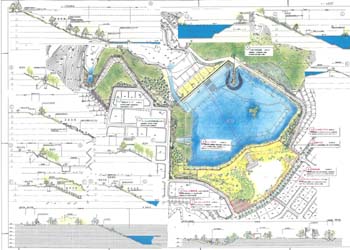

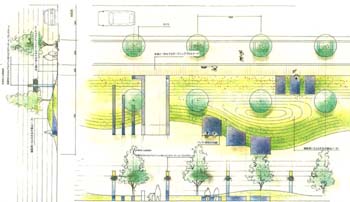

二つ目に重要なポイントが管理棟です。公園はこの町に初めてできるものですから、南山に管理棟を作ることになりました。この管理棟は、公園のゆったりトイレと一体化した施設になっています。

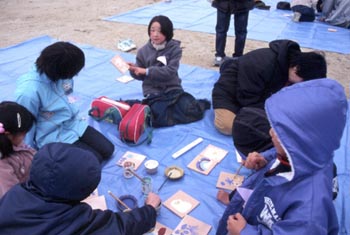

この管理棟が、今後の公園の活動拠点になっていくだろうと思いましたので、ここにみんなの手づくりの何かを持ち込みたいと思って鯉のぼりをモチーフにした陶板作りを行いました。

|

|

|

名前を付ける

|

また、私たちは公園づくりの時によくやるプログラムなのですが、公園に名前を付けようという催しをいたしました。公園の名前を考えることは町の未来を考えることとつながってくるものなんです。

公園の名前を広報誌で募集したところ、150もの案が集まりました。みなさんが寄せてくれた案には、拾い上げられそうな要素がいっぱいありました。みなさんが思い描く公園の姿が名前を付けることによって、とても鮮明になってきました。例えば、地名や町名を大切にしたいという考え、コスモスなどの花や木、鯉のぼりなど地場産業を考えたもの、森や水につながってくるもの、仲間たちとの集いの場、自然、憩い、夢、幸福、環境、活動、未来といった要素が見えてきました。自然や憩いのイメージだと「大空散歩公園」という名前だとか。1人1人の思いが、公園の名前に濃縮されていました。

集まった名前を人気投票で選び、名前を公園に付けるときに、子どもたちが地域のアーティストにお願いして陶板に焼き付けていただきました。

|

|

|

公園内の施設

|

公園内にはその他、こいのぼり広場、ユニバーサル遊具、水辺のテラスなどの施設があります。写真は公園の開園式の模様です。地域のブラスバンドが来てくれて、みんなでコンサートを聞いているところです。

|

|

|

花や緑と親しむ

|

あと、これは重要だと思って施設化していったものに、花や緑と親しむということがあります。地域の方は農作業はされても、園芸的な楽しみというつながりはなくて、自分たちもガーデニングをしてみたいと思われていたようなんです。また、子どもたちもワークショップに参加するまでは、学校の先生から「自然の中にはあまり行かないように」と言われていたようです。ですから、みなさんに公園の土に親しんでもらえる施設が必要かなと考えました。

ここでは、ベンチを花壇にしたフラワーベンチとか、ユニバーサル的な花壇を作っています。公園の中にできる一部の造成法面については、「家族の木を植えましょう」と提案して家族の名前を名札にした苗木を植えています(左の写真)。こうすることで、ここの森がみんなの森になっていくようにプログラムをつくりました。

前に

前に  目次へ

目次へ  次へ

次へ