■最新動向

アグリーツリズムは、最初はアペニン山系の丘陵・山岳地帯の、小農園・小施設が大半でしたが、現在では大農園が参入し、平野部の農園にも広がり、農業所得に大きく貢献しています。

過疎で放棄された建物の修復が進み、景観保存にすごく貢献しました。アッシジとかシエナ周辺で、景観規制があんなに厳しくて、なんで街が再生してくるかというと、これがあるからなのです。修復された農家を民宿に使うから投資が進むのです。町家再生店舗と同じです。

さらに、農と食への関心を高めた一般観光客を惹きつけ、農村の他の観光産業(ペンション、B&B・民宿、休暇用貸家)にも好影響を与えています(他施設は農業体験がない)。

一方、アグリツーリズムは若者に農業体験をさせることが大得意です。

アグリツーリズム需要は現在、大きく変わっています。最初は、伝統の美食、地域の食文化を愛好する一部のグループに限られていました。今は、自然に触れたい、美味しい食事、農村の静けさ、お得な値段などの理由で、一般国民の幅広い客層に広がっています。

昔は夏のバケーション。長期滞在のリピーター中心でした。今は国民全体です。

最初は、夏から秋の間だけ開業していました。今でも夏に長期滞在者が集中してはいるものの、通年で週末や、復活祭、クリスマス休暇の利用客が増加し、季節のムラなく営業されています。

また外国人客も増加し、日本人客も行っています。アメリカ人が多いですね。

全宿泊数の27%を外国人が占めています。

|

|

|

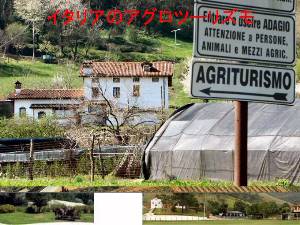

アグリツーリズムの標識

|

室内

|

写真は昔の農場がそのまま宿泊施設になっています。

標識が出ていますので、車をとめてひょっとはいっていき、今日とまれます?と聞くと、何人、何室と聞かれて、すぐ泊めてくれます。

ゆったりとした時間、大人の休日が楽しめるのです。

私もかなりいろんなところに泊まりました。古い家具を巧く使っていたり、演出がうまいんです。

|

|

|

新築

|

古い農家を本当に修復しているところもありますが、新築も増えています。

なぜ認められるかと言いますと、ここに建物があったという証拠があるからです。自分の農場のなかでも、まったくないところに開発することは一般にはダメです。

日本でも農家が農業住宅を建てることは認めますね。だから農地のなかで農家の人が住むためだっらイタリアでもかなり甘いんですが、加えてアグリツーリズムでゆるくしてしまったのです。

もちろんデザインガイドラインはあるのですが、昔ここに納屋があった、牛小屋があったということが、10年程前まではあったでもいいけど、証明できれば、建てて良いのです。

多くが新築ですから中の設備は良いですし、安くついています。プールも作ります。

私がアグリツーリズムを調べだした80年代には、景観論争がまだ未熟な時代で、アグリツーリズムの民宿にプールをつくることが許されるかどうかが最高裁判所で争われていました。

訴えたのはトスカーナ州です。訴えられたのはシエナの農家5軒です。

最高裁の判決も面白かったのですが、農民がプールで水泳をしてダメだという法はない。都会の住宅地にプール付きの住宅を持っている人はたくさんいる。なんで農家がダメだ?。

景観規制が厳しくなって、他の地域でもプールがダメだということが制度的に認められるようになれば、この地域でもプールをダメだとして良いことにしよう。

しかしローマの郊外、アッピア街道のそばでもプールが許される。したがって、ここだけ禁じることは法の下の平等に反するというものでした。

農家側からは、当時はイタリアではプールがないと客がこないという背景がありました。

■アグリツーリズムを育てたアグリツーリスト

さきほど1970年にアグリツーリズムは提唱されたと言いましたが、それより5年前、1965年、全国農業組合連合会の下に、イタリア初のアグリツーリズム協会としてアグリツーリストが誕生しました。

そして農業省の協力を得て1975年に“田舎の宿泊ガイド”を刊行しました。

当時はフランスやスコットランドのほうがイタリアより進んでいましたから、その経験を学んでいます。

スコットランドからはB&Bの、いかに安い、投資の少ない施設でお客さんに満足してもらえるかを学びました。フランスからはいかに食で儲けるか。当時農家レストランがフランスで広がっていましたので、田舎料理はこうしたら売れる、都会の真似をしたらだめだ、地域の伝統食はこうやって売るんだということを一生懸命学んだのです。

その頃トスカーナの農業者だったザーティ(S.V.Zati)さんが会長となって頑張ります。30年間、勤めました。この人が、ヨーロッパ・ノストラ、ヨーロッパ環境会議の活動に参加し、イタリア・ノストラやイタリア環境会議の人たちと一緒になって、旧左翼系の環境保護運動を農村観光にまとめたんです。

この力が大きかった。

で、1985年には農村観光枠組法の成立に貢献し、1996年にはガイドをインターネット上でも公開しと、ずっときていますが、その後、会長さんはブレシアのクルバストロという人に変わり、そして最近ではナポリの人が会長になっています。

だんだん農村観光運動がイタリアの南のほうに広がってきたということです。

この間にアグリツーリストは、地方支部の数を増やし(17州支部、64県に支店)、会員企業数を増やし続けてきました(約4,500事業所)。

最近熱心なのは、農産物の品質保証活動です。農産物の評価をし、“アグリツーリスト品質”(Agriturist Qualita)のマークを付けた農産物の品質保証のシステムを作り上げ、特定農産物を指定しています。

それから産地の保護をします。そうしないとブランド化しないからです。京野菜をはじめ、日本でもブランド化を進めていますが、このことをうまくまとめてやっています。

このような運動を支えたのがスローフードです。

最後にこのスローフードについてお話しします。

前に

前に  目次へ

目次へ  次へ

次へ

このページへのご意見は前田へ

(C) by 宗田好史 & 学芸出版社

著者イベントページトップへ

学芸出版社ホームページへ

前に

前に  目次へ

目次へ  次へ

次へ