都市大阪創生研究会

大阪のリノベーションを考える

そのなかで「都市大阪創生研究会」について、少し詳しくお話したいと思います。この研究会は、私が大阪に来て最初に街と関わるきっかけになった、私にとってはとても大切な研究会です。大阪の都市のリノベーションを考えるということで、平成10年から活動をしておりますが、私は事務局的な立場で当初から関わっております。

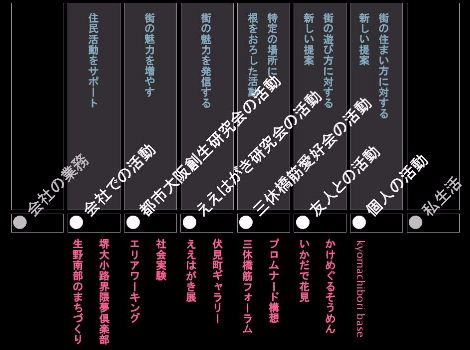

研究会には会本体とワーキンググループという二つの構成になっております。ワーキンググループは地域を決めて、その地域に対して提案をしています。ところがそれがなかなか実現しないということがあり、ある年度は『実現するということ』を前提にしたワーキングを実施することになりました。しかし研究会はイベント屋ではありませんので、ある年はエリアを決めて掘り下げ、ある年は提案を実践していくといった形で、活動を続けています。

リバーカフェ・プロジェクトの立上げ

さてその活動の中で平成15年度には四つのワーキンググループが具体的な提案の実現を目指しました。一つ目は魅力ある水辺空間づくり、二つ目は都市ストックの魅力的な再生、三つ目は仮設の利用による魅力的空間づくり、四つ目は魅力あるまちのブランドイメージづくりという4グループになります。

このなかの私が担当しておりました水上カフェについてご説明したいと思います。今は水上カフェが、中之島でも時折行われるようになりましたが、その魁となった「リバーカフェ」という試みです。

まず最初に大阪の水辺の現状を調べることから始めました。そしてそのなかでもっとこうなったらいいのにといった水辺の提案を整理しました。さらに、そのなかから実際にやりたいことを一つ絞っていこうということで、川の上に浮かぶカフェ空間を提案したわけです。大阪の水辺で心から快適だと思える空間はあまりないのではないかと常々感じておりましたので、本当に気持ちの良い空間を表現してみたいと思いました。その次に障壁になっている制度や条件を一つずつ解きほぐしていきました。実現しなかったら実現しなかったで仕方がないだろうとは思いましたが、まずやれるところまでひたすらやってみようという思いでした。

立ちはだかる障壁

やはり大きな課題がたくさん現れました。まず法規的なところで、河川というのは公共空間ですので、店をやるとか、カフェをやるとかいったことは駄目だということでした。またその場所が公園にも面しているので、それも駄目だと。

二番目としてお金はどうするのか。我々は任意団体ですし、申請した補助金もつかなかったので、資金的な問題はおおきくのしかかりました。

さらに技術的には、きちんとした係留施設が準備されていない場所に船を係留するということは、かなりの難関でした。

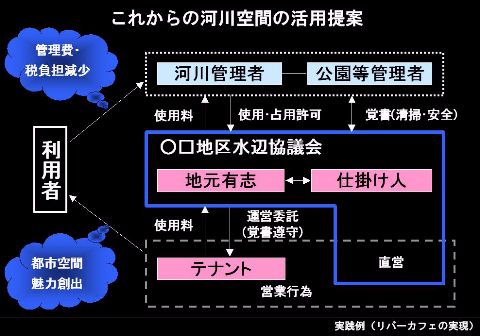

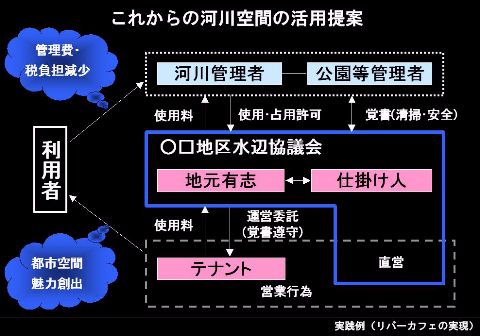

最終的にはそれらのハードルを地道にクリアしていったわけですが、その過程でそれぞれの許認可は大変なものでした。例えば河川については大阪府の河川管理者、公園については大阪市の公園管理者といったところと協議を重ねながら、かなりの資料を皆で手分けして提出し、なんとかこのプロジェクトが実現できたわけです。係留方式については、オリジナルのビットをつくるということで解決しましたし、陸からのアクセスはタラップを設ける等、一つずつなんとかしていったわけです。

事業費の捻出については補助金もなくスポンサーもありませんでしたので、基本的には売り上げで、まかなおうとしました。簡単にいえば一品一律500円の商品をそれぞれの原価を200円以内に抑えて売る、ということを積み重ねて、店をつくった初期投資をうめていこうとしたわけです。しかし利用客には社会実験かどうかは関係ありませんので、まわりのお店に商品自体が勝たなければなりません。川の上の気持ちよさが理解されて最終的には380万円くらいを売り上げて、かかった経費をすべてまかなうことができました。

まちづくりはボランティアでは続かないと思うし、提案や社会実験が子孫を残すためには、ちゃんと儲かるということも示したかった我々としては、満足のいく結果をこの部分でも残すことが出来ました。

子、孫、ひ孫を生むために

|

|

|

リバーカフェ

|

実施は一昨年の10月でした。ポイントとして地元の団体と一緒にやることで行政の理解を得られたということがあります。公園沿いに台船を浮かべお店をつくりました。80席くらいのオープンカフェです。波及効果としては、その直後から「どうしたらあのようなことが実施できるのですか」といった問い合わせが寄せられ、半年後の春にはもう類似イベントが同じ方法で行われるということになりました。つまりすぐに子どもが生まれたということです。今は孫、ひ孫という形で、いろんな場所で似たようなイベントが開催されるようになり、そういう意味では幸せな社会実験だったと感じています。

公共空間を民間の手で魅力空間に

|

|

これからの河川空間の活用提案

|

この社会実験では、『公共空間は、一定のルールのもとであれば、民間が魅力的な都市空間として商業利用してもいいのではないか』ということを模索し、その活かしていく道筋を提案したいということが、平行して我々が考えてきたことです。市民にとってみれば、都市空間の魅力が増え、公共空間の管理等を民間がやっていくことで、税負担も減少するのではないかということを併せて提案しました。

研究会の特徴と活動の意味

最後に都市大阪創生研究会の特徴と活動の意味をご報告したいと思います。メンバーは大阪からなかなか逃げられないような企業(約10社)ということで、本社が大阪にある企業の方々に声かけをしています。

提案活動については、特定の土地で利益を上げる提案をしていくというよりは、むしろ地域全体の魅力を向上するような提案を考えるということ。それからワーキンググループは、熱い思いと自主的な研究活動で成り立っているということが特徴として挙げられると思います。

また研究会のサスティナブルな体制として、昨今企業が研究会活動に対して消極的になっているなかで、企業側のメリットをきちんとこの研究会の中でつくっていくことで、活動が継続していると言えるかと思います。

前に

前に  目次へ

目次へ  次へ

次へ

このページへのご意見はJUDIへ

(C) by 都市環境デザイン会議関西ブロック JUDI Kansai

前に

前に  目次へ

目次へ  次へ

次へ