古代エジプトの「万物照覧の目」は、かつて「真実と判断の女神」、マートMaatのものとされていた[1]。母音節マ一Maaは「見ること」を意味していて、象形文字では目の形をしていた[2]。

後期の原典では、「万物照覧の目」は男性神ヘル〔ホルス〕がもつとされるにいたった。この一般的なシンボルは「ヘル〔ホルス〕の目」として知られるようになり、その目はまた「1つ目の神」として、男根を表した。それでもときには同じ目が女性の判事として描かれる場合もあった。「私は万物照覧のヘル〔ホルス〕の目である。私が姿を現すと恐怖、虐殺の女神、『強き者』が呼び起こされる」[3]。その出現によって、恐怖を呼び起こす目は、本来邪眼の原型とされた。この目はメドゥサのー睨みが呆然自失を紹く例に見られるように、普通は女と結びつけられ、今日まで、いたるところで、素朴な人たちに恐れられていた。

新石器時代の「目-女神」の睨んでいる偶像はメソポタミア全土で発見されてきた。シリアでは、この女神は女神マリと言われ、その大きな目は人間の霊魂を求めた[4]。

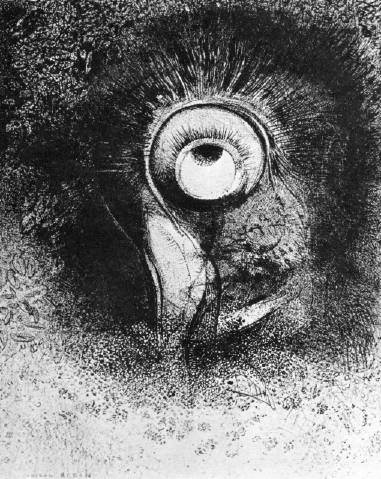

万物照覧の目

Ainはへブライ語の神聖なアルファベットで「目」を表した。おそらくバビロニアの創造女神Ayaから出たのだろう[5]。回教徒のアラブ人はこの女神を悪魔だと言って、その名前を邪眼の霊であるAyinに改悪した。同じく回教徒のシリア人は眼-魔女のAina Bishaと呼んだ。

回教徒と同じく、キリスト教徒も「万物照覧の目」の女性霊を悪魔だと考えた。老婆たちに、古代の女神の「見下ろす」力が与えられた。異端審問の判事たちは、彼らの餌食になった者たちの邪眼をひどく恐れたため、告訴された魔女たちを無理に法廷に後ろ向きで入らせた。これは魔女が最初のー睨みで優位にたつ力を奪うためであった[6]。奇妙なことに、邪眼の治療薬には女性のシンボルが使われることがしばしばあった「タカラガイ」の貝殻のネックレスは、いたるところに見られる女陰のシンボルであるが、邪限に対するまじないとして、昔からインドでは尊重されていたし、現在もされている。同じように陰門を表す三角、あるいはヨニ・ヤントラがインド、ギリシア、バルカン半島では用いられている。北部インドの農民は畑にカーリーのシンボルである黒い壷を吊して、邪眼から穀物を守る。 18世紀のイングランドでは、魔女の古典的使い魔の黒ネコが保護を与えると思っていた。痛んだ目は黒ネコのシッポでこすると、治るとされた[7]。加えて、もし誰かに「見下ろされた」と思った場合には、数々のサインと身振りやその他の反対呪文が即席の治療として使われた。

男は女に正面から睨まれるのを懸命に避けてきたようだ。中世の日本でもヨーロツパでも、ほとんどの父権制社会においては、「礼儀正しい」女は男の前ではまぶたを伏せるものだと主張する習慣があった。 19世紀のイスラムのイランでは、閉経期年齢以上の女性はすべて邪眼の持ち主だと信じられていた。シャーが民衆の前に姿を現すとき、老女はその中に入ることを許されなかった。これは神聖なるシャーが、老女の危険な視線にさらされないようにするためだった[8]。

だが、霊的な力を与えられている人は誰でも、視線を利用して呪う力をもっていると考えられた。教皇の中には、邪眼、すなわちjettatunaの持ち主と評されるものが数人はいた。教皇ピウス九世(1878年没)は有名な邪限の持ち主jettatoreであった。その後継者レオ十三世も邪眼の持ち主であったと言われた。教皇の治世に、多くの枢機卿が死んだからである[9]。

Barbara G. Walker : The Woman's Encyclopedia of Myths and Secrets (Harper & Row, 1983)

〔一般〕 視覚器官である目は、普通知覚のシンボルで、これがほぼ常識的なところである。光を受信する機能を持つ身体の目と前額部の目(シヴァの3番目の目)つまり心の目を順に考察しなければならない。どちらも、精神的な光を受容する。

〔意味〕 エスキモーにとって、目を持つ者は、明らかにシャーマンや千里眼の人を意味する。『バガヴァッド・ギーター』や『ウパニシャッド』でも、2つの目は、2つの光、太陽と月と同じである。これはヴァイシュヴァナラの2つの目である。同じく道教では、太陽と月は、盤古や老子の2つの目である。〈神道〉では、イザナギの2つの目である。伝統的に、右目(太陽)は、活動力と未来に対応し、左目(月)は、受動性と過去に対応する。この二元性を解決して、区別する知覚から、結合する知覚、総合的なヴィジョンヘ移る。中国の〈明〉(光)の性質は、太陽と月を意味する性質の総合である。「私の両目は、明の性質を表現する」と、秘密結社の儀式書に書かれている。

〔3番目の目〕 この結合する知覚は、3番目の目、シヴァの前額部の目の機能である。2つの身体的な目が、太陽と月に対応するなら、3番目の目は、火に対応する。その視線は、「すべてを灰にする」。次元のない現在を表現する同時性が、顕現を破壊する。仏教の〈プラジュニヤーチャクスス〉(「般若の目」)、あるいは〈ダルマ・チャクスス〉(「ダルマの目」)であり、一体性、多様性、空、非一空の極限に位置し、それらを同時にとらえられる。実際、内的なヴィジョンの器官、「心の目」の「外面化」である。さらにイスラムでは、この結合のヴィジョンは、〈ハー〉の文字![]() の「2つの目の乗り越え」で表現される。結果として、そのアラビア語の模様は、二元性と区別のシンボルである2つの環を含む。3番目の目が、超人の条件であることを示す。千里眼でより高レヴェルで太陽を共有するこの目は、完壁さも手に入れる条件を示す。

の「2つの目の乗り越え」で表現される。結果として、そのアラビア語の模様は、二元性と区別のシンボルである2つの環を含む。3番目の目が、超人の条件であることを示す。千里眼でより高レヴェルで太陽を共有するこの目は、完壁さも手に入れる条件を示す。

〔二元性〕 二元性のヴィジョンは、精神の知覚でもある。「魂は、2つの目を持ち、片方は、時を見て、もう片方は、永遠の方を向く」とシレジウスは書いている。聖アウグステイノ修道会員によれば、一方は、愛であり、もう一方は、知的な働きである。内的ヴィジョンが、この二元性を統一するに違いないことが、再びわかる。プラトーンやアレクサンドリアの聖クレメンスによれば、「魂の目」は、1つだけでなく、可動性を欠いている。全体的、総合的な知覚しか受け入れられない。「心の目」や「精神の目」などの同じ表現が、プローティーノス、聖パウロ、聖クリマコス、シナイの人フィロテオス、ユリアス・エクディコス、ナジアンゾスの聖グレゴリオスにも見られる。それは、さらにイスラムの不変の精神性であり(心の目、アイン・アル・カルブ)、スーフィー教徒の大部分、とくにペルシアの神秘主義者アル・ハッラージュの著作に見られる。M・シュオンは、それと似た方法を用いて、ス一族でも見つけた。心の目は、神を「見る」人間だが、人間を「見る」神でもある。それは神と人間、原理と顕現を総合する道具である。

〔1つ目〕 さらに、まぶたのない1つ目は、本質と神の知識のシンボルである。三角形の中に刻まれ、上の意味では、フリーメーソンのシンボルとともに、キリスト教のシンボルである。アルメニアの〈トリナクリア〉(頭が1つしかない3匹のサカナ)にも見出される。ヴェトナムのカオダイ教は、「選ばれた人に天上の叙任の封印をする印」を作って、そのまま採用した。反対に、キュクロプスの1つ目は、人間以下の条件を示す。アルゴスの2つ、4つ、100個という数の多い目は、身体中にまき散らされ、決して一斉に閉じないのと同様である。この意味は、外界と、外部に対し永久に向けられた監視の中に存在として吸収されることである。

〔象徴〕 知識や超自然的な知覚のシンボルとしての人間の目は、時折驚くべき特性を持つ。フェゴ島の人々にとって、人間の目は、身体から出て(だからといって身体から離れるわけではないが)、自発的に知覚の対象へ向かう。道教の仙人は、四角い瞳を持つ。「開眼」は、知識へ開く儀式、秘儀伝授の儀式である。インドでは、聖なる像に「生命を与える」ために、その「目を開ける」。さらに、仮面の目も開ける。ヴェトナムでは、船首に2つの大きな目を彫ったり、描いたりして、新しいジャンクの「明かりを灯す」。

〔世界の目〕 「すべてを見る」神の目は、太陽でも表現される。「世界の目」であり、〈アグニ〉に対応し、ブッダも意味する表現である。世界の目は、ドームの頂上の穴でもある。「太陽の紋章」を持ち、宇宙を包む神の視線だが、「宇宙の出口」へ無理な移行でもある。

〔火〕 火に対応する目は、〈アミターバ〉(阿弥陀仏)の瞑想的機能と関連がある。クジャクが、その玉座を支え、その羽毛には目がちりばめられている。

〔象徴〕 さらに、目が、時折、幻想のシンボルだけでなく、外的な知覚全体のシンボルとして用いられることに気づく(BENA、CADV、COEA、COOH、CORT、DANA、ELIM、PHIL、GOVM、GRIF、GUEV、GUES、MAST、MUTT、SCHC、SUSZ)。

〔エジプト〕 エジプト人の場合、ウジャトの目(粉飾した目)は、聖なるシンボルであり、ほとんど全芸術作品に見られる。「魔術的霊気の源、すべてを清める目一光」として考えられていた(CHAM、120)。古代エジプトの芸術や宗教文学の中のハヤブサの位置も特徴的である。「エジプト人は、ハヤブサの目の下の奇妙な斑点に驚いた。それはすべてを見る目であり、ヘル〔ホルス〕の目のまわりには、豊饅な世界のあらゆる象徴体系が広がっている」(POSD、112)。

太陽神ラーは、火の性質のシンボルの燃える目を持っていた。ラーは、訓練され、目を見開いたコブラで表現し、へビ形章と呼ばれていた。

エジプトの石棺は、しばしば2つの目の絵で飾られ、死者が〈移動せずに外の世界を注意深く見守る〉ことができる、とみなされていた(POSD、257)。

〔新プラトーン主義〕 エジプトのあらゆる伝承では、目は、太陽や火の本性を持ち、光、知識、豊饅の源と考えられている。これは紀元2世紀の新プラトーン主義者、アレクサンドリア派の哲学者プローティーノスが移し替え、見出した概念である。彼にとって、人間の知性の目は、太陽一精神という性質自体に関与せず、太陽(至高の精神)の光を凝視できなかった。

〔イスラム・神秘主義〕 〈アイン〉というアラビア語は、目の意味だが、イスラムの伝承では、特別な実体、源、あるいは本質の草野もある・神秘主義や神学では、事物の一般性は、しばしば、この語で示される。新プラトーン主義に影響された神秘主義者や哲学者によれば、一般概念は、永遠に神の息吹に存在する。永遠の観念は、イデア、またはプラトーンの元型に対応する。それらは目のようなものである。

神秘主義者にとって、我々の世界は、夢でしかない。真実の世界と現実は、神1人にある。神は、現実で最終、唯一、真実の源であり、そこから、あらゆる事物が現れる。〈アイン〉(目)が、〈現実〉と〈源〉の2つの意味で用いられるのは、神の最も深い実体、超・存在を示すためである。この意味は、アヴィケンナにも見られる。彼は、〈アイン〉、つまり神の奥底にある本性の熟視にまで入り込む者について語る。

〔イスラム・隠喩〕 要するに、知識のレベルの1つである〈アイン・アル・ヤキーン〉、確実性の熟視という言葉が、2つの語意から、「直観」の意味で使えることは留意に値する。哲学的な第一原理を直観的に理解する前(理性という意味と推理力が及ばない、神秘的真理を直観的に理解する後)理性という意味である(ENCI)。アラブやペルシアの哀歌では、多くの隠喩が、目を魔術、危険、陶酔の概念に結びつける。美女の目は、「半ば酔っている、とか酔っている」といわれる。「しかし、ブドウ酒のためではない」。「ライオンを追いかける」、または「ライオンを捕らえる」目である。「血に飢えた殺人者」であり、「杯」、「スイセン」、「ガゼル」、「貝」でもある(HUAS、28-31)。

〔イスラム・不吉な目〕 「不吉な目」というのは、イスラム世界に非常に広まっている表現である。妬みと悪意に満ちた人や物に対する支配力を持つことを象徴する。「不吉な目」は、「半分の人間の死」の原因といわれる。「不吉な目は、家を空にして、墓を満たす」。老女や若い新婦は、とくに危険な目を持つ。幼い子供、産婦、若い新婦、ウマ、イヌ、コムギは、ことに、その目を感じる。不吉な目を持つ人は、アラビア語で〈マイーン〉と呼ばれる。カスト・アッラーミー(悪賢い学者)といわれる不吉な目を持つ人は、「妬んで何か(物でも、人でもよいが)を見るとき、見る者に害を及ぼす。その日が、見る物の上に、マムシの目が発散する毒のような不可視の物質をつけるかどうかという問題は、解決されていない。それはただ、ありそうな事柄にすぎない」。

〔イスラム・動物の目〕 〈マムシ〉や〈ヤモリ〉のような動物の目は、恐れられている。不吉な目は、家畜でも殺せる。「妬みと悪意が満ちているとき、妬み深い人が作り出す悪から、私は神のもとに逃げる。〈アイン〉(目)は、1つの現実である」とマホメットはいった。

〔防御手段〕 不吉な目に対する防御手段はある。ヴェール、幾何学的な絵、輝く物体、煉蒸剤、真っ赤に焼けた鉄、塩、明答、角、三日月、ファーティマの手などがそうである。馬蹄も、不吉な目に対するお守りである。素材、形、機能のために、角、三日月、手のようなシンボルの魔力や家畜であり、原初は、聖なる動物だったウマの力を合わせるようである。

〔ケルト・神話〕 北欧の伝承には、片目で千里眼の王オッハイドがいる。彼は、コンノートの王であり、ただ1つの目を「不吉な」アルスターのドルイド僧アスイルネに与える。彼は、自らを清めに泉へ行く。しかし、寛大さの報いとして、神は、彼に2つの目を返してやる。ミディール神も、喧嘩で目を失い、もはや支配できなくなる。失明で資格を失うからである。責任を負ったオインガスとその父ダウダ(アポロとユピテル)は、医神ディアンケハト(医者アポロの相)を招き、彼は、患者に目を使えるようにしてやる。しかし、ディアンケハトは、アイルランドの綻によって、報酬を貰う権利を持っていた。戦車と外套とアイルランドで一番美しい娘であるエーディーン(主権の化身)を要求する。オインガスの母ボアーンは、ダウダとの不義の報いとして、片目、片腕、片足を自ら清めに行ったセガシの泉の水に奪い取られる。目は、この場合、象徴的に〈主権の意識〉と同義である。誤り(怒り、暴力、不義)は、失明させる。失明は、支配を妨げる。反対に、寛大さや告白は、目が見えるようにする。

さらに、目は、象徴的に〈太陽〉と同義であり、アイルランド語の〈スール〉「目」は、ブリトン語の太陽の名称に対応する。ウェールズ語では、太陽は、隠喩で「昼間の目」(〈ヒュガド・ウ・ディズ〉)といわれる。ガリアの多くの貨幣には、並外れて大きな目をした英雄の顔が描かれている。ガロ・ロマンのただ1つの碑文が証明したアポッローンのあだ名は、「長い目をした顔の」〈アマルコリタヌス〉である。「長い目をした顔の」(〈ロスク・イムレプル・イナ・ヒンド〉)という表現は、アイルランドの文献に頻繁に出てくる。それに反して、フォモーレ族の下層階級の人物の〈ただ1つの目〉は、〈不吉〉である。バロアの目は、全軍を麻挿させ、それを鈎で持ち上げなければならない。ウェールズのイスバグデン・ペンカウルの目とまったく同じである。女王メドブは、カラティンの子供たちに秘儀伝授に反して手足の切断をさせ、彼らを魔術師に変える。彼女は、彼らを「左目だけの片目」にする。島の伝説で出会う魔術師は皆、「左目だけの片目」である。失明は、〈千里眼〉のシンボル、あるいは〈しるし〉であり、盲目のドルイド僧や占い師がいた(OGAC、4、209-216、222;12、200:13、331-342;CELT、7以下)。

〔アフリカ〕 バンパラ族にとって、視覚とは他のすべてを要約し、代わりをするものという意味である。あらゆる感覚器官の中で目だけが、統合性の特徴があり、知覚を可能にする(ZAHB)。目が知覚したイメージは、潜在的でない。そのイメージは、目が記録し、保存する物の複製によって構成される。性行為の間、「妻は、性器と同じく、夫に目でも結びつく」(DIEB)。バンパラ族は、次のようにいう。「視覚は、欲望である。目は、欲求であり」、結局、「人間世界」は、その「目」である。目は、美、光、世界、宇宙、生命の概念を隠喩として受容できる(前掲書)。

中央アフリカでは、視覚の意味につけた重要性は、占い師が神明裁判のために混ぜた魔法の調合に動物や人間の目を非常に頻繁に使用することで証明される。カサイでは、パルバとルルアの魔術師は、疑わしい死に対して呪術師の責任を明らかにするために、生贄のイヌの目と鼻面を使用する(FOUC)。ガボンでは、ヒョウ=人間の結社のメンバーは、犠牲者の目を優先的にえぐり取る。

〔フリーメーソン〕 フリーメーソンの伝承では、目は「肉体の面では、目に見える太陽であり、そこから生命と光が発散することを象徴する。中間、あるいは天体の面では、言葉、ロゴス、創造の原理を象徴する。精神的、あるいは神の面では、宇宙の偉大な建築家を象徴する」(BOUM、91)。

(『世界シンボル大事典』)