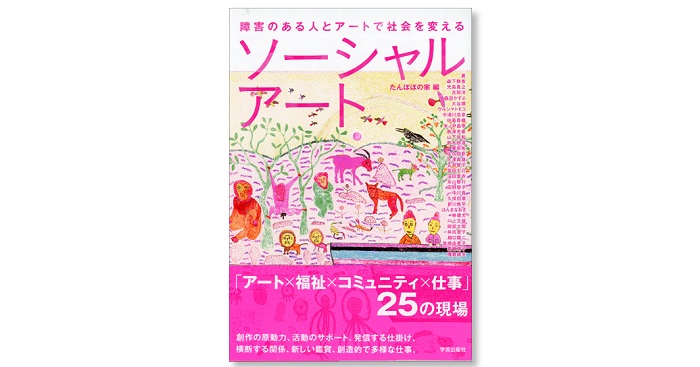

ソーシャルアート

障害のある人とアートで社会を変える

たんぽぽの家/編

障害のある当事者、福祉施設スタッフ、アーティスト、プロデューサー、音楽家、ダンサー、演出家らが実践する「アート × 福祉 × コミュニティ × 仕事」25の現場。アーティストの原動力、スタッフによる創作のサポート、表現の魅力を発信する仕掛け、新しいアートの鑑賞法、創造的で多様な仕事づくりなど多彩に紹介。

四六判・304頁・定価 本体2400円+税

ISBN978-4-7615-2630-6

2016/10/01

| ツイート |

評 : 細馬 宏通 (滋賀県立大学人間文化学部教授(コミュニケーション論))

「自分の知らない、自分のバリアを知ることから始まる」

知らないことだらけだ。

わたしはこの『ソーシャルアート』で紹介されているいくつかの活動は拝見したことがあるし、「音遊びの会」のメンバーでもある。実は、「障害のある人とアートで社会を変える」という本書のサブタイトルを見たとき、おおよそわかっていることを確認するつもりで読み始めた。しかし、それは全くの思い上がりだった。知らないことだらけなのだ。

たとえば、最初の光島貴之×吉岡洋の対談からしてそうだ。そこで、光島さんは、作品を作っていくうちにだんだん「目が見えない」ということ自体を押し出すやり方や「障害者アート」や「アール・ブリュット」という枠組に、違和感を感じるようになったのだという。それで、吉岡さんと考えるうちに「バリアフリー」ではなく「バリアコンシャス」ということばにたどりついた。それは単なるフリーからコンシャスへのことばの言い換えではなく、障害というバリアを取り除くという一方的な見方から、誰もが知らず知らずのうちに持っているバリアを意識する見方へという、いわばバリアを感じている主体の変更を促すような視点だ。

この本が次々と知らないことを提示してくれる要因のひとつは、執筆陣のバランスの良さだ。自ら動く人もいれば、共に動いている人、動く場所を作っている人もいる。動こうとするまさにそのときについて書いている人もいれば、動くまでに至るさまざまな生活の営みを書いている人もいる。動く場所をとりまく地域について考えている人もいる。絵画、音楽、演劇、ダンス、どんな動きに結実するかはそれぞれの人がどんな生き方を発見していくかによって違ってくる。多様性、というと収まりがよすぎる。わたしたちは何をやってもよいのではなく、何をやっても自分のバリアを意識することになる。自分の知らない自分のバリアがあること、しかしそこから始まる何かがあることを、この本は教えてくれる。