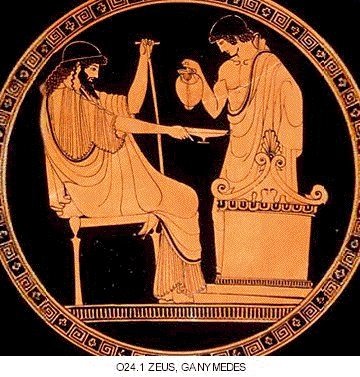

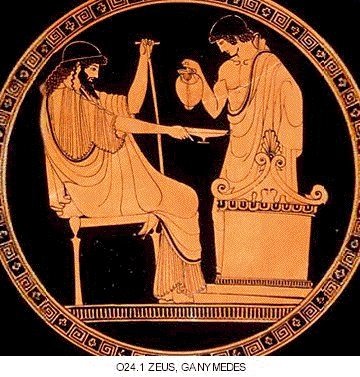

「男らしさに恵まれること」の意味。自分たちが同性愛に傾倒していることを神の前例に倣ったかのように見せたかった古代ギリシアの著作者たちが、父ゼウスに与えた少年-恋人。ガニュメーデースはゼウスの肉欲を満たすため、ワシに乗せられて、天界へ連れて行かれた。母ヘーラーの処女の面を表すヘカベーに代わって、ガニュメーデースが神々の酌人になった[1]。このようにして、不死を分配する者は女から男へと変えられたのである。

「男らしさに恵まれること」の意味。自分たちが同性愛に傾倒していることを神の前例に倣ったかのように見せたかった古代ギリシアの著作者たちが、父ゼウスに与えた少年-恋人。ガニュメーデースはゼウスの肉欲を満たすため、ワシに乗せられて、天界へ連れて行かれた。母ヘーラーの処女の面を表すヘカベーに代わって、ガニュメーデースが神々の酌人になった[1]。このようにして、不死を分配する者は女から男へと変えられたのである。

Barbara G. Walker : The Woman's Encyclopedia of Myths and Secrets (Harper & Row, 1983)

ガニュメーデースがすべての神々に — 古い神話では、「ゼウスだけに」とはなっていない — 酒を注ぐ役割とか、彼の死のつぐないとして父のトロース王に贈られた二頭の馬などに関する話は、新しい王がその神聖な結婚式の仕度をしているところを描いた図像をまちがって読みとったもののようである。ガニュメーデースの盃のなかには神酒が注いであって、彼はこれを先王の霊魂にそそいだのであろう。絵のなかでガニュメーデースは、その儀式をつかさどる祭司に形ばかりの抵抗の様子を示しているが、この祭司が好色なゼウスと見あやまられたにちがいない。同じように、式のはじまりを待っている花嫁がエーオースと見あやまられたのであろう。このとき神話作者は、エーオースがラーオメドーンの息子ティートーノスをさらっていったことを思いうかべていたわけである。どうしてかというと、エウリービデース(『トロイアの女たち』822)によると、ラーオメドーンはガニュメーデースの父でもあったといわれているからである。この図像にはまた、ぺーレウスがテティスと結婚式をあげ、それを神々が、十二の高御座から眺めているところがえがかれていたと思われる。二頭の馬というのは、ぺーレウスが仮の死をよそおったあとで、ふたたび王としてよみがえる祭式上の手段であった。ワシがガニュメーデースをひきさらっていったという話は、カイレトス出土の黒い模様のある甕から説明できる。すなわち、ゼウスという名で呼ばれる新しく即位した王の大腿にむかってまっすぐに舞いおりてくるワシは、彼にあたえられた神聖な権力 — 彼のka'、つまり別の自己 — を象徴しているのである。ちょうど、古代エジプトのファラオの戴冠式に、太陽の使の鷹が舞いおりてきたのと同じように。けれども、神話のなかでガニュメーデースがつねに若者として描かれているのは、図像のなかの王がパエトーンやザグレウスやクリユーシッボスその他のように、実際には王の身がわり、あるいは中間統治王(インテルレクス)であって、わずか一日しか支配することができないことを物語っている。そのために、ゼウスの化身であるワシが彼を王位につけたばかりでなく、オリュムボスへさらっていったということにもなるのであろう。

王がワシの背に乗って、あるいはワシに姿をかえて昇天するというのは、ひろく一般に信じられていた宗教的幻想であった。これをアリストバネースは『平和』(一以下)のなかで諷刺して、主人公をくそこがね虫の背にのせて舞いあがらせている。ケルトの英雄ルー — ウェールズの神話『マピノーギオン』ではルー・ロー — も夏至のころ、その後継者に殺されると、魂がワシとなって天に舞いあがるのである。バビロニアの英雄エタナもまた、キシュで神聖な結婚式をあげたあとワシにのってイシュタルの天上の宮廷へのぼってゆくが、やがて海におちて溺死することになっている。ついでながらこのエタナの死は、イーカロスの場合のような、年のおわりにあげられるふつうの生贄ではなくて、彼の統治期間を通じてとくにいちじるしかった凶作にたいする罰であった — そのために彼は、豊作をもたらす魔法の草を発見しようと空を飛んでいたのである。ユタナの話は、ワシと蛇 — くる年とゆく年、王とその後継者のあいだにくりかえされるたえまのない死闘の物語のなかに織りこまれている。ワシは、ルー・ローの神話の場合とおなじように、冬至のころ最後の土壇場まで追いつめられるが、そこで奇蹟的に精気と力を盛りかえすのである。聖書の『詩篇』第一〇三篇第五節にある「主は、おまえのワシのような若さをあらたにしてくださる」という表現は、ここからくる。

このゼウス=ガニュメーデースをめぐる神話は少年にたいする成人の熱情的な愛を宗教的に正当化するものとみなされ、ギリシアやローマでは非常な人気を博するようになった。これまで、男色は女神信仰の極端な形としてだけ大目に見られてきていた。たとえば、キュベレーをうやまう男性の信徒たちは、みずから去勢した上に女装することによって女神と結合する法悦境に達しようと試みた。このようなわけで、バビロン幽囚の直前までは、テュロスやヨッパや、ヒエラポリスやイエルサレムの大女神の神殿では、男色を行う祭司の地位が公認されていた(『列王妃・上』第15章・12と『列王妃・下』第23章・7)。しかし、この男色というあたらしい激情は — アポロドーロスは、タミュリス(第21章・mをみよ)がはじめて男色をギリシアへひろめたのだと言っているが — 女家長制度にたいする家父長制度の勝利をきわだたせた。それは、やがてギリシア哲学を、婦人たちの助けをかりないで男性だけでたのしむことのできる知的な遊戯にかえてしまった。いまや男性たちは同性愛のロマンスというあたらしい分野を見いだしたからである。これを大いに利用したのはプラトーンで、彼はガニュメーデースの神話を自分の弟子たちにたいするセンチメンタルな感情を正当化するために援用している(『パイドロス』79)。ただし、ほかの個所では(『法律』第1書・8)、彼は男色を自然の性に反すると非難し、ゼウスが男色にふけったという神話は「邪悪なクレータ人の創作だ」と言ってはいるが。(このプラトーンの主張を、ビューザンティオンのステパノス〔ハルパギアの項〕のつぎのことばが裏づけている。ステパノスは、クレータ島のミーノース王が「ゼウスからその慣習をひきついで」ガニュメーデースをさらってゆき、寝床をともにしたと書いているのである。)プラトーンの哲学がひろまるにつれて、それまで知的には優秀であったギリシアの婦人たちは次第に堕落していって、ゼウスとアポッローンが支配的な神々とされている地域ではどこでも、報酬のない働き手とか、子どもたちの養育者になりさがっていった。

ガニュメーデースの名前は、正しくは結婚をまぢかにひかえて彼自身の欲望をたのしくかきたてるというほどの意味であって、寝床をともにする若者の手からネクタルをあたえられたゼウスが、欲望をあらたにするという意味ではない。しかしそれは、ラテン語のcatamitusをへて、英語のなかにカタマイト(catamite=稚児)なる語を加え、要するに同性愛にふける男性の欲望の受動的な対象の意味になってしまった。

ガニュメーデースと同一視されている星座のアクアーリウス(水甕座)というのは、もともとはナイル河の水源を統べるエジプトの神で、水甕から、葡萄酒ではなく、水をつぐのがその役割であった(ビンダロス『断片』20)。しかし、ギリシア人たちは、ナイル河にはほとんど関心をもたなかった。(グレイヴズ、p.172-174)