人間の身体はそれ自体の持つ生来の人格に加えて、ある超自然的な人格にとりつかれることがあるという考え方は、すべての宗教に見出される。キリスト教徒は、人間にとりつく数種の神、あるいはデーモンの両方の存在を信じていた。カトリックの教会は悪魔祓いの祈祷書を保持しているが、それは現在も悪魔にとりつかれることを現実の問題として教会が考えているからである。同時に、神にとりつかれることはキリストの化身の中心理念であって、キリスト崇拝者はしばしば原初のシャーマンのような忘我状態に陥って、キリストの霊にとりつかれることがあると信じられていた。いくつかのキリスト教の宗派はこれを「霊を得る」getting the spiritと呼んだ。

異教徒の秘儀は、生贄となって死んだ神を食べること(キリスト教徒も同様である)や、入信の儀式、定式文句を唱えることによって、神による憑依の状態を作り出した。ミ卜ラ教の入信者は、「入信して、聖霊が我が体内で呼吸するようにという……溢れんばかりの善に包まれた神の善き意志によって、私はこのとき不死となった」と述べている。

へルメース・トリスメギストスのパピルス写本には神が崇拝者の体内に入るよう祈る文が記されている。「なんとなれば、あなたは私であり、そして私はあなたなのですから。……へルメースよ、私はあなたを知り、あなたは私を知っています。私はあなたで、あなたは私なのです」[1]。「知恵のヘビのへルメース」にとりつかれることは、キリスト教の見地からすれば、「悪魔的」な憑依であったかもしれない。しかし原理はいずれにしても同じであった。

異教の神にとりつかれた人々は、ときにはのちにキリスト教徒に直接受け継がれた伝承を作り出した。アッティスの崇拝者は、去勢した神アッティスの霊に完全にとりつかれたとき、自分たちを去勢した。キリスト教徒も同様な状態に陥ると、「血の出るまで自らを強く打った。イタリアでは、受難週(復活祭の前週)に行われるこのような鞭打苦行の行列が現在まで続けられており」、かつて彼らの瀉血を司った神々の太母に代わって、「聖母マリアがこれらの『悔い改めた王たち』Re penitentiの守護者となっている」[2]。

とりつかれるということは、霊を体内に取り入れることを意味し、その霊は生贄となった者の肉、あるいはその肉を表すパンとブドウ酒として体内に入った。キリストは、彼を食べた者の体内に「入り込む」と考えられ、同じ理由から、不注意に物を食べることによって、悪魔にとりつかれることがあると考えられた。

聖グレゴリウス1世(540-604。ローマ教皇)は、レタスを少量食べて悪魔にとりつかれた修道尼について語っている。悪魔は悪魔祓いの祈祷師に不平を訴えた。「わしが何か悪いことをしたとでも言うのかい。このレタスの上に座っていたら、あの女がやって来てわしを食ってしまったんだ」[3]。食べる前に、食物に祝福の言葉を唱えるのは、本来は、食物に潜んでいるかもしれない悪魔を追い出すためであったと思われる。

教皇グレゴリウス1世は、どんな状態であろうと悪魔憑きのしるしを見分ける能力を持っていると明言した。ウマが跳んだり蹴ったりして教皇を乗せるのを拒んだとき、彼はただちにそのウマがデーモンにとりつかれているのを悟った。彼は2人の呪術師が憑依の原因であることを知ることさえでき、彼らを捕えて、目を潰し、拷問にかけて白状させた。その後この2人は教会が費用を出して、余生の「面倒を見た」。つまり彼らは一生監禁されて過ごしたのである[4]。

原始的な人々はみな、人間・動物・無生物は霊を容れる器となりうると考えている。「マオリ族(ニュージーランド・ポリネシア人の原住民)の用語wakaは、カヌーが舟の持ち主を運ぶように、霊感を受けた人間は、その体内にある神を運ぶという考え方を明確に示している」[5]。

我々自身の持つ語彙も同じ考えを言い表す。 Inspiration(霊感)は霊を吸い込むことを意味し、 enthusiasm(熱中)は、内なる神を意味する。我々は「何に魅入られてそんなことをするのか」 What possessed you to do that? とか、「どう魔がきしたのかわからない」 I don't know what got into meと言う。妄想にとりつかれた人は「悪魔がのりうつった」 devil-ridden、あるいは「魔女がのりうつった」 hag-riddenと呼ばれることがある。

エウリーピデース(紀元前480-406。ギリシアの悲劇詩人)はデイオニューソスを予言の神と呼んだ。ディオニューソスは、ある者の身体にとりついて神の狂気を起こさせるが、「その狂気が、狂わされた者に予言のカを与えた」からであった[6]。我々は現在でも、予言力を伴う狂乱やあるいは詩的熱狂に「とりつかれる」話をする。霊媒は死者の霊にとりつかれた者であり、死者の霊を通じて語る。これはデーモンが、その体内に入りこんだ人間を通じて語ると言われているのと同じである。

人々は人間の心の内にある、本来の自分のものではない霊についての概念を決して放棄しようとしなかった。内なる神の概念が、聖体拝領の儀式にとって必要欠くべからざるものであったばかりか、内なる悪魔の概念もまた、他の異教の神々を信じさせないために必要であった。他の神々も同様の聖体拝領の儀式を持っていたからである。

そのうえ悪魔憑きは聖書によって容認されていた。サマーズは言っている。「我々は悪魔憑きの実在に関するキリスト自身の証明を得ている。……聖書の物語を読んだ者は誰でも、キリストが悪霊による憑依を全く信じ切っていて、それを言葉と行為で示していることを否定できない。そしてもしキリストが神だとするならば、神なるキリストがどうしてこのような妄想を抱き、その妄想をはぐくむようになったのだろうか」[7]。

プリタニカ百科辞典の第3版は「悪魔にとりつかれた人々」Demoniacsの項目において、同様の公式見解を示した。「デーモンによる憑依が実在したことは、福音書の体系全般にわたる証拠が、それを証明している」。 19世紀のあるカトリックの権威者は「悪魔憑きを否定することは、キリストと彼の使徒を、詐欺で告発することである。……とりつかれた者を見て、悪魔憑きであると言明した使徒、教会の神父、聖者の証言を、どうして否定できようか」と記した[8]。

17世紀の聖職者は、人悪魔憑きの実在と、悪魔祓いの効力について人々に疑念を抱かせようとする「不信心な悪の心」と戦った。司祭たちは、誰が一番デーモンを追放できるか互いに競い合った。大いに喧伝された例として、エクサン-プロヴァンスのウルスラ会女子修道院の修道女、マドレーヌ・ド・ラ・バリューは6666のデーモンを体内に宿していたことが発見された。この中にはベールゼブブ、レヴィヤタン、バールベリテ、アスモデウス、アスタロテが含まれていた — いずれも地獄における最高の名士たちである[9]。

ウィーンのイエズス会は、たった1人の身体に1万2000以上のデーモンがとりついた例があると主張した。懐疑的な司教ミロンは、悪魔にとりつかれたマルタ・プロシエにぺてんの疑いを抱いた。ラテン語の聖書を読んでいたとき、とりついた悪魔のせいで、彼女はけいれんの発作を起こしたというのである。ラテン語の聖書というのは、彼女がそう思っていただけで、本当はウェルギリウスの『アエネイス』 Aeneidの写本であった。ミロンは少女を詐欺師と呼んだが、カプチン会の修道士たちは、彼の判断を「神を信じないもの」として斥けた[10]。

詐欺が悪魔憑き事件を引き起こす最も大きな要因であり、これらの事件は、悪の勢力に対する彼らの力を劇的に誇示できる機会を作り出すために、しばしば聖職者たちによって慎重に仕組まれたものであった。

1612年サルムズペリーにおいて、3人の女性が少女に憑依させたという理由で告発された。のちになって少女は、ローマ・カトリックの司祭に指示されたことを認めた。司祭は3人の女性がカトリックを捨ててプロテスタントに改宗したため、彼女たちが告訴されることを望んでいたのである[11]。サー・ウォルター・スコットは次のような観察を記している。

「教会分離派と異端のはびこる王国において、まだ残っている崇敬の念のすべてを教会の周囲に引きつけておくためのチャンスが、カトリック教会には多々あった。そして神父や医者が、かかる恐ろしい病気(悪魔憑き)の存在すること、教会の祈祷書や聖遺物、儀式がそれを治すカを持っていることを公表したとき、真実よりも修道会の利益を考えるよう要求された司祭たちが、悪魔憑きと想定される事件のような、あつらえ向きの好機を避けて通ることはむずかしかった。それは、職業上享受している大きな特権を誇示するために提供された好機であったのだ。あるいは、教会が悪魔を追放したという信用を得るために、詐欺を見て見ぬふりをするという態度を改めることもむずかしかった。このような動機から詐欺の摘発者となることが禁じられている以上、ときには聖職者が詐欺の片棒をかつぐ立場に追い込まれたとしても、別に怪しむに足らないことだった」[12]。

いくつかの事件は意識的に捏造されたものではなかった。憑依の徴候は、ヒステリー、てんかん、性的欲求不満、抑鬱症、あるいは単純な退屈というような原因でも起こり得た。修道院や女子修道院の禁欲主義者が最も悪魔憑きになりやすく、悪魔憑きは修道院生活の隔離された状態、不活動性、単調さを救う手段のように思われた。修道女は自分の意志に反して女子修道院に閉じ込められた者が多かったが、それは夫が邪魔者扱いにして追い出したり、親が持参金を用意できず、娘をむりやりキリストの花嫁にしたためであった[13],/A>。修道女や修道士を苦しめた抑鬱症を、教会の用語で「はかりしれない無関心」 acediaと呼んだ[14]。

悪魔憑きの泣き喚く発作、涜神行為、性的空想、異常性欲は、修道女ジャンヌ・デ・ザンジュが示すように、修道院生活に対する嫌悪から直接生じたものであった。

「私の心はしばしば神を冒涜する思いで満たされ、そういう自分を止める手だてを考えることもできずに、ときには冒涜の言葉を口に出して言ったりしました。神に対して絶え間ない嫌悪を感じたのです。……デーモンが私を混乱させ、私は自分の欲望とデーモンの欲望と見分けがつかなくなるほどでした。悪魔は、私の宗教的な天職に対するいっそう強い嫌悪感を私に抱かせ、そのため彼が頭の中にいるときには、私のヴェールや、手に触れた修道女たちのヴェールをみんな引き裂いたりしました。ヴェールを踏みにじり、噛みちぎり、誓いを立てて修道院に入ったときを呪いました。……とはいえ、私の苦しみの第1の原因は私であって、デーモンは私が与えたきっかけによって行動しているに過ぎないことも、かなりよく私にはわかっていたのです。……聖体拝領に出席したとき、悪魔が私の頭にとりついて、私が祝福されたホスチア(ミサ聖祭のパン)を受け取って、それを半ばしめらすと、悪魔は司祭の頭めがけてホスチアを投げつけました」[15]。

悪魔憑きが普通の風邪とほとんど同様に伝染した時代があった。それは、疫病のように、修道院に蔓延するのがつねであった。

15世紀のドイツの女子修道院では、悪魔憑きが突如発生し、悪魔にとりつかれた修道女はお互いに噛みつき合った。フランスの女子修道院では、彼女たちはネコのように鳴き始めた。 1611年エクスにおいて、ある男が修道女たちに途方もなく大勢のデーモンを送った罪で、火あぶりの刑に処せられた。たった1人の修道女だけで6500のデーモンにとりつかれたと言う[16]。

悪魔憑きは17世紀のいくつかの女子修道院においては、狂宴的な振舞いの口実として役立った。ルーヴィエの聴問司祭たちは、1628年から1642年にかけて、修道女に同性愛性交を命じ、裸の聖体拝領式を挙げ、淫らなミサを行うよう指示した。そのミサで、式を司る司祭は、ペニスにホスチアをつけ、性交や男色に耽った。修道女は、彼女たちにとりついた「デーモン」によって、「悪魔」と高位聖職者の両方と頻繁に交わるよう強いられた。オクソンヌでは、女子修道院長が、修道女にペニスの張形で自慰をすることを教えて、彼女たちの間に悪魔憑きを起こさせたという理由によって、告訴された。

ニメグンでは悪魔憑きの修道女たちが、寝床に潜んでいた黒い男根のような生物に性交を迫られたと主張した。 19世紀になってからでさえ、「悪魔に疲れた」修道女カンティアニイルの唆しによって、色情狂ヒステリーがモン・サン・シュルピスの修道女たちの間に流行した。カンティアニイルは年端のいかない15歳のころ、司祭に暴行されて、悪魔に身を捧げたと言われている[17]。

ウュルツブルクの女子修道院の副院長マリア・レナータ・サンガーは、他の修道女に魔術を用いたという理由で、処刑された。魔術をかけられた修道女たちは、そのために美しい青年の姿で現れた悪魔たちの誘惑に身を委ねたと言う[18]。これらの「デーモン」とは、確かな実体を備えた人間で、内部からの少なからぬ手引きを得て、壁の秘密の穴から夜忍び込んだ者ではないかという疑いを持つ者があっても当然であろう。

最も有名な欺瞞に満ちた悪魔理憑き事件の1つでは、異常性欲が大きな要因となっている。 1630年代に起きたルーダンの修道女たちの事件がそれで、司祭ユルパン・グランディエを法の名において殺して終わりを告げた。グランディエの不運は、多くの強力な敵を作っていたことにあった。

4人の大悪魔(レヴィヤタン、バラン、イスカロン、ビヒモス)にとりつかれたと、先立ちになって主張する女子修道院長に雷同して、修道女たちは、彼女たちの狂乱の原因はグランディエ神父であり、悪魔祓いをしても狂乱はその度にいっそう激しくなるばかりだ、と訴えた[19]。司祭はひどい拷問に遭いながらも、無実を主張し続けた。彼の脚は潰され、深靴の中で形を失った。当然いるはずの共犯者の悪魔の名を彼は1人も挙げなかった。事件を捏造するために、拷問者たちは、グランディエが苦痛から解放されるよう声高く神に祈っているのは、本当は悪魔に助けを求めているのだ、と言った[20]。最後に、悪魔との偽の契約書が偽造され、「発見されて」、彼の運命は決定した。契約書には次のように記されていた。

「我が主よ、私はあなたを私の神とします。命のある限りあなたに仕えます。そして今この時から、私はすべての他の神々、イエス・キリスト、マリア、天国のあらゆる聖人、カトリック教会、教皇、ローマ教会、そして、わたしのためになされるであろうこれらのもののすべての善意と祈りを拒絶します。あなたを崇めることを、少なくとも日に3度あなたをたたえ、できる限りの悪を行い、できる限りの多くの人々を悪に引き入れることを約束します。そして心の底より、塗油と洗礼とあらゆるイエス・キリストの功徳を拒否します。そして私が変わろうと望んだとき、私の身体と霊魂と生命をあなたに捧げます。わたしはあなたから生命を与えられているのですから、いささかの悔悟の念も持たずに、永遠に生命を捧げます。血の署名ユルパン・グランディエ」[21]。

ユルバン・グランディエが火刑に処せられたのちも、修道女の悪魔憑きは続いた。観光客が噂を閣いてやって来るようになり、修道女たちは名土となった。彼女たちは、修道女クレールのように、群衆に悪魔憑きを誇示する術を覚えた。

「彼女は発作を起こし、神を冒涜しながら、地上に倒れた。ペティコートと下着を上げて、何の恥じらいもなく秘所をあらわにし、淫らな言葉を口にした。身振りがあまりにも下品になって来たので、観客は目をそらすほどだった。彼女は手で自漬行為をしながら、何度も叫ぴ声をあげた。『お出で、私をやってよ!』」[22]。

悪魔憑きは子供や青年にもしばしば起こった。彼らは確かな本能から、最も注目をかちうる方法を知っていた。大人たちの迷信的な恐怖に追いつめられて、若い娘たちが都合よく起こす定期的ヒステリーの発作は、マサチューセッツ州セイラムにおいて、悪名高い悪魔狂騒を引き起こした。その底流となった考え方は英国にも久しい以前からあった。子供に発作のしるしを見て恐怖に襲われた両親や隣人たちは、ただちに責めを負うべき魔女を探し始める[23]。言うまでもなくこのようにして騒ぎを引き起こすことができるのを知った子供は、それが強い動機づけとなって、再び騒ぎをくり返すのであった。

1595年、スタフォードシャーの13歳の少年が、アリス・グッドリッジという名の女性を見ると発作を起こすようになった。アリスは足を焼かれて拷問され、その結果子供にデーモンを送ったと白状した。少年と対面したときに、彼女は少年に「トマス、お願いだから私を許して、私にやさしくしておくれ」と嘆願した。しかしトマスは、ただ「驚くほど激しい発作」に襲われ、忘我状態に陥り、「しぴんから男が出て来て、焔が燃え上がり、天国が開かれるのを見た」。彼はアリスに言った。「あそこに赤い帽子のかあさんがやって来る。見てごらん。みんなでひっぱたいてかあさんの脳みそを出してるよ。みんなで魔女の脳みそがどんなものか見ているよ。ヒキガエルが魔女の肉を骨までかじりとるのを見ているよ」。アリス・グッドリッジは魔術を用いたと宣告され、牢獄で死んだ[24]。

捏造された悪魔憑きは、 1653年に80歳のアン・ボデナムに有罪の判決を下すときにも用いられた。銀の食器を盗んで捕えられた召使の少女が、アン・ボデナムを告発した。アンが頭のない黒い男の姿をした悪魔を彼女の体内に送り込んだというものであった。少女はミセス・ボデナムが目の前にいると発作を起こし、「魔女」が部屋から出て行くと、すぐに回復した。彼女は、ミセス・ボデナムが黒いネコに姿を変えて、悪魔に仕えるようにと彼女を誘惑した様子を述ぺ立てた[25]。判決が下り、絞首台に向かう途中で、老婦人はビールを頼み、拒絶した者すべてを呪った。慣例として、絞首刑を行う前に刑の執行人は彼女に許しを求めた。彼女はがなりたてた。「お前さんを許すだっていまいましい。さっさと私を縛り首にしておくれ」。そして怒り狂って死んだのであった[26]。

1600年ノーフォークで、マーガレット・フランシスという名の女性が少女に魔法をかけたと噂された。少女は悪魔憑きの一般的徴候を示していた。

「髪をかきむしり、自分を打ち、頭を寝台の骨組みや腰掛にぶつけ、ときには泡を吹き、ときには悲哀に満ちた金切声をあげ、仔ウシのように大きな声でいなないた。うめき、遠吠えをし、イヌのように吠えた。そして狂犬のように噛みついた。頭、足、そして腿もねじれ曲ってたれ下り、あお向けに倒れんばかりだった。そして彼女は凝視し、恐ろしそうに茫然と見つめ、歯ぎしりをする。 1日に数度以上、ときには数度続けて、息もせず、喘ぎもせずに、感覚を失って、彼女の自然の顔色がいまだに新鮮さを留めているのを除けば、死んだようになって横たわった。しかもなお、ときどき突如としてそばに立った者の顔や、友達や、イエスの名に唾を吐きかけた。ときにはまた両親を強く殴り……ときには神や善人を怒鳴りつけ、ときには神を冒涜し、神は善人だが、私だって神と同じようにやれる、私はイエスが好きではないなどと言った。少女が以前知らなかったようなことも口にした。それは何度も、奇妙ながみがみ声で、ときには魔女の口調と声、魔女の言葉や用語で語られた」[27]。

悪魔祓いがこのような徴候を和らげることは稀であり、悪化させる場合の方が多かった。悪魔祓いの儀式は、望ましい効果、つまり苦しんでいる者がさらに関心の的となるような効果をあげるためのみに行われたからであった。しかし、もっと実際的な治療法が、悪魔祓いが生み出すことのできなかった奇跡をもたらした。 1835年悪魔憑きの流行病がモルジーヌのフランス女子修道院に蔓延した。ティソツト教授が調査を行い、修道女たちは、それが聖水であることを知っているときは、手を触れただけで発作を起こすが、ブドウ酒や食物に入れて、知らずに大量の聖水を飲んだ場合は何事もないことを発見した。デーモンは警官によって排除された。彼らは悪魔憑きを狂人として扱うよう命令されてやって来て、修道女たちを精神病院に移した。ただちにすべての徴候が消え去った[28]。

オランダの医師ボアハアプは、ハールレム(オランダ西部)の病棟で、悪魔憑きが流行しているのを発見した。患者は発作を起こし、互いの狂乱行為を見習った。ボアハアブは赤く燃えている石炭の火鉢と焼きごてを病棟の中に置くように命じ、今度悪魔憑きになった者に焼き印を押すと言った。流行はぴたっと止んだ。日本からの報告書も悪魔に憑かれた少女の奇跡的な治癒について語っている。少女の父親が彼女を柱に縛り、刀を引き抜いて迫り、こう叫んだ。「邪な霊よ。この子供からたちどころに出て行かなかったら、お前と子供の両方を殺してやる!」 子供はただちに治った[29]。

一部の権威たちは悪魔憑きの治療法として笞打ちを奨めた。ベルゴメンシは、「慎重で度を過さない」笞打ちが驚くべき効果をあげると言った[30]。もちろん悪魔憑きの結果生じた病気には笞打ちは効き目はなかった。

デーモンは無知な医師にとって都合のよい身代わりのヤギとなった。権威たちの中には、あらゆる病気はデーモンが原因であると言うものさえいた[31]。悪魔憑きの「しるし」を挙げた長いリストの中には次のようなものがあった。食物の嘔吐、胃がもたれる感じ、下腹部や肝臓あるいは頭部の痛み、疲労感、性的不能、肉体の衰弱あるいはやつれ、腸の激しい痛み、胃の急激な膨張、黄ばんだあるいは青い顔色、憂鬱症などである。悪魔憑きは、「腕のいい医者が苦痛の原因が何であるか確信が持てず、意見を述べることができない場合、あるいは指示した薬が功を奏さず、むしろ病気を悪化させた場合」に下すに格好の診断であった[32]。薬が病気を悪化させることが多かった時代であるから、悪魔憑きという診断もさぞかし多かったことであろう。

医者にとっての有用性はさておき、悪魔憑きの理論は、悪魔に憑かれた者自身にとっても役に立った。隠された怒りのはけ口となったのである。

この心理的作用は、進んで悪魔憑きになったふりをしようとする人々の中に現在でも見られる。現代のエチオピアのツァール(デーモン)信仰において、イスラム教徒の妻たちは、母系継承の巫女が司る悪魔崇拝の宗教を今も保持している。それは、コプト教会でさえ女性を認めないエチオピアにおける唯一の女性の宗教であり、国中で唯一の女性たちの組織である。ある観察者の報告によると、ツァール信仰はきわめて人気があり、「妻の性的および経済的解放を恐れる」夫たちの反対にもかからず、ほとんどの女性が参加しているという[33]。

悪魔憑きは、ドラムを叩き、歌を歌い、リズミカルな動きで踊ることにより誘発される。ある婦人にデーモン(ツァール)が乗りうつる。デーモンの名の由来はおそらくオシーリス・ツェールにまでさかのぼりうるものと思われる[34]。憑かれた女性は金切声をあげ、つぶやき、神を冒涜し、性的不満をぶちまけ、夫に罵りの言葉を浴びせかける。彼女は、悪魔憑きを治す不可欠の方法として、当然の権利である新しい衣服、贈り物、装飾品を要求する。「流行病としての悪魔憑きの特徴は一連の行為を触発することにあり、患者(女性たち)はそれによって社会的拘禁状態から — 少なくとも一時的には — 逃れることができる」[35]。

キリスト教社会でも同様のカが作用した。抑圧された女性は、彼女たちにとりついた「デーモン」を利用して、異端の罪を犯すことなしに、宗教上の鬱憤を「天国の父」に訴えた。悪魔憑きは、悪魔に憑かれていない者に代わって行われる信仰告白であったのである。

さらに、このような悪魔憑きの論理は、加虐的行為の弁解にも使われた。 1895年にいたって、アイルランドのクロンメルに住むマイケル・クレアリイという男は、悪魔に憑かれているという口実のもとに、若い妻のプリジェットを拷問し焼き殺した[36]。彼は他の数人の男の助けを借りて、プリジェットにパラフィンを注ぎかけ、火をつけた。それから夫が悪魔祓いの祈祷を唱える中で、男たちは彼女を炉床まで引きずって行き、火の上に座らせた[37]。

1966年、ベルナデット・ハスラーという名のスイス人の少女は、2人の狂信者に殴打されて死んだ。彼らは少女の身体についたデーモンを追い出していたのだと主張した。この事件に対する教会側lの人々の反応は興味深いものがある。クール(スイス東部)の司教ヨハネス・フォンデラックは、殺人が行われたという事実より、殺人者が聖職者の特権を侵害したということの方に関心を抱いたように思われる。彼は、「教会は奇跡に対する迷信的信頼とは明らかに一線を画している。それとまさに同様に、『悪魔』に対する誤った考え方を受付入れることはできない。しかしながら教会は、聖書に則って、『悪魔』について真剣に考慮しているのであって、したがって十字架に架けられた主のもとにあって二重に保護を受けているのである」と公表した[38]。

これは神学にもとづくごまかしの論理の注目すべき1例である。奇跡に対する「迷信的」な信頼と、「非迷信的」な信頼とはどこに違いがあるのか、また悪魔に対する「誤った」考え方と「真」の考え方とはどう違うのか、疑問を持たざるを得ない。それに関連して、聖書を読んだために悪魔を信じる狂信者と、「聖書に則って悪魔について真剣に考慮している」教会との間に、どんな違いがあるというのであろうか。教会と2人の罪人を切り離そうと急ぐ余りに、フォ ンデラックは聖書に関する彼自身の無知を曝け出す結果となった。ヨハネはイエスに言っている。「先生、わたしたちはある人があなたの名を使って悪霊を追い出しているのを見ましたが、その人はわたしたちの仲間でないので、やめさせました」。イエスは答えた。「やめさせないがよい。あなたがたに反対しない者は、あなたがたの味方なのである」(『ルカによる福音書』 9 : 49-50)。

1976年8月、次のような記事がアメリカの新聞に載った。

「テープから流れる声は女性の声だった。しかしそれは不自然なほど低く、怒り狂った冒涜の言葉が混じった支離滅裂な叫びだった。テープにはアナリーズ・ミシェルという名の、おとなしい23歳のてんかん患者が死にいたるまでの数日間が記録されていた。これはウルツブルクのローマ・カトリックの司教ヨセフ・スタングル、およびスタングルによってこの若い女性から悪魔を祓うよう指名された2人の司祭の犯した殺人事件に対する証拠品の一部として、西独当局によって先週提出されたものである。栄養失調と脱水状態で先月死んだとき、ミシェルはたった70ポンドの体重しかなかった。司祭の1人アーノルド・レンツ神父は、ネロ、ユダ、ヒトラー、そしてルシフェルを含む6人の悪魔が少女にとりつき、彼女に食べることを拒否させていたのだと主張した」[39]。

このような人間悲劇が、文明開化の時代と称する現代でなおも起こりうるということは、「盲目的信仰」から生じる無知を残酷にも証明するものである。 1970年カリフォルニア大学のへンリー・アンスガルド・ケリ一博士が述べた言葉は、おそらく悪魔憑きの問題に関する最も的確な意見であろう。すなわち「悪魔憑きは悪魔憑きを信じることによって起こる」という意見である[40]。

Barbara G. Walker : The Woman's Encyclopedia of Myths and Secrets (Harper & Row, 1983)

憑物(つきもの)

憑物とは、霊的存在が人間にとり憑く現象(憑霊現象)、およびそのような霊的存在のことをいい、広義には世界各地にみられる精霊憑依、シャマニズムを含むが、狭義には日本のキツネ憑き、犬神憑きなどのことをいう。日本の憑物信仰の場合、憑くと信じられている霊的存在はキ二ツネ(野孤、人孤などとも呼ばれる)、ヘビ(トウビョウともいう)、犬神、オサキ、クダショウなどの動物霊がほとんどであるが、生霊〔沖縄のイチジャマ、飛騨地方のトリツキスジなど)が憑くとする地域もある。

これらの憑物に憑かれると、一般に、異常な精神状態になり、奇妙なことを口走ったり行動し、最悪の場合は死に至るとされる。憑物はシャマニズムと異なり、憑かれた人間が憑いた霊的存在に完全に支配されてしまい、その点で他社会の精霊憑依信仰と類似している。しかし日本の憑物信仰の大きな特徴は、憑物持(つきものもち)という観念のあることである。キツネ、犬神などの憑物を所有、あるいは飼育していると信じられている家、およびその家の成員はキツネ持、犬神持と呼ばれ、結婚の時、非憑物持の人々から忌避される。そのため深刻な社会問題となっている地峻が少なくない。

憑物持は地域によっては金持であるといわれる。憑物が近隣の富を運んでくると考えられているからである。また憑物持が他の人にねたみ、うらみなどの感情を抱くと、憑物は主人のその気持を察し、相手の家に行き、その家の者にとり憑くといわれる。この点では他社会の妖術信仰に似ている。

霊的存在が人間に憑くという信仰自体は古代からあるが、憑物持の信仰は、今までの研究では、江戸時代中頃に発生したと考えられる。そこで憑物持信仰の発生を速水保孝は江戸中期の社会・経済的変動との関係で説明している。民俗学者の石塚尊俊は、愚物持とされる家が村の中で草分けの家でも、もっとも新しい家でもなく、第2次入植者であるといっている。また、憑物信仰を、他社会の精霊憑依信仰や妖術信仰についての社会人類学的研究の成果を応用して考察しようとする吉田禎吾の研究もある。そのほか、これを大陸の蠱(こ)の信仰と関係づける研究、精神医学の立場からの研究もある。

憑物信仰は宗教現象としてだけでなく、この信仰が特定の社会状況の下で、特定の社会関係の間で生じる傾向があること、また慨して東日本に少なく西日本に濃密であることが示唆しているように、社会現象としてとらえる必要があると考えられる。

[文献]

速水保孝『憑きもの持ち迷信』東京柏林書房,1956。

石塚尊俊『日本の憑きもの』車京未来社、1959。

守田禎吾『日本の憑きもの』東京中央公論社、 1972。(『文化人類学事典』板橋作美)

[画像出典]

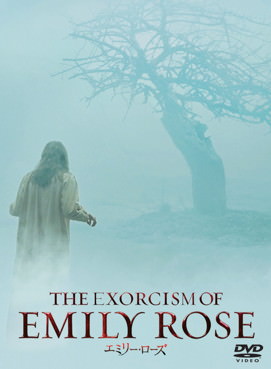

「シネマの舞台裏」

映画「The Exorcism of Emily Rose」のDVDジャケット。

この映画は、ドイツで起きたアンネリーゼ・ミシェルをめぐる死亡事件をベースにした作品。てんかんの発作を悪魔憑きと信じた女性が悪魔払いの儀式のために病気の治療を中止し、結果23歳という若さで死亡。悪魔払いを執り行った神父は過失致死罪を問われ裁判にかけられる。

この映画はオカルトというより、この裁判の経緯を描くことを主としており、悪魔憑きやエクソシズム(悪魔祓い)が司法によって、どのように裁かれ、評価されたかが注目された。

事件の経過は、上記サイトに詳しい。