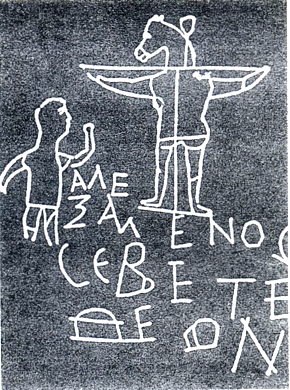

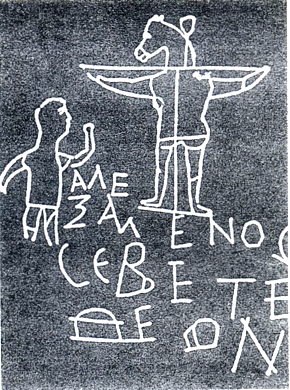

十字架に架けられたロバの落書き(2世紀、ローマ)

R. Stark, The Rise of Christianity 1996: p. 146.

キース・ホプキンズ『神々にあふれる世界』下p.59

Wikipedia"Alexamenos_graffito"参照。

十字架に架けられたロバの落書き(2世紀、ローマ) |

ロバ神パレスPalesの祭儀は、古代世界においては、広い地域において行われた。パレスティナ、フィリステア、ローマのパラティヌス丘はパレスのためにそのような名がつけられたのであった。パレスは男神でも女神でもあったのである[1]。

古代北欧語のÁssは「アジア人」および「神」を意味した。おそらく、聖なるロバの起源がアジアにあることを示したものと恩われる[2]。ヴェーダ以前の聖王ラーヴァナは冠をかぶった10個の人間の頭を持ち、その上に1頭のロバの頭を乗せていた。それはロバ神の霊が10人の王の姿に化身していることを象徴したのである[3]。ロバの耳が長いのは、聖なる雄ウシや雄ジカの角と同様、古代インドにおいては男性の生殖能力を意味したものと思われる[4]。

タキトゥス(ローマの歴史家。 56?-120)によると、ユダヤ人は、砂漠で生き残るためには野生のロバがなくてはならないために、ロバを崇拝した、という[5]。『創世記』36: 24によると、荒野でロバをいちばん初めに発見したのは、部族の家母長であるアナ(またはハンナ)であった。バラムを戒めた雌ロバとはアナの霊が化身したものであったかもしれない。バラムとはバールBaalの別名であった。サムソンはロバの顎の骨でぺリシテ人を殺した。顎の骨とはアフリカの諸部族が今なお霊魂の宿る座と考えている骨である[6]。イエスは新年を象徴する雄の仔ロバに乗ってエルサレムに入った。リリト(荒野に住み、子供を襲うと言われたセム族神話の女性の鬼神)の子供たちは腰部がロバの腰であった。それは彼らがユダヤのロバ祭儀の発祥の地であるエジプト(ロバの頭をした神セトの地)から取り残された霊であったからである。

セトはかつては王朝の神々を支配した。そしてその統治のしるしとして、アシの王笏の先端に1対のロバの耳をつけた。エジプトのヒクソス王朝の王たちは、紀元前1700年から1600年頃に、セトの祭儀を復活した。おそらくロバの耳をした彼らのミダース王が、セトと同じく、神にして主であったからであろう。セトと彼の兄弟であるウシル〔オシーリス〕(またはヘル〔ホルス〕)が、アセト〔イーシス〕の愛を得ようと、永遠の敵意をいだいて、互いに殺しあって、毎年その王位を交代したのは、王朝以前(紀元前約3200年以前の時代)に聖王たちが絶えずその王位を交代したことを反映したものであった[7]。

キュベレーの息子で、ロバの耳をしたミダース王は、雄ウシの血を飲んで死んだ。ということは、ミダース王は、キュベレーとアセト〔イーシス〕のために行われた雄ウシの供犠と関係があったということである。ミダース王はモスキア人(仔ウシを飼う人々)の王であるミタMita(精液)と同一人物とみなされた。モスキア人は、紀元前2000年代に、トラーキアからヒッタイト人の国に侵入した民族であった。ミダース王が手を触れると何でも黄金になったこととロバの耳の話から、王がセトの祭儀と黄金の仔ウシ(ヘル〔ホルス〕)と関連していることがわかる。黄金の仔ウシの像はイスラエルの人々によって、崇拝された(『出エジプト記』 32: 2-4)。

エジプトのヒクソス王朝の王たちのもとでは、セトは「ロバの息」と呼ばれた熱い砂漠の風の神であった。セトは、そこから嵐の風が吹いてくる「南の部屋の神」であった[8]。砂漠から吹いてくるセトの風は疫病を運ぶものと考えられた。たとえばチフスがそれであるが、チフスtyphusの語源はセトのギリシア語名であるテューポーン Typhonである。このテューポーンという名前は国際語で、広く世界各地にあり、ロバ神と風の2つを意味する。アラビア語とヒンドスタニー語ではtufan、中国語では台風、南太平洋ではtuffonかTyphoonである[9]。

ロバの頭を持つセトはヘル〔ホルス〕とウシル〔オシーリス〕の祭儀のときに生贄となった神であった。セトはY型十字架の上で十字架刑にされ、脇腹を刺された[10]。セトとヘル〔ホルス〕は交代で1年を治める神で、互いに争っては去勢しあい、相手の「男根-目」の血で身を清めた。ピラミッド・テキスト†には「ヘル〔ホルス〕は彼の兄弟セトの目で身を清め、セトは彼の兄弟ヘル〔ホルス〕の目で身を清める」[11]とある。目、つまり男根は相互に相手のものになったのである。コプトスにあったヘル〔ホルス〕の像は、その手に、切断されたセトの男根を持っていた[12]。セトを去勢したのち、ヘル〔ホルス〕はその血を野に撒き肥沃にした。このように男性の血で大地をいつも実り豊かなものにするということは、供犠を行う太古の秘儀においてはよく見られることであった[13]。

ピラミッド・テキスト

サッカラにあるピラミッドの内壁に記されている祈祷文、賛歌、魔法の呪文を集めたもの。第5王朝から第7王朝にかけてのもの。

かくして、セトとヘル〔ホルス〕は太古の聖王祭儀の名残りを伝える者で、ユダヤ人がそれを受けついだ。神々が相争うという話は聖書にも現れた。それはカインに殺された(=生贄にされた)羊飼いのアベルの代わりにセツが生まれた話である(『創世記』 4 :25)。このアベルは、明らかに、ウシル〔オシーリス〕-ヘル〔ホルス〕と同じ「よき羊飼い」である。こうした争いは、エジプトでは、ファラオ自身が両者を身のうちに統一することによって解決された。ラムセス四世の墓の壁画を見ると、ラムセス四世はセトでもありヘル〔ホルス〕でもあって、その2つの頭が1つの首の上に乗っている[14]。

同様に、ユダヤ人の神は父でもあり子でもあって、ときには、ロバの頭をした人間となって、木に十字に掛けられた。メシアの十字架刑はいちばん古くはこうした形で行われた。キリストはユダヤ人のロバ神イアオlaoと同一人物だと言う人もいた[15]。イアオはセトと同一視された神である。ローマのユダヤ人はロバの頭を神として崇拝したと言われた[16]。

古代ローマのロバの祭儀がリビアにその起源を発したことは明らかである。リビアとは両性具有のパレスPalesの出生地で、パレスの神殿はパラティヌス丘に立っていた。「宮殿」 palaceの語源はパレスの神殿palatinumである[17]。セルヴィウスによると、パレスは女神で、ウェスタVestaが変装したものである、という。パレスは獣群の守護女神か、あるいはウェスタの夫であると言った人もいた。 1、2世紀にはパレスは、昔からローマ建国の日とされているパリーリア祭の日( 4月21日)に、男根神として崇拝された。そのときパラデイオン(パラス・アテナの像) Palladiunがウェスタの神殿に運びこまれた[18]。パレスに仕える聖職者たちはロバの頭の仮面をかぶり、耳の長い神のために踊った。パリーリア祭はキリスト教の暦に取り入れられ、聖ゲオルギウスの祝日となった。パリーリア祭で昔から行われていたことの1つがもとになって生じたものに、「諸聖人の祝日の前夜祭」Halloweenに行う「ロバのしっぽ留め」という遊び†がある。これは、ウェスタの神殿にウマのしっぽを意気揚々と持っていった古代ローマの供犠のことを思い起こさせるものである[19]。

「ロバのしっぽ留め」という遊び

壁にしっぽのないロバの絵を張り、目隠した子がしっぽの絵を持って、何度も回ってからそのしっぽの絵を壁のロバの絵のしっぽの位置に正しくピンで止める遊び。

Barbara G. Walker : The Woman's Encyclopedia of Myths and Secrets (Harper & Row, 1983)

〔ヨーロッパ・象徴〕 ロバは、ヨーロッパ人にとって、無知の象徴であるが、それは特殊な場合にすぎない。ほぼ普遍的に、暗闇、さらには悪魔的傾向のエンブレムになっている。

〔インド〕 インドでは、もっぱら不吉な神々の乗り物であって、とくに死者の国の番人〈ナイルリタ〉、神妃〈デーヴィー〉の不吉な面を表す〈カーララートリ〉が使用する。〈阿修羅のデーメカ〉はロバの姿だ。

〔エジプト〕 エジプトでは、死後の旅路で魂が「赤いロバ」に出会うと危険極まりない。フランス語の俗語表現で、「赤いロバのように意地が悪い」(=ひどく意地が悪い)というのは、奇妙ながら裏づけになる。

それにロバは、「『黙示録』の赤い動物」と同一視される(ゲノン)。

〔イスラム〕 イスマーイール派の秘教では、「ダッジャールのロバ」とは無知と欺瞞を広め、視野の狭さによって見神の到来を妨害するものなのである。

〔キリスト教〕 それに対し、キリスト誕生を祝うウマ小屋の模型にロバも飾られるし、キリストがエルサレムに入ったときにロバの果たした役割を挙げて反論する向きもあるだろう。しかし、ゲノンによれば、初めの例で、ロバは悪い性向を持つものとして、良い性向のウシと対立させられ、また次の例では、贖い主キリストにより悪い力が打ち破られ、「乗り越え」られるのである。勝利するキリストの乗り物にはもっと異なる役割が与えられてよいはずだ。中国では白いロバはときに仙人の乗り物になることがある。

〔雌ロバ〕 キリストの、エルサレム入城にちなむ、枝の主日の場面では、ロバはロバでも雌のロバであり、無視できない違いだ。偽の預言者バラムの神話(『民数記』22-24)では、雌ロバがはっきりよい役まわりで、ドヴクー貌下は、ためらわずに知識と伝統的学問の象徴にした。それは元の象徴の完全な逆転を意味する。その事実から、中世の「道化祭」でロバが名誉ある地位に置かれたことを、秘儀入門の象徴と取ってよいものだろうか。しかしこの祭りには、パロディの要素、価値の一時的転倒があって、それが重要なのであり、結局初めの概念に戻ってしまう。ゲノンによれば、これは「落伍者」の下卑た性癖を「誘導」するもので、その悪い影響を食い止める目的がある。要するに、現代風の用語を使えば、管理された「脱抑圧」なのだ。教会の内陣にロバが一時的に近づくのは、その象徴である。ここで聖なる知識が振りまわされるのは、これまた裏返しと嘲弄による。謝肉祭の悪魔崇拝主義によって、知識の雌ロバが悪魔的なロバに置き換えられるのだ(CORT、DEVA、CUES、MALA)。

〔心理学・現世的〕 ロバは、悪魔や獣と同じように、性、リビドー、人間の本能的要素、現世的で官能的な生活などを意味する。精神は自分に従うべき物質にまたがるが、指図どおりに動くとは限らない。

〔ギリシア・黄金のロバ〕 アプレイウスの有名な小説『黄金のロバ』、別名『転身物語』では、ルキウスという男の変化が物語られ、官能的な遊女の芳香漂う寝室から、アセト〔イーシス〕の彫像を前にした神秘的瞑想にいたる。一連の変身によって、ルキウスの精神がたどれる。ロバへの変身について、この個所に注釈をつけたジャン・ボージューが述べる。「肉欲の快楽にふけったことに対する、具体的な現れ、あからさまな結果であり、罰なのである」。第2の変身は、「彼に人間の姿と個性を返してくれるが、アセト〔イーシス〕の救済する力が単に華々しく示されたというだけでなく、不幸と月並みな享楽と当てにならない運命の支配から離れて、超自然的な至福と全能にして幸運をもたらす神への奉仕に移ったことを示す。この変身は真の復活であり、精神的復活なのだ」。人間に戻ったルキウスは、救済の道をたどり、清らかな道を歩んで、至高の秘儀伝授に行き着ける。実際、彼はロバの皮をはぎ人間の姿に戻って初めて、心を奮い立たせる試練を次々とくぐり、神の知識に参入できる。

〔ロバの耳〕 「ロバの耳」という表現は、アポッローンがミダース王の耳を、ロバの耳に変えた伝説に基づく。王はデルポイの神殿の音楽より、パーンの笛の音を好んだ。このような好みは、象徴的な言葉(ロバの耳)に言い換えれば、精神の調和と魂の優位より感覚的魅惑を求めたことを示す。

〔夫婦とロバ〕 パウサニアースは『ギリシア案内記』の「地獄下り」の中で次のような描写を行う。生贄にされる黒い雄ヒツジのそばに、「1人の男が座り、銘によればオクノスという名だ。イグサで縄を編んでおり、かたわらの雌ロバがこの縄を編んだ端から食べていく。噂では、このオクノスという男は非常な働き者だが、ひどい浪費癖のある妻がいて、夫が稼いで貯め込んでも食いつぶしてしまったらしい」(10、28-31)。この場合、少なくとも妻に対する暗示は明らかだ。しかし謎めいた夫も興味がなくはない。夫の意味がはっきりして初めて、この話の象徴的意味が完全になる。「オクノスという夫の名はためらいや優柔不断を表す。この文脈の中では、夫は弱さの、さらには悪徳の象徴とみなさざるを得ない。ためらいのせいで決断できず、何事もうまく行かない」(ジャン・デフラダス)。こうしてみれば、夫婦生活の象徴的意味がすっかり明白になる。

〔ルネサンス〕 ルネサンス芸術はロバの姿を借りてさまざまな魂の状態を描いた。修道士の信仰の挫折・意気消沈・怠惰・想像上の快楽・愚鈍・無能・頑固・少々愚かな従順である(TERS、28-30)。錬金術師はロバに3つの頭を持つ悪魔を見た。1つ目の頭は水銀を表し、2つ目は塩、3つ目は硫黄で、どれも意地っばりの性質を示す3つの物質的成分である。

〔ギリシア〕 しかしある種の伝承によれば、ロバは神聖な動物である。アポッローンの信仰において重要な役割を果たす。デルポイではロバが生贄に供された。ディオニューソスに揺りかご代わりの箱を運ぶのは、ロバである。したがってロバは、ディオニューソスの動物とされる。別の伝承によると、ロバの供犠は北欧起源らしい。「海路でも陸路でも、ヒュペルボレイオス人のお祭りに通じる不思議な道を見つけられる者はいないだろう。その昔、諸民族の頭ペルセウスは、ヒュペルボレイオス人のテーブルに座り、彼らの住みかに入り込んだ。神に対し大量のロバを豪勢に捧げるのを見た。彼らの饗宴と崇拝の念はアポッローンに限りない喜びを与え続け、アポッローンは犠牲にされる獣の淫欲が高まるのをみて、笑みをもらす」(ピンダロス『第十回ピュティア祝勝歌』)。アリストファネス(『蛙』)では、バッコスの奴隷が重荷を背負わされて主人にいう。「私は秘儀を運ぶロバなのです」。おそらくこの場面は嘲弄の意味が込もるにすぎないのだろう。しかし神秘の運び手ロバというイメージは1つだけではない。ロバは国王とか地上の権力と解釈されている。

野生のロバ、アジアロバは、砂漠の苦行者や隠者を象徴する。たぶんその理由はアジアロバの角が、いかなる有毒の水にも腐食しない角を指すかららしい。またロバの顎はきわめて堅いことで知られる。ロバの顎を唯一の武器として、サムソンは1000人の敵を殺せた。

〔象徴・土星〕 ロバは土星と結びつけられる。第2の太陽であり、イスラエルの星である。だからいくつかの伝承では、ヤハウェと土星を同一視する。おそらくこの事実によって、キリストがイスラエルの神の息子なのだから、風刺的カリカチュアでは十字架にかけられた人たちをロバの頭に仕立てた説明がつく。

雌ロバは謙譲の象徴、ロバの子は屈辱の象徴である。サン・ヴィクトルのリカルドゥスは、雌ロバに付与された意味を人間が理解する必要があるという。自分自身の目にも卑しくなって、謙譲を体得するためである(De gen. paschate PL、196、1062-4 および『説教と宗教的小品』、パリ、1951、89)。

〔聖書〕 やはりサン・ヴィクトルのリカルドゥスがいう。キリストがロバの背に座ることを望んだとすれば、謙譲の必要性を人に示すためである。そこで次のようなテキストが生まれる。「わが霊は誰の上にあることを望むか、と預言者がいわれる。謙譲なる者、安らかなる者、わが言葉におののく者に決まっている」(『蔵言』16、18)。「預言者は雌ロバに跨がり、神を前にして、真の、内面の謙譲を実行しておられる。しかし雌ロバの子に乗ることこそ、隣人を前にして、真の、外面の屈辱の義務に注意を払うことになる」(『説教と小品』、95頁)。

ここでは雌ロバは、平和、貧困、謙譲、忍耐、勇気の象徴であり、聖書では一般に好意的に描かれる。サムエルは迷った教頭の雌ロバを探しに出かけ、バラムは雌ロバによってヤハウェの御使いの出現を警告された。ヨゼフはへロデの迫害を逃れるために、マリアとイエスを雌ロバの背に乗せてエジプトへ連れて行った。キリストは受難の前に、雌ロバに乗ってエルサレムへ凱旋入城した。

(『世界シンボル大事典』)