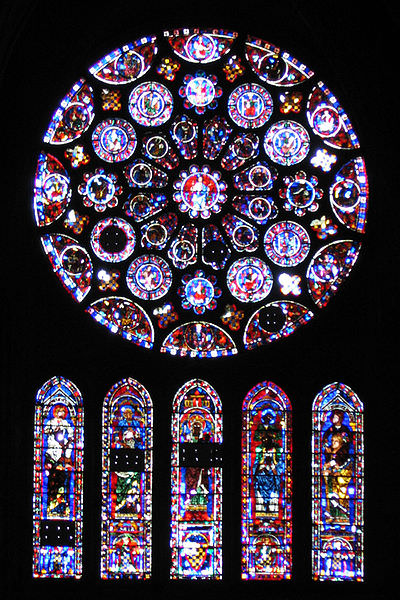

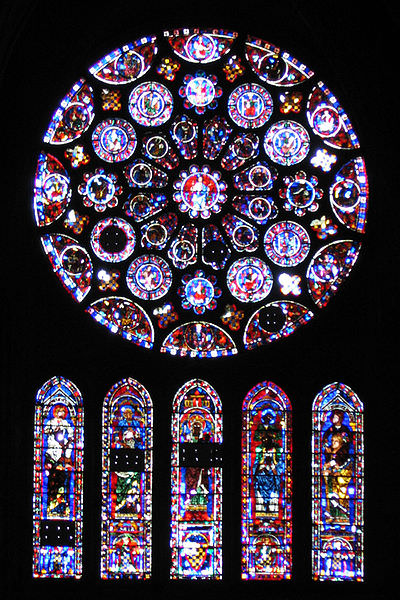

ゴシック聖堂のバラ窓〔左図〕と「ウインド・ローズ(風配図)」〔ある地域における一定期間の風向を図示したもの。右下図〕は、バラのシンボリズムから車輪のそれへの移行を示している。

ゴシック聖堂のバラ窓〔左図〕と「ウインド・ローズ(風配図)」〔ある地域における一定期間の風向を図示したもの。右下図〕は、バラのシンボリズムから車輪のそれへの移行を示している。ロザリオは「バラ」崇拝を表す道具であり、「バラ」は古代ローマでは「ウェヌス〔ヴィーナス〕の花」として知られウェヌス〔ヴィーナス〕に仕える聖娼たちのしるしであった[1]。「バラのもとで」 (sub rosa)語られる秘密は、ウェヌス〔ヴィーナス〕の性の秘儀にとって欠くことのできない要素であって、非入信者に明かすことは許されなかった[2]。赤いバラは満開の母親の性を表し、白いバラあるいはユリは処女女神のしるしであった。キリスト教徒はこれらの象徴的な花をともにそのまま聖母マリアに結びつけ、彼女を「聖なるバラ」と呼んだ。

ゴシック様式の大聖堂に見られるバラ窓は、母権制社会の楽園があるという西方に面しており、本来は、東方の後陣にある男性の象徴の十字架に相対する女性の象徴として、マリアに捧げられたものであった。シャルトル大聖堂の「フランスのバラ」と呼ばれる窓は、「その中心に玉座についたマリアを置き……マリアの周囲に輸をなして12の円形意匠が見られる。円形意匠の4つにはハト、 4つには6枚の翼を持つ天使たち(座天使)、 4つにはより下級の天使が描かれているが、これらはすべて『天界の女王』の資質と天稟を象徴している」。「フランスのバラ」の下方には、マリアの数と同じ5つの窓があり、その中央には、「教会の中で最も高く最も威厳があり、最も主要な像」、聖母マリアの母アンナが置かれている[3]。

5はマリアの数であった。バラの花弁の数であり、またもう1つの処女性の象徴であるリンゴの花の花弁も5枚だからである。リンゴの花は、処女性と対応する母性、結実、再生、そして永遠なる生の象徴であるリンゴの実を結ぴ、その実の中に5枚の肺葉(芯)を作り出す。「バラ-マリア」は「リンゴ-イヴ」の再生とされたため、 5は「聖母マリア崇拝にふさわしい」数と考えられた。キリスト教の宗教画には、聖母マリアの処女性を表す「閉じた園」の「生命の木」に、リンゴとバラが一緒に描かれた。

5枚の花弁を持つバラとリンゴは、前キリスト教時代の女神を表す多数のイメージと関連があった。すなわち魔女の五芒星形、 5つの切先を持つイシュタルの星、エジプ卜の子宮-冥界と輪廻再生のシンボルなどである。詩人ノーシスによれば、「バラの秘儀」はアプロディーテーに捧げられた秘儀であり、「キュプロス人は、アプロディーテーのバラがどういう花なのか知っている者しか愛さない」という。アプロディーテーは「海の露」rosmarinaと名づけられたローズマリー (バラ-マリア)の木によって表された[4]。

大聖堂の建設が相次いで行われた注目すべき時代(12-3世紀)に、聖母マリアは、当時建設された「天界の女王の宮殿」すなわちノートル・ダム大聖堂において、女神として崇拝された。彼女はしばしば「バラ」、「バラの蕾」、「バラの花飾り」、「バラの園」、「バラの花輪」、「神秘のバラ」あるいは「最も聖なるバラの園の女王」として呼びかけられた[5]。教会と花園とマリアの身体はすべて神秘的に同ーのものであった。マリアは「再生の汚れなき子宮」であるとともに、教会(Lady Ecclesia)であったからである。異教徒の神殿と同様、ゴシック様式の大聖堂は女神の身体を表した。女神の身体はまた、自らの内部に、男性の神性の本質を内包する字宙でもあった。このことはゴシック時代が過ぎ去ると、ほとんど忘れ去られた。のちの時代には「ゴシック」は侮蔑的な形容辞となり、「野蛮」と同義語となった。「天国の女王の宮殿」の象徴はもはや理解されなかった。 18世紀頃にはその隠された意味は、インドの神殿の秘められた性愛の技術と同じように、きわめて暖昧なものとなっていた[6]。

事実、「太女神」に最初に「聖なるバラ」と呼びかけたのはインドであり、太女神の身体そのものが神殿と考えられていた[7]。緋色の中国のバラは「女神の花」といわれた[8]。これはときには、初潮を迎えた少女が体内に咲かせるという、ヒンズー教の神秘的な「クラの花」と同一視された。「クラの花」は処女の経血の源であり、未来の子供の生命を表し、また氏族の過去の母性霊と彼女との結合の緋を表すものであった[9]。

東方の「世界樹」は、一家を表すバラの木、生命と不死の女性の木であると想像された。中央アジアでは、この木は「女性」、「源泉」、「ミルク」、「動物たち」、「果実」と呼ばれた。「宇宙樹はつねにそれ自体が、生命の貯臓所であり、運命の支配者であることを示している」。蒙古人は、根がスメール山の基盤にまで達しているこの木を、ザンプという名で知っていて、その果実が神々を養う「母親-木」であると言う[10]。ザンプは疑いもなく、宇宙の「バラ-リンゴ樹」の原産地である「ヒンズーの楽園」ジャンプ島と同じものであった。島は女陰の形をしていた。その「ダイヤモンドの座」(クリトリスの象徴)において、人は鋭敏な知性を持った人間として生まれ代わることができた[11]。

ユダヤ-キリスト教の伝承はこの祖先の木を、男性の「生命の木」(生殖器)と結びつけ、男性の家系を唯一の重要な血縁とみなした。キリストの系譜は中世芸術では、横たわったエッサイ(ダビデの父)の腰から生えている男根の木として描かれ、木にはダビデ、マリア、イエスの姿を囲んで花や実がついていた。しかし、秘教では大体において、女性をバラの木、バラの園、バラの花輪などに当てはめ、これらが生殖器の象徴であることを十分に認めていた。『ルカによる福音書』は「聖なるバラ」を女陰のしるしとして示している、と中世の学者ピエール・コルは述べている[12]。

英国には「バラ」として知られる伝統的な「仮面ダンス」があった。 5人の踊り手が、道化と呼ばれる犠牲者の上に5本の刀で五芒星形を作る。道化は象徴的に殺され、神秘的なエリキサ(「黄金の霜の滴」あるいは「バラの花にたまった露の滴」)によって復活した。これはまさに、「ハスの花の中の宝石」(すなわち女性である花に落ちた精液の滴)の西欧における変形であった。「聖なる花」が女陰を意味するように、「花園」は子宮を象徴すると言われた。「霜の滴」(露)は、女神の中で自ら再生する神の精液を意味した。聖書は、露は精液の詩的な同義語である、と言っている(『雅歌』 5: 2)。

マイスター・エックハルトは、露とバラの性的な意味を十分によく理解して、次のように記している。「朝バラの花が開いて天と太陽から露を受け入れるように、マリアの霊魂は開き、天の露であるキリストを受け入れる」[13]。

「バラ」と呼ばれたダンスは、大変活力に満ちた異教徒の祭式であったために、これを制圧することはできなかったように思われる。伴奏の歌は、「バラの花輪の周りの輪」(ドイツ語でRingel Ringel Rosen-kranz、英語で Ring-Around-A-Rosy)と呼ばれた[14]。童謡の「花で一杯のポケット」はたぶん、冥界の「妖精の国」の古いシンボルである花の洞穴と関連があると思われる。童謡の最後にある「みんな倒れて」という指示は、豊穣の季節に終りをもたらす「死の神モーガン」、あるいは「死母神」の命令であった。デンマーク人の民間風習では、バラは夏至の前夜祭のダンスのときに、聖なる木立に飾られた。夏至のダンスは侵入者に備えて、武装した男たちに護られて行われることになっていた。

夏至の夜に芝生の上で、

騎士と郷土が護りについた。

木立の中で、踊る足もと颯爽と、

たいまっと赤いバラの花輪を手に持って。[15]

バラはマリアに見立てられただけでなく、異教の女神が生き残った姿とも考えられた。スぺンサーの『妖精女王』のように、女神は彼女の性の本質を意味する「祝福の小部屋」を持っており、その小部屋の聖なるものの中で最も聖なるものは、「愛のバラ」であった[16]。「女神ブライアー・ローズ」という中世の神話は、処女をイバラの薮の中のバラとして描いている。このイメージは、詩人セデュリウスが古い昔に用いた性的なイメージであった。

「茂みの栄光にして、王冠なる愛らしきバラの

自らはとげを持たねど、とげの間より咲き出でしごとくに、

イプの根より萌え出でし新しき乙女マリアは、

古き昔の最初の乙女の罪をあがなえり」。[17]

バラは絶えず聖母マリアにたとえられてきたとはいえ、明らかに、十字軍の帰還に伴ってアラビアからヨーロッパに持ち婦られた女神崇拝の性的なシンボルであった[18]。アラビアのスーフイー教徒の神秘主義者は、ロザリオとバラを中心とする浪漫的で宗教的な作品を奮いた。ファラド-ウディン・アタールの『鳥の議会』 Parliament of the Birdsは「情熱的なサヨナキドリ」の言葉で、このシンボルを説明している。

「私は愛の秘密を知っている。夜を通して私は愛の呼びかけをする。……バラの花を動かし、恋人たちの心を動かすのはこの私なのだ。……バラが夏再び咲き匂うとき、私の心は開き喜びに震える。私の秘密はみんなにはわからないが、バラだけはそれを知っている。私はバラのこと以外何も考えない。ルビーのようなバラ以外のものは何も欲しくない。……サヨナキドリが愛する者と離れて、一夜たりと過ごすことができょうか?」。[19]

この愛の神のサヨナキドリは「バラの精」、あるいは17世紀にはロジェと名づけられた悪魔として、ヨーロッパの恋愛物語の中に、再度現れる。祓魔師のセバスティアン・ミカエリス教父によれば、悪魔のロジェは人々に甘い言葉を囁いて、恋に陥るように仕向けた。ロジェと天国で敵対するのが聖バシリウスであり、彼は「愛に満ちた魅惑的な言葉に耳を傾けようとしなかった」[20]。さらにのちになると、同じ悪魔が古典バレエ「バラの精」 Le Spectre de la Roseの主人公となり、若い娘を誘惑して恋に陥らせる。

ときには男の「バラの精」は、「突き刺す」とげを持つブライアー・ローズとして示された。「肉体を突き刺して人工的に血を得ること、それが男が血を『作る』唯一の方法であった。ヨーロッパの異性愛の恋人たちに関する恋愛伝説では、女性の赤いバラは男性のイバラ(ブライアー、すなわち突き刺すものprick)と対になっている。prickは俗語として用いられたときはペニスを指すタブー語であり、力への接近を意味する即物的な呪術用語である。……ブライアーは男性のバラである」[21]。

Barbara G. Walker : The Woman's Encyclopedia of Myths and Secrets (Harper & Row, 1983)

〔西洋・インド・象徴〕 美しさ、形、芳香の点で注目に値するバラは、西洋でシンボルとして最も多く用いられる花である。バラはおおむねアジアにおけるハスの存在に相当し、ともに車輪のシンボルに非常に近い。この花のシンボリズムが見せる最も一般的な様相とは、原初の水から生じて、水の上に現れ、やがて花開く、発現の様相である。この様相はインドとも無縁ではなく、そこでは宇宙のバラ〈トリバラスンダリー〉が太母神の美を示すものとされる。それは申し分のない完壁さ、非の打ちどころのない完成を意味する。後述する通り、バラは命の杯、霊魂、心臓、愛を象徴する。バラをマンダラとして眺め、神秘の中心とみなすこともできる。

〔キリスト教〕 バラはキリスト教のイコノグラフィーにおいて、キリストの血を受けた杯、その血の滴の変容、キリストの傷口のシンボルとなる。バラ十字会のシンボルには5つのバラが、中心に1つ、十字架の腕木のそれぞれの上に1つずつ、描かれている。これらのバラは聖杯や、《腰罪》の「天の露」を想起させる。バラ十字会に言及したついでに、彼らのエンブレムが十字架の中心、すなわちキリストの心臓、《聖心》の位置、にバラを置いていることを指摘しておこう。このシンボルは『神曲』の〈純白のバラ〉と同じシンボルだが、このバラは聖母マリアのシンボルである、キリスト教の連祷の「神秘のバラの花」を想起させずにはおかない。『バラ物語』のシンボルもおそらく同じであろう。アンゲルス・シレジウスはバラを魂のイメージとし、また、魂がキリストの刻印をとどめるところから、キリストのイメージとしている。かつて四旬節の第4日曜日に教皇によって祝福された「金色のバラ」は「霊の力と訓練のシンボル」(DEVA)であったが、また復活と不死のシンボルでもあったであろう。

ゴシック聖堂のバラ窓〔左図〕と「ウインド・ローズ(風配図)」〔ある地域における一定期間の風向を図示したもの。右下図〕は、バラのシンボリズムから車輪のそれへの移行を示している。

ゴシック聖堂のバラ窓〔左図〕と「ウインド・ローズ(風配図)」〔ある地域における一定期間の風向を図示したもの。右下図〕は、バラのシンボリズムから車輪のそれへの移行を示している。

〔イスラム・文学〕 最後に特殊な例として、イスラム神秘主義者シーラーズのサーディーの作品に触れなければならない。彼にとって「バラの園」は観想の園である。「園のバラを摘もうとしても、私はもうバラの芳香に酔ってしまった」。この言葉はキリスト教神秘思想の、「シャロンのバラ」に関する『雅歌』の注解でも、決して拒絶されぬであろう。

〔象徴・再生〕 バラは流される血との関連で、しばしば神秘的再生のシンボルとなるように見える。「大勢の英雄たちが倒れた戦場には、バラと野バラが生える。……アドーニスが死に瀕していたとき、この若い神の血からバラとアネモネが芽生えた」。

ミルチャ・エリアーデはいう。「人間の命は創造と発現のあらゆる可能性を汲み尽くすために使い果たされなければならない。それが不意に非業の死によって中断されることになると、人間の命は植物とか花とか果物といったものに姿を変えて生き長らえようとする」(ELIT)。

アブド・アルカーディル・アルジーラーニーは傷跡をバラの花になぞらえ、そのバラに神秘的意味を付与している。

F・ポルタルによれば、バラとバラ色は、ラテン語の〈rosa〉が持つ〈ros〉(「雨」、「露」)との意味論的親縁関係から、再生のシンボルとされるという。彼は次のようにいっている(PORS、218)。「バラとその色は再生と秘儀伝授の最も基本的なシンボルであった。……アプレイウスのロバは、アセト〔イーシス〕の大祭司がロバに差し出す真紅のバラの冠を食べて、人間の姿を取り戻す」。この著者の付言するところによると、バラの木は「露が再生のシンボルであるのと同様に、再生されたもののイメージ」である(220)。しかもバラは、各種の聖典において、たいていの場合緑色の草木と一緒に出てくるが、このことからも上の解釈の正しさが確認できる。たとえば『シラ』24、14にはこうある。「エリコのバラ、野にある見事なオリーヴの木……のようにわたしは大きく育った」。オリーヴの木はアテナに捧げられたが、この「青い眼」の女神はロドス島(バラの島)に生まれた。このことは秘儀伝授を暗示している。またバラの木はアテナと同時にアプロディーテーにも捧げられた。バラはギリシア人にあっては白い花であったが、アプロディーテーに愛されたアドーニスが致命傷を負ったとき、女神が彼に駆け寄る際バラの刺でけがをして、その血のために彼女に捧げられたバラは赤くなった。

古代から墓の上にバラが置かれるのも、こうした再生のシンボリズムのためである。「古代人は……この儀式を〈ロザリア〉と呼んだ。毎年5月に彼らは死者の霊にバラの料理を供えた」(PORS、222)。また冥界の女神ヘカテーはときに「5枚の葉のついたバラの花冠を戴いた」姿で表現された。周知のように5という数は、完成の数である4のあとに続き、新たな周期の開始を示している。

「ベーダ・ヴェネラービリスによれば、7世紀には、イエス・キリストの墓は白と赤の混じった色に塗られていた」。バラ色を構成する赤と白の2要素は、その伝統的な象徴的価値とともに、聖俗あわせたあらゆる面で(白いバラの捧げ物と赤いバラの捧げ物との違いとか、受難と純潔の両概念、超越的愛と神の知恵の両概念間の違いといった形で)問題にされる。「『名誉の宮殿』によれば、修道女たちの防具として、葉と花と刺のついた白バラの枝で作った冠をかぶらせるが、この冠は彼女らが生の茨と苦行の中で保持した貞潔を表す」。

〔象徴・愛〕 バラは愛のシンボル、というよりも愛の賜物、純粋な愛の賜物のシンボルとなった……。「愛の花としてのバラがエジプトのハスとギリシアのスイセンに取って代わる。それはカトゥルスの軽薄なバラではなくて……活力にあふれて誇り高く、刺がないわけではないが、甘美なシンボリズムに満ちたケルトのバラである。また、ギィーム・ド・ロリスとジャン・ド・マンが《騎士道の愛の園》の神秘的な幕屋に作りあげた『バラ物語』のバラである。聖マリアの遠藤の神秘のバラの花であり、教皇が賞賛に値する王女たちに与える金色のバラである。最後にベアトリーチェが、バラにして同時にバラ窓である、《天堂》の円にまで到達した、その忠実な愛人に示す大いなる象徴の花である」(GHYN、2、41)。

天上の愛を、ダンテはバラの中心になぞらえるであろう。「1段また1段と拡大して行き、とこしえに春をもたらす日輪に向かって賛美の香を放つ、無窮のバラの黄金の中心へと、ベアトリーチェは私を引いて行った……」(DANC、《天堂篇》第30曲、124-127;第31曲、4-22)。

〔錬金術〕 白いにしろ赤いにしろ、バラは錬金術師たちの大好きな花の1つで、彼らの論文にはしばしば「哲学者のバラの木」といった題名がついている。「白い」バラが「ユリと同様に、さほど重要でない作業の目指す白い石と結びつけられたのに対し、赤いバラは大いなる作業の目指す赤い石と関係づけられた。これらのバラはたいてい7枚の花弁を持ち、おのおのが1つの金属、あるいは作業の1操作を喚起している」(VANA、27)。青いバラは不可能なことのシンボルとされるであろう。

〔「ばら色」とは何色か?〕

春は、曙。やうやう白くなりゆく、山際すこし明かりて、紫だちたる雲のほそくたなびきたる。

清少納言さんの名文のおかげで、夜明けといってもいろいろ感じ取り方があるであろうに、わたしたちの「曙」の光景は、すっかり画一化してしまった感がある。

その先入観でもって、わたしたちは、例えば、ホメロス詩を読む。

詩聖ホメロスはホメロスで、古代ギリシア人にとっての「曙」の光景を画一化してしまった。ホメロス詩において、曙は、女神エーオース(Eos)〔アッティカ方言形では"Heos"〕が「サフランの衣まとえる(kroko-peplos)」姿で現れ(Il. VIII_1, XIX_1, XXII_227, XXIV_695)、あるいは、「ばらの指(rhodo-daktylos)」をさすのである。とくに「ばらの指」はホメロスの決まり文句で、じつに27回も登場する(Il.I_477以下、Od.II_1以下)。

「ばらの指」とは、いったい何色なのだろうか?

わたしは、今の今まで、曙の色、すなわち、しののめ(東雲)の赤い色の形容だとばかり思っていた。ところが、あれこれギリシア詩に接しているうちに、それはおかしいことに気づいた。例えば、サッポーの詩 —

あの女(ひと)がまだわたしたちと一緒にいた頃は、ここの「ばらいろの指もつ月」の指は、明らかに白銀であろう。

貴方(あなた)を女神のようにうやまい尊んでは、

貴方の歌を聴くのを、ことさらに喜んだものでした。

それが、今ではリューディアの婦人たちの間にあって、

いときわだった女人(ひと)としてかがやくさまは、あたかも

日の沈んだのち、ばらいろの指もつ月がかがやき出で、

あらゆる星々の光を奪うにも似て。さし出でる月は、

鹹(から)い海面(うなも)や一面に花咲きそう野原の上に、

かがやく白銀(ぎん)のひかりを、ゆたかにふりそそぐ。

すると白露は玉なして地にしたたり、

薔薇やたおやかな芳香草(アントリュスカ)、また

花うるわしい蜜蓮華(メリロートス)が、ほこらびひらく。

[かの地で]かなたこなたとさまよっては、

あの女(ひと)はやさしいアッティスを想って、

傷つきやすいその心は、貴方への憧れに、重く閉ざされる。

(沓掛良彦訳)

「ばらの指」に対して、「ばらの腕した(rhodo-pechys)」という表現もある。『ホメロス讃歌』の31「ヘーリオスに寄せる」では、これも曙(エーオース)の形容であるが、サッポーは典雅女神カリスたちに転用している。

来たりませ、ばらの腕したきよらなカリスたち、ゼウスの乙女たちよ古代ギリシア人たちにとって、美しき乙女たち、とりわけ女神の形容は、「白き腕した(leuko-pechys)」であったことを思い起こすべきであろう。

「ばらの指した(rhodo-daktylos)」であれ、「ばらの腕した(rhodo-pechys)」であれ、これを「ばら色の〜」と訳してはいけない理由が2つある。

1)"rhodo-*"は「ばら色」を意味しない。

ばら色を強調するときには、"rhodo-chroos"という語がある。しかしこの語は、ずっと後、紀元1世紀ころの薬物学者ディオスコリデスの『薬物誌』に出てくる(第1巻154)。そこでは、野生イチジクの花は「白色のもの、赤色のもの、バラ色のものなど、多種類のものがある」と出てくる。少なくともこの当時、「ばら色」はすでにピンク系の色をさしていたと考えてよさそうだが……。

2)日本語の「ばら色」は、JIS規格「物体色の色名」で、CMYK値が決まっている(C0M80Y40K0)。三属性値では1R5/13 である(『日本の269色』小学館文庫、2002.1.、p.17による)。つまり、日本語で「ばら色」と言ったら、それは「あざやかな赤」以外ではないということである。

しかし、「バラの指」は白色だというわたしたちの主張に対して、決定的な反証を提示しているのが、アリストテレースである。いわく —

比喩は、音声においてか、或いは意味においてか、或いは見た目にか、それ とも他の感覚においてか、いずれにせよ美しいものから持ってこなければならな い。例えば、「ばら色の指の(rhodo-daktylos)」夜明けと言ったほうが、「深紅 色の指の(phoiniko-daktylos)」と言うよりは優れているし、「赤い指の( erythro-daktylos)」と言うのは、さらに一段と卑俗である。 (『弁論術』第3巻2章1405b)

これが古代ギリシア人の伝統的イメージであったのか、それとも、アリストテレースの時代に至って確立したのか、あるいは、アリストテレースの恣意的なイメージにすぎないのか、今のところ、確かなことは何も言えない。

バラの原種

古代人たちには、何であれ、花そのものを観賞するという習慣はなかった。彼らが花を愛でるのは、それが薬用になるか、香料になるからにほかならなかった。

古代ギリシア人たちがもともと知っていたバラは、野生のヤマイバラ(Rosa moschata)〔右図〕であったろうと考えられる。これは南ヨーロッパから北アフリカに野生し、つる性で、小葉は5〜7枚。花は散房状花序に10〜30個つく。花は白色の一重で、1日で散る。しかし、濃厚な香りがあり、古代人の香料に使われたと考えられる。

古代ギリシア人たちがもともと知っていたバラは、野生のヤマイバラ(Rosa moschata)〔右図〕であったろうと考えられる。これは南ヨーロッパから北アフリカに野生し、つる性で、小葉は5〜7枚。花は散房状花序に10〜30個つく。花は白色の一重で、1日で散る。しかし、濃厚な香りがあり、古代人の香料に使われたと考えられる。

ただし、この花を彼らが"brhodon"ないし"rhodon"と呼んでいたかどうかは不明である。というのは、この語は、古代ペルシア語ないしはアルメニア語起源だと考えられているからである。

前16世紀ごろのものとされるクレータ島のクノッソス宮殿の壁画に、バラの絵が残っている。このバラはダマスクバラ(Rosa damascena)やローザ・ガリカ(Rosa gallica)であろうと言われている。

ダマスクバラ(Rosa damascena)〔右図〕は、小葉が5〜7枚、花は散房状に多数つき、花弁も多数。花色は赤、ピンク。芳香がきわめて強烈で、香油成分に富み、香水の原料ともなる。

ダマスクバラ(Rosa damascena)〔右図〕は、小葉が5〜7枚、花は散房状に多数つき、花弁も多数。花色は赤、ピンク。芳香がきわめて強烈で、香油成分に富み、香水の原料ともなる。

ローザ・ガリカ(Rosa gallica)は、直立性の灌木で、長い根茎がある。花は上向きに咲き、濃いピンクから深紅色。栽培されている系統は変異に富み、雑種起源ではないかと考えられている。西アジア地域が原産地と考えられる。〔画像〔右図〕は"Rosa gallica officinalis"〕

ローザ・ガリカ(Rosa gallica)は、直立性の灌木で、長い根茎がある。花は上向きに咲き、濃いピンクから深紅色。栽培されている系統は変異に富み、雑種起源ではないかと考えられている。西アジア地域が原産地と考えられる。〔画像〔右図〕は"Rosa gallica officinalis"〕

また、エーゲ海地方はバラが生育しやすく、前3000年ごろローザ・ガリカ、ローザ・センティフォリア(Rosa centifolia)、ダマスクバラがあったと考えられている。

ローザ・センティフォリア(Rosa centifolia)は、英名"cabbage rose"からもうかがえるように、結球キャベツ状の重弁で、60弁以上の多数の花弁をもち、径5〜6Cmで、茎頂に単生するか2〜3花つけ、ふつうピンク色。ダマスクバラとローザ・カニナ(Rosa canina)の交配からローザ・アルバ(Rosa alba)ができ、これがさらにダマスクバラと交配してできたと考えられている。

ローザ・センティフォリア(Rosa centifolia)は、英名"cabbage rose"からもうかがえるように、結球キャベツ状の重弁で、60弁以上の多数の花弁をもち、径5〜6Cmで、茎頂に単生するか2〜3花つけ、ふつうピンク色。ダマスクバラとローザ・カニナ(Rosa canina)の交配からローザ・アルバ(Rosa alba)ができ、これがさらにダマスクバラと交配してできたと考えられている。

ローザ・カニナ(Rosa canina)〔右図〕。

ローザ・カニナ(Rosa canina)〔右図〕。

テオプラストスの『植物誌』に"kynorrhodon"として登場する(IV_4, 8)。野生種である。ラテン語は、ギリシア語をそのまま訳して"Rosa canina"。英名は、ラテン語をそのまま英訳した"dog rose"である。

西アジアからヨーロッパに分布し、小葉は5〜7枚、花は一重で花弁は5枚。花色は薄桃色から桃色で、芳香がわずかにある。

(以上の記述は、平凡社の世界大百科事典に依る)

ピンクないし赤系統の、しかも花弁の数多いバラを古代ギリシア人たちが知るようになったのがいつごろか、はっきりしたことはわからない。しかし、少なくとも、ロドス島を中心とする地中海地域のアプロディーテー信仰が、この女神と赤いバラとを結びつけたと考えられるが、その背景には、中東地域のアドーニス信仰があったものと考えられる。しかし、これらのことは推測の域を出ない。バラという語が単独で登場する最も早い作品は、やはりサッポーの詩である。

死んでしまったら、貴女はそれまでのこと。

後の世の誰ひとりとして貴女のことを

想い出してはくれますまい。

なぜとて、貴女はかのピエリアの薔薇に、

さのみ関わりもなく生きてきた身。

魂はここを飛び立って、冥王の府でも

形姿(かたち)もおぼろな死霊にまじって

名もなきままに、ただよい歩くことでしょう。

ピエリア(Pieria)は、オリュムピア山北麓、マケドニアの南東隅の細長い地域。ムーサ崇拝はここからボイオーティアのヘリコーン山に移されたと言われ、このためムーサたちは"Pierides"とも呼ばれる。「ピエリアの薔薇」と言ったとき、サッポーがどんなバラを念頭に置いていたか、はっきりしたことはわからない。

しかし、同じマケドニア、ピエリアから北東に隔たったところにパンガイオン(Pangaion)山地がある。テオプラストス〔Theophrastos, 373-288 B.C.〕の『植物誌』によれば、ここが"Rosa centifolia"の産地であったらしい。

バラには花弁の多寡、粗さと滑らかさ、色の美しさ、香りのよさという点において多くの相違がある。すなわち、多くのものは花弁が5枚であるが、10枚や12枚のものもあり、さらにそれらをはるかに凌ぐ枚数をもったものもある。実際、「百弁花」と呼ばれるものさえあるといわれる。そのようなバラのほとんどはピリッポイの付近に生える。実際、そこの人々はパンガイオン山からそのバラを採ってきて植えている。そこにはたくさん生育しているからである。 VI_6,(4)

テオプラストス『植物誌』に言及されるバラは、栽培種の"Rosa centifolia"以外には、野生の"Rosa canina"〔上述〕と、やはり野生のバラ(ギリシア語では"rhodon to agrion"とのみ記されているが)"Rosa dumetorum"〔VI_2(1), 下図〕であると考えられる。